基于核心素养导向下的小学语文情境化命题

作者: 黄林英

摘 要:语文情境题既是培养学生核心素养的工具和载体,也是评价课程目标达成状况的重要手段。文章从情境化对小学语文核心素养培育的指导价值角度出发,对小学语文情境化命题存在的问题进行了透彻分析,并从复现真实情境、还原与整合知识点、跨学科命题三个关键维度提出创新性情境题的路径,旨在助力核心素养导向下的小学语文命题变革,从而有效促进学生核心素养的全面提升。

关键词:核心素养;小学语文;情境化命题;题型

中图分类号:G623.2 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)38-0023-06

2020年10月13日,中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《方案》),在该文件中明确指出:教育评价的导向将直接影响教育的发展方向。其强调,评价体系的性质将塑造学校的办学取向。同时,《方案》明确提出了完善立德树人的体制机制任务,旨在克服过分偏重分数和升学率的弊端,以提高教育治理的能力和水平。2022年4月,教育部出台了《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》),《新课标》的发布标志着中国教育体系对学生发展目标的进一步调整和提升。新课标的核心理念是聚焦学生核心素养,强调了学生需要全面发展的理念,注重培养学生在适应未来社会发展的同时需要具备正确的价值观和优秀的品格。特别值得注意的是,该方案明确了“核心素养”的统领作用,标志着核心素养时代已经实实在在地到来。综合而言,这两个文件共同构筑了中国教育改革的蓝图,强调了评价导向对学校办学取向的影响,并明确了培养学生核心素养的重要性。从而使核心素养成为教育领域备受瞩目的话题。核心素养的提出旨在培养学生全面发展,不仅关注学科知识的掌握,更注重跨学科的思维能力、创新能力以及解决实际问题的综合能力。在这一大背景下,小学语文作为培养语言表达、思维逻辑和文化素养的重要学科,如何更好地适应核心素养的导向成为亟待解决的问题。

《新课标》在命题要求中明确指出:“考试命题应以情境为载体,根据学生在真实情境下解决问题的过程和结果评定其素养水平。”语文情境化命题作为培养学生核心素养的工具和载体,不仅仅是对知识点的简单呈现,更是对学生跨学科思维、创新思维等核心素养的有机培养与评价。本研究将通过对小学语文情境化命题全面、深入的探讨,为核心素养导向下的小学语文命题变革提供有益的启示与建议。

一、 情境化命题的概述

(一)什么是情境化命题

情境化命题是一种将学科问题融入学生熟悉或具有现实基础的情境中,通过提取、理解、分析情境中的相关信息,综合运用所学知识、技能来解决问题的命题方式。这种方式不仅关注学生对知识点的记忆和理解,更重视他们在真实或模拟情境中应用知识、解决问题的能力,以及创新精神和实践能力的培养。在考试命题过程中,遵循情境化原则意味着考试内容要与学生的生活经历、社会体验以及实践活动相结合,从而真正考查学生对知识和技能的理解与运用能力,提高学生的核心素养。

(二)情境化命题的特点

1. 真实性

情境化命题所构建的情境,高度还原了现实生活或社会现象。在情境的设置上会出现家庭、学校、社区、市场、自然环境等,通过在命题上模拟真实的情境,学生能够在解题过程中感受到知识的实际应用价值,理解理论知识与现实生活之间的紧密联系。

2. 综合性与开放性

情境化命题跨越了单一学科的界限,鼓励命题者将不同学科的知识和技能进行有机融合,以解决复杂的现实问题。而且,情境化命题跳出了传统思维框架,命题的答案不唯一,具有开发性特点,激发了学生的独立思考能力。

3. 知识与能力的双重考查

在考查学生对基本概念、原理掌握程度的基础上,情境化命题更加注重对学生能力的全面评估。通过设计复杂的情境和多样化的问题,情境化命题能够全面考查学生的信息提取能力、逻辑推理能力、创新思维能力和实践操作能力等。

4. 促进学科核心素养的提升

通过真实或模拟的情境设计,情境化命题帮助学生实现了知识的建构与迁移运用。在这个过程中,学生不仅需要运用所学知识解决问题,还需要不断反思、调整和优化自己的解题策略。这种过程性的学习体验,有助于培养学生的核心素养。

(三)情境化命题对小学语文核心素养培育的指导价值

情境化命题体现了对教育目标的深刻理解。不仅注重学科知识的传递,更关注学生的全面发展和综合素养的培养。这种命题方式体现了评价从学科本位、知识本位向学生发展、素养本位的转变,重视知识的迁移和高阶思维的提升。强调学生在实际情境中运用知识解决问题的能力。素养本位的评价标准凸显了教育的终极目标是培养学生成为具备综合素养的个体。通过情境化命题,学生不仅需要展现对学科知识的理解,还需要展现批判性思维、沟通能力、团队协作等综合素养。这种评价方式使教育更贴近社会实际需求,更符合培养未来人才的要求。

通过以素养为导向的情境化命题设置,将学科问题融入学生熟悉的生活场景或教师创造的类似情境中。这种方法使得语文课程不再局限于传统的学科范畴,而是在生动而有趣的情境中展开,为学生提供了更深层次的学习体验。在情境化命题的试卷中,学生需要提取、理解和分析情境中的相关信息,然后运用所学知识来综合解决问题。

二、 小学语文情境化命题存在的问题

在小学语文教学中,核心素养被视为情境化命题的指导原则。随着课程改革的深入,新的教学理念强调以学生核心素养的发展为基础,并凸显学科课程在培养人才方面的价值。在这一教育背景下,情境化命题需要与素养和育人目标相一致,同时强调情境设置在素养评价中的关键作用。在新的教学标准下,小学语文试题的情境设计通常涉及以下方面的问题:

(一)命题过于刻板、机械化

在教学评价中频繁提及“顽瘴痼疾”这个词,这是因为考试命题过于应试化,过分偏重死记硬背和机械抄默的题型,未能有效促进学生创新思维和全面能力的发展。尽管小学语文考试命题在近年有所调整,但仍未解决根本问题。一些命题仍然囿于传统,例如“把词语或者句型补充完整”的题型,有些教师仍坚持采用填写空白的方式,要求学生完全按照原文原句填写,尤其在古诗词题型上,考题往往只着眼于学生的背诵和抄写能力,却忽略了深层次的思维要求。以填空题为例,如“一道残阳铺水中, 。”学生只需机械填写“半江瑟瑟半江红”在后面的横线上即可。

从以上论述可以看出,命题过于依赖传统的背诵和抄写模式,太过刻板和机械化,忽略了语文学科的多元性和复杂性。在一定程度上阻碍了小学语文教学的改革创新。要知道考试应该是一个更广泛评估学生语文素养的机制,而不仅仅是记忆和抄写的检验。

(二)情境过于复杂、忽略了核心素养的评价目标

为了测评学生在语文学科核心素养形成、发展和表现方面的水平,命题者需要创设真实且富有意义的语文实践活动情境。这些情境旨在成为评价学生能力的载体,而并非评价的终极目标,它们应该为测评服务。然而,在许多语文考题设计中,情境常常被过分突出,几乎成为评价的唯一标准。在过度追求情境生动性的过程中,一些考题设计忽视了应有的平衡。情境描写过于细致、内容过长,使得学生花费大量时间阅读和理解题目,从而减少了实际答题的时间。这不仅降低了考试的效率,还使得学生在有限时间内难以深入思考和回答问题。这些考题在设计上未能充分考虑知识点的融合和递进关系,导致学生面对的是一片零散的考题信息,而非有机结合的知识网络。缺乏对知识点间关系的考量,使得考题难以评价学生对于整体学科体系的理解和运用能力。考试应该是一个更全面、系统地评估学生知识体系和思维水平的机制,而不仅仅是情境描写的附庸。

(三)学科融合不足、不准

新课标强调了语文跨学科学习任务群的目标,着力引导学生在语文实践中综合运用多学科知识,以培养其发现、分析和解决问题的能力,从而提升语言文字运用的水平。为了激发学生的跨学科思维,我们应当倡导采用跨学科情境式的考题设计,以推动考试形式的创新。然而,一些命题者可能未能充分理解和运用语文学科的深层次知识,导致考题难以真正体现出跨学科思维的本质。他们往往通过模仿命题、生搬硬套的方式或使用网络下载等方法,结果是找不到准确的“跨”点,无法把握“跨”度,也不能有效地创设出融合不同学科的情境。这种局面会导致命题缺乏深度和广度,无法真正激发学生在跨学科实践中的思考与创新。

(四)知识检测缺乏应用性

在当前的语文考试命题中,普遍存在一个显著问题,即在知识检测层面,教师对学生的要求过于强调对特定知识点的记忆和掌握,而缺乏对语言能力的全面培养。机械式的填空题和古诗词默写题虽然可以检测学生对文字和语法规则的掌握程度,却未能真正反映学生语文能力的多元化和实际运用的水平。学生在这样的考试环境下更多的是为应对考试而背诵,而非真正领悟语文的美妙和灵活运用。

三、 核心素养导向下小学语文情境化命题创新策略

(一)复现真实情境,打破固化题型

相较于传统的题型模式,基于真实情境的命题更注重学生在具体场景中的语言应用能力。通过这种方式,学生不仅需要掌握语法知识,还需要理解并运用语言在实际生活中的语境,提高他们的表达能力和交流能力,使学生更深刻地认识到语文学科的实际意义和应用价值。

此外,真实情境的考试命题有助于培养学生的归纳整理能力和逻辑推理能力。学生需要在复杂的生活场景中抓住关键信息,进行归纳总结,形成清晰的语言表达。这种训练不仅有助于提高学生的文学素养,还能培养他们在处理信息时的思辨和分析能力。鉴于近来情境化考试命题的研究不断深入,笔者特别聚焦此领域,列举了以下具体的情境化命题实例。

在传统的语文命题考试中,对于成语或词语的巩固往往采用“看拼音写词语或写成语”的方式。虽然这种方法在强化学生词汇方面有一定效果,但这种命题太过刻板,缺乏情境性。针对这类固化的题型,我们引入了一种创新方式——“看图填词语”。这种新颖的方式以“图”为载体,将考题赋予更多情境感,使得每一个词语都融入具体的场景,不再是孤立地存在,而是充满生气和鲜活性。通过图像的呈现,学生需要在实际情境中选择正确的词语,加深了他们对词语含义的理解从而提升学生的语文水平,更能够激发他们对语言学习的兴趣,使学习过程更加生动有趣。

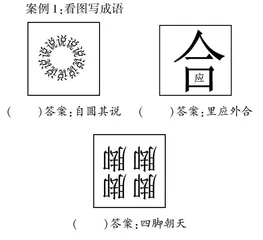

案例1:看图写成语

( )答案:自圆其说 ( )答案:里应外合

( )答案:四脚朝天

通过“看图填词语”的考题设计,让学生能够更好地在具体的语言环境中运用词语和古诗词,使这些知识变得更加生动和具体。同时,这种交互式的命题方式也有助于培养学生的创造力和独立思考能力,使他们在语文学科中不仅仅是知识的接受者,更是语言运用的实践者。

(二)还原与整合知识点,创设好情境

还原指的是通过还原学科知识问题或话题,巧妙地创设情境,使学生更深入地理解知识的根源和功能。这类情境材料的设计追溯知识生成的本源,深入研究知识的发展过程及其功能,旨在培养学生在实际情境中灵活运用知识的实践能力和迁移创新能力。这一整体设计的目的是让学生在解题的过程中不仅仅是被动地接受知识,更能够主动运用知识,理解知识的实际应用场景。通过还原学科知识问题或话题,学生能够更全面、深刻地认识知识的本质和实际应用,为他们综合素养和创新能力的培养提供了有益的支持。