基于“说题”教学背景探讨物理习题教学如何从被动走向主动

作者: 林传贤

摘 要:“说题”教学引领学生经历自主解决问题的思维过程,让学生通过“说”的方式对知识与方法进行“重吸收”,是学生实现“有效的思维锻炼”的有力助手。因此,文章剖析了“说题”教学的含义与特征,挖掘其教学价值,并用实例对其教学的流程进行结构化解析。

关键词:“说题”教学;高中物理;习题;自主

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)40-0094-06

新课标、新高考的“双新”背景下,物理习题是学生实现知识“迁移”的重要载体,是学生实现“发展”的重要路径。物理习题教学是学生在掌握了一定的知识、拥有一定的技能基础上展开的、以问题解决能力为目标的教学模式。然而,诸多物理习题课堂仍然以“师讲生练”为主,忽略了学生的“自主—合作—探究”,不利于学生关键能力与品格的培养。针对此种现象,提出行之有效的解决方式——“说题”教学,旨在引领物理习题教学从被动走向主动,推动“育人”物理习题课堂的贯彻落实。

一、 “说题”教学的含义与特征

(一)“说题”教学的内涵

“说题”是由“说课”一词衍生而来。其中,“说”意味着学生应践行“说”的行为,将自身在解题过程中的所思、所想进行表露。由此可知,“说题”不仅能充分引发学生的“思”,更能让学生进行表达。可以说,“说题”教学是指学生在习题教学过程中的“出声思维”,是学生通过口头表达等行为进行的思维展示,并在教师的“引导”与“点拨”之下展开的分析、交流、评价、反思的新型的习题教学模式。

(二)“说题”教学的特征

结合“说题”教学的概念可知,该种教学模式要求学生积极思考、主动表达、深刻分析、互相交流、自我反思。因此,其具有自主性、探究性、有效性三重特征。

第一,自主性。有别于传统的习题教学,“说题”教学充分肯定学生的“课堂主人翁”的地位,要求学生积极、主动、自觉地进行学习活动、学习进程的管理。这种强调“自我”的教学模式能最大限度地激活学生的内在情感、调动学生主观能动性,从而让学生积极主动地克服自身在学习中所遇到的困难、协调自身学习系统中各种因素的作用,使“说题”教学展现其“力量”。

第二,探究性。“说题”教学的中心是“题”,学生需要对题目的各项信息进行提炼、分析,最终了解问题的本质,从而得到正确的解题思路、得到正确的答案。在这一过程中,学生对相关信息的处理并非“被动”,而需要积极主动地调动“旧知”,通过一系列的思维活动最终解决“新问题”。由此可知,“说题”离不开学生的深度思维参与,具有较强的探究性。值得注意的是,在“说题”教学中,教师往往会设计难度较大、综合性较强的习题以促进学生对知识的深度学习。因此,“说题”过程中应强化学生之间的合作交流,以使学生产生强烈、深度的思维碰撞,从而让学生的学习从“浅层”走向“深层”。

第三,有效性。“学生的发展”是课堂教学的最重要、最核心的目标。在传统的、以“讲授法”为主的习题课堂中,学生的学习方式是被动的、枯燥的、沉闷的,学生对所学内容的留存率相对较低。而物理学科的抽象性让“低留存率”的现状呈现“雪上加霜”的态势。“说题”教学强化学生的“体验感”,让学生经历“教授给他人”的过程,并通过质疑、讨论、辨析等双向互动的学习方式让学生的学习趋于主动。由此可知,有效性是“说题”教学重要的目标,也是其显著特征。

二、 “说题”教学价值的深度挖掘

(一)暴露学情,让学生认清自我

“说题”是重要的教学反馈方式,是教师精准掌握学情、学生正确自我认知的有力载体。通过“说题”、思考、分析、交流的过程,能充分暴露学生的“原始思维过程”,从而引领学生充分在知识、能力、思维等诸多维度的不足之处。此时,学生充分明确自身“现在在何处”,也能通过他人的“说题”实现横向对比,明确他人所处的位置。此时,结合学生的学习“目的地”,学生能更好地进行学习进程的规划,为习题教学实现“被动”到“主动”的转变提供支持。与此同时,通过横向对比还能充分激活学生的竞争欲望、提升学生的竞争意识,为学生的良性竞争、同步发展提供内在驱动力。

(二)获得变数,让学生拓展思维

在“说题”教学中,学生能真切地展示自身的思维成果,获取他人的思维成果。这种思维的碰撞,为课堂提供了丰富的资源,从而真切地满足学生的学习需求。这种由学生“主宰”的“自主型”课堂,不仅能表露学生的真实想法,也会出现“错误”与“亮点”等不同的“变数”,让物理习题课堂从“沉闷”趋于“鲜活”。通过“捕捉”这些“错误”与“亮点”,教师能及时调整自身的教学内容、教学策略、教学进程,学生能及时了解自身的优势与不足,从而促进自主学习、自主探究过程的优化。由此可知,学生应大胆表述、积极参与,从而让课堂的“变数”逐步增加,让课堂更加鲜活。而教师在实际的教学中也应引领学生关注并把握好这些“变数”,使其成为学生“发展”道路上的“踏脚石”。

(三)双边交流,让学生自主探究

相较传统观念习题课堂的“单向信息传递”,“说题”教学强调学生应“出声”主动暴露自己真实的思维过程。这正是实现师生互动、生生互动的基础。针对学生在解题过程中的依据、思路、步骤、原因等信息进行师生之间、生生之间交流、评价,让学生能深刻认识到自身在解题依据、解题步骤、解题障碍等维度的“优”与“劣”,最终达到“思维碰撞”的目的。经此过程,学生不仅夯实了解决问题必备的知识,也通过“深度交流”的过程逐步获得信息提炼、逻辑推理、语言表达等关键能力。

(四)注重体验,让学生获得经验

问题解决能力是学生所需要掌握的关键能力,是学生立足社会的必备技能。然而,问题解决能力无法通过教师的讲授“赋予”,而需要学生不断地体验、深刻地总结、持续地训练。而“说题”教学能为学生提供“练”的“场地”,引领学生进行解题策略的应用、解题经验的累积。与此同时,教师还应充分抓住问题解决过程中的“变数”,引领学生开展延伸讨论,通过不同层次的经验推动学生对“策略”的内化与强化,从而让物理习题课堂的开展更具“有效性”。

三、 “说题”教学的流程结构化解析

(一)说审题——深挖题干信息

“审题”是学生对问题的“审视”,即学生能正确地辨析出题目中所给出的有用条件,并排除其中的无关信息、修正其中的干扰信息。由此可知,说审题即要求学生能说出其从体感中所“提炼”出的、能抓住问题本质、辅助解决问题的关键信息。因而,在“说审题”时,教师应强调研究对象的确定、隐藏条件的挖掘、物理过程的分析三个方面。以“例题1”为例,讲述了“说审题”过程,具体内容如下。

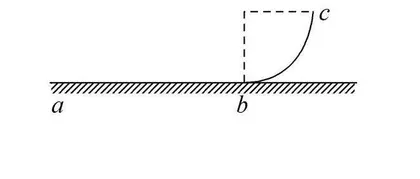

【例题1】 如图所示,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之一的圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动,重力加速度大小为g。小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为( )

第一,确定研究对象。“如何解”是习题解答的“重点”,但并非问题解决的首要任务。学生在进行“说题”时,首先应引领大家默读题干、梳理题中的因果关系、确定习题的研究对象。通过对“字”与“句”的解析,学生逐步明确题干中的“已知信息”与“未知信息”。此时,学生应尝试用自己的语言对题干进行“翻译”,让抽象的信息变得形象且直观,最终让学生能充分明确研究对象,即明确题目的“目的地”。如在本题中,学生通过逐字逐句地分析,可以得知例题虽然描述了abc这一轨道,并对其特征、参数进行了重点描述,但例题最终要求解答的是“小球机械能的增量”。由此可知,轨道是学生解题的重要依据,但并非直接的研究对象。结合“求解小球从‘起点’到‘最高点’的机械能增量”这一“目的地”可知,例题中的“主人公”是“质量为m的小球”。通过“审题”的过程,学生能清晰地确定习题的研究对象,有效地避免“走错道”现象的发生。

第二,挖掘隐藏条件。在审题的过程中,学生不难发现不论是研究对象或辅助条件,均会出现一系列的具有“限制”意味的形容词,如“光滑”“轻弹簧”“匀速直线运动”等。这些词隐晦且含蓄,是学生解题过程中不容忽视的“关键信息”,对学生的解题过程、解题结果有着决定性的影响。因此,在“说审题”阶段,教师应引领学生充分关注这类词汇从而发掘习题中的隐藏条件,以引领学生探索物理现象、物理模型、物理过程的“本质”,最终有效地避开出题者所设置的“陷阱”。在本题中,题干对“abc轨道”的描述运用了“在竖直面内”“光滑”“固定”“ab水平”等词汇。而对“质量为m的小球”则运用了“始终受到”“水平”“从静止”等词汇进行描述。通过对“关键词”的分析,学生能清楚地知道解题的条件,从而有效“避坑”。如对“光滑”一词进行分析可知,小球在abc轨道中运动时并不存在摩擦力。而这一条件的获取,对学生解题有着重要的影响。

第三,分析物理过程。物理习题的解答是学生对物理规律、分析物理过程的探索与体验。在这一阶段教师不仅要引领学生进行信息的提炼,更要进行信息的分析。将题干中的文字信息转化为真实的物理情境,并实现“物理情境→物理条件→数学条件”的多重转换,最终描述出过程完整的、逻辑清晰的物理过程图,通过“再现”物理过程的方式,丰富学生对物理图景的想象,深化学生的认知、培养学生的能力。如在本题中,通过对研究对象的确定,学生明确解题的最重要的任务——分析“质量为m的小球”的运动轨迹。此时,通过对其运动过程信息的提炼,学生逐步确定“质量为m的小球”的运动轨迹分为三个阶段:ab段、bc段、c点以后。通过分析与转化过程,最终得到以下信息:

【阶段一】ab段

受力:合力水平向右

运动:静止→匀加速直线运动

【阶段二】bc段

受力:水平向右的外力、小球自身的重力、指向圆心的轨道支持力

运动:变速圆周运动

【阶段三】c点以后

受力:水平向右的外力、小球自身的重力

运动:从c点沿右上方做曲线运动

(二)说立意——探索考查重点

在高中阶段,学生始终处于“题海”之中,不同类型、不同情境的习题让学生眼花缭乱。若学生缺乏甄别能力,将直接影响学生的解题效率,间接降低学生进行习题探究的主动性。因此,学生应充分明晰习题的立意,避免机械化做题、盲目化刷题现象的出现。由此可知,要实现“说题”课堂教学的“有效性”,需要践行“有章可循”“有条可依”的双项原则,让学生能胸有成竹地进行问题的攻克,从而有效改变“反复做反复错”的现状。值得注意的是,虽然“说”的过程存在先后顺序,但学生对“立意”的感知应在“审题”过程中逐步实现。在“说审题”时,教师应关注知识“落点”的明确、考纲要求的确定、选题目的的解析三个方面。以“例题2”为例,讲述了“说立意”过程,具体内容如下。

【例题2】 用长为1.4 m的轻质柔软绝缘细线,拴一质量为1.0×10-2 kg、电荷量为2.0×10-8 C的小球,细线的上端固定于O点。现加一水平向右的匀强电场,平衡时细线与铅垂线成37°角(sin37°=0.6),如图所示。现向左拉小球使细线水平且拉直,静止释放,则( )

A. 该匀强电场的场强为3.75×107 N/C

B. 平衡时细线的拉力为0.17 N

C. 经过0.5 s,小球的速度大小为6.25 m/s

D. 小球第一次通过O点正下方时,速度大小为7 m/s

第一,明确知识“落点”。习题中往往包含一个或者多个知识点。若学生对知识的“落点”缺乏清晰的认知,容易导致“想到什么分析什么”想象的出现,学生“病急乱投医”,解题过程与结果不尽如人意。明确题目的立意,要求学生充分明确各章节的知识要点,建立完整、系统、结构化的知识体系。当学生在进行题干内容的分析时,能迅速进行知识点的关联,最终明确知识的“落点”,为后续的深度分析打下坚实的基础。如在例题2中,学生通过题干与选项的分析可知,题中所涉及的物理知识包含“力”“运动”“电场强度”“动能定理”等。此时,学生迅速联想到在物理过程分析过程中所会关联到的知识点,如小球的受力分析、适量合成与分解、圆周运动知识点运用、能量守恒定律的应用等。此时,学生的习题解答已经具备了良好的知识基础。