核心素养视域下小学劳动教育研究

作者: 朱宏国

摘 要:新课程标准明确了劳动教育要面向全体学生,强调了劳动教育与学生核心素养发展之间的内在联系。从劳动观念培养,到劳动能力锻造,再到劳动习惯养成,以及劳动品质的雕琢,最终达到劳动精神的激发,使学生在这过程中理解劳动的价值、体验劳动的过程、感受劳动的乐趣、学习劳动的技能,并在此过程中培养学生的责任感、合作精神以及创新能力,发展学生的核心素养。

关键词:核心素养;小学阶段;劳动教育;策略研究

中图分类号:G40-015 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)51-0009-04

核心素养的培养是当代教育的核心目标,通过全面系统的教育实践,帮助学生形成适应未来社会发展的综合能力。劳动教育通过强调劳动的实践性,促进学生批判性思维、解决问题的能力以及团队协作精神的发展。这种教育方式超越了传统教育的知识传递功能,更加注重学生主动学习、探索未知的过程。通过劳动教育,学生能够在亲身体验以及实践中学习如何与人协作、如何面对并解决问题,这些经验对学生的个人成长以及未来的社会适应具有深远的影响。因此,劳动教育不仅是知识技能的培养,更是一种生活态度的塑造,让学生在参与中学会尊重劳动,理解劳动的社会意义,从而培育学生的劳动责任感。

一、 耕读文化:种植劳动观念之根

在现代教育体系中,劳动教育占据重要的位置,其不仅关乎技能的传授,更深层次地影响着学生的价值观形成。劳动教育的本质在于通过实践活动,让学生认识到劳动不仅是生存的基本方式,也是人类文明进步的驱动力。这种教育强调劳动的价值,旨在培养学生的责任感、自尊心以及对社会的归属感。在核心素养的培育过程中,劳动教育起着桥梁作用,将知识教育与品德教育相结合,通过具体的劳动活动,教师可以引导学生理解劳动的多重意义,从而在学生的心灵深处种下劳动观念的种子。

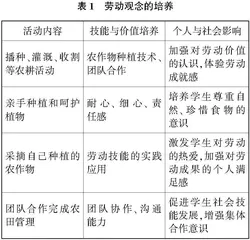

以耕读文化为例,教师可以通过将农耕文化融入劳动观念,让学生在参与种植、收获等农耕活动中,亲身体验到劳动的辛苦与乐趣,从而认识到每一粒粮食的来之不易。例如,在一个学期的劳动课程中,教师可以设置一个小型的农田,让学生参与从播种、灌溉到收割的全过程。在这个过程中,学生不仅学会了农作物的种植技术,更重要的是,学生在亲手种植的过程中,体会到了劳动的价值。通过这样的实践活动,可以让学生理解到,劳动不仅是对自然界的改造,也是自我实现以及社会贡献的方式。此外,通过与其他同学的合作,学生还能学会团队协作,这些经验技能对学生成长为社会的有用之才至关重要。在收获的季节,当学生亲手采摘自己种植的农作物时,那份成就感会深深地烙印在学生的心中,这不仅增强了学生对劳动的认同感,也让学生更好地明白了劳动的真正价值。通过这样的教学实践,让学生体会到劳动的尊严,理解到劳动的重要性,从而在学生的心中种下了尊重劳动、热爱劳动的观念,如表1所示。

二、 技艺无界:锻造劳动能力之锋

教师在教学过程中培养学生的劳动能力不仅是教会学生具体的技能方法,更重要的是要引导学生理解劳动的多维价值,从而激发其持续学习探索的动力,培养学生的创新意识。在这一过程中,教师要将劳动能力的培养与学生的个人兴趣以及社会需求相结合,让学生在实践中发现问题、解决问题,进而提升学生的综合能力。此外,这种教育模式强调技艺的多样性,倡导在劳动实践中不断探索新的知识技能,致力于打破传统劳动教育的界限,推动学生劳动能力的全面发展。

以技艺无界为准则,教师在进行劳动教育时可以采取多种形式,使学生在不同的劳动活动中学习成长。例如,教师可以组织学生参与校园花园的建设维护,这不仅让学生学到了园艺知识技能,更重要的是,还能够让学生在这个过程中学习到如何规划设计、如何团队合作、如何面对困难并寻找解决方案。另外,通过参与制作校刊、学校网站或者是社区服务项目,不仅能够锻炼学生的写作、设计以及技术应用能力,还能提高学生的社会责任感,增强其服务社区的意识。在这种教育模式下,学生的劳动能力不仅限于某一具体技能的掌握,更体现在解决实际问题的能力、创新思维的培养以及与人合作的能力上。教师还可以组织学生参与机器人设计、小发明制作等科技创新项目,不仅可以锻炼学生科学探究的技术实践能力,更能激发学生的创新意识,使学生在探索实践中感受到科技创新的魅力,从而更加积极主动地参与到劳动实践中,追求个人的全面发展。此外,教师利用这些具体的实践活动,不仅能够让学生在劳动中学习到有价值的知识技能,更重要的是,还能让学生在实践中体会到劳动的乐趣,从而深刻理解到劳动能力不仅仅是技能的展示,更是个人成长的重要途径,如表2所示。

三、 日积月累:培育劳动习惯之花

在培养学生的劳动习惯方面,教育的核心目标是通过持续的劳动实践,使劳动成为学生生活的一部分,进而形成稳定的劳动习惯。劳动习惯的培养不是一蹴而就的,而是需要在日常生活学习中,通过反复地练习体验,逐渐形成的。这一过程不仅涉及学生对劳动技能的掌握,更重要的是培养学生对劳动的态度。有效的劳动习惯培养应该注重实践与反思相结合,引导学生在实践中学习,在反思中成长,逐步建立起积极主动参与劳动的内在驱动力。

以日积月累为指导原则,教师可以通过家校合作采取多种措施,共同培养学生的良好劳动习惯。例如,教师可以设计一系列递进的劳动教育活动,从简单的个人责任任务(如整理书包、管理个人物品)逐步过渡到更复杂的集体劳动项目(如班级卫生的轮值管理、校园绿化项目的参与)。通过这样的设计,学生能够在完成具体任务的过程中,逐步认识到劳动的重要性,体会到通过劳动改善环境以及服务他人的满足感。另外,家庭也应该成为劳动习惯培养的重要场所。父母可以通过分配家庭日常事务给孩子,如参与家庭清洁、烹饪,以及其他家务活动,使孩子从小养成参与家庭劳动的习惯。通过这样的家庭实践,孩子不仅学会了具体的生活技能,更重要的是,通过劳动体会到了责任感。在这一过程中,教师和家长的角色至关重要,不仅需要为学生提供适宜的劳动活动,更需要通过表扬、反馈等方式,正向强化学生的劳动行为,鼓励学生在遇到困难时不放弃,持之以恒地参与劳动。此外,教师还应该引导学生进行劳动后的反思,帮助学生总结经验、认识不足,以便在未来的劳动实践中不断改进提高。通过这样长期、系统地培养,学生的劳动习惯将如同日积月累之水,滋养成为学生生活的一部分,成为学生性格中不可或缺的一环,如表3所示。

四、 匠心独运:雕琢劳动品质之魂

在核心素养视域下的小学劳动教育中,匠心独运这一策略强调的是通过劳动教育塑造学生的责任感、细致耐心、创新思维以及追求卓越等内在品质,这些品质不仅关系到个体的成长发展,更是学生融入社会、贡献社会所必需的。在教育实践中,教师对学生劳动品质的培养尤为关键。教师需要通过设计具有挑战性的劳动实践活动,引导学生在劳动过程中发现问题、解决问题,同时培养学生的团队责任精神。此外,教师还需注重过程评价,鼓励学生在劳动中追求质量,逐步培养学生对劳动的热爱以及追求卓越的匠心精神。

在劳动教育的过程中,教师可以组织学生参与学校的壁画创作、花园建设等环境美化项目,在这些活动中,教师不仅教授技术技能,更重要的是引导学生在劳动过程中注重细节、追求完美,如在壁画创作中,鼓励学生在设计图案时考虑色彩搭配、细节处理等,以确保最终作品的美观和谐。通过这样的活动,学生不仅能够提升自己艺术审美的创造力,更能在不断尝试改进中培养出一种追求卓越的匠心精神。教师还可以通过小发明制作、机器人编程等科技创新项目,激发学生的创新思维,并提升其解决问题的能力。在这类活动中,教师需要引导学生进行动手实践,并不断尝试,通过团队合作解决实际问题。教师在此过程中还要鼓励学生大胆想象、勇于创新,并在遇到困难时提供必要的支持,帮助学生克服挑战,从而在实践中培养学生的耐心细致。在这些劳动实践活动中,教师还应注重对学生劳动态度的反馈与评价,通过正面的指导,帮助学生认识到自己的不足,进一步激发学生改进的动力。如对参与环境美化项目的学生,教师可以组织展示会,让全校师生欣赏学生的成果,同时对学生在劳动过程中表现出来的责任感、团队合作精神等进行表扬,增强学生的自信心。对参与科技创新项目的学生,教师可以安排学生分享创新成果,讨论在解决问题过程中遇到的挑战,从而促进学生之间的学习交流,同时也让学生认识到持之以恒的重要性,进一步培养学生的劳动品质。

五、 砥砺前行:激发劳动精神之光

在当今社会,劳动精神的培养成为教育领域的一个重点议题。劳动精神包含了对劳动的热爱、对工作的执着、创新以及坚韧不拔的态度,是学生核心素养培养的关键组成部分。在这一过程中,教师不仅需要向学生传授劳动技能,更重要的是通过教育实践活动,引导学生理解劳动的意义,体验劳动的过程,感受劳动的成果,从而在学生心中种下对劳动的热爱以及对美好生活的向往,逐渐培养学生的劳动精神。

教师可以通过组织学生参与环境清洁、帮助社区中的老年人等服务活动,让学生在为社区服务的过程中感受到劳动的价值和意义。在这些活动中,学生不仅能够实践自己的劳动技能,更重要的是可以体会到通过自己的努力为社会贡献力量的成就感。此外,教师还可以引导学生参与学校的绿化工程、校园小改造等项目,让学生切身体会从规划到实施的全过程,培养学生的责任感、团队合作精神以及面对困难不退缩的勇气。这样的实践活动不仅丰富了学生的校园生活,更重要的是让学生在参与中学会了互相帮助、共同协作,体验到劳动带来的成就感。教师还可以通过故事讲述、历史人物事迹介绍等方式,向学生展示劳动精神的典范,激发学生对劳动的热情。如教师通过讲述科学家、艺术家在追求梦想过程中不懈劳动、持续创新的故事,可以让学生理解到任何成就都离不开努力以及汗水的积累。在这一过程中,教师的鼓励和认可对学生形成积极的劳动态度至关重要。教师通过表扬学生在劳动中的表现,能够鼓励学生面对困难时不轻言放弃,从而有效地促进学生内心劳动精神的成长。同时,教师还应该创造机会,让学生分享自己的劳动经历以及感受,通过交流增强学生对劳动的认同感,营造一个尊重劳动、鼓励创新的良好学习氛围。

六、 结论

通过对小学阶段劳动教育的深入研究发现,劳动教育在培养学生的核心素养中扮演着至关重要的角色。从“耕读传家”的劳动观念培养,到“技艺无界”的劳动能力锻造,再到“日积月累”的劳动习惯养成,以及“匠心独运”中劳动品质的雕琢,最终达到“砥砺前行”劳动精神的激发,每一步都紧密关联,相互促进,共同构建了一个全面立体的劳动教育体系。在这一体系中,教师不仅是知识技能的传递者,更是价值精神的塑造者。通过丰富多彩的劳动实践活动,不仅能够让学生学会劳动,更能让学生学会如何通过劳动实现自我价值,感受到劳动带来的快乐。此外,通过这种教育,不仅为学生的个人成长奠定了坚实的基础,也为学生将来成为有责任感、有创造力以及能够为社会作出贡献的公民打下了良好的基础。

参考文献:

[1]王清.核心素养视域下的小学劳动教育探讨[J].智力,2024(4):191-194.

[2]许馨文.新时代小学劳动教育的困境及对策[J].环境教育,2023(12):64-66.

[3]马志颖,刘霞.核心素养视域下的小学劳动教育研究[J].教学与管理,2023(6):22-26.

[4]曹镧心.核心素养视域下小学劳动教育的思考与探索[J].教学管理与教育研究,2022(7):29-30.