核心素养理念下的小学数学与信息科技融合策略探究

作者: 徐佳丽

作者简介:徐佳丽(1990~),女,汉族,江苏常州人,常州市钟楼实验小学,研究方向:教育教学。

摘 要:作为一名小学教师,需要具备多方面的素养,不仅要熟悉本学科的基础知识与教学方法,同时也要熟悉其他学科的基础知识与教学方法。当遇到某个话题,需要解决具体的问题,教师可引导学生从不同学科的角度进行思考,进而促进问题的解决。可见,教师要培养学生跨学科的能力,以提升他们解决问题的能力,同时也促进他们的全面发展。小学数学与信息科技有很多相通的地方,教师可在具体的教学中将两者融合起来,以让学生获得结构化的认知,由此获得综合发展的能力。

关键词:小学数学;信息科技;核心素养;学科融合

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)22-0062-05

教师要具备大学科的视野,要能打破学科之间的壁垒,给学生更综合的认知,以让他们能更好地运用起来。当学生在生活中遇到一个具体的问题时,需要运用所学的知识来解决它。这个所学的知识不是哪一门学科,而是多门学科的融合。因此在教学的过程中,教师就要增强学生的跨学科意识,培养他们的跨学科能力,以提升他们的学习能力、思维能力等。信息科技与小学数学的融合能让学生以不一样的视角看待学科知识;能开阔他们的视野,提升他们对相应学科的理解能力。因此在数学与信息科技的教学中,教师可重新审视教材,找寻融合点与生发点,给学生更适切的教育。

一、小学数学与信息科技融合的可行性分析

小学数学与信息科技在很多内容方面都是相通的。比如,在小学数学的教学中,教师需要学生能认识一些组合图形,再解决与组合图形相关的一些问题;在信息科技的教学中教师要引导学生能在电脑上画出一些组合图形。如果在数学教学的过程中,教师让学生先在电脑上画出组合图形,再让他们发现这些组合图形的一些性质就显得更容易了。同样的,如果在信息科技的教学中,学生掌握了一些组合图形的规律,他们在考虑如何画的时候,就显得胸有成竹了。由此可见,教师在教学的过程中可将这两门课融合起来,一方面能促进这两门学科的共同发展;另外一方面也让学生更好地理解数学与信息科技。教师在教学的过程中也发现部分小学生的动手能力差,读图能力差,这导致他们的数学成绩不尽如人意,甚至有的学生想放弃学习数学。在小学阶段由于学生参与的体验少,对图形的理解能力也不强,这成为他们数学发展的瓶颈,但是如果将数学与信息科技融合起来,学生就能在具体的操作中形成对数学认知的直观的感知,进而获得问题的解决。同样的,学生在信息科技的学习中,往往只思考具体的步骤如何开展,而不进行拓展性思考,这对学生的是违法也是不利的。如果学生在会画图的同时,再关注这些图形的性质等,这能让他们对图形多一些理性的认知,进而更好地理解信息科技中的画图程序。

因此教师要找寻两门学科的融合点,对教材进行整合,进而以新的认知体系呈现在学生面前。教师一方面要熟悉数学的教材,另一方面也要了解信息科技的教材,将其中融通的点列举出来,再以学生能力理解的方式整合出来。对数学与信息科技的融合不是简单的叠加,不是前半节课上数学后半节课上信息科技,而是将两者完全融合起来。这能让学生用数学的思路学习信息科技;以信息科技的素养解决数学问题,从而促进综合素养的生长。

二、数学、信息科技教学的现状分析

首先,两个学科在平常的教学中也存在着一些关联,教师在数学教学中会将信息科技作为辅助的工具促进学生思维的发展。除此之外,这两个学科之间的关联比较少,数学由专职的数学老师教,信息科技也由对应学科的教师教。只是部分教师在上课时,会将这两个学科的认知偶尔地融合,但是没有形成计划与体系。其次,在这两个学科的教学上都存在着以教师为主的现象。在数学课堂上,教师将解题的步骤与方法详细地介绍给学生,再由他们去记忆、演算。同样的,在信息科技课上,教师也是先将相关程序讲述一遍,再让学生记录下来,最后再让他们进行实际的操作。这种以教师为主的教学方式,学生的学习能力不能得到发展,也不能充分体现各学科的特点。最后,两门科目中,不少学生处在被动学习的状态。他们习惯于完成教师布置的作业,而不是主动建构所学的知识。当学生处在消极的学习状态中,他们的学习能力得不到发展,他们的视野也局限在本学科中。

三、小学数学与信息科技的融合的意义

(一)激发学生兴趣,打造精彩课堂

无论是数学还是信息科技,教师在教学的过程中都要以学生为主。如果学生对所学的内容不感兴趣,他们在课堂上的表现就比较被动,学科能力就得不到提升。要增强学生的兴趣,就要不断地调整教学的方式。教师可将学科融合起来教学,学生之前没见过这样的教学方式,会感到好奇,自然就对所学的内容充满兴趣。不同的学生会喜欢不同的学科;将两个学科融合起来,会有更多的学生喜欢这样的课堂。同时将两个学科融合起来,学生可从多个方面思考问题,他们可发挥某一个方面的特长,这能给他们更多展示的机会,进而也让他们对这样的课堂倍感兴趣。

(二)促进学生全面发展

当前的小学教育强调得更多的是素养教育,即,教师要培养学生的核心素养,这就需要教师从多个方面促进学生的全面发展。从大的层面来看,教师可通过执行“双减”的政策促进学生的全面发展。学生的作业负担减少了,他们的全面发展也就有了保证。教师也可通过执行劳动教育的课程来促进学生的全面发展,劳动教育已经走进小学课程,教师可充分利用这样的变动,促进学生身心健康的发展。上面的两点是政策层面的,教师需要认真地执行,细致地落实。同时教师也要本着全面育人的理念,自己在教学上作一些调整。将数学与信息科技融合起来,这能提升学生在这个方面的综合发展,进而提升他们实践运用与迁移创新的能力。

(三)发挥多元价值

学科融合能最大限度地发挥各方面的价值。首先能发挥教师的价值,教师不再是“死”教书,而是要“活”教书。教师要能将不同教材的内容进行遴选,建构新的教学文本,以让学生获得更多生长。这样的重建体现教师的教学机智,也发挥教师在“教”方面的价值。其次要发挥教材的价值,教材只有被充分挖掘与利用,它的价值才能充分地呈现出来。再次是发挥学生的价值,多学科的融合需要学生更主动地学习,而不再是教师逼迫他们去学习。教师可让学生自己突破学科的界限全面地思考问题,教师再基于学生思考进行教材的再建构,进而更好地发挥学生的作用。课堂是学生的,讲述的内容也要对接学生的需要。

四、小学数学与信息科技融合的策略

(一)综合数学与信息科技的水平,合理设置学习小组

教师在开展融合教学时,要给学生更多的空间,要将他们的优势发挥出来。融合的目的其实就是为了给学生更大的空间,因此教师要优化教学的模式,给学生更多自主的机会,让他们成为学习的主人。教师可开展小组合作教学,将学生分成不同的小组,每个小组围绕着具有一定挑战性的问题展开讨论,然后每个小组再给出他们认为合理的答案。教师将每个小组的成果展示出来,不同的小组之间再相互讨论以使每个人都获得生长。可以看出来在小组合作中,学生自己组织学习,遇到不会的问题自己讨论。小组合作使得学习变成学生自己的事,每个人都有明确的任务,每个人的努力都能得到别人的认可。本来在传统的教学中课本的认知都是由教师传授的,学生遇到的问题都是由教师帮助解决的。但这样的教学模式不利于学生的进一步发展,学生能自己学会的要让他们自己学会,要给他们尝试的机会,要让他们在体验中提升能力。

将数学与信息科技融合起来对小组合作的开展其实是一个挑战。表面上也是合作的模式,但是与单个的学科分班不一样。教师首先要确立的就是每个小组的正副组长,这是小组合作的关键人物。其次要确立的就是每个小组的整体水平是一样的,无论数学还是信息科技。对第一条,存在数学学得不错,但信息科技学得很一般的学生。如果按照数学的水平作为组长的人选,那么对在信息科技上表现不错的学生就不公平,如果按照综合成绩来看,两个学科瘸腿、单科不算太强的学生可能就是组长,但是他遇到不会的问题时自己难以当机立断。基于这样的状况,教师可设立一个组长,两个副组长。两个副组长是单科能力最强的两个学生,组长是这个组综合能力最强的。就组长这个层面而言,他们可相互帮助,强强联手共同提升。就组员而言,教师要注重整体的平衡与组员之间的互补。比如说两个综合能力一样的学生在同一个小组里,最好不要是两门学科的水平都差不多的,可以是两个学生在学科上是互补的,在一个小组学习时,他们能取长补短,同时进步,共同发展。

(二)在数学预习中设置有关信息科技的问题

预习是小学教学的不可或缺的重要环节,教师要通过预习,提升学生的学习能力、思维能力。但是当前教师对预习的重视不够,学生的自主能力没能得到充分的发展。部分学生也没有养成预习的习惯,他们依赖于教师课上的讲解。当前在预习上还存在的一个现象就是教师设置的预习任务比较单调,不能促进学生更好地生长。教师之所以要设置预习作业就是要让学生先学起来,让他们对所学的内容有一个新的认识,也让他们提前发现一些问题。教师设置跨学科的作业能让学生主动地将不同学科的知识融合起来,进而再形成综合能力解决更复杂的问题。

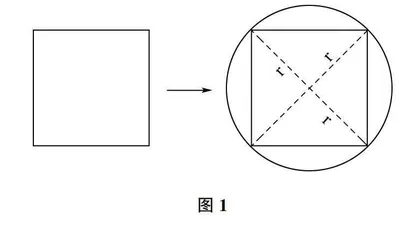

以苏教版小学数学五年级下册《简单组合图形的面积计算》的教学为例,教师为了考查学生的预习能力,设置这样的题目:如图1所示,一个方桌面的边长是1米,把它的四边撑开,就成了一个圆桌面。求圆桌面的面积。

学生要解决这道题首先要了解题目里的条件有哪些?求的是什么问题?这个组合图形由几个圆组合而成?正方形与圆形之间的关系怎样等?接着学生在了解的基础上再深入思考:根据之前的经验,这个面积怎样算?这样的预习仅仅局限在数学学科,其实学生还可融入其他的学科,让他们在学习新知识前就能开阔视野,以多样化的角度审视新知识,进而获得更多的发展。因此教师设置这样的预习作业,让学生在电脑上画城堡。如图2所示。

教师在设置这样的信息科技的作业时学生的基本学情是这样的:学生已经了解一些Logo的基本命令,如FD、BK、RT、LT、HOME等。而这次作业学生要将组合图形先拆分、再组合,再运用以往所学的Logo命令和知识,这其实是对Logo程序设计课程的巩固和延伸。学生在完成作业时,他们先是将城堡拆分成简单大正方形小正方形和三角形,然后再确定他们的位置、进行组合。学生发现这个大城堡中大正方形边长60,等边三角形边长60,小正方边长10,每个小正方形间隔10。

当学生在完成信息科技的作业时,他们的动手能力获得了发展。他们要在电脑中熟练地运用程序将想要的图形呈现出来。数学中要学的组合图形就在他们的操作中多了一份感性的认识。最主要的,就“组合图形”的内容而言,数学与信息科技所倡导的主要思想是一致的,就是要将组合图形进行拆分,分解成他们熟悉的图形,再逐步地解决问题。学生带着这样的体验很容易理解数学新学的内容,当学生深入数学学习之后他们也会再度审视所学的信息科技的内容。

(三)在信息科技课堂上导入数学问题

在教学信息科技的时候,教师需要向学生提出一些问题,这能促进学生对基本认知的理解。因此教师要改变那种在课堂上不提问的模式,要让学生的思维在课堂上转起来。但教师在教学中所设置的问题往往只与这个学科相关,基本不涉及其他的学科。其实学生在生活中遇到的问题是不分学科的,因此教师在课堂提问时也要尽可能地打破学科之间的界限,引出相同话题下不同角度的问题。当教师在信息科技课上引出数学问题,这能激发学生探究的热情,他们会思考在信息科技的情境中解决这类问题是不是更便捷。当教师在课堂进行跨学科提问的时候,要作好铺垫。教师先要让学生熟悉共同的话题,然后在探究本学科任务的过程中再进行适度的拓展。

教师在开展信息科技教学时,发现不少学生对统计图感兴趣。他们会在网页上阅读一些与统计图相关的信息,也会在电脑上学着设置统计图。其实有关统计图的认知在小学数学教学中也有所涉及,教师可先让学生在电脑上学习制作统计图,再让学生阅读统计图中的相关信息解决更多的数学问题。这样的融合学生对统计图的理解深刻多了,既发展了他们的形象思维,也促进了他们的抽象思维。教师先是提问学生学过的统计图有几种?它们有什么特点?学生自然地想到数学上的认知,比如条形统计图、折线统计图等。接着,教师引导学生用计算机软件Microsoft Excel 2003制作条形统计图。学生可将教师提供在黑板上的数据输入到单元格中,再选中需要制图的数据所在的单元格、单击插入-图表,就会出现一个“图表向导-4步骤1-图表类型”的对话框。然后学生可在“标准类型”中选择“条形图”,单击下一步,就可进入“图表向导-4步骤2-图表源数据”。教师提供的数据的情境是:珊珊是四(2)班“图书角”管理员,她把“图书角”的图书进行了整理,并给出具体的数据,请根据相应的数据在电脑上画出四(1)班“图书角”图书数量统计图。