中考小说命题变化及备考建议

作者: 袁璐

摘 要:近三年,浙江省各地市中考小说命题呈现出“去套路化”“去标签化”“去浅表化”的特点,模式化训练已经满足不了小说阅读对学生提出的新要求。2020年中考小说阅读的复习备考应回归小说本位,以走进人物心灵的方式引导进行阅读,真正提升学生的小说阅读理解力。

关键词:中考小说;命题研究;备考建议

中图分类号:G632.474 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)43-0047-04

一、 引言

目前,传统小说“四大件”(环境、情节、人物、主题)的教学模式没有得到明显的改善,尤其是在中考小说复习课中,这种模式更是愈演愈烈。老师为学生整理出的一整套答题看起来全面周到,应有尽有,实则学生一遇到环境题,就是“交代故事背景,渲染氛围,烘托人物形象,推动故事情节发展”;一碰到人物形象题,就是“人+事+果”,先概括出核心事件,给人物简单地“贴标签”。但是,近两年,小说的命题已呈现出“去套路化”“去标签化”“去浅表化”等特点,所以传统的“四大件”的教学方式已经难以应对日益变换的新题型以及试题对学生阅读能力提出的新要求。基于此,笔者认为应摒弃小说“四大件”的教学模式,回归小说本位,遵循小说的创作之法,以走进人物心灵的方式来读小说。

二、 中考小说阅读的命题变化

(一)去套路化

近两年,小说出题形式新颖,如同样考查学生对“情节”的理解,2018年金华卷的《明子出师》与2019年《鸡蛋小面包》就呈现出完全不同的风格特点:

【例1】 我认为故事就是情节,文章的情节按“开端——发展——高潮——结局”展开,分别用四个字概括,就是“___ ① ___→___ ② ___→明子斧击→明子出师”。我认为有因果关系的故事才构成情节,我这样梳理情节:因为___ ③ ___,所以明子出师了。

(2018年中考金华卷)

【例2】 小说中妈妈“藏在食品柜后面的那瓶葡萄酒”其来历最没有可能的一项是( )

A. 向亲戚朋友要来的

B. 我在妈妈指使下偷来的

C. 妈妈从商店里买来的

D. 妈妈从别人那里偷来的

(2019年中考杭州卷)

金华卷对情节的考查还是在老式的套路里,依照小说“四部分”或“因果关系”来整理,学生根据“人+事”的模式或者“因果关系”便可以概括出来。但杭州卷对情节的考查却是反“套路式”的。题目虽设置为选择题,但选择的背后考查的是学生对小说中的人物、小说世界的感知与理解能力。学生唯有关注开头部分作者呈现给我们的“人物”“小说世界”的初始状态,并进而联系“人物事件”才能解答出来。又如对“环境”这一要素的考查,以往我们出题的形式问法简单,也容易让学生套路化答题,如:

【例3】 小窝棚里满是蜡烛油的气味。小窝棚里绝对黑暗,只有三个人的喘息声,再无其他声响。(此处的环境描写有什么作用?)

(2018年中考金华卷)

(二)去标签化

【例4】 读完本文,你觉得文中的鹞爷是一个怎样的形象?请简要概括。

(2018年中考绍兴卷)

以往,考查小说“人物形象”的时候,常常会直接发问“你觉得文中的主人公是一个怎样的人?结合文章具体内容分析”,学生很容易借助一堆的人物描写来分析人物,或者借助“人+事+果”概括事件,给人物简单地贴标签。但这样简单地贴标签,学生很容易在理解人物形象这一点上走向静态分析,而不关注人物的动态成长变化过程。但2019年的试题在“人物形象”这一考点上呈现出了新的特点:

【例5】 好故事常给人想象空间。爸爸说:“该回家了。”他们回家的画面会是文首和文末的哪幅图呢?结合你对文中父亲形象的理解,说说理由。

(2019年中考宁波卷)

【例6】 小说的主人公是余师傅还是小福子?请结合作品谈谈你的理解。

(2019年中考台州卷)

这两道题都在考查对人物形象的理解,但是出题形式新颖,学生很难标签化地去对人物进行静态分析。宁波卷给人物形象设置了图片选择的情境,两幅图风格不同,呈现出来的父亲形象的侧重点完全不同,这就需要学生真正去阅读父亲这个人物在文中所做出的一系列事件,以及作者在与父亲的互动关系中所能感知到的父亲形象。如此,才能很好地去判断与阐述该选择哪幅图。台州卷让学生去判断谁是主人公的问题,不仅关注文中两个人物的所作所为,还要关注人物在解决问题的过程中角色内心的成长变化。因为通常情况下,角色内心成长变化得越大,越容易成为故事的主角。《作家之旅》中说“英雄在故事中的另一个功能是学习和成长。如果我们分析一个剧本,有些时候不能很容易地指出谁是主角,一般来说,在故事里学习或者成长最多的那个角色就是主角。”这样关注人物动态成长过程的题近来还不少:

【例7】 成长是一个微妙的过程,有时候“不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望”。结合文本,探究“我”怎样在无声中成长的。

(2019年中考宁波卷)

【例8】 “我”本来可以完成妈妈交代的“任务”,为什么最终放弃了?结合全文探究原因。

(2019年中考杭州卷)

这两道题一道是在探究成长,一道是在探究人物改变的原因,实则都在强调故事主角在经历了一系列事件之后的成长变化。角色从A状态经历各个阶段而发展到Z状态,由瑕疵、不完整(角色起点),进步成长到让读者感受到它的饱满与完整。这样出题有助于引导学生真正去关注故事主角的成长而非简单地贴标签,遵循了小说的创作之法。正如詹姆斯说:“故事令人难忘的原因不是其中发生的事件,而是事件对角色的影响。读者会对有所改变的角色产生共鸣,我们喜欢看角色熬过故事中的种种考验,结尾时脱胎换骨。”

(三)去浅表化

以小说的“主题”考查为例,近几年呈现出由易到难的特点:

【例9】 关于小说主题,有以下三种说法,你同意哪一种?请简述理由。

第一种:表现苗苗一家感人至深的亲情。

第二种:体现邻里之间相互关爱的人间温情。

第三种:反映留守家庭的生存现状,引发人们的关注与思考。

(2017年中考杭州卷)

杭州卷的主旨题,提供三个选项进行横向比较,学生只需要选择其中一个主题,用文章中的典型事件加以印证即可。但2018年的金华卷则有所不同:

【例10】 如果你来评判,明子和黑罐哪一个应该出师?结合小说内容,联系阅读积累和生活经验,阐述你的观点与理由。

(2018年中考金华卷)

金华卷中的主旨题不仅要关注典型人物、典型事件,还要关注读者自身的阅读与生活经验,从而探究出主旨。除了开始关注自身阅读与生活经验,主旨探究还经常与课外文本相勾连,进行深层比读的探究:

【例11】 小说中的“蚊子”让你想到上文《鸟笼》中的哪个意象?为什么?

(2019中考衢州卷)

这道主旨探究不仅要求学生联系试卷上的其他文本(诗歌),关注诗歌的意象,而且将小说中的“蚊子”与《鸟笼》中的意象对举分析,既考查了比较思维,也考查了小说中被赋予特殊含义的意象系统,以及它所蕴含的隐喻意义。面对这样的题学生需要深度思考、深入理解文本才能准确作答。

基于以上的命题特点及变化,笔者提出一条正确打开中考小说复习之门的路径,即摒弃模式化教学,遵循小说创作之法,带领学生以走进人物心灵的方式读小说。正如王安忆所说“小说是心灵的历史”。詹姆斯说:“读小说时,我们必须在第一幕先获得一些信息,才能跟着情节走下去。然后主角面对的问题出现,他要花整本书大部分的时间跟问题较劲(第二幕)。然而故事终究要结束,而问题终会解决(第三幕)。”也就是说,我们应该跟着主人公在故事的开头就去面对小说作者一开始给他设定的核心问题,然后跟着主人公尝试用各种办法去解决问题(中间),最终走向结局(结尾)。我暂且将这种阅读方法定义为基于小说创作之法的“经历式”阅读。因为“小说本身就是最丰富、最具体、最真实的一种人生体现”,所以“只要你认真读了,每读一本,或者一篇,实际上都是在经历一种特殊的人生”。下面笔者将以实例对阅读小说这三部分的具体要求作出阐述:

1. 开头:五要素

在小说的开头,我们要获得一些信息。那么,在具体的阅读中,学生应该关注哪些信息呢?通常来说,开头需要关注的五要素有:时间、地点、人物、初始状态以及核心问题。

首先是时间。小说的时间有助于让读者了解一些故事的时代背景。同时,它也是一切变化的临界点,在这个时间点之前,小说世界一切都是如常的样子,这个时间点之后,一切都不一样了。其次是地点,为什么小说作者要让故事发生在这个地方,不同的小说有不同的意味。如《孔乙己》的地点选取是“咸亨酒店”,《变色龙》的地点选取是“街上”等,这些都与作者的创作意图有关系。第三是人物。学生很容易把目光都聚焦在主人公身上,但是还有一类人物我们也要在开头部分关注到,那就是重要人物,即对故事情节的走向产生重大影响的人。在我们不能明确核心问题的时候,我们确实很容易混淆二者的概念。如台州卷《耍面》中的一道题:

【例12】 小说的主人公是余师傅还是小福子?请结合作品谈谈你的理解。

这道题考查学生对主人公的认定问题。我们如何认定一篇小说的主人公呢?篇幅多少?字数多少?显然都不是。如果学生能确定故事开头给到的核心问题,就能准确地断定故事的主角了。因为故事的中间部分,我们能看到主人公为了解决核心问题而采取的一系列行动。这道题的参考答案认为两人都可以是主人公,其实这是值得商榷的。笔者认为主人公理应是小福子,因为小说的开头给到的核心问题是小福子想要获取师傅的柔面剂,而小说的中间部分则是围绕着他如何获得柔面剂,如何与师傅决战并最终明白做事不可投机取巧的道理(结尾)。所以,核心问题是判断主人公的一个重要标准之一。

最后我们还要在开头部分,关注小说世界和人物的初始状态,这是我们阅读和理解小说的基础。如《鸡蛋小面包》里小说的开篇部分,如果我们能很好地关注人物和小说世界的初始状态——“我”极其不情愿去做妈妈交代给我的任务,但是因为家里实在太穷,而必须采取行动,我们便能很快推断出小说中妈妈“藏在食品柜后面的那瓶葡萄酒”其来历最没有可能的一项是哪一个了。同时,初始状态的把握,通常也是我们分析“变化”类题目的逻辑起点:

【例13】 “我”本来可以完成妈妈交代的“任务”,为什么最终放弃了?结合全文探究原因。

这道题考查的是人物的变化,它的逻辑起点应该是小说世界和人物的初始状态。因为家境太穷,“我”不得不去做妈妈交代给我的任务,但是“我”是极其不情愿的,我对母亲的态度是痛恨的,小说开篇这样的交代有助于读者后面对主人公所采取的一系列行动与变化作出合理的推测与理解。

2. 中间:主人公的多次努力

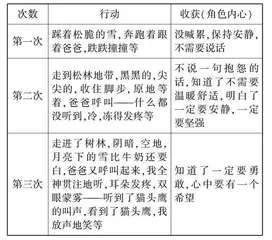

小说的中间部分,一般都是主人公为了解决核心问题所作出的“三次”或多次努力,这里,行动的次数不是绝对的。这个部分里,我们不仅要关注主人公面对问题所采取的实际行动,更要关注每次采取行动后角色内心的变化。这样,我们就不会简单地对人物进行标签式的评价,而是关注他的动态成长过程。詹姆斯说:“故事令人难忘的原因不是其中发生的事件,而是事件对角色的影响。角色成长能增添情节深度。”的确,我们关注事件,最终是为了看到事件给角色造成的影响。以《月下看猫头鹰》为例,看看主人公围绕着核心问题——月下去看猫头鹰,分别作了哪几次尝试,每一次又都收获了什么。

当我们随着人物去行动,去解决问题,用自我经验去体验主人公的成长变化,我们就会获得更多的营养和成长,这样阅读小说不仅不会被套路化答题所禁锢,而且能更好地解决考题。