基于前概念的单元整体复习设计与实践思考

作者: 毛思成

摘 要:新课标提出要充分考虑学生原有认知水平,并在大概念统领下实施单元整体教学,这样的教学方式是建构学生科学学习“新秩序”的有效方式。这种基于前概念的单元整体教学打破了传统复习模式,使学生成为教学主体,培养了学生的整体思维,提高学生在新情境中对新问题的解释、分析、解决与评价能力,能有效发展学生核心素养。

关键词:前概念;单元整体复习;有效教学;核心素养

中图分类号:G633.7+G633.8 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)45-0091-06

一、 研究背景

(一)前概念的内涵

俞晓鸿教授在《什么才是真正有效的教学》一书中指出,“‘前概念’是存于人们大脑中基于当前知识的已有认识。它可能是正确的,也可能是模糊的或错误的。无论在哪个学习阶段,也无论是对哪一种知识的学习或接受,都存在前概念与教学相冲突的现象”。因此,在进行复习教学时,学生大脑里都带有与这节课有关的前概念。若教师没有对学生前概念进行捕捉,则教学行为很可能是低效的、无效的,同时也不符合“以学定教”“以生为本”的教学理念。奥苏贝尔从心理学角度认为,“影响学习的最重要的、唯一的因素就是学生已经认识了什么,弄清楚它,然后进行教学。”新课标也强调教学要“科学安排进阶、形成有序结构”。这要求教师在教学设计时需要基于学生已有的认知水平和知识经验,以学生为主体进行教学设计,科学安排学习进阶。可见,捕捉并分析学生的前概念是有效学习的重要前提,也对有效教学起着极其重要的作用。

前概念可以分为基础性前概念和即时性前概念。根据基础性前概念的特点,教师在教学前要深入解构,并在教学过程中对错误基础性前概念进行及时纠正。针对次生的即时性前概念,则需要教师具备厚实的教学功底,通过设计精良的教学环节、学习支架、有效对话来尽可能避免由于不规范的教学使即时性前概念转化成基础性前概念。

(二)单元整体复习教学的研究基础

1. 单元整体教学研究基础

素养导向的单元整体教学是与已有体系的结合和对已有课程的重组,教师应突破重知识、轻能力、重教学过程、轻学习体验的传统教学桎梏。新课标建议围绕学科核心概念组织教学,改变碎片化、割裂的教学倾向。因此,围绕核心概念的单元整体教学就是改变这种教学倾向的有效方式,也是促进知识结构化和功能化的关键策略。刘徽博士在《大概念教学——素养导向的单元整体设计》一书中阐述道,“‘单元’是素养目标达成的单位,是围绕大概念组织的学习内容、学习材料和学习资源等的集合”。大概念(big ideas)有时也被译作“核心概念”,它是指向具体知识背后的更为本质和核心的概念或思想。科学课程涵盖4个跨学科概念和13个核心概念。比如,在学习“金属及合金是重要的材料”时,应建立起如图1所示的知识层级结构,在该学习内容的上位核心概念“物质的结构与性质”的统摄下,指向金属的性质、金属锈蚀与金属冶炼等次级核心概念来开展整体教学。通过对典型物质性质的学习,并对这类物质的性质进行归纳、抽象和概括,在教师的引导下把握物质性质之间的本质联系,使学生形成知识间纵向向上的联系,而且能从宏观和微观的不同视角理解物质的性质。同时,在单元整体复习的主题情境中,学生能在形成的科学观念、培养的科学思维和大概念视角下解决新的问题,将知识转化为能力。

在日常教学中教师通常按教材编排进行教学,这种教学方式忽视了知识间的逻辑关系、整体联系,也不利于学生深度理解,难以培养学生解决实际问题的能力和在新情境下的迁移能力。根据学生认知水平的发展特点,科学学习应该是螺旋上升的过程。因此,在复习教学设计时,要注重知识间的内在关联,并以探究实践为主要学习方式,在迁移应用过程中帮助学生建构结构化的知识体系,以利于学生对核心概念进行整体理解,促进学生深度学习,使知识技能转化为核心素养。

2. 复习教学的现状和研究基础

复习课容易陷入“做—讲—做—讲”的枯燥循环,这种模式会引起学生心理上的反感,对学生素养目标的培养没有积极作用。在我国教改推进过程中,课堂教学涌现出诸多模式,这些模式在很大程度上能够促进核心素养目标的达成,实现立德树人的教育宗旨。但是笔者经过调查发现,在实际复习教学中,复习模式并无本质改变,许多教师在复习前没有对学生前概念做深入分析,仅凭已有经验开展复习,并希望达到“省时、高效”的效果。

《辞海》中将复习定义为“温习已学习的课程”。许成凤在其硕士论文中提出,“复习是教师引导学生梳理模糊的基础知识和实验操作,并能对它们进行自主回顾和整理”。而笔者通过调查和实践,认为有效复习应该在学生已有的认知基础上通过主题式、单元整体式教学对他们的知识和技能进行综合调动,从而提升学生的迁移、解决、应用等能力,并使课堂从知识立意向素养立意转变。故以整体视角重新学习是为“复”,在新情境中输出迁移是为“习”。

二、 基于前概念的单元整体复习实施路径

前测作为捕捉学生头脑中基础性前概念留存度的方式,是单元整体复习的重要环节。经教学实践,在复习后配套后测对复习效果进行评价和跟踪,更是有效复习的重要保障。据此结合理论和实践,初步提出基于前概念的单元整体复习教学实施路径,见图2。

现以《寻找“绿色物质”是铜锈的证据》为例,分析基于前概念的单元整体复习实施路径。

(一)捕捉前概念的实践方式

开展前测是捕捉基础性前概念的一种有效途径。传统前测需要教师逐份批改,再对整体及个人进行手动分析,这种批阅方式效率较低,还在一定程度上增加了教师的工作负担。因此,需要寻找一种精准、高效的评阅方式。为此可以借助数字扫描评阅软件来解决低效问题。以金属复习为例,精准高效地捕捉前概念操作如下:

1. 前测命制

前测题目主要取自配套作业本中学生的高频错题和易错题,这些题在复习前能反映学生对相关概念和原理的掌握程度,以确定单元整体复习的起点。另外,还可选取各地市中考真题。

依据新课标中关于“金属及合金是重要材料”的学段目标和学业质量要求,将所选高频错题、中考真题改编为客观题和主观题以达到前测要求。

客观题按知识和能力要求将单选题变为多选题,以此尽可能覆盖知识点,学生但凡有某个知识环节薄弱,就不能通过一些解题技巧如排除法来解决此类问题,继而避开自己的知识漏洞。例:

【改编】某工厂排放的废水中含有较多硫酸铜,从回收利用和防止重金属污染的角度考虑,不可行的方案是在废水中加(多选)( )

A. 食盐 B. 盐酸 C. 铁粉

D. 碳酸钙 E. 钠颗粒 F. 银粉

主观题重点选择典型实验探究背景或情境,并将多个关联考点编排于这一背景情境中,旨在考查学生在典型情境或者新情境中输出核心知识的水平,以此帮助教师明晰学生核心知识的掌握情况,为后续单元整体复习打基础,示例见图3。

2. 前测批阅

前测采用数字化软件进行评阅,如使用“智学网”App可对班级整体的高频错误知识点进行统计,也可以对某个学生的知识漏洞进行汇总,这对教师精准把握班级整体学情和个性化辅导都有较大助益。

3. 学情前测分析

本次前测满分为30分,经“智学网”App的统计和分析可知,学生在“金属冶炼”部分的得分率为0.61,“金属的化学性质”部分得分率为0.83。故学生对金属化学性质掌握良好,而金属冶炼部分还需强化和提高(图4)。从学生层面看,能够良好掌握该核心内容的学生占40.4%,未达到一半,掌握程度一般的学生基本集中在C、D档(图5)。从能力维度看,学生在综合、理解、评价、实验技能、逻辑推理、科学方法等能力水平是比较低的,而计算得分率比较高。因此,需要设计以提高学生薄弱能力的有效复习教学。

根据以上学情,结合新课标中的课程理念和教学实施建议:“科学课要激发学生的学习动机,加强探究实践,倡导设计学生喜闻乐见的科学活动,要从学生已有经验出发,选择合适的情境素材,设计适宜的研究问题,运用观察、实验等活动创设教学情境,提出有价值的问题。”教师要设置贴近学生生活的情境化背景、设计层层递进的驱动性任务、设定有效生动的师生对话,使学生在复习教学中能以核心概念为中心,将与金属有关的碎片化知识建构为结构化知识,让学生能在新情境中利用已学的知识和技能解决新问题,以培养学生的必备品格、关键能力。

(二)单元整体目标设定

依据新课标和核心概念统领的知识结构,单元整体复习目标的设定要满足以下特征:1. 体现学生知识和能力的发展;2. 体现科学学科特有的思维和方法;3. 体现学科本质和精神;4. 体现学科素养的育人特点。根据以上特征,本节单元整体复习教学目标制定如表1:

科学观念1. 根据情境分析金属的性质,形成“物质的性质决定用途”的观念。2. 能利用金属的化学性质和金属冶炼的相关原理来解释现象,寻找“绿色物质”是铜锈的证据。

科学思维1. 能通过学生已有的学习经验、科学实验、生活经验、调查取证以及情境证据等培养学生基于事实与证据,利用概括、分析等思维方法解决常见问题的能力,从而形成证据意识。2. 利用湿法对绿色物质进行铜的冶炼,从而对湿法炼铜和干法炼铜实验进行知识关联与迁移,具有初步创造性问题的解决能力。3. 通过PTA量表对化学实验操作进行评价,以提高学生规范操作的意识。

探究实践1. 能从真实情景中识别可探究的科学问题,并提出合理的研究假设,并能制定的探究计划。2. 能对设计方案进行表达交流,提升评价反思的能力。根据制定的探究计划,运用所学的基本实验原理,利用观察、实验等方法获得证据。

态度责任1. 学生能够乐于思考,并进行科学猜想。在探究实践过程中培养基于证据和逻辑发表自己见解的意识,乐于与他人合作与交流。2. 在尊重证据的前提下,坚持正确的观点,当得到证据与预期不一致时不急于下结论,而是分析原因,修正猜想,形成质疑和创新的品格。

(三)单元整体复习设计

根据图1“金属及合金是重要的材料”知识层级结构,并基于学生前概念设计单元整体复习教学。

1. 创设情境,捕捉学生即时性前概念

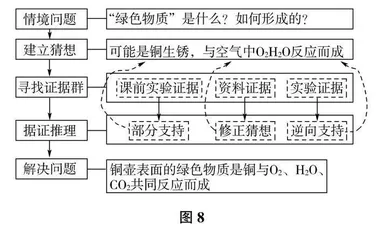

以时下热门的休闲项目“围炉煮茶”为本单元整体复习的情境背景。在观察比较古董铜壶与新铜壶有何区别的任务情境中,引导学生提出可探究的科学问题,对这些问题进行分析整合,确定本节课的研究主题:“寻找‘绿色物质’是铜锈的证据”和高频问题“绿色物质是什么?”“绿色物质如何形成?”。在猜测绿色物质是什么时,调用学生学习新课形成的基础性前概念:金属铁与铝在一定的条件下会生锈等“金属锈蚀的原理、产物及性质”,结合猜测进行推理,从而初步回答所提问题,建立初步假设。具体过程如下图:

此环节通过呈现情境问题,在有效的师生对话中不断调用学生的基础性前概念,捕捉即时性前概念。在对绿色物质是什么和如何形成的猜测过程中,引导学生对金属锈蚀条件进行迁移应用。这体现了探究实践“能给予所学知识,从真实情境中识别可以探究的科学问题,并提出合理的研究假设”这一素养目标。

2. 提取信息,设计素养导向任务群

学生提出初步假设后,仅凭实验中铜生锈的颜色与古董铜壶上的绿色物质一致并无法直接确定绿色物质就是铜锈,故课前实验只能作为部分支持证据。因此,需要学生像科学家一样继续寻找证据、分析证据并形成观点,从而提高他们使用科学证据、逻辑推理能力、科学解释现象和问题解决的能力,这与新课标的理念和目标从“科学探究”转向“探究实践”是一致的,也符合PISA(国际学生评估项目)对“科学素养”的能力要求。