分层教学法在初中物理教学中的应用探讨

作者: 陶金花

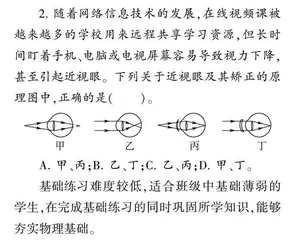

摘 要:在素质教育背景下,初中物理教师要以推动学生全面发展为目标,结合学生的个体差异制订教学方案,兼顾不同程度的学生,开展分层教学、布置差异化学习任务,缩小学生之间的差距,让学生在物理知识的学习中获得成就感。在以往的物理课堂中,物理教师面向不同程度的学生采用同样的讲授模式,布置同等难度的课后作业,容易打击学生的学习积极性,降低学生对物理学科的学习热情。而分层教学法与初中物理课堂的融合,能够妥善解决以往教学的遗留问题,教师结合学生的物理程度、学习特点合理划分层次,明确新课的重难点开展教学设计,布置层次性任务、设计分层作业,有助于激发学生的学习热情。基于此,文章从分层教学法在初中物理教学中的应用优势入手展开分析,探索有效的应用路径,希望能为提高初中物理课堂教学的有效性提供帮助。

关键词:初中物理;分层教学法;应用路径

中图分类号:G633.7

文献标识码:A

文章编号:1673-8918(2023)51-0100-05

物理学科在初中阶段的课程中占据一席之地,学生初次接触物理学科时一般能够产生浓厚的学习兴趣,物理教师联系生活实际引入生活资源能激发学生的求知欲,增强学生的学习动机,也有助于课堂教学效率的提升。但是从实践教学来看,物理教师在知识的讲授中会延续灌输式的教学模式,导致物理课堂气氛沉闷,学生学习效率低下,学生对物理学科的学习热情也会逐渐降低,对学生物理素养的提升会起到阻碍作用。针对这一问题,初中物理教师要制订有效的整改措施,尊重学生的个体差异,秉持因材施教的原则,开展分层教学。在课前认真备课,划分不同的层次,在课堂教学中结合学生的层次布置差异化的学习任务,抛出层次性的问题,激活学生的思维,发挥学生的主观能动性,让其在物理知识的学习中获得成就感。此外,物理教师还要重视作业设计,采用分层教学法围绕教学目标设计分层次课后作业,以满足学生的发展需求,推动学生全面发展。

一、 初中物理课堂教学中存在的问题

物理知识具有抽象性的特点,物理学科中理论知识的学习与实验探究同样重要,但是学生思维能力有限,往往对物理知识的掌握浮于表面,物理课堂教学效率不高。究其根本,在于初中物理教师教学理念陈旧,以提高学生物理成绩为目标,沿用灌输式的教学模式,把控着课堂,导致学生处于被动的状态,课堂参与度较低,课堂教学效果大打折扣,无法达到预期的目标。新课改对初中物理课堂教学提出了新的要求,物理教师要摆脱陈旧教学模式的束缚,转变教学理念,引入新颖高效的教学模式开展创新实践。但是从实践教学来看,受到应试教育的影响,初中物理教师注重对考试重点的讲述,引导学生死记硬背物理概念,给学生造成了沉重的学习压力,课堂教学收效甚微,制约了学生素养的提升。

二、 分层教学法在初中物理教学中的应用优势

首先,在新课改背景下,初中物理教师依据政策的要求应用分层教学法组织教学实践,能够弥补以往教学的不足,推动课程改革的深入。物理教师应秉持“以生为本”的教育理念,尊重学生的个体差异,发挥分层教学法的优势,开展教学创新;还应秉持因材施教的原则,合理分层,结合学生的物理程度、接受能力选择合适的指导方式,对教学对象进行分层;围绕新课重点内容设计分层问题、分层任务,兼顾不同程度的学生,满足学生的发展需求,这都有助于提高课堂教学效率,消除学生对物理学科的抵触情绪。分层教学法的应用能够达到良好的效果,物理教师在课前要做好教学设计,遵循学生的发展规律,站在学生的角度思考问题,组织开展一系列的课堂活动,注重对学生物理素养的培养。学生在知识学习中能收获快乐,重拾学习自信,感知到物理学科的乐趣所在,紧跟教师的思路开展探究学习,完成学习任务,并从中获得成就感。

其次,初中生身心趋于成熟,学生的自我意识逐渐觉醒,但是受到思维能力的影响,学生在物理学科的学习中仍存在诸多障碍,导致学习效率低下、物理基础薄弱,学生的学习积极性会受到打击,也不利于学生综合素养的提升。而分层教学法的应用能够妥善地解决这一问题,物理教师结合实际学情合理分层,在教学中布置分层学习任务,面向不同层次的学生采取针对性的指导,挖掘希望生身上的闪光点,消除学生的抵触情绪,夯实物理基础,指导中等生、学有余力学生开展自主探究,增强学生的自主学习能力,让学生在物理课堂中收获更多的内容。此外,教师在设计课后作业时,可以依据分层教学法设计分层作业,把控课后作业的数量和难度,突破以往作业模式的限制,设计探究类作业满足学有余力学生的学习需求,变换作业内容和形式,提高课后作业的完成度。因此,初中物理教师要采取有效的措施融合分层教学法开展教学实践,为学生创设更好的学习环境。

三、 分层教学法在初中物理教学中的应用路径

(一)教学对象分层

在新课改背景下,初中物理教师要依据政策的要求开展教学创新,分层教学法与物理教学的融合能够达到政策的要求。物理教师要认识到分层教学法的优势,结合学科特点寻找融合路径,提高初中物理课堂教学的有效性,为学生全面发展提供助力。教师组织开展教学实践之前,要做好前期准备工作,结合学生的学习状态、物理程度、性格特点,综合考量多方因素合理划分层次,将学生分为希望生、中等生、学有余力的学生,为后续教学活动的开展奠定坚实的基础。初中生自尊心较强,物理教师要考量学生的接受能力,明确教学层次并非一成不变,教师要结合学生的进步合理地调整层次,如希望生经由一段时间的努力,进步明显且成绩有所提升,物理教师可以呈现习题加以检验,结合检验成果将学生归为中等生,给予学生更多的关注。教学对象分层是教育教学工作开展的首要条件,物理教师要做好准备工作,合理分层并制订有效的教学方案,消除学生的抵触情绪。以初中物理苏科版八年级上册第三章《光现象》中的第三课《光的直线传播》教学为例,在课前物理教师要认真地划分层次,结合课程内容开展教学设计,应用多媒体播放演示实验视频,指导希望生、中等生、学有余力的学生就三个实验开展深入探究,从中理解新课重点,提高课堂教学的效率和质量。

(二)课堂提问分层

在新课改背景下,初中物理教师应用分层教学法创新课堂设计,可以结合不同学生设计不同难度的问题,创设问题情境,落实分层教学。学生物理程度不一,理解能力、学习能力参差不齐,物理教师要在了解学生物理程度的基础上设计问题,把控问题的难度,兼顾不同程度的学生,借助问题提高学生的课堂专注度。教师在提问后要给予学生思考的空间,关注学生的学习状态并给予针对性的引导,结合问题的难度指定不同层次的学生回答,提高物理课堂教学的有效性。以初中物理苏科版八年级上册第三章《光现象》中的第二课《人眼看不见的光》教学为例,在课堂学习中设计问题带领学生复习之前所学内容:“太阳光是不是最单纯的?它是由哪些颜色的光复合而成的?光具有的能量叫什么?哪些现象可以说明光能的存在,试举例。光能可以转化为哪些能量?”教师可以引导不同程度的学生回答不同的问题,再借助课件呈现问题的答案,及时地查漏补缺,让学生认识到自己的不足,接着抛出开放性的问题:“太阳光中是否存在我们看不见的光呢?”调动学生的思维,鼓励学生畅所欲言,活跃课堂氛围,由此引入新课内容的学习,增强学生的学习动机。

如在学习“红外线”期间,教师可以播放视频回顾光的色散实验,结合实验结果引发学生猜测:“哪种色光发热本领大?”鼓励希望生回答问题,学生的答案五花八门,教师可以追问:“能否用温度计测量呢?”循序渐进提高问题的难度,学生能够提出不同的测量方案,教师要走进学生当中给予思路指引。引导学生将温度计的玻璃泡涂黑使温度计更加灵敏,使用温度计测量不同色光区域的温度,当温度计放在红色的外侧时示数明显上升,教师可以抓住契机追问:“这一现象说明了什么?”引发学生的认知冲突,引出红外线的概念,帮助学生理解,结合温度计的指数变化讲述红外线热效应的特点,指导学生自主阅读教材,联系生活实际了解红外线在生活中的应用,如红外线加热、红外线照相、红外线夜视仪。在讲述“紫外线”这一板块内容时,物理教师可以结合学生感兴趣的内容引入,结合红光外侧存在红外线大胆推测:“紫光外侧是否也存在不可见的紫外线?”并为学生提供荧光防伪标志的人民币,使其从红光外侧向紫光外侧移动,观察人民币的变化,确定紫外线的存在,了解紫外线能使荧光物质发光这一特点。在此期间,物理教师围绕课程内容抛出问题启发学生思考,尊重了学生的个体差异,把控了问题的难度,调动了学生的积极性,让学生在思考、回答问题的基础上参与到课堂活动中,提高了课堂教学效率。

(三)学习任务分层

初中物理教师应用分层教学法组织实践教学期间,要结合学生的层次布置分层学习任务,贴合实际学情,激发学生的求知欲。分层任务能够调动学生的积极性,学生在教师创设的情境中开展自主探究,借助任务驱动全身心地投入知识的学习中,在完成学习任务后能够获得成就感。因此,初中物理教师要重视任务分层,考量不同层次学生的接受能力,围绕课程重点内容设计学习任务,构建初中物理高效课堂,营造出轻松愉快的学习氛围。以初中物理苏科版八年级上册第三章《光现象》中的第一课《光的色彩 颜色》为例,教师可以借助多媒体呈现教材图片,引导学生认真观察并思考:“图片有哪些共同点?”鼓励学生分享,并为学生布置简单的学习任务——区分光源和非光源。预留出3分钟的时间供学生思考,引导希望生展示学习成果,中等生和学有余力的学生进行补充,将图片中的事物按照光源、非光源进行分类,接着播放三棱镜折射阳光的视频,为学生布置分层学习任务。希望生需认真观察视频思考三棱镜的折射原理,初步感知阳光中包含的七种色光;指导中等生使用镜子将阳光引入室内开展自主探究,指导学有余力的学生用不同颜色的玻璃纸蒙在手电筒上,观察白纸上的光斑,在完成学习任务的基础上回答问题:“阳光是由几种色光构成的?”

物理教师在布置分层任务后,要关注不同程度学生的课堂表现,走进学生当中给予其针对性的指导,帮助学生走出思维困境,重复播放实验视频,联系生活实际围绕“雨后彩虹”开展深入分析,解释色散现象,指导学生将不同颜色玻璃纸透过的色光部分重叠,观察参加、重叠区域的颜色,加深对色散现象的认识,为后续物理知识的学习做好铺垫。在此基础上,教师可以围绕带有色彩和图案的玻璃纸为学生布置学习任务,设计问题加以引导:“当白光通过红色(或蓝色或绿色)玻璃纸时,你会看到什么现象?”发散学生的思维。不同程度的学生会采用不同的探究方式,如有的举起玻璃纸对着教室的灯光、室外的阳光,还有部分学生使用手电筒进行观察,物理教师要给予学生肯定,引导学生对比不同的观察方式,选择最直观的方式认真观察。教师可以为学生提供学具,指导学生将玻璃纸蒙在手电筒上方,观察手电筒在白墙上呈现的颜色,结合探究成果讲述光的三原色及滤光镜,在课件中呈现直观的图片加深学生的印象。接着为学生呈现美术颜料,引导学生将不同的颜料混合调出不同的色彩,结合调色难度挑选红、绿、蓝三种颜色为学生布置差异化任务,给予学生充足的时间探索,在学生完成自主探究过后给予展示的空间,指引学生认真观察重叠区域,使学生在物理课堂中收获快乐,推动学生物理素养的提升。

(四)优化指导方式

初中生刚刚步入敏感的青春期,物理教师开展分层教学期间要注意方式和方法,优化指导方式,避免激发学生的逆反心理,针对不同程度的学生开展差异化的指导,提高物理课堂教学的有效性。在此期间,物理教师精心设计课堂教学,采取有效的教学方法考量学生的物理程度,面向学有余力的学生,注重思想启迪,引导学生开展自主探究;面向中等生,注重习惯培养,提出针对性的问题,培养思维能力;面向希望生,采取鼓励式教育,挖掘学生身上的闪光点,培养其学习自信心。以初中物理苏科版八年级上册第二章《物态变化》中的第五课《水循环》为例,教师在课堂学习中可以讲述趣味故事《小水滴历险记》,创设故事情境激发学生的学习兴趣,呈现直观的动画,帮助学生理解地球上水循环的过程,并设置问题:“在循环过程中水的状态发生了哪些变化?”在课件中呈现图片引导学生认真思考,面向希望生,引导其通过画画的形式绘制水循环的过程,模仿图片内容,加深学生对水循环的认识。水的状态在发生变化时需要吸热或放热,据此,为中等生和学有余力的学生布置学习任务“将这些变化以及对应的吸热、放热情况归纳在相应的位置上”,如熔化、汽化、升华吸热,凝固、液化、凝华放热,指导学有余力的学生梳理归纳,透过表现看本质,理解“物态变化过程总是伴随着能量的转移”。