主题语境导向下的多模态语篇开发对策分析

作者: 胡燕丽

摘 要: 随着课程改革的不断深入,课程标准对课程内容进行了一系列的更新和重塑,主题语境和语篇类型这两大崭新的概念应运而生。然而在现实的教学中,语篇还主要依赖于文本这一单一的形式呈现,并且文本大多来自教材,缺乏真实的情境,使得语篇作为语言知识和能力的载体已经无法帮助学生完成高质量的语言学习。针对这一现象,笔者尝试将主题语境和语篇类型这两大概念进行融合,旨在通过对多模态语篇的理论探索,结合笔者的亲身教学实践,从人与自然、人与社会、人与自我这三大主题语境出发,详细阐述音频、文本、图示、视频和混合模态下的多种模态语篇形式在教学中的运用,从而实现核心素养的落地生根发芽开花。

关键词: 主题语境;多模态;语篇

中图分类号: G633.41 文献标识码: A 文章编号: 1673-8918(2022)10-0090-04

一、 背景分析

(一)核心素养所指

随着课程改革的不断深化,英语学科核心素养价值趋现。仔细解读不难发现,主题语境下的多模态语篇探索对核心素养的培养具有核心意义。其一,在培养学生语言能力方面,首次加入了“看(viewing)”这一能力,也就意味着语言学习的资源不再是简单的音频和文字,而是需要融合视频和图示等多种模态结合的语篇资源。其二,在培养学生文化意识方面,在多元文化背景下,学生必须尽可能接触文化主题和思维,比较文化异同,但是目前教材中单一的文字和图片已经无法满足学生跨文化的交流与认知。主题语境恰恰为语言学习提供了意义情境。其三,在培养学生思维品质方面,接触多模态语篇可以帮助学生具备多元思维的意识和创新思维的能力,更好地培养逻辑性、批判性和创造性思维。其四,在培养学生学习能力方面,多模态语篇可以帮助学生提高学习效率,积极主动运用各种学习策略,对学生自主高效的学习具有积极意义。

(二)课程内容所向

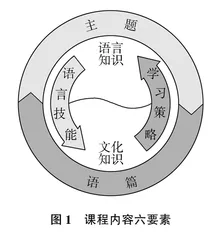

英语课程内容是发展学生英语学科核心素养的基础,主要包括六大元素:主题语境、语篇类型、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略。课程内容的六个要素是一个相互关联的有机整体。(如图1所示)

主题位于图示上方,说明主题在语言学习中是“天”,任何语言行为的提升都发生在主题语境下。课标中也明确指出,学生对主题意义的探究是学生语言学习最重要的内容。人与自我、人与社会、人与自然是课标中提出的三大主题语境,同时课标还根据这三大主题语境设立了多个主题群以及相应的子主题,为教学实施者提供了确切的参考依据。

语篇位于图示下方,说明语篇在语言学习中是“地”,任何语言行为都必须以一定形式的语篇作为载体呈现。过去的语言学习主要依赖于文本这一单一的语篇形式,往往很难抓住学生的持久注意力。随着多媒体技术和智慧教学的广泛普及,教师有途径将丰富多彩的语篇形式带到课堂。这些语篇承载着多元的语言和文化知识,传递着丰富的文化内涵、价值取向和思维方式,为有效教学提供了坚实的堡垒。

作为语言学习的“天”和“地”,主题和语篇这两大元素如果能巧妙结合,加之教师在实际的教学过程中,根据三大主题语境所指向的主题群和分支子主题,综合运用各种多媒体信息技术和智慧教学手段,有效开发出高质量的多模态语篇,那么学生的语言学习即可达到“天时地利人和”。

(三)语篇教学现状所趋

语篇教学面临的现状主要体现在:其一,语篇形式单一。当前教学中的语篇形式主要以单一的文字形式出现,学生虽然接触记叙文、议论文、说明文等不同类型的文体,但是很多的文本依旧大量源于教材。而随着科技的发展和互联网的普及,单纯的文本信息模态已经无法满足人们的学习需求,结合文字、图像、声音和颜色等多种模态的资源正在改变人们的思维习惯。其二,语篇情境匮乏。语篇不是孤立的,语篇依托情境才能迸发巨大的能量。而现阶段学生接触的语篇大多来自课本或者课后试题,有些教师甚至将课本中的语篇材料直接当成语法和词汇知识点的大本营,忽略语篇作为一个整体所产生的教学意义,笔者认为缺乏情境的语篇教学是毫无意义的,难以让学生真正挖掘语篇背后的诉求。故教师在寻找语篇时的出发点必须是语境,语篇是地,语境是天,天地融合方显意义。

二、 理论分析

国内外对多模态语篇的研究

Barthes在《图像的修辞》中探讨了图像在表达意义上和语言的相互作用,可称之为多模态语篇探索的“鼻祖”。但是Barthes的研究还是停留在图像对语篇的意义。在此基础上,笔者又研究了Kress & Van Leeuwen提出的视觉语法理论框架,这一理论把系统功能语言学上的纯理论功能延伸到图像符号,从再现功能、互动功能和构图功能对图像进行分析。除语言学相关理论外,多模态语篇分析由于其跨学科性也正在引起很多其他领域的广泛关注,如传播学、认知学、生态学等。

国内多模态语篇分析理论研究是近些年才开始的。李战子、胡壮麟等学者引进和探索了多模态语篇分析理论。首先将多模态符号理论引进国内的是李战子,他系统性地介绍了视觉语法,重点关注了视觉语法在教学领域的应用。此外,胡壮麟又阐述了具有媒体和模态双重特性的计算机符号学,拓展了多模态符号学的多领域应用。

通过大量文献的阅读不难发现,无论是国外还是国内,多模态语篇在外语教学的研究上还是比较少的,而且国内外研究者的主要注意力都放在图像对语篇形式的意义探究上,而事实上,随着多媒体技术的普及,多模态远非图像一种形式。课程标准提出多模态语篇这一概念,就是呼吁教师要融合多种模态,探索外语教学的新途径。

三、 优势分析

通过对多模态语篇的理论研究和语篇教学面临的现状分析,在文章中,笔者将从自身的教学实践出发,以三大主题语境为切入口——人与自我、人与社会、人与自然,根据其包含的主题群,深入挖掘音频、视频、文本、图示和混合等多种模态的语篇形式,并依托于常见的高考题型——听力、阅读、完形、七选五、语法填空、应用文、读后续写、概要写作的能力要求,让学生多维度接触不同的语篇形式,培养学生的语言能力、文化意识、思维品质和学习能力。(如图2所示)

四、 案例分析

(一)案例一:主题语境之人与自我

人与自我作为三大主题语境之一,涵盖范围广,主要包括学习与生活,做人与做事两大主题群。笔者结合西班牙的一部经典短片“Alike”进行这一主题语境的多模态语篇探索。“Alike”是一部来自西班牙的动画短片,全程没有一句台词,却凭着深刻的内涵斩获64项大奖。笔者首先以文本模态的形式,引导学生进行句型的复习,唤醒起其续写中常用到的句型记忆,再以视频和图示的混合模态,让学生一边看视频一边用复习过的句型描述故事中的场景,充分发挥学生的创造力,并高效地复习句型。

1. 文本模态,唤醒记忆

笔者整合了高二一年学生写过的八篇续写文章中翻译过的各种句型,让学生自己先归纳这些高考常用续写句型。虽然这一文本模态较为枯燥,但是背后架构的却是八篇曾经写过的文章,所以对这些句型的背景学生已经具备一定的感知和了解,通过这一系列的文本模态,结合学生写过的续写背景,学生能较快地回忆起这些常用的句型结构,为下面自创句型奠定了基础。

2. 混合模态,临摹成型

学生在已经储备上述20个句型后,通过观看短片“Alike”,构思每一帧动画中可以用到的句型,因为视频是无声默片,所以更加有利于学生构思。学生在观看过程中,大脑迅速回顾句型,找到对应的贴切的句型表达某一帧动画。因为这一任务具有一定难度,所以教师先给学生呈现三个案例,然后让学生反复观看视频,在视频和图片这两个混合模态的强烈刺激下,学生对句型的灵活运用又上了一个新的台阶。

下面呈现教师给出的三个案例:

Example 1:小男孩刚要飞向他的父亲,此时突然一只重重的书包把他拽到了地上。

The little boy was about to fly to his father when a heavy bag dragged him down to the ground.

be about to do...when表示“此时突然”

Example 2:父亲看起来似乎是一台行走着的机器。

It seemed as if the father were a walking machine.

It seemed as if虚拟语气

Example 3:忽略别人异样的眼光,父亲开始为他的儿子表演小提琴,脸上洋溢着灿烂的微笑。

Ignoring all the strange look from others, the father began to play the violin for his lovely son, with a glowing smile spreading on his face.

非谓语和独立主格结构

在呈现完三个案例后,学生反复观看视频,筛选恰当的图片,进行句型的构思和临摹。写完后小组进行讨论,互相欣赏和批改。令人欣喜的是,学生在创作过程中,不再局限于单一的句型,很多学生将多个句型进行混合使用,真正做到了“青出于蓝而胜于蓝”。

比起传统的句型复习,通过混合模态的句型创作之后,学生对句型的掌握进步明显。更重要的是学生不再局限于翻译这一层次的句型训练,视频和图片给了学生更多思考的空间,在考场的续写中,很多学生也能灵活运用所学句型,在不同的续写文本中,将句型用得游刃有余。

(二)案例二:主题语境之人与自然

课程标准中明确界定了人与自然主题语境包括自然生态、环境保护、灾害预防、宇宙探索四个主题群。人教版必修四教材中第一单元“A Student of African Wildlife”的阅读文本正是人与自然的经典语篇。于是笔者对此进行了多模态语篇的探索,将教材这一单一的文本模态升华为学生模仿黑猩猩FiFi的音频模态,大大激发学生的学习欲望和兴趣,并让学生深刻理解黑猩猩的遭遇和不幸,为后续文本中Jane Goodall的善举埋下伏笔。除了教材中的文本,笔者结合时事热点,将轰动一时的澳大利亚大火这一新闻报道进行多模态语篇的探索。以文本模态和图像模态两种语篇形式,结合语法填空这一高考题型对高三学生进行了一系列的高考复习强化。

1. 音频模态,身临其境

音频模态作为一种常见的语篇形式,通常用于训练学生的听力。学生通过听一段音频,填写单词、词组或句子进行听力训练。在选择音频模态的语篇时,可以是学生喜爱的歌曲、电影和电视剧节选,也可以来自学生自己的创作。相比网上下载的听力资料,学生自己创作的音频有着更大的语言魅力。

本单元的学习主要围绕伟大女性Jane Goodall和大猩猩的故事,在学习本单元之前,学生对Jane Goodall和非洲猩猩现状的了解甚微,于是笔者结合本单元的重点句型,编写了几个描写黑猩猩现状的句子,并邀请班上语音和语言表达能力较好的YZL同学进行朗读,然后插入课件中,学生在课堂中仿佛身临其境,对黑猩猩的现状产生了强烈的共鸣。相比网络下载的音频,自创音频学生的参与度更高,对主题的贴合度更紧,是音频模态的新形式。

2. 混合模态,巩固语法

文本模态和图片模态的混合也是学生十分熟悉的一种混合模态。在对人与自然这一主题语境探索时,笔者借助澳大利亚大火这一轰动一时的时事新闻,结合学生刚学的语法难点——定语从句和名词性从句这一语法现象,对高考语法填空这一热点题型进行文本模态的尝试。

结合学生感兴趣的时事,是让文本这一枯燥的模态生动起来的法宝。学生在一定的语境中掌握复杂的语法知识,巩固重点的词汇,可谓一箭双雕。这也正是多模态语篇创始人Kress & Van Leeuwen所提倡的视觉语法。

五、 成效分析