英语学科课程思政实践的策略研究

作者: 徐淑琼

摘 要:课程思政与思政课程是同向同行、协同发力,共同落实立德树人根本任务的教育教学组成部分。各学科都应当思考如何实现“守好一段渠、种好责任田”的思政育人命题。文章以英语阅读教学课《The five-star red flag flies high》为例,对新时代英语学科做好课程思政进行梳理和思考。

关键词:课程思政;创新思维;评价方法;专业发展

中图分类号:G633.41 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2022)26-0131-04

爱国主义是中华民族的民族心、民族魂,是中华民族最重要的精神财富,是中国人民和中华民族维护民族独立和民族尊严的强大精神动力。铸魂育人首先当铸民族魂,立德树人最终当树中国人。教师肩负着为党育人、为国育才的重大使命,中共中央 国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》指出:充分发挥课堂教学的主渠道作用。培养社会主义建设者和接班人,首先要培养学生的爱国情怀。……推动爱国主义教育进课堂、进教材、进头脑。通过英语学科课堂教学,以“用英语讲好中国故事”为手段培养学生爱国情怀与国际视野,具有特殊作用。一节英语阅读教学课《The five-star red flag flies high》,将英语听说读写能力训练与学生思政素质培育较好地结合,实现了英语学科课程思政功能。

一、 英语学科思政应注重选材

教材是课堂教学最重要的“素材”,也是学生课堂学习的聚焦点。素材选择得当,能使其本身就具有教育意义。教材是课程内容的“物化”载体,是培养目标、教学大纲和课程目标的具体化。如何将蕴含思政的元素或素材无缝地融入教材内容中,避免以“独立的专业知识+独立的思政元素”的方式进行教材建设,或以“独立的思政元素”插入课程中,这是教师进行教材选择和授课中应着重思考的问题。长期以来,教师备课或授课,关注重点往往是教材本身,重视学科的专业性,忽视学科的教育性,视育人功能为教学后自然而然产生的结果。在这样的背景下,要想扭转原先的教学思维,容易产生“独立的专业知识+独立的思政元素”的问题,类似于“贴膏药”般把“独立的思政元素”直接插入课堂教学中。从教学选材上进行设计,可在一定程度上避免这样的问题,将课程与思政有机融合在一起。

二、 英语学科思政应有思政思维

教材是有效解决课程思政“最先一公里”的转化和进入问题。课堂则是最终实现课程思政“最后一公里”的设计和达成问题。课程思政主要形式是“将思想政治教育元素,包括思想政治教育的理论知识、价值理念以及精神追求等融入各门课程中去,潜移默化地对学生的思想意识、行为举止产生影响”。如何把学科专业知识与思想政治融合是课程思政的难点之一,其中重要原因之一就在于教师的专业素养,专业素养的重点在于学科思维,学科思政应有思政思维。思政思维的核心是“为谁培养人、培养什么样的人和怎样培养人”,广大教师思考的重点是“怎样培养人”的问题,然而这三个问题是一个“一体化”思考,思考“怎样培养人”需要坚定“为谁培养人”和明确“培养什么样的人”这两个问题,这样“怎样培养人”才不会迷失方向,才能找到适合的路径。

摆在英语学科思政面前的首要问题是教师作为课程思政的发起者和执行者,需要明确自己“传道者”的身份,将“传道”置于“授业、解惑”之前,要讲好“政治”需要学好“政治”,切实完成教育的“最后一公里”的目标。本课教学从学生习以为常的周一升旗仪式说起,通过“Do the students at our school raise the national flag? Do we raise the national flag every Monday? Is the flag-raising ceremony is a proud tradition?”三个问题引出“升国旗”的话题,通过提出拓展性问题:How much do you know about the history of “the five-star red flag”?进而用英语课堂授课语言讲解五星红旗的由来,毛泽东主席升起了新中国第一面国旗等知识,不断向着“五星红旗我为你自豪”的生成性目标推进。

三、 学科思政的课堂思政功能应为“大隐”形态

“为谁培养人、培养什么样的人和怎样培养人”是人的培养的根本问题,是实现“为党育人、为国育才”重要使命的根本认知。通过深化课程目标、内容、结构、模式等方面的改革,把政治认同、国家意识、文化自信、人格养成等思想政治教育导向与各类课程固有的知识、技能传授有机融合,实现显性与隐性教育的有机结合,促进学生的自由全面发展,充分发挥教育教书育人的作用。这是一个宏观与微观相融合的过程,是一个“于细微处见精神”的过程。

不少教师在课程思政实践中容易急于呈现课堂思政功能,把“思政元素”当成课程思政全部或是主要。从教学内容安排上看,急于为设计贴上各种符号性标签;从环节设计上看,背离学科教学应有特点与规律,异变为“学科思政课”,把“生成性”知识当成“讲解性”知识来传授。学科课程思政的思路应为“盐溶于汤”形态,处处思政,然而却不感到它的存在,如同“小国寡民”思想所表达的哲理那样,逐步形成某种“自觉”。

本课教学过程仍以英语学科教学手段和形式为主,以学科教学手段呈现思政教育。引导孩子们带着“How long did the teachers and students keep the flag up? Why?”的问题阅读文本,划出关键词,完成以下句子:

They kept the flag up __________________.

Because the city was under __________________.

The Portuguese government asked her to __________________.

She replied __________________.

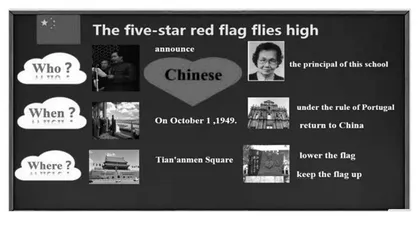

通过问题引领,引导孩子们观看课文动画视频,整体感知故事,找出新中国第一面五星红旗是在什么时间、地点,是谁升起的,明确本节课的学习主线,展开阅读教学。通过进一步的精读课文理解词义、用法,在下图教学环节之后,让学生根据提示复述故事的主要内容,让知识内化,并转化为语言输出。

__________________ 1949, when Chairman Mao Zedong __________________ the founding of the People's Republic of China in __________________ Square, this school was the __________________ in Macao to raise the national flag.

__________________ was the __________________(校长) of this school. She __________________ the national flag. The Portuguese government(政府) asked her to __________________ the flag. She replied(回答), “I'm __________________.”

Macao __________________ to China in 1999. On that day, Du once again raised the national flag at the ceremony.

立德树人是学科课程思政的重要内容,立什么德?树什么人?已有确定回答,难在如何发挥课堂主阵地功能,实现寓德于教的目的。事实上关于思政教育的若干道理,学生只有认知程度的不同,基本上并无认同上的不同,他们的问题在于认识不深刻、暂时做不到、时候还未到。教师在授课过程中通过擅长的学科手段,从认知角度上引发孩子深刻地认知、温情地说理、无痕地入心,实现寓德于课堂教学内容中,寓德于课堂教学手段中,寓德于课堂教学逻辑中,寓德于课堂教学情境中,实现“隐寓”的功能效果,则更易于学生吸收,避免因说教式而产生抵触。

四、 学科思政应坚持创新思维

学科课程思政是在“中国学生核心素养”提出;是在习近平总书记提出“坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”;是在正确认识世界和中国发展大势、正确认识中国特色和国际比较、正确认识时代责任和历史使命、正确认识远大抱负和脚踏实地的思想政治教育教育目标提出的历史背景下,显得愈发明确和重要。它和以往的“寓德于教”“学科渗透”有着程度和成效上的不同,是进一步思考并回答“为谁培养人、培养什么样的人和怎样培养人”这一教育命题,其目标的达成更需要教师具有创新精神,勇于打破业已约定俗成的教学“模式”,精于创立,以新思维创新思路,找到新方法,为实现受教育者自我教育而进行思考设计课堂教学,通过学科课堂教学使思想政治教育目标生成于孩子内心,达到内化于心的目标。

本课的教学创新之处在于既利用学科手段进行教学设计,体现学科特点,又体现“课程思政”要求。本质上还是一堂英语课,但又设计紧扣教育主题,把准学生问题,以小见大,设计别具匠心。围绕“五星红旗我为你自豪”设计了观看建党100周年大记事视频并设计“Work in Joint hand to build the Chinese Dream”环节,进一步推动课堂高潮节奏。学生们展示出自己的中国梦:“I hope Taiwan will return to the motherland as soon as possible, just like Hong Kong and Macao.”教师不失时机地引导孩子们一起唱“Take a bullet train to Taiwan”和“The five-star red flag flies high”,孩子们的情感不断被点燃,自豪地喊出:“I'm Chinese.”憧憬着“My Chinese dream”,每一刻的真情流露自然而动人。以情感为主线的创新设计“盘活”了课堂,实现了知识学习为育人目标服务的根本宗旨,使“教书”为了“育人”的指向性根据具体而明确。

五、 建立英语学科思政教学的评价方法

思政课程具有价值性与知识性的统一,课堂教学本身就具有相关的思政意义与内涵。但是作为思政课程学科之外的学科教学则在掌握应用思政教育方面存在一定的困难,这有教师自身素养的问题,也有相关体系不够健全的问题。其中突出的一个方面即为评价体系的建构。在课程价值观方面。所有学科的课程思政都应当注重评价问题,通过教学帮助学生解答思想、价值、情感方面的困惑,激发他们的家国情怀,激发为国家、为民族学习的内在动力,帮助他们在实现社会价值过程中不断明确自身价值和社会定位。在教师授课效度方面,如何对教师的课堂授课成效进行评价是需要认真研究的学科课程思政的重要命题。课堂教学是否紧扣育人方向?课堂教学是否密切针对学生思想动态,善于发现并通过课堂解决问题?课堂是否采用学生喜闻乐见的话语方式和教学方式进行教学?课堂情感生成是否合理合情?专业知识是否和思政元素有机融合?授课后的学生反馈与实践练习等这些维度都可以成为授课效度的衡量指标。本节课在作业设计鼓励孩子们写出“My Chinese dream”是对课堂教学有效延伸的方法之一,通过作业反馈亦可对教师授课效度进行评价。

六、 思政育人是学科专业发展的方向

“双减”政策对学科教学和教师具有重大影响,它既是一道“减法题”更是一道“加法题”。它迫使学科教师改变依靠数量求质量的做法,促使教师认真思考课堂教学提质增效的方法,促使教师认真反思教师专业发展的方向。尤其是中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》以来,明确坚持把立德树人教育成效作为根本标准,破除“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”的评价痼疾。对教学的评价和对教师的评价不再是分数、升学等传统指标,教师的学科专业发展方向只有不断聚焦到“育人”才是出路、才有出路。在学科专业发展上可从以下几个方面进行思考。