初中物理“电学”教学策略探究

作者: 叶鹏冲

摘要:电学是初中物理教学中的重难点,同时也是学生发展物理素养,培养物理能力的基础。电学部分的学习中,涵盖了许多理论和实验,所以需要学生充分掌握此部分知识,夯实基础,提升能力。为此,文章以沪科版初中物理为例,提出了“电学”教学的四个途径:打好电学基础,培养学习兴趣;构建知识体系,掌握理论概念;关注学习方法,突破重点难点;重视物理实验,发展能力素养。

关键词:初中物理;电学;教学策略

中图分类号:G632.4文献标识码:A文章编号:1673-8918(2022)30-0106-04

近几年来,电学部分在考卷中的占比越来越大,学生学习电学知识不仅是为了获取物理高分,同时也能够提高生活技能,具备基本的安全意识。在初中物理电学教学中,由于理论内容较为抽象,而且逻辑性又比较强,学生普遍存有畏学心理。因此,如何更好地教好电学成为初中物理教师教学的一大重任。

一、 打好电学基础,培养学习兴趣

(一)注重启蒙,打好电学基础

教师在教授物理知识时,首先要了解学生对物理的认识和看法,为学生打消对物理的错误认知,并用科学的方式介绍物理学科的性质以及学好物理需具备的要求,同时教师也可以将物理与其他学科建立关联,讲述生活中有趣的物理现象或实验,促使学生在学习中发现物理趣味,主动思考探寻物理奥秘。基于此,在学习电学知识的时候,教师要明确电学在我们生活中的重要作用,鼓励学生提高自信心,联系一些成功的科学贡献,促使学生尝试了解并学习电学知识。因此,基于初中阶段学生的心理特点,以及学生对物理学科的好奇心理。教师在教授时不仅要教授学生物理知识特点性质以及学习方法、物理学科同其他学科之间的不同、如何才能够更好地学习物理等,还要为学生设计一些能够调动学习兴趣,激发学生思考的物理实验。同时在实验教学中培养学生的观察能力,锻炼学生实验操作能力等实验技能,激发学生的问题意识,引导学生学会如何提出问题,并借助所学的物理新知进行分析和解释物理现象,表达自己的实验感受,鼓励学生之间交流探讨,从而培养学生物理探究素养,让学生在有效的实验操作下形成科学的学习态度,构建完善的物理知识体系。

(二)引导启发,保持严谨的学习态度

物理学科属于自然科学,它与数学学科一样,学习者要保持严谨的科学学习精神,但同时学科中有一些特定的规则或要求是需要遵循的。为此,教学中教师一方面要注重问题求解的条理性,又要引导学生拓宽思路,创新解题方法。

例如,在学习欧姆定律的应用时,教师首先带领学生一起回顾了有关此定律的探究过程和方法,重述滑动变阻器的作用,又整理了一遍欧姆定律的推导过程,依照定律内涵推导出不同连接电路下电压、电阻与电流之间的关系,最后教师准备相应的例题进行分析:

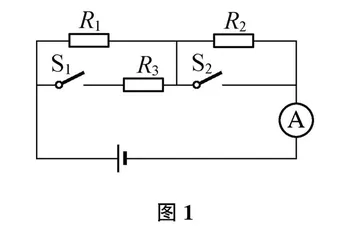

如图1所示,电源与电压保持不变的情况下,电阻R1=5Ω,电阻R2=15Ω。(1)如果将开关S1和S2都断开,那么此时电流表显示0.2A,求电路中的电压是多少?(2)如果将开关S1和S2都闭合,那么此时电流表显示0.9A,那么,这时候通过电阻R3的电流是多少?

此例题关系到电学计算,教师在教授时先引导学生思考求解思路,利用此例题来培养学生好的电学求解习惯。对该问题在求解时可分成三步:明确已知量—找出过渡量—解决未知量,通过上述步骤的分析最终求得答案。

结合上述例题,文章将电学部分的求解思路做出整理,即审题—画图—标记—挑选—变式—计算—检验—回答。通过审题依照文本描述画出电路图,在图中将各个元件标注好(名称、单位以及数值),选择符合题意的公式(变式公式),将已知数据代入到公式中,计算结果,最后进行检验,结果正确则依题意解答。只有保持严谨的学习态度,按照一定的顺序进行解答才能够化繁为简。

二、 构建知识体系,掌握理论概念

(一)明确物理概念

在物理教学中,由于很多知识都与生活有着密不可分的联系,学生便习惯用自己的生活经验理解和掌握理论概念,而基于感性认识所形成的概念未必符合物理真理。为此,教师对这些由生活因素影响所产生的概念在教学中要十分的重视,可以通过组织实践或提出思考问题,促使学生产生认知冲突,引导学生深度思考,最终形成科学概念。

例如,物理学习中教师向学生提出了一个问题,要求学生验证:电流流动过程是需消耗一定时间的,而这个时间同电源与用电器之间距离长短有直接关系。出现这种想法主要是由于在日常生活中,我们观察到水流动需要时间,同时机械运动也在消耗时间。它们都存在一些先后关系。那么,为了将这一问题顺利解决,教师可以组织学生观看演示实验。教师先拿出两个小灯泡使其串联在电路中,然后闭合开关,学生需观察这两个小灯泡点亮的先后顺序。再断开电路,学生也要观察这两个小灯泡灭掉的先后顺序。尽管教师在教学中着重讲授电流的流向是从电源的正极向负极。但是在演示实验完成后,学生发现串联的小灯泡同时被点亮和灭掉。这一过程非常快,发现不到它们之间存在先后顺序。然后,教师将两个灯泡互换位置,实验结果和第一次相同。由此也验证了教师在之前所提出的假设是错误的。由此实验教师还可以联想到生活中的路灯,当开关闭合,路灯同时被点亮。

例如,我们通常认为灯泡瓦数越大发出的光亮越大。就像100W的灯泡要比40W的亮。这是由于在实际生活中,为了提高屋内光亮,人们通常会购买大功率的灯泡。这时教师可组织学生进行小组科学实验:首先各个小组都配备了两个灯泡,一个100W,另一个40W。先将它们两个并联于220V的电路中,发现的确大功率的灯泡要更亮。接着将两个灯泡从并联转换成串联的方式,当闭合开关后,发现功率小的反而更亮了一些。经过此实验促使学生思考影响灯泡亮度的因素究竟是什么,同时也能够激发学生对电学知识的学习兴趣。

(二)避免物理问题数学化

在初中物理学习中,学生经常会在学习物理公式后,用数学的思想来求解物理问题。为此,教师应当教授学生正确处理有关物理学科理论概念同数学之间的关系问题。由于学生学习时常常受到思维定式的影响,他们习惯依照原有的思维模式思考问题,这也使得他们的思考具有明显的倾向性。如果思维定式在学习中起到积极作用,那么就能够帮助学生理解和构建物理知识体系。如果思维定式在学习中起到了消极作用,那么就会导致学生在学习物理概念时出现理解偏差。研究物理所用到的重要工具就是数学,借助数学工具能够求解很多物理问题。如果学生没有全面的考虑物理条件,就一味地应用数学知识求解物理问题,那么这就是思维定式的消极作用。这种只依靠数学角度而脱离物理情境,或颠倒物理与数学之间因果联系,就会导致学生最终得到错误结论。就像在教授欧姆定律以及推倒公式的时候,学生就极易受到思维定式的消极影响。

例如,以下说法中,从公式I=U/R能够推导到R=U/I的说法正确的是()

A. 导体中电阻R同导体两端电压U是正比关系

B. 导体中电阻R同导体所经过的电流I是反比关系

C. 在导体两端电压是0,导体此时的电阻也一定是0

D. 导体电阻R是导体自身性质,但是同导体两端电压U以及导体经过的电流I没有关系

学生在学习公式R=U/I的时候,会联想到之前的压强公式P=F/S。受此影响,学生自然而然想到从压强和压力大小为正比关系,和受力面积为反比关系,进而理解为导体电阻R和导体两端电压U是正比关系,和导体通过电流I是反比关系。但是由于导体电阻属于导体的固有性质,决定电阻阻值大小的是其长度、材料以及横截面积。在导体两端电压发生变化的时候,导体经过的电流也会发生正比例变化。但是电压同电流比值是不变的,比值是定值。也就是说电阻同电流电压没有关系,公式R=U/I能够求解电阻阻值,但不能够作为电阻定义公式。为此,上述问题的正确选项是D。

(三)注重理论规律的内涵与拓展

在实际教学中教师要重视理论概念以及物理规律的拓展和内涵。实际上每一个公式使用前都需满足某个条件,就如焦耳定律,电流经过导体所产生的热量和电流平方是正比关系,和此导体电阻成反比关系,与通电时间成正比关系。此公式为:Q=I2Rt。依照欧姆定律有I=U/R。两个公式进行推导就有:Q=U2/Rt与Q=UIt。这里需要明确焦耳定律的原始公式实际上是Q=I2Rt,当求解电路中的电热问题时,如果没说明限制条件的情况下,一定要注意导体和时间要相对应,同时公式内的单位也需统一。经欧姆定律所推导出的求解Q的公式方法,其使用时是需要有先提条件的,应用两个公式的前提就是一定要在纯电阻电路中使用,也就是电路中所产生的电能必须全部转化成内能,那么这个时候Q=W。但是如果在非纯电路中电能除了转化内能外,还转化了其他形式能,那么此时Q与W之间的关系就变成了Q

例如,某一个电动机线圈,其电阻是3Ω。已知当线圈两端电压是4V的时候,所经过的电流是0.9A,这时电动机能够正常工作。求解:当电动机正常工作3min时,消耗的电能是多少?此问题的求解方法一共有两种:

方法(1):W=UIt=4V×0.9A×3min×60=648J

方法(2):W=I2Rt=(0.9A)2×3Ω×3min×60=437.4J

两种方法求解的结果不一样,哪个解法才是对的呢?解法二求解的是电热,由于I2Rt是求解电热的基本适用公式,但是电动机的能量转化是由电能向内能与机械能转化,并非纯电阻电路。所以Q

三、 关注教学方法,突破重点难点

在讲解电路的时候,有关电路的构成、连接方式,依照实物画出电路图等都是学生学习中的难点。教师要注重教学方法,循序渐进引导学生。

例如,在基础知识学习中,教师要求学生根据实物画出电路图。这时教师要明确画图的要求:(1)规范统一:电路图的各元件符号;(2)重要元件不可缺;(3)电路状态与条件相吻合。为了保证电路图的美观,还需增加几点要求:(1)各个元件位置分布要均匀;(2)导线布局合理美观。如果电路图中相同元件有多个,需要标注出不同的名称从而做好区分。

识别电路是串联还是并联电路也是教学重点。串联电路的特点就是电流通路只有一条,而并联电路中存在电路线路的分支与汇合点,且整条电路的回路不只有一条。而电功率以及电热的学习是电学中的难点部分。由于此部分内容的公式以及理论概念都比较多,所以很多学生常常出现概念混淆问题。同时,学生也会在求解问题的时候,不确定究竟应该使用哪个概念。

例如,如题:“A、B两个灯泡的规格分别是‘4V,2W’与‘6V,3W’,假如通路上的电压并不能够将灯丝熔断。那么分析(1)如果两个灯泡在电路中是并联的关系,哪个灯泡发光更亮?(2)如果两个灯泡在电路中是串联关系,哪个灯泡发光更亮?”

分析:影响灯泡亮度的因素在于灯泡在通电情况下所消耗的电功率,亮度越大证明消耗电功率越大。而此题求解中的难点是分析P与电阻R之间的关系,可以依照公式P=I2R进而推导出P与R之间成正比,但是从P=U2/R中又能够得到P与R成反比。那么究竟应该使用哪个公式?根据题意可知,在串联的时候,电路中的电流恒定不变,这时候使用公式P=I2R。在并联的时候,由于电压在各个支路上是相等的,所以应当用公式P=U2/R。

解:可先求出两个灯泡的电阻

RA=U2额A/PA=(4V)2/2W=8Ω

RB=U2额B/PB=(6V)2/3W=12Ω

当A、B两灯并联的时候,电压相等。即UA=UB=U,则有:

PA=U2/RAPB=U2/RB

因为RAPB,A灯更亮些。

当A、B两灯串联的时候,电流相等,即IA=IB=I,则有:

PA=I2RAPB=I2RB

因为RA

四、 重视物理实验,发展物理素养

(一)利用物理实验调动学生学习兴趣

在电学部分的学习中,教师可利用物理实验来帮助学生提升对物理概念和规律的把握,通过物理实验激发学生的学习兴趣。

例如,学生对通电导线周围存在磁场有疑惑。为此,教师组织学生通过实验来还原电磁效应的发现过程,进而调动了学生的学习兴趣。

实践证明,在实验学习中,学生的观察能力、思考分析能力以及物理思维等都会得到有效的锻炼,这有助于提升学生的物理实验素养。而且为了能够确保实验效果更加明显,教师在实验中要求学生把导线替换成多股铜丝,铜导线要与小磁针保持平行,当电流方向发生变化后,磁针的转向也与之前相反。而这一现象的出现使得学生非常激动和兴奋,这促使学生产生了深入探索的兴趣。在实验操作后,课堂氛围也变得活跃起来,学生对抽象的磁现象理解程度也有所加深。同样在学习发动机与电动机原理的时候,教师也可以组织学生以实验探究的方式完成原理学习。这样不但可以加深学生对理论知识的学习记忆,还能够提高学生的物理综合素养。

(二)丰富物理实验形式,促进学生理解物理规律

初中物理教学尤其是电学部分要求学生要具备一定的观察能力,同时很多理论知识的学习都是在实验的基础上进行探究验证。因此,借助实验来理解物理规律,掌握必要的物理要素也是学好电学部分的有效途径。

例如,在研究串联电路中电流的特点时,很多学生都提出电路中的电流大小不相等,接近电源位置的电流一定最大,当电流通过多个电器后,其数值也会减小。对此,教师可组织学生进行物理实验从而探究上述说法是否正确,进而建立串联电路电流处处相等的正确观点。

教师首先将学生划分成小组,每个小组都连接成如图2所示的电路线路。

学生需要使用电流表将电路中的a/b/c三处的电流值测出来,接着将灯泡的位置以及电源的正负极交换,再次重复实验测量电流值,通过反复的实验归总出不同情况下a/b/c三处的电流值。结果发现,串联电路上,电流处处都相等。经过此次实验过程,学生对串联电路的电流特点有了明确的认识,并且也有效地提升了学生的物理实验操作技能,对如何正确使用电流表测量电路中的电流值以及怎样读取电流表,检查电路连接是否正确等方面都得到了充分的锻炼。同样,在并联电路的学习中,对电路上的各处电压之间的关系,教师也可以先让学生说出自己的想法,在引发学生认知冲突的前提下,组织学生进行物理实验探究,通过多项数据的汇总和对比,进而得出并联电路各个支路电压相等,从而促使学生更好地掌握物理理论规律,强化学生物理核心素养。

五、 结语

初中物理学科是一门以实验为主的自然科学,学生在学习电学的时候,教师首先要打消学生对电的错误认知,梳理学生科学的观念,引导学生通过探索和实践感受电学理论,避免学生出现知识混淆的问题,同时通过实验教学帮助学生,提高对理论知识的理解与深化。

参考文献:

[1]方红.初中电学教学的探究经验[J].物理教学,2017,39(10):38-39.

[2]张正严,张雪林,唐欣,等.我国初中物理“学生实验”变化研究[J].教学与管理,2021(18):86-89.

作者简介:叶鹏冲(1968~),男,汉族,福建漳州人,福建省平和县大溪中学,研究方向:初中物理。