基于体育中考项目的初中生短跑专项练习方法探究

作者: 袁兆彬

摘要:研究近几年体质监测的数据,反映出如今学生的身体素质水平呈逐年下滑的趋势。另外,初中生还面临体育中考,且体育中考分数占比将要增大,因此针对中考体育项目需要探究相应科学有效的教学练习方式,才有利于学生体质的增强以及运动能力素养的提高。文章以南京市中考体育项目选项之一的短跑的生理及技术分析为基点,对有利于提高短跑实践课教学质量的专项及体能练习方法进行探讨和分析。

关键词:中学生;短跑;专项练习;体能

中图分类号:G633.96文献标识码:A文章编号:1673-8918(2022)30-0114-05

一、 引言

新时代学校体育的概念从国家层面进行阐述,归结为16个字,即“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。另外,核心理念确定了体育学科的核心素养,包含三个纬度:“运动能力、健康行为、体育品德”。现如今青少年的体质健康现状已是热点问题,切实有效的提高体育与健康实践课的教学质量是重中之重。

近年来,随着《国家学生体质健康标准》(2014)、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(2007)和《“健康中国2030”规划纲要》(2016)等纲领性文件的颁布,青少年学生体质健康备受国家及相关教育部门关注,尤其是学校体育和体育中考更成为政府、学校、家长及社会共同关注的焦点。中学生正处于生长发育的关键期,初三下半学期时需要参加体育中考,评定体育综合素质,教育部也指出将要逐渐提高体育中考分数。就近年我国学生体质健康调研结果数据显示,学生体质水平有一定的提升,但学生体质总体状况仍不乐观,其中最为突出的问题是学生的身体素质仍然处于较低水平,超重、肥胖等的检出率不断上升。

初中阶段学校体育十分重视学生体能的发展,但基层学校体育教学中也存在练习手段枯燥单一,学生对体能练习缺乏兴趣,进行体能锻炼不自觉、积极性不高等现象。同时,在教学实践中也发现,多数学生由于身体素质不足,导致形成错误的动作模式,如发力不流畅或代偿现象,既不利于掌握正确的运动技能,也不利于体育中考成绩的提高。现今课堂中的体能练习若负荷太小,则起不到效果,对提高运动成绩作用不明显;如若负荷过大,又常常会造成肌肉酸痛或运动损伤,影响运动成绩的同时还会对学生身体和心理造成极为不利的影响。所以若想提高运动成绩要考虑多方面因素,既不可违背身体正常生长发育,也不可以过分强调成绩而忽略项目动作准确性。因此,基于初中学生年龄阶段力量训练的生理机制,针对体育项目之一的短跑的技术特点及要求,为能够更有效地促进学生体能素质的发展与提高,探究采用弹力带抗阻练习、功能性体能训练及快速伸缩复合训练中的一些手段,既改善平常枯燥的课堂内容,培养学生练习兴趣,也利于改善学生错误动作模式,在保证促进身体正常生长发育的基础上,达到增强身体素质的同时提高体育中考成绩的目的,谋求基层学校体育教学中短跑训练方法的新突破。

二、 中考体育项目生理及技术分析

50米短跑属于周期性快速力量型运动项目,技术分为起跑、加速跑、途中跑及冲刺跑四个环节。短跑项目要求掌握运用合理的技术动作发挥出人体尤其是下肢的快速力量,从而实现机体快速位移。近年来对田径研究不断深化,其中有关短跑项目的生物力学研究尤为热点,许多专家学者探究认为支撑摆动技术与专项力量对短跑运动能力的提高有明显的帮助。基于整体运动学角度分析,短跑的提高关键在于步频及步幅,就中学生的生理特点而言,该年龄段的学生还处于步长和步频可塑性很强的阶段,课堂教学中应该尽量做到两者齐头并进,协调提高整体水平。基于肢体运动学角度分析,影响短跑能力提高的因素有许多,其中下肢髋部等关节力量是关键,人体在短跑中实现快速位移主要依托于前摆和后蹬提供动力,而前摆即是以髋关节为轴两腿快速地交替“剪绞”动作,以髋带动膝关节,膝关节起到固定支撑的作用,踝关节则是起到缓冲和支撑。后蹬则是在前摆之后积极地下压蹬地,充分伸展发力。所以在发展中学生的短跑专项能力时,要重点关注学生下肢尤其是髋关节的专项力量练习。其实发展中学生短跑运动能力与成绩的核心就是如何有效地发展体能中的快速力量素质,并且通过专项练习同时达到改善和优化短跑技术的效果,促使学生专项运动能力的提高。

由此可见,中学阶段的短跑教学不仅要以起跑、加速跑、途中跑及冲刺跑四个环节的技术教学为主,更需要配合提高核心力量、下肢快速力量的专项练习,以此优化技术增强专项体能,从而发展学生的短跑速度成绩。

三、 专项力量的定义

所谓专项力量其定义就是根据项目的不同需求,在时间和空间特征上吻合竞技比赛所需的力量素质。就以短跑项目而言,可以看作人体在进行摆臂、蹬摆等专项技术动作中所需要参与的主要肌肉力量。针对专项力量的训练则要求不仅要考虑力学及生物学的角度方面符合专项所需,更要紧密结合专项运动特征。相关研究表明:专项力量训练要做到怎么比怎么练,制定计划要与比赛实际相结合,综合运动强度、供能方式、神经肌肉调节类型等。也有研究指出:速度、力量及专项技术是取得优异短跑成绩的关键,短跑项目对专项力量的要求是将力量作用到专项速度、专项力量及专项技术中。此外在运动负荷与神经协调等方面都要尽可能贴近专项,只有这样才能满足短跑专项力量概念。

综上所述,专项力量素质是提升短跑项目成绩的关键之一,进行专项力量练习计划制定时要遵循与专项特征要求紧密结合的原则,做到实效性以及经济性,主要是增进神经-肌肉的强度,以及着重于发展速度力量。

四、 体能训练方法建议

现代体能素质训练的理念不断进步发展,体能训练方法越来越趋于科学化和多元化,目前学校体育课堂中的体能练习手段相对单一,以负重抗阻练习或是重复性练习居多,不够丰富多变,中学体育课堂中可以适当结合科学的体能训练方法,丰富课堂的同时也更加利于学生专项力量或其他素质的提高,形成对体能练习的兴趣。下文将主要选取适合被运用于中学生体育课堂的弹力带抗阻训练、功能性体能训练、快速伸缩复合训练三种体能训练方法进行简单探究分析。

(一)弹力带抗阻训练

弹力带抗阻训练最早应用于运动康复领域,后主要由于其利用不同磅数的弹力带对人体造成的阻力曲线十分吻合一些专项运动中肌肉的发力曲线,并且弹力带的优势也在于其可让人体完成多关节肌群协同抗阻的练习,贴近专项运动的实际发力方式。

弹力带抗阻训练近年被广泛运用于运动训练及大众健身等领域,已有研究证明其对人体各关节的稳定性和各肌群快速力量的提高十分有效,其渐进式的阻力能够最大限度地避免传统抗阻训练可能带来的运动损伤。该抗阻练习模式能够较好结合力量-速度、力量-幅度、速度-幅度,也能够更好地增强动作控制水平,从而改进技术、提高运动能力,并进一步提高运动成绩。因为弹力带自身作为抗阻练习的器械所具备的无固定轨迹运动的特殊性,研究表明该练习模式从肌群发力的方向和速度上、运动幅度等更贴合短跑技术的专项特征,该训练方法主要是通过克服自身体重和非负重训练的多关节肌群综合参与来提高练习动作的加速度,能够提高肌肉群在机体快速跑中的做功能力,与此同时练习能够改善人体的神经中枢系统,从而使专项技术和力量得到支配和调节,使训练效率得到显著提高。

(二)功能性体能训练

功能性体能练习对提高身体素质,改善错误动作模式,完善机体协调及肌肉对称发展有很大的作用,与此同时通过FMS筛查检验出身体薄弱素质,依据训练结果制定针对性矫正训练方案,有效的规避运动时由于某种原因造成的机体损伤,与此同时还能增强学生运动信心,激发学习兴趣。针对初中生练习阶段而言,根据阶段性的体能综合评估,对短跑项目专项体能有待提高的学生,可以采用FMS的七个动作对薄弱学生进行筛查,检测其动作模式的缺陷和欠缺的体能素质,以此为根据进行具有针对性的体能练习处方设计。

(三)快速伸缩复合训练

针对50米项目需要更好地发展学生的快速力量和反应力量,结合近年来体能训练的研究及初中生的身体发育期特点,建议课堂教学中采用快速伸缩复合训练。快速伸缩复合训练模式强调连续和快速收缩肌肉,是速度与力量的结合,该动作模式的意义即通过充分整合牵张反射效应带来的能量和肌腱中的弹性势能,然后快速释放以此增大肌肉的输出效能。一方面,该动作模式的意义是能够显著地提高快速力量和反应力量能力;另一方面,该训练模式可通过结合沙袋、跳箱及药球等器材,使练习更加具有趣味性,相比常规的力量训练例如俯卧撑及负重哑铃练习等更加能够提高初中学生的练习热情,激发运动兴趣。

五、 短跑专项辅助性练习

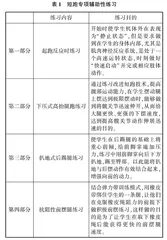

针对中考短跑项目的辅助性练习需要遵循整体性和分化性原则,主要是指更加关注对训练中各要素的统筹与优化,重视技术和体能的协调发展。而分化性是指与专项结合得更加紧密,指向性更加明确,训练目的更加细化,针对中考项目短跑的课堂教学结合科学的体能训练模式,设计以下4个部分的专项辅助性练习及1个课堂教学建议(见表1):

建议在短跑课堂教学中结合组织多种游戏与竞赛,田径运动本身就需要具有更高、更快、更强的拼搏精神,短跑项目的教学需要结合多种丰富的游戏与竞赛活动,达到以赛促学、以赛促练的效果,也贴近项目的本身特点,做到“教会、勤练、常赛”。

(一)起跑反应时练习分析

由于50米短跑其耗时短的项目特点,起跑反应速度的快慢直接影响成绩,因此,中学生的课堂中应加强对起跑速度的训练。短跑的反应速度包括“反应时”与“运动时”,起跑的反应时不作为反应延续的时间,它与反应过程是两个性质截然不同的概念,它是引起运动者肢体开始有反应、开始做动作时所需要的时间,即从机体受到刺激到机体做出反应的一个过程。

短跑的起跑口令分为“预备口令”和“执行口令”两个前后衔接的过程,当学生从听到“预备口令”信号后,到他在行动上做出应答动作的这一个时间段,我们称之为“潜伏期”。在这个反应时间段内的停顿时间长短都处于反应心理过程的正常范围内,并且在这个反应心理过程中起着非常重要的作用。在这个时间段内,需要学生能做到机体外在表现为“静止状态”,但是在他的身体内部,尤其是神经等组织上,则是处于一个高速运转状态,时刻做好“启动”的准备并完成相应肢体动作。辅助性练习可选择多信号起跑、固定信号起跑重复练习,结合快速伸缩复合训练模式,可进行跳箱、跳深练习,以此提高下肢的反应力量,减少在启动的反应时间提高速度,解决中学生起跑反应迟钝、加速慢的问题。

(二)下压式高抬腿跑练习分析

高抬腿练习是课堂及训练中普遍运用的一种练习方式,对短跑项目的提高十分具有实效性。下压式高抬腿练习目的是为提高学生的髋部运动能力。影响跑速的关键是步频与步长,从肢体运动学角度分析,步长步频受髋部的运动能力影响较大。当人体处于跑动的动态过程中,他们力量的来源主要是腰腹部肌肉发力,促使髋关节围绕人体的纵轴做前后转动,由最开始的“屈位”状态开始,到后面的“伸位”状态,最后再到整个身体以支撑脚支撑,身体重心垂直于地面状态。在这个过程中,支撑腿一侧的髋关节积极前伸能给予地面更大的作用力,此时,支撑腿通过弯曲缓冲地面给予的反作用力。一方面,摆动腿一侧髋关节前伸,能使人体的两条腿呈“剪刀状”,有利于人体在跑动中维持步频;另一方面,摆动腿一侧髋关节积极前伸,使得支撑腿在着地后处于一个低支撑的位置,即在这个过程中人体的身体重心保持更低。由此可见,人体的髋关节积极前伸能形成一个低支撑、低重心的状态,更有利于人体向前的发力。通过下压式高抬腿练习不仅能够加大腿部前摆的幅度和跑动步长,还可以提高跑的频率,从而使人体在跑动中处于一个高步频、大步幅、整个动作连贯一致的状态。

(三)扒地式后踢腿跑练习分析

扒地式后踢腿练习在短跑过程中,支撑腿和摆动腿轮流交换进行后摆-支撑-前摆的交替练习,在充分后摆的基础上呈“剪刀状”,能够加速腿部的摆动,提供向前的冲力。扒地式后踢腿是在后踢腿的基础上将重心前倾,给前脚掌施加压力,用前脚掌向后下方扒地,踢至臀部,这样能将扒地和后摆动作有效结合起来。第一,短跑过程中摆动腿积极后摆结束后,紧接着由大腿带动小腿积极向前迈出,给予人体一个更大的向前动力,同时摆动腿后摆幅度增大后,小腿的折叠程度变得更小,使得人体的运动轨迹逐渐形成一条直线。第二,若要获得一个向前的动力,需要遵循“欲前先后”的道理,即充分的后摆是摆动腿积极前摆的前提。短跑成绩的决定因素主要取决于下肢,尤其是大腿的积极前摆、小腿支撑以及脚踝的在前摆下压过程中的“屈位”和小腿后摆过程中的“伸展”。因此,采取扒地式后踢腿练习可以改进短跑扒地发力的效果,有效结合扒地和后摆技术。