重知识联通促整体建构

作者: 叶满秀

摘要:整体性、结构性是“图形与几何”领域的知识的特征。教材内容的编排方式为整体建构的教学提供了基础。我们要充分把握数学知识的联系,领悟知识的结构化,找准“结构”的结点,顺应几何学特点,努力创建以已有经验为抓手、以数学本质为核心、以数学思想为导向、以整体建构为目标的学习过程,如此才能让学生的知识结构和认知结构共长,促进学生整体构建知识。

关键词:经验;本质;思想;系统

中图分类号:G623.5文献标识码:A文章编号:1673-8918(2022)32-0084-04

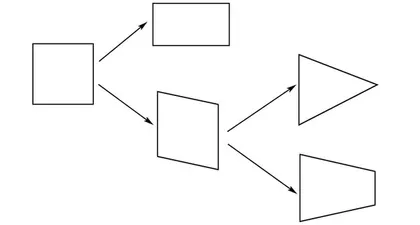

小学数学“图形与几何”领域的知识具有很强的逻辑性,北师大版的小学数学教材内容虽然做了系统设计,但螺旋上升的编排方式,使知识间的关系相对隐性。许多知识相对零散、孤立,再加上学期的转化,前后相隔时间长,学生获得的认知常常呈碎片化状态。要突破这一弊端,教师需从结构化的视角设计教学、实施教学,通过链接学生已有的活动经验,帮助学生沟通知识间的内在联系,找到知识间内在的结构,将数学知识连成知识链、形成知识网,指导学生整体性建构。文章以“图形与几何”领域的教学为例提出相应策略,通过链接经验,实现经验对接;把握数学本质,形成认知、方法的结构化;彰显数学思想,达成核心目标;瞻前顾后找关联,实现整体建构。

一、 链接经验,抓住“根”

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:“数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上。”“图形与几何”这一领域知识是一个系统工程,教师要将学生记忆中的各种体验调入“前台”,从学生的认知发展水平出发,弄清“学生站在哪里”,做到以学定教,为学生架起新旧经验对接的桥梁,促进学生对有关知识的理解和掌握。

如在教学“面积”时,教师巧妙借助学生已有的经验,帮助学生实现新旧经验的对接。首先,通过“看一看,比一比”的活动,引导学生结合生活中的实例获得感性认识,抽象出面积的概念。接着以辅助性问题“比长短,你会吗?”,激活学生测量长度的经验与对测量要素的认识。这时提出核心问题“比一比,究竟哪个图形的面积大?”,引发学生进一步探索比较面积大小的欲望,探究后发现“把图形进行分割,面积之和与原来的面积不变”,从而感悟到对面积的计量,与长度计量一样,需要确定一个标准并用这个标准去测量。接着进一步探讨“为什么不用不规则图形作面积单位”这一问题,由此学生逐步认识、理解面积单位,同时也加深了对面积这一概念的理解。进而借助“面积尺”进行测量,感悟面积的大小属性。

这一教学过程,教师注重调动学生的已有经验,站在度量的视角引领学生深入探究学习,强化度量的意识与方法。面积的属性已悄悄驻在了学生的心间。学生在原有学习经验成果与所学知识融会贯通的基础上,经历再创造学习新知的完整过程,融汇与贯通,学得自然、轻松、有效,对面积知识的整体认识便是水到渠成,促进已有经验的结构化。

又如,笔者在教学《公顷再认识》时,先让一位学生说说看到课题“公顷的再认识”,你想学些什么知识?“1公顷该有多大呀?”“学习公顷有什么作用?”“公顷和平方米之间到底有什么样的微妙关系呢?”……学生基于已有的经验,问题悄然生成。进而围绕着“1公顷有多大?”这个核心问题展开,通过与旧知的多次链接,实现对知识结构、方法结构的体验。

链接1:与已有长度单位的经验对接

师:我们来研究面积单位,首先回顾长度单位,谁来说说我们都学过了哪些长度单位?

生:毫米、厘米、分米、米、千米。

师:它们之间的关系是怎样的呢?

生:相邻两个单位之间的进率都是10,比如1cm=10mm、1dm=10cm、1m=10dm、1km=1000m。

师:千米与米的跨度好大呀,米的下一个长度单位可能是谁呀?想不想创造一个?

十米、百米就这样产生了……

教学中借此一“创造”,米和千米之间的桥梁就有了,解决了学生长久以来的疑惑:米和千米是相邻的两个单位?切实理解“每相邻两个长度单位之间的进率是10”,为公顷的学习做好铺垫。

链接2:与已有面积单位的经验对接

师:说一说什么是1平方厘米?它有多大?

生:1平方厘米的面积,就是边长为1厘米的正方形的面积。像我的手指甲盖那么大。

师:能用手势比画比画吗?

师:与平方厘米相邻的下一个面积单位是什么?(平方分米)……

一石激起千层浪,平方十米、平方百米应运而生,打通了平方米和公顷的隔断墙。1公顷的表象究竟又该怎样才能建立呢?引导学生自己先进行推算:我们都知道学校一间教室地面的面积大约是50m2,100m2大约是两间普通教室的地面面积,也就是1平方十米。学生环顾教室四围,1平方十米便得以直观感受。“1平方百米里包含有多少个1平方十米呢?我们接着进一步推算,学校篮球场的长为28m,宽为15m它的面积为420m2。究竟需要多少个这样的篮球场,它们的面积之和才是1公顷?”接着请学生闭上眼,边推算边想象,借助已有知识储备和活动经验1公顷便有了参照。从而得出:“25个篮球场连接成一排,面积大约就是1公顷”,在不知不觉中就帮助学生建立起了1公顷的表象。小学数学课堂不一定要往深处钻,但教学时,如果能跳出数学教数学,跳出课堂看整个课堂,同时又将这些零碎散落的知识融入原有的逻辑体系,便结成了新的认知结构,并且素养也得到了培育,真可谓是一举两得。

我们都知道:每一位学生都是有经验的,但学生的经验并不会自由、自如地在课堂中“生长”,它需要教师有意识地去撷取、唤醒,并为我们利用。所以我们要善于唤醒学生已有的经验,让学生经历知识的产生、形成、发展,进而积累活动经验,才能利于学生理解数学知识,更有助于学生构建良好的认知结构。

二、 把握本质,把住“脉”

《义务教育数学课程标准(2011年版)》在“实施建议”中提出:“对数学知识的教学,要注重知识的生长点与延伸点,把每堂课教学的知识置于整体知识的结构和体系,处理好局部知识和整体知识的关系,引导学生感受数学的整体性。”“图形与几何”领域的教学,教师如果没有整体把握整个知识体系,就不利于学生形成认知、方法的结构化。所以,我们要考虑教学的连续性,以长程视野、整体关联、方法通融的理念,引导学生构建一个个纵横联通的知识网络。让每位学生能够理解知识的前后联系,并经历数学的发生、发展过程,使数学知识变得脉络清晰,简单明了。只有这样才能把握数学本质,使数学知识形成系统,促进学生整体建构。

在教学四年级“角的度量”这一知识时,首先通过复习,唤醒测量意识:

学生已具有测量的经验,要知道线段的长度,可用单位长度去测量;要得到图形的面积,须用单位面积去测量。基于度量大体系思考探究新问题:角的大小如何得到?自然想到要构建单位角。教师注重把学生度量的学习经验予以提炼与迁移,多一些“系统”眼光,多一些整体考虑,让学生充分体会到隐藏在知识背后的数学思想与数学方法,打造一堂有结构的课,并用这种结构去促进新的知识的迁移与学习。

接着,聚焦核心问题“单位角”,缘于大单位的不适用,产生了认知冲突,生发出新需求——1度角的单位。学生在对度量单位的学习和认识过程中,必须经历从非标准单位到标准单位的过渡,认识角度量的单位,体会单位的重要作用,并在各项活动中初步感受度量单位的特性;然后从离散的单位聚集到连续的单位。其中就隐含着用量角器量角的道理,学生便在不知不觉中明白:尽管量角器量角的方法各有不同,但量角的基本原理与用尺子测量的探索高度相关。

我们不能只教量角的知识和技能,而忽略了方法和思想的提升。必须要渗透度量意识,让学生明白,追本溯源,直击度量本质。于是出示两张测量长度的图,提出:为什么这两种方法都可以测量出长度?接着留给学生思考的时间。根据已学过的知识,学生知道了测量长度既可以从0开始,也可以从其他刻度开始,这一内容是学习角的度量的衔接点。再进一步引导学生迁移思考:角的度量也是这样吗?试一试!将长度、角的度量等有机地联系在一起,为新的学习提供了“固定点”。这样既突破了教学难点,又完善了学生的认知结构:度量的本质是相同的,都是看测量对象里包含有多少个计量单位。

虽然本节课学习的是角的度量,却将本课定位于整个知识领域,用联系的眼光看数学、教数学。通过对测量的问题进行整合,从知识的本源去把握度量的道理,学生才能更准确地掌握量角的技巧,从而了解计量单位知识的来龙去脉,本质并没有发生改变,而是在原有的经验上,再次丰富度量的内涵。这样的立意,就是引领学生站在高处,产生整体感。

三、 彰显思想,守住“魂”

张奠宙院士指出:“掌握数学思想方法,认识客观世界的变化规律,并用于认识世界和改造世界,才是数学的真谛。”因此,数学知识的深入学习,要重视思想方法的训练,让学生学会思维,领悟数学思考。而数学的灵魂是数学思想,小学数学学习中蕴含了极其丰富的数学思想,它以或暗或明的方式贯穿在整个数学教材中,数学知识和方法在更高层次上的抽象与概括即为数学思想。数学思想始终不是游离于数学知识之外,而是蕴含在数学知识系统之中,蕴含在数学知识的形成、发展和应用过程。因此,教学要从整体统一的观点出发,引领学生在解决问题中感悟数学思想,在思想体验中审视整体知识结构的发生、发展,构建稳固的认知结构。

五年级“多边形的面积”具体安排是从平行四边形的面积到三角形的面积,最后学习梯形的面积。教材通过多个课时渗透“从新的知识到旧知”的转化方法,感悟数学思想,也就是“图形测量”这一内容的暗线目标,即教学的核心目标。纵观整个知识体系,表现出了对学生合情推理能力的持续关注,整个单元中都引导学生经历:引发猜想—举例验证—归纳建模—实践应用。教学中应该尝试从传授知识本身到思维能力提升的关注点转换,除了落实知识技能目标之外,更重要的是让学生经历猜想、验证、比较、归纳的探究过程,能逐步掌握从特殊到一般的合情推理方法,从而为后续学习能力的提升打下基础。

由此,笔者以转化思想为单元核心设计相应的核心问题:

1. 平行四边形如何转化为长方形,三角形、梯形又怎样转化为平行四边形?不规则图形又怎样转化为规则图形呢?

2. 转后的图形和原图形之间有什么关系?你能根据这些关系推导出它的面积计算方法吗?

笔者在教学“平行四边形的面积”时,围绕核心问题,从探究转化前面积的图形和转化后的目标图形之间的特征差异,到“怎么转化”,以及依据转化前后图形之间的关系推导面积计算方法的推理思维过程,长方形的等积变换顺利完成,转化的数学思想得以渗透,把握住这个承上启下的拐角。后续研究三角形的面积、梯形的面积与不规则图形的面积,就以结构类似的核心问题引领学生迁移运用转化思想自主探究学习,以结构化问题促进学生的知识、方法和思维结构化地生长。其中“三角形面积”的教学更加侧重于转化方式的改变,从“等积变换”到“倍积变换”中开阔学生的转化视野,形成更多解决问题的策略;“梯形面积”这一内容便放手让学生自己去尝试,进行各种各样的开放性探究。

这一单元内容的教学,从单元教材体系出发,由原来的单纯点状教学到结构化的教学,抓住了学生认知中的困惑,学生在充分的观察、比较、迁移和拓展等数学活动中,数学的视野得到了拓宽,从而达到了用数学的眼光观察,用数学的思维分析,用数学的语言表达,进而形成和发展了数学核心素养。

四、 重构系统,涵养“神”

教学的主要任务是让学生在联系的过程中探寻知识之间的内在联系与蕴含的哲学思想,感受知识元素的关联、知识结构的关联,思想关联,解决方法的关联。因此,开展“图形与几何”教学实践,需要有长远的眼光,以一节课规划一个单元,一学习主题疏通学习的关卡,把重点放在探寻数学结构关联。教师自主进行知识间的链接,关注数学学习过程的核心知识,帮助学生构建知识网络,让学生重构系统,从而实现整个教育结构的整体通达。