浅析初中历史课程资源的开发与探索的策略

作者: 谈光云

作者简介:谈光云(1970~),女,汉族,河南信阳人,深圳市龙华区振能学校,研究方向:校本课程的开发和利用。

摘 要:《身边的历史》校本课程,是依托学校设计开发新的课程,以学校和教师为主体,开发旨在发展学生个性特长的、多样的、可供学生选择的课程。其既是对部编历史教材的补充和拓展,又增加了地方历史的新元素。

关键词:校本课程;魅力家乡;核心素养;立德树人

中图分类号:G633.51 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2022)42-0125-04

一、 课程思想

校本课程主要分为两类:一是使国家课程和地方课程校本化、个性化,即学校和教师通过选择、改编、整合、补充、拓展等方式,对国家课程和地方课程进行再加工、再创造,使之更符合学生、学校的特点和需要;二是学校设计开发新的课程,即学校在对该校学生的需求进行科学的评估,并充分考虑当地社区和学校课程资源的基础上,以学校和教师为主体,开发旨在发展学生个性特长的、多样的、可供学生选择的课程。《身边的历史》校本课程是上述类型的结合,既是对部编历史教材的补充和拓展,又增加了地方历史的新元素。

(一)课程依据

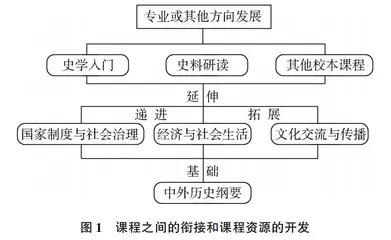

2017年8月,教育部制定并颁布了《普通高中历史课程标准》,其在内容结构上强调了初高中历史课程的衔接和课程资源的开发,课程之间具有关联性、层次性和渐进性。(图1)

2022年4月21日,教育部颁布了《义务教育历史课程标准(2022年版)》,在课程资源开发与利用方面的要求是:历史课程资源是指有利于历史课程目标实现、服务于历史课程的一切可利用的物质和非物质资源的总和。历史课程资源的种类是多样化的,既包括物质的,也包括人力的;既包括校内的,也包括校外的;既包括传统的纸质资料,也包括现代的网络资源等。在历史课程的实施中,教师要强化历史课程资源意识,合理开发与有效利用各种课程资源,要重视资源开发的政治导向和保护知识产权,并根据各地的实际情况选择可利用的课程资源。

根据上述要求,结合初中历史学科特点,组成校本课程开发小组,拓宽开发课程资源新途径,创造性地使用课程资源。

(二)课程性质

校本课程是“以学校为本”“以学校为基础”,《身边的历史》校本课程是义务教育历史课程的补充和延伸,是国家课程的校本化实施,充分挖掘课程资源的功能,优化教学效果,提高教学质量,更好地实现课程目标。该课程依托于学校,立足于地方,是义务教育阶段学生的选修课程。该课程主要具有以下特性:

1. 思想性

坚持立德树人,帮助学生学会运用唯物史观阐释历史的发展与变化,通过校本课程的实践,认同中华民族的优秀文化传统,增强爱国主义情感,坚定社会主义信念,拓展国际视野,逐步树立正确的世界观和人生观。

2. 人文性

本课程的探究对象是身边的历史发展和社会现实生活,帮助学生认识家乡,适应社会变革,形成乐观向上的生活态度,树立崇高美好的理想。

3. 综合性

注重人类历史不同领域发展的关联性,注重历史与现实的关系,注重探究个人、社会、自然的内在整合,体现科学、艺术、道德的内在整合,使学生逐步学会综合运用所学知识和方法对历史和社会进行全面的认识。

4. 实践性

以“活动”或“项目”为载体,强调学生通过活动或亲身体验来进行学习,让学生在“活动”或“项目”中学习,通过“行动”来学习,通过动手“操作”和分析思考的有机结合来学习,使学生在活动结束时“有所知”“有所得”“有所悟”。

5. 开放性

“实践活动”要面向学生整个的生活世界,其内容与学生个人的生活或现实社会紧密相连,通过学生自己的努力去探索、去发现,可以从多个维度发现问题,解决问题,“问题”不一定都要找到“标准答案”。

6. 自主性

注重从学生现有的兴趣与经验出发,强调学生的自主选择与探究。学生不仅可以选择学习的内容、进度与方式,还可以自己对自己的学习过程或结果进行评价与反思。

(三)课程理念

1. 充分体现立德树人的教育理念,发挥历史学科的教育功能,以培养和提高学生的历史素养为宗旨,引导学生正确地考察身边历史的发展进程,逐步学会全面、客观地认识历史问题。

2. 践行“学中做”“做中学”的方法理念,学、行、思结合,体验历史学科方法,从实践中获得经验。

3. 鼓励自主、合作、探究式学习,倡导教师教学方式和教学评价方式的创新,使全体学生都得到发展。

(四)课程设计思路

面向全体学生,从培养学生的历史素养和人文素养出发,遵循历史教育规律,充分发挥历史教育功能,使学生在认识家乡历史的活动中,进一步培养历史核心素养,爱历史爱家乡,从而达到课程标准的要求。

1. 依据义务教育阶段历史课程的基本性质和特点,充分发挥历史课程的育人功能,从唯物史观、历史时空观、历史证据意识、历史解释能力、历史价值认同等方面,培养学生思想认识、方法能力,形成历史学科核心素养。

2. 《身边的历史》依据义务教育部编历史课程学习进程,遵循“爱历史爱学校—魅力家乡—成长的选择”的课程规划,拓展课程资源。

3. 本课程纲要,在具体项目的安排方面,具有开放性。本纲要所列“项目”内容,是“案例”。

二、 课程目标

通过校本课程实践活动,促进学生学习方式的创新;掌握历史学科基本学习方法和基本技能;增强历史学习兴趣;配合义务教育7~9年级国家历史课程学习进度,参观、考察龙华当地历史文化遗存,获得历史学习的直接经验,提升国家课程学习质量。

1. 初步了解和理解历史时空观基本内涵。初步学会在具体的时空条件下对历史事件进行考察,从历史发展的进程中认识历史人物、历史事件的地位和作用。

2. 培养学生了解身边的历史文化现象的习惯,使其有条理地记录自己参观考察的过程,并记录自己的直接体验。

三、 课程内容

(一)课程结构

1. 本课程内容,以“史料+探究”为载体,由校史和家乡史构成。

2. 义务教育阶段学生每学年学习一个主题,一个主题由四个专题组成,每一个专题由3到4学时完成,三学年大约40学时。

3. 本课程属于选修课程,建议学校每2周安排一个学时。

(二)课程内容

课程内容采取行为目标的陈述方式。其中,“内容目标”表达规定性要求,行为主体是学生;“提示与建议”表达指导性要求,为实现内容目标提供内容要点和教学活动建议,行为主体是教师。

主题三 成长的选择

本主题定位在九年级,部编历史课程内容主要是世界古代史、近代史和现代史。在全球背景下,既是身边历史成长的选择,也是莘莘学子成长的选择。配合部编历史课程在应试教育和素质教育之间找寻平衡点,无须用课堂时间完成,可以渗透在九年级复习备考之中。

四、 学业评价

(一)评价目的

1. 以学业评价引领学生学习,帮助学生明确具体学习目标。

2. 全面了解学生学习历史的过程和结果,激励学生学习,促进学生的学业进步和全面发展。

3. 对本课程的性质、目标、内容和实施方式,包括评价方式,进行反思,在行动中调整和完善教学纲要。

(二)评价内容

以“课程目标”和“课程内容”为依据,注重目标、教学和评价的一致性,运用科学、可行和多样的评价方式,对学生的历史学习过程和效果进行价值判断。评价不仅要关注学生的学习结果,更要关注学生在学习过程中的发展和变化。

(三)评价方法

课程标准是评价的依据。评价学业水平,根本目的是促进学生发展,需要采用不同评价方法。例如:

1. 纸笔测试

这是对学生在知识的了解、理解和简单运用等方面的评价。

2. 主题活动评价

针对真实的生活中的问题或与教学内容相关的主题,通过让学生设计研究计划、进行相关调查的方法实施评价。

3. 教师观察

在学生面对或解决某个问题的过程中,教师通过观察学生的各种表现,记录学生的学习过程和成效。

4. 学生自评

学生对自己的学习态度、策略和效果等方面进行评价,有助于学生自己找到影响学习的因素,培养自己调控学习活动的能力。

5. 合作评价

学生之间,可就各自的学习经验进行相互评价。

6. 个案分析

教师对某一学生学习的特殊状况进行评估,通过这种评价,有助于教师因材施教,促进每个学生的进步。

7. 学习成长档案袋

教师有目的、有系统地收集一段时间内学生各种形态的、有代表性的学习成果。

除以上评价方法外,教师应从本地区学生的实际出发,灵活运用并创造出更适合自己教学、行之有效的评价方法,并注意各种评价方法的有机整合和综合运用。

参考文献:

[1]贲新文.把握课标新变化 迎接教学新春天:《义务教育历史课程标准》的主要变化及其教学启示[J].中小学教师培训,2012(9):35-38.

[2]魏建群,杜文星.考查核心素养 发挥史鉴功能:2017年河北中考历史学科试题简评[J].教育实践与研究(B),2018(3):17-21.

[3]瞿冰.高中历史教学中“时空观念”的培养[D].武汉:华中师范大学,2019.