基于思维进阶的高中生地理综合思维现状测评与分析

作者: 杨立国 阮丽萍 张家界 何留

摘 要:地理学科的综合性决定了地理综合思维培养的重要性,而地理综合思维有不同层级并依次进阶。本文从思维进阶角度划分地理综合思维的层级,并以河流袭夺这一经典知识点为考查载体选取测试题开展地理综合思维测评,发现高中生地理综合思维多为低阶思维层级、要素综合维度表现较好、地理综合思维层级与地理学科成绩呈显著正相关,最后从测评结果和地理综合思维三维度出发提出相关教学建议,以期为推动高中生地理综合思维进阶提供参考。

关键词:思维进阶;地理综合思维;高中地理

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)02-0058-06

2014年国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》(以下简称为《实施意见》),为贯彻落实《实施意见》,教育部考试中心研究构建了“一核、四层、四翼”高考评价体系,回答高考为什么考、考什么、怎么考的问题[1]。学科核心素养作为考查内容“四层”之一受到重视,2023年高考地理全国卷试题覆盖了四大地理核心素养,考查内容对应的核心素养水平大部分为水平3和水平4,综合性和区域性是地理学显著的学科特性,因此考查题量相对较多的是“综合思维”和“区域认知”两大素养[2]。地理综合思维是地理学习的重要思维方法和关键能力,其形成和发展具备从低阶向高阶逐级进阶的特征[3],面对高考地理综合思维考题多[4]、思维层级要求高[5]这一现象,了解高中生地理综合思维发展水平现状、促进地理综合思维进阶成为关注的焦点。本文从思维进阶视角出发,结合SOLO分类理论和高中地理课程标准,划分高中生地理综合思维的低阶和高阶思维水平,利用试题对高二学生进行思维结构评价,深入分析高中生地理综合思维的发展现状,并提出相关教学建议以供参考。

一、思维进阶与地理综合思维

1.思维进阶

学生的思维层级具有从低阶思维向高阶思维逐步发展的特征,教育学领域主要从思维层次出发认识低阶和高阶思维。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)提倡对学生思维结构的评价可参考SOLO分类理论。SOLO分类理论是一种以等级描述为特征的质性评价方法,该理论基于对学生针对某一具体问题的反应进行分析,进而将学生解决问题时所展现的思维水平划分为由低到高5个基本结构层次[6],每个层级对应学生在解决问题过程中不同的思维结构,反映了学生螺旋式上升、由量变到质变、由低阶到高阶的思维发展阶段。

2.地理综合思维

人类生存的地理环境是一个综合体,综合性是地理学的两大特性之一,地理综合思维是解决地理问题的基本思维,其重要性不言而喻。地理综合思维指人们具备全面、系统、动态地认识地理事物和现象的思维品质与能力[7],表现为要素综合、时空综合、地方综合3个维度。根据新课标对各维度内涵的解读和高中地理课程目标的教学要求可知,要素综合强调认识地理事象的整体性,时空综合着重地理事象的产生、演化过程,地方综合立足于具体地方或区域的要素和时空综合,3个维度互相联系又各有侧重。

3.基于思维进阶测评地理综合思维的可行性

新课标在以地理学科核心素养为主要维度的基础上结合课程内容制定了学业质量标准,划分为四个层级,对学生在不同复杂程度的问题情境中解决问题的关键特征进行了描述,水平1至水平4具有由低到高逐渐递进的关系,这种思维水平进阶的体现和对不同水平表现的描述与SOLO分类理论对思维水平递进层级的划分及具体表现说明,其本质具有一致性。同时,SOLO分类理论相较于传统踩点给分评价方式,更重视学生的思考角度、逻辑关联、综合分析、抽象概括等思维表现,对学生思维过程存在的误区、思维能力所处水平更清晰明确,同时也为学生的学习目标、水平现状、后续发展提供方向指导和理论支撑。

二、高中生地理综合思维测评设计

1.高中生地理综合思维层级划分

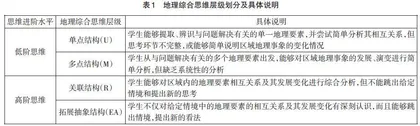

SOLO分类理论依据学生解决问题时的思维表现,按照复杂程度划分为前结构、单点结构、多点结构、关联结构、拓展抽象结构5个层级。张浩[8]、刘哲雨[9]、付亦宁[10]等学者认为前结构为无意义学习,单点结构和多点结构为低阶思维水平的浅层学习,关联结构和拓展抽象结构为高阶思维水平的深度学习。由于前结构水平为无意义学习,学生思维混乱无序,在此不做讨论。为提高对高中生地理综合思维发展现状调查的可行性和可操作性,以SOLO分类理论为依据,参照课标和相关研究,划分高中生地理综合思维低阶和高阶层级如表1所示。

2.测评试题甄选与分析

(1)测评试题甄选

试题情境:新课标中对于地理学科核心素养测评试题的选取,强调要创设真实、复杂的现实情境。地理情境主要包括生活情境、生产情境和学术情境。学术情境是一种兼具真实性、学科性、开放性与不良结构的问题情境,能够达成学生素养测评与水平划分(尤其对高阶水平层级有敏感区分)的目标[11]。因此,本次测评试题情境偏向于更具专业性的地理学术情境。

试题考查知识点:通过研究新高考地理试题发现,地理综合思维考查着重于地理信息的有机整合、地理事象的综合分析、区域自然与人文要素的关系揭示等方面。2022年广东卷第17题以纳木错和仁错2个湖泊所在区域的自然环境和水系与地形特征分布图作为考查载体,第2小问要求分析区域水系演化过程与趋势,涉及河流袭夺。2023年新高考湖南卷第19题以甲、乙两河的相对位置、海拔和甲河的岩性特征为考查载体,第2小问要求学生判断两河的袭夺关系并说明理由。在湘教版高中地理选择性必修一活动部分,对流水作用造成的特殊地理现象“河流袭夺”进行了重点介绍,并要求学生在理解原理的基础上回答活动问题。通过进一步研究新课标发现,河流袭夺这一知识点是从自然环境各要素的物质迁移和能量交换角度分析外力作用对地表形态塑造的经典体现,可作为本次测评试题的考查知识点。

试题来源:本测评试题精选自湖南省长沙市名校高中地理考试主观题,名校试卷出题人多为地理学科领域一线名师和专家,其命题宗旨强调对学生综合能力的考查,关注学生能否利用所学知识解决真实复杂情境中的问题,试卷难度系数往往中等偏上、区分度较好。同时,主观题能较好地展现学生答题时的思维过程和真实想法,从而了解学生对地理知识的掌握是否扎实,作答是否具备一定的书面语言组织能力和地理语言的逻辑性,思维结构的个体差异是否突出,便于更加精准地判断学生的思维发展水平。综合以上试题情境、考查知识点和试题来源的分析,本次测评选取试题如表2所示。

(2)测评试题分析

本题以四川盆地为案例,涉及河流袭夺现象的发生条件、演变过程以及盐矿成因等相关知识,突出对要素综合、时空综合和地方综合等综合思维的考查。该题具体思维关键点如图3所示。

3个设问有明显维度区分,第(1)问要求学生明确河流袭夺的概念,材料提示巫山山体主要为石灰岩,应联想到石灰岩岩性较松软、抗侵蚀能力较差,从图2两河流向来看,东侧袭夺河地势低于西侧被袭夺河,同时两河间有山脉隆起,东侧河流落差较大,溯源侵蚀能力更强。第(1)问应从岩石性质、外力作用、地势起伏等角度分析其产生条件,重点评估要素综合。第(2)问要求学生思考袭夺后古海盆自然环境的演变,从材料可知,从袭夺前“被海水淹没的区域逐渐上升成陆,形成湖泊”到袭夺后“湖水外泄”,水域面积减少,古海盆的自然环境由水生环境演变为陆生环境,从这一落脚点出发,分析地形、水文、气候、生物、土壤等要素的演变,重点评估时空综合。第(3)问着重于四川盆地这一地形区,要求学生说明此地盐矿的形成过程。材料中给出了巴蜀湖形成后气候趋于炎热干燥,形成了大量盐卤这一要点。学生还需从四川盆地这一区域出发,从地壳隆起、湖水蒸发、沉积环境等角度分析对盐矿形成的有利性,因而重点考查地方综合。

3.测评试题评价标准

按照上文划分的地理综合思维层级,参照SOLO分类理论,将对试题的深度剖析转化为试题评分标准,以第(1)问为例(表3),并在评价过程中注重学生答题逻辑的连贯性、准确性和语言表达的专业性,在分析其思维过程和层级的基础上进行评分。

4.测评对象及数据获取

本次测评对象为湖南省长沙市某高中高二年级学生,高二学生已完成了地理必修一、二的学习内容,开始了选择性必修的学习,对于地理学科的学习已具备一定的思维方式和学习风格,是进行高中生地理综合思维测评的良好样本。长沙市整体教育质量和教育资源在湖南省各市位居前列,同时该高中为省级示范性高中,学生整体素质较高,具有一定的代表性。通过对该校高二学生地理成绩进行分析,选取班级地理成绩最接近年级地理平均成绩的高二A班和B班,且这2个班级内部成绩具有一定差距,班级中年级排名靠前、中等、靠后的学生均有一定数量,能较为全面地反映不同群体学生地理综合思维现状。本测评试题投入学校阶段性考试使用,通过真实考试时学生的作答情况进行分析,一定程度上保证学生作答时的专注度和真实性,最后收集到A班和B班共106份有效答卷。

三、测评结果与教学建议

1.测评结果

(1)高中生地理综合思维多为低阶思维层级

对收集到的有效答卷按照测评标准进行层级评定和占比统计,结果如表4所示。结果显示,70%的学生处于单点结构水平,该类学生能读懂题意并获取试题中的提示信息,但获取信息单一且直接得出对应结论,忽略影响问题的其他因素,存在逻辑分析环节缺失、基础知识掌握不牢固、考虑问题不全面等问题。25%的学生处于多点结构水平,能够从材料所给信息和自身知识结构多方面出发分析,但存在要素间的关联意识不强、推理过程前后矛盾、表述有误等不足。4%的学生处于关联结构水平,具备一定的要素关联意识,同时逻辑推理路径清晰、答题语言表述规范,能较为全面地说明问题。处于拓展抽象结构水平的学生较少,仅为1%,能全面获取所给材料信息,说明具有完整性、新颖性,表达清晰准确。总的来说,学生综合思维层级大部分处于低阶思维,少部分处于高阶思维,需要进一步提升。

(2)要素综合维度表现较好

3个小问分别着重评估要素综合、时空综合、地方综合,据表4所示,第(1)问中处于多点结构水平学生所占比例较高。结合学生作答情况来看,对于河流袭夺的形成条件,学生不仅能从文字材料中抓住关键信息“石灰岩”,并能依据自身知识储备和图片材料中河流流向得出地势高低对河流袭夺的重要影响,侧面反映了学生对静态情况下地理要素之间的关系掌握得相对较好。对于第(2)问,学生忽略了重点提示“湖水外泄”,未从设问提示古海盆自然环境演变出发,对自然地理要素的动态发展认识较浅。在第(3)问的回答中,多数学生只能从材料中提取单一信息,如“气候趋于炎热干燥”,并进行简单分析,联想到湖水蒸发、盐分析出积累,未立足于四川盆地这一地形区,不能从沉积环境等角度完整说明盐矿形成过程。

(3)高中生地理综合思维层级与地理学科成绩呈显著正相关

为了探究高中生地理综合思维层级与地理学科成绩是否存在相关性,将样本所处的地理综合思维层级,与以传统打分方式得到的本次地理成绩总分和测评试题具体得分情况作为样本的地理学科成绩进行统计,利用SPSS 26软件版本进行Pearson相关性分析(表5),结果显示综合思维层级与地理学科成绩呈现显著正相关。由此可见,学生综合思维进阶对于学业成绩提升具有重要性和必要性,教师应及时利用思维结构评价诊断学生所处的综合思维层级,并以评价结果为指导,调整教学方法、优化教学效果、展开针对性措施,进而促进学生学科成绩的提升。

2.教学建议

(1)依据思维层级,采取分层教法

处于不同地理综合思维层级的学生,其知识储备、认知结构、思考角度各有不同,应采取针对性的教学措施以实现精准的思维提升。处于单点结构水平的学生往往基础知识薄弱且尚未形成一定的学习方法和思维,接受能力较差,教师应尽量避免灌输式、填鸭式的教学方式,而是创设贴近生活实际的情境,精心设计教学环节,统筹单一、孤立的知识点,讲授重难点时可利用直观教具使知识具体化、形象化,有利于学生联系认知结构理解抽象概念,从而加深印象、获得新知,经历综合思维的量变过程。多点结构水平的学生知识储备有所增加但过于碎片化、机械化,遇到陌生复杂情境时,不能灵活运用所学知识与问题建立联系。教师可引导学生搭建地理知识体系、梳理地理逻辑链、串联地理知识点,促进学生知识建构,利于实现综合思维从量变到质变的突破。由关联结构到拓展抽象结构,对学生的思维品质、创新能力提出了更高的要求,教师可采取任务驱动、启发式、发现式等深度探究型教学方法,让学生在是什么、在哪里、有什么、为什么、怎么样、怎么做等问题中产生思想碰撞和冲突,激发学生的深层思考、认知解锁,达成地理综合思维的进阶蜕变。