核心素养视域下的高中生地理翻转课堂体验及师生角色认知

作者: 甘佳昱 徐意

摘 要:为考察高中地理翻转课堂的运用成效,本文通过对江西赣州某中学244名学习地理的高中生开展问卷调查,结果发现:学生对地理翻转课堂的体验总体较好,课堂体验与学生课堂了解度、参与度、学习主动性、互动程度、学习态度等因素显著相关;学生对翻转课堂中师生角色认知仍受制于传统教学模式的影响,将自身定位为被动的知识接受者,缺少课堂主体意识;不同学科方向和年级的学生对自身角色认知存在差异,相对而言,“物理+地理+政治”学科搭配的学生和高年级学生更具有课堂探索意识。为加强地理核心素养的培养,地理翻转课堂实施过程中要巩固课堂效果、纠正学生角色认知偏差、结合学科和年级差异增强学生课堂主体意识。

关键词:翻转课堂;课堂体验;角色认知;地理学科

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)07-0047-05

翻转课堂是从英语“Flipped Classroom”翻译来的术语,这种教学模式改变了传统意义上教师主导的授课模式。通过课前自主预习、课堂师生互动、课后答疑交流等过程,更能发挥学生的主动性和创新性,加强师生之间的交流。尤其是在互联网普及和计算机技术广泛运用的背景下,翻转课堂教学模式在中学课程中有着独特的优势。随着《教育信息化2.0行动计划》《中国教育现代化2035》和《“十四五”国家信息化规划》等的出台,我国积极推动“互联网+教育”的发展。

高中地理学科建设是高中教育的重要立足点,新型课堂教学模式是高中学段素质教育的重要组成部分,是落实立德树人根本任务的重要途径,也是决定高中生培养质量的关键要素。高中地理学科属于综合类学科,重在培养具有人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力四大核心素养的综合型人才[1],因此,在高中地理学科翻转课堂中探究核心素养的融入,对于提升人文学科的教学效果和实现教学目标具有重要意义。本研究将针对当前翻转课堂教学模式存在的问题提出建议,分析学生在翻转课堂中的学习偏好,以期为高中地理教学改革提供参考。

一、翻转课堂教学模式的内涵及实践运用

1.内涵解读

2000年美国的莫琳·拉赫等人正式提出了“翻转课堂”的概念,之后被誉为“翻转课堂先驱”的乔纳森·伯格曼全面阐释了翻转课堂的内涵、意义以及如何运用,旨在促进学生深度学习。翻转课堂的关键在于利用学生学习的主动性进行课前学习,课上重点探讨更深层次的问题,让学生主导课堂,获取学生的学习需求,鼓励学生提出问题[2]。翻转课堂教学模式与学生深度学习相辅相成,在线深度学习体现出以学习者为中心的关键特质,构建学与教的关联,是一种“在线教学环境”下的CCSF教学[3]。翻转课堂的关键因素之一是针对学生特点设计个性化教学方案,在翻转课堂中要使学生成为学习的主人,教师要设计个性化教学视频、协作式学习环境以及课堂活动[4]。国内外学者探究翻转课堂教学模式的关键因素时基本都围绕学生来展开,一致认为学生是翻转课堂的主角[5]。但也有学者认为教师是教学改革的一大动力[6],教师对教学模式内化不充分、教师角色定位不准确是翻转课堂教学实践存在的问题[7]。

2.实践运用

翻转课堂运用于多学科的教学,不少学者研究了翻转课堂在本学科内的运用效果。在英语教学中,当前英语阅读教学的问题主要表现在教学重心有待改变,教学主体有待明确[8];在医学教学中,实验把学生分为翻转班和传统班来测试知识点的掌握和运用情况,研究发现翻转班学习效果明显优于传统班[9]。在国外的研究中,以马来西亚大学生为样本调查发现大多数学生对翻转课堂的运用持积极态度,并表明愿意向其他课程和其他学生推荐翻转课堂学习方式。但学生反馈学习视频应制作得更短、更具吸引力、更真实,同时,因为非全日制学生课前没有充足时间熟悉课程内容,致其在翻转课堂中面临挑战[10]。虽然国内大多数学者对翻转课堂持肯定态度,但也有学者对翻转课堂提出质疑,如基于澳大利亚本科国际学生的访谈调查指出翻转课堂中存在语言不通、自主学习障碍以及技术挑战等一系列困难[11]。

综上,现有研究为理解翻转课堂的内涵、特点以及实际运用情况奠定了理论基础,也为后续如何更好运用翻转课堂提供了一些参考模式。但仍然存在以下可以进一步拓展的空间:第一,现有文献注重翻转课堂实际运用探索研究,缺少学生角度意识和心理层面的感知研究;第二,国内研究缺少翻转课堂特色化运用的理论研究,翻转课堂作为一种教学模式,需要与我国的教育实践相结合;第三,已有研究多以教学课程和教学技术为研究对象展开,而忽视了学科背景。鉴于此,本研究以高中学段地理学科方向的学生为研究对象,将地理核心素养融入高中阶段地理翻转课堂教学模式,旨在分析学生在翻转课堂中的课堂体验、角色认知及学习偏好,进一步引导学生在翻转课堂中进行正确的角色定位。

二、研究设计

1.调查问卷设计

问卷测试内容包括被试学生在翻转课堂中的参与程度、课堂体验以及角色认知。高中地理学科建设要求结合学科特点分类推进,深入挖掘课程和教学方式中蕴含的人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践能力资源,坚持以学生为中心,不断提升学生的课程学习体验和学习效果。为此,研究以江西赣州某校高中生为主体,基于新高考“3+1+2”的模式将地理学科方向(物理、历史)细分。问卷围绕学生进行设计,参考中学生课堂体验量表[12],从课堂参与情况、学生自主学习、同伴关系等角度编制问卷。问卷涵盖以下三个组成部分。

第一部分是被调查者的背景资料,主要包括性别、年级、学科方向。按性别分为两组,男性赋值为1,女性赋值为2;按年级分为3组,高一年级赋值为1,高二年级赋值为2,高三年级赋值为3;按新高考模式“3+1+2”不同学科组合主要分为7组,依次赋值为1~7;第二部分为被调查者在翻转课堂中的课堂体验及参与情况。具体指标包括对翻转课堂的了解程度、参与程度、学习模式和途径、学习态度以及课堂体验感等,选项得分越高表示越赞同。第三部分是学生对翻转课堂中的主体,即师、生的角色认知。具体包括“你认为你在翻转课堂中充当的角色是怎样的?”“你认为在翻转课堂中老师充当的角色是怎样的?”,学生按照自己的看法对选项进行排序,可供选择的选项有4个,排序为1~4。选项依次赋值为4、3、2、1分,没被选中的选项不得分,分值越高表明学生越赞同。

2.样本情况

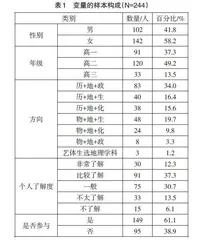

为了解当前选择地理学科方向的高中生群体在翻转课堂中的课堂体验及角色认知情况,本研究选取江西赣州某中学高中生作为研究样本对象。该校学生新高考“3+1+2”模式选择地理学科方向占比约70%,其中新高考“3+1+2”模式物理方向为46%,历史方向为54%。由于历史方向和物理方向学生培养方式略有不同,分别以思维研究和实践培养为主,因此本研究选取历史方向+地理学科和物理方向+地理学科的高中生进行调查。样本涵盖高一至高三的学生。各学科方向可进一步分为7类(表1)。研究采用问卷星APP发放问卷,共收回245份问卷,排除不完整问卷,最终获得有效样本244份,有效率为99.59%。依据人口统计学特征分析样本分布情况,具体情况如下。

(1)性别分布

男性102人(41.8%),女性142人(58.2%),女性略多于男性。

(2)年级分布

高一91人(37.3%),高二120人(49.2%),高三33人(13.5%),高一、高二年级学生占绝大多数,课堂节奏更慢,地理内容更丰富。

(3)学科方向分布

历+地+政83人(34%),历+地+生40人(16.4%),历+地+化38人(15.6%),物+地+生48人(19.7%),物+地+化24人(9.8%),物+地+政8人(3.3%),艺体生选地理学科3人(1.2%)。按照各学科方向实际人数情况来看,抽取的样本分布较为均衡。

在有效的244份样本中,149人(61.1%)参与过翻转课堂,95人(38.9%)认为自己没有参与过翻转课堂。对翻转课堂的个人了解度为一般及以上的有196人,超过半数学生参与过翻转课堂以及超80%的学生认为自己对翻转课堂有一定了解,后续的课堂体验及角色认知调查结果具有一定的代表性。

三、调查结果分析

1.信效度检验

中学生翻转课堂体验及角色认知问卷的Cronbach α值为0.896,通常Cronbach α>0.8说明数据具有较高的可靠性。KMO值为0.875,KMO值>0.8,Bartlett球形检验的χ2值达到0.05的显著性水平,适合进行因子分析。对预设问卷进行了项目分析、因子分析以及信度检验,最后生成正式问卷发放。

2.学生翻转课堂体验影响因素

表2结果显示,翻转课堂了解度与课堂体验正相关(r=0.233,p<0.01);课堂参与度与课堂体验正相关(r=0.482,p<0.01);课前学习主动性与课堂体验正相关(r=0.526,p<0.01);课堂互动情况与课堂体验正相关(r=0.490,p<0.01);学习态度与课堂体验正相关(r=0.532,p<0.01)。性别、年级、学科方向和学习频率与翻转课堂体验无相关关系。

调查样本共涉及7类不同学科方向、3个不同年级,基于翻转课堂的学习频率也存在较大差异,但研究显示:不同年级、学科方向、学习频率的个体之间课堂体验差异不显著。结合现实情况来看,是因为样本的局限性,调查样本隶属同一学校,教学要求具有一致性,不同学科方向和年级之间的翻转课堂运用情况存在一定相似性。此外,学习频率更多和教学要求有关,学习频率高或许是因为课程及教师的统一要求,被动的学习对内在的课堂体验感作用不明显。而个人了解度、参与度、学习主动性、课堂互动、学习态度等与学生主动学习密切相关的因素对个体内在课堂体验感显著相关。因此,要想进一步提高学生的课堂体验,必须从上述个体的影响因素出发。

3.学生在翻转课堂中的角色认知

(1)学生在翻转课堂中角色认知总体情况

如表3所示,关于学生对自己在翻转课堂中的角色认知,通过比较各选项得分,其中知识接受者总得分428(平均值3.290,N=130),作业完成者总得分296(平均值2.310,N=128),问题发现者总得分293(平均值2.500,N=117),问题探讨者总得分290(平均值2.420,N=120)。由上述数据可知,学生认为自己在翻转课堂中充当的角色首先是知识接受者,其次是作业完成者,并且知识接受者得分相比其他角色选项得分具有断层现象,说明学生显著地倾向于认为自己在翻转课堂中充当的是知识接受者角色。

关于学生对教师在翻转课堂中的角色认知,其中知识传授者总得分386(平均值2.970,N=130),讨论发起者(总结者)总得分366(平均值2.860,N=128),指导者总得分363(平均值2.840,N=128),监督者总得分214(平均值1.780,N=120)。学生认为教师在翻转课堂中的角色首先是知识传授者,前三个选项得分差异较小,最后是监督者。这从侧面揭示出,在翻转课堂教学模式下,学生没有明显转变角色认知,受传统教学模式影响,翻转课堂中学生仍缺少主角意识。

(2)学生在翻转课堂中角色认知差异

为检验性别、年级、学科方向等背景变量在角色认知上的差异性,利用卡方检验进行学生角色认识在背景变量上的差异性检验。由表4可知,不同学科方向和年级的学生在知识接受者、问题发现者以及问题探讨者的角色认知上存在差异(显著性分别为p=0.034<0.05,p=0.007<0.01,p=0.043<0.05);不同年级学生在问题探讨者的角色认知上存在差异(p=0.017<0.05)。学生在教师角色认知上无显著差异(p值均>0.05)。

从学科方向来看,“物理+地理+政治”学科搭配的学生相比其他学科方向更不趋向认为学生是知识接受者,更趋向认为学生在地理翻转课堂上是问题发现者和探讨者。因为相对于其他学科方向,“物理+地理+政治”学科搭配的学生具有更深入的思维逻辑能力以及更强的知识敏感性,课堂探索者角色认知更明显。从年级来看,高二学生比高一学生更趋向认为学生是问题探讨者。因为相对高一学生,高二学生对地理翻转课堂的了解与体验更深入,逐渐培养了其在课堂的自主讨论意识。但是不同性别、年级和学科方向的学生在教师角色认知上无显著差异,这说明学生普遍认为翻转课堂中的教师仍是主导者角色。