基于动态引导反思法的课堂教学竞赛活动解析

作者: 付天祎 王碧菲 朱雪梅

摘 要:2023年全国地理教育硕士“田家炳杯”教学技能大赛是该项赛事的首届线下比赛。运用动态引导反思法进行赛程回顾,分析组织者的工作难点与参赛者的满意程度,归纳总结本次比赛的经验与启示,可为未来进一步优化比赛规程、提高办赛质量提供参考,以期促进相关赛事进一步发挥导向作用、完善流程规则、扩大影响力度,为我国地理学科教学专业优化教学方案,培养更高质量的地理教育硕士。

关键词:地理教育硕士;田家炳杯;教学技能大赛;动态引导反思

中图分类号:G642.44 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)08-0074-05

全国“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生学科教学(地理)教学技能大赛(以下简称“田赛”)旨在落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,推动实施《新时代基础教育强师计划》,提升地理教育硕士专业学位研究生教育教学实践能力,促进相关培养院校的相互交流与发展[1]。2023年7月至11月,首届线下“田赛”在南京师范大学成功举办。本文旨在回顾本次比赛的竞赛流程与实施情况,总结办赛经验与启示,为相关教学技能竞赛提供借鉴与参考。

动态引导反思法(Active Reviewing Cycle)是英国学者罗贵荣(Roger Greenaway)提出的引导技巧,该方法提供了4个阶段循序渐进的分析框架,分别为:Facts(事实)、Feelings(感受)、Findings(发现)、Future(未来)[2]。运用此方法回顾本次“田赛”,能够建立对比赛整体情况的客观认识,关注组织者和参与者的情感体验,全面分析归纳比赛的经验与启示,进而深入探讨未来的发展方向和改进措施,具有系统性和指导性意义。

一、客观事实——流程与评述

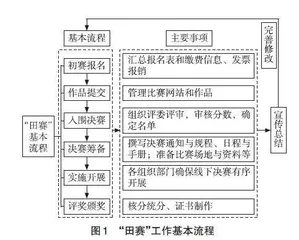

2023年“田赛”工作于4月正式启动,至11月全部结束,历时8个月。南京师范大学作为主办单位,成立了大赛组织委员会,学校华桂宏校长任组委会主任,在“田赛”专家执委会的指导下开展赛事筹备与实施工作,具体工作流程如图1所示。

1.初赛流程及评述

“田赛”初赛面向全体学科教学(地理)专业的全日制在校教育硕士专业学位研究生,采取线上形式进行。参赛选手需要根据地理学科特点,从现行5个版本的高中地理教材中自行选取主题制作15分钟的教学视频,同时提交同课题的教学设计文本。选手的初赛作品于7月31日前在“田赛”官方网站(http://tjbgeoteach.hznu.cn)上完成提交。

初赛期间,组委会发布包含评价量表、作品提交方法、在线缴费指南、联系人信息表、报名表、选手信息汇总表、参考选题等多个附件在内的完整通知,详细说明比赛规则与流程,为参赛者提供了清晰的比赛报名与作品提交指导。同时,组委会开通赛事官网并组建大赛通知群,实现通知全覆盖、日程点对点提醒,为选手指明备赛方向,获得参赛学校的广泛好评。

8月,组委会从“田赛”评审专家库中随机抽取专家,组成评审专家执委会并分组开展网络匿名评审。每组评委由2名地理教学论学者与1名中学名师组成,其中高校评委不能评审本校学生的作品。评审工作严格按照“田赛”评价标准进行,最终在238名初赛选手中评选出119名决赛选手,评审结果及决赛通知于9月初在“田赛”官网上公布。

2.决赛流程及评述

“田赛”决赛于2023年11月17至19日在南京师范大学仙林校区举行,其流程如图2所示。

决赛采取线下形式进行,分为模拟授课与现场答辩两个环节。选手需要根据比赛现场抽取的题目,在无网络环境下借助现行5个版本的高中地理教材进行备课,随后进行15分钟以内的模拟授课展示,并在5分钟内回答评委提出的1~2个与所讲内容密切相关的问题。选手所抽取的题目范围为《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》所规定的高中地理必修和选择性必修内容,共111个选题,选题分布情况如图3所示。地理1与选择性必修1两个模块以自然地理内容为主,其他3个模块以人文地理内容为主,两类选题数量分别为59、52,分配较为合理。

相较于线上比赛,现场的设施准备与选手的场地切换是线下比赛需要关注的重点。组委会提前发布决赛规程,并制作详尽的流程讲解视频。“田赛”秘书组对检录室、备课室和比赛室的电子设备、地理教具、纸质材料等进行多次检查,尽力排除场外因素对选手比赛过程的干扰,提高了比赛组织的严谨性。由于准备充分,选手在到达决赛现场后,迅速适应了比赛场地与各环节的具体要求,决赛评审工作顺利开展。南京师范大学校内志愿者的热情服务则为整个比赛创造了良好氛围,保障了比赛有序进行。

3.闭幕式及评述

“田赛”闭幕式于2023年11月19日上午举办,流程包括颁奖、嘉宾点评与学术论坛3个环节。会上,大赛执委会主任委员陈实教授进行了工作总结,对比赛的组织与实施给予充分肯定;评委代表张建珍教授对决赛选手们的模拟教学及现场答辩给予了精彩点评,并鼓励选手们继续探索,将教学课例转化为教科研成果。

颁奖典礼结束后,所有参赛选手及领队教师参与了地理教育国际交流学术论坛。来自新加坡南洋理工大学的曾昭衡(Chang Chew Hung)教授、澳大利亚莫纳什大学的吉莲·基德曼(Gillian Kidman)副教授,以及我国基础教育教学指导委员会主任委员韦志榕、中国教育学会地理教学专业委员会理事长段玉山等学者围绕可持续发展目标、数字素养、地理核心素养等主题发表演讲,并热情回答了决赛选手们提出的问题。本次论坛充分体现教育思想的交流与碰撞,激发了参赛者参与地理教育研究的热情,也为本届赛事画上圆满句号。

二、感受联想——组织与参与

1.办赛难点:组织者视角

组织者是比赛筹备与实施过程中的关键角色,深入了解组织者在办赛过程中遇到的困难,有助于汲取办赛经验。

(1)首次线下办赛,缺乏经验参考

本次比赛为首届线下举办的“田赛”。2022年第一届“田赛”全程在线举办,仅有少部分经验可供参考,而线下决赛过程中的备课环境、出场顺序、评审活动等均需结合实际情况进行重新思考与组织,且需要消耗大量人力、物力、财力。因此,赛事工作协调的难度很大,需要强有力的组委会进行系统谋划,统筹安排专家组、秘书组、会务组、保障组、监事组等部门工作,随时处理突发情况。

(2)较短周期完赛,流程规划复杂

考虑不占用评审及选手过多时间,决赛模拟教学活动分为6个小组,一天内完成,每一位参赛选手的时间安排都需要精确到分钟。因此,如何合理分组、分配比赛场地、规划选手参赛流程,保证比赛高效有序进行,需要组织者多次讨论、推演与模拟。同时,如何在赛后精准、迅捷完成分数的录入、计算与排序,保证执委会审核、证书印刷、奖项公布等后续环节如期完成,同样存在较大困难。

2.具身体验:参与者视角

参与者是赋予比赛实际意义的核心角色,调查参与者的真实情感体验,有利于了解选手需求,保障选手参赛权益,全面评估比赛的实际效果。

本次“田赛”进行了赛后调研。组委会面向全体参赛选手发放满意度调研问卷,共回收有效问卷52份。满意度调研主要从比赛内容与流程、比赛环境与条件、赛事服务3部分展开,设置10个问题,问卷结果如表1所示。

问题①~④主要从比赛规程的公平性和内容要求的学科性、价值性角度调查参与者的感受。结果显示,96%的选手认为规程合理且公平公正,约93%的选手认为比赛聚焦了地理核心素养,给地理教育硕士提供了锻炼机会,能够有效促进自身教学能力的提升。比赛内容方面,约73%的选手认为难度适中,也有部分选手认为部分课题对现场决赛来说存在一定难度。

问题⑤和⑥主要涉及参赛选手对本次“田赛”提供的环境和设备条件的满意度。调查结果显示,有超过80%的选手认为比赛环境舒适、设备齐全,有利于全身心投入比赛,但同时也有选手提出“增加备课所用素材”的建议。

从问题⑦~⑨的调查结果可见,参赛选手对秘书组和志愿者的支持工作给予了高度认可,赞扬了组织方的专业严谨和细致周到。

问题⑩的调查结果显示,81%的选手对本次比赛感到非常满意,15%的选手感到满意,说明首届线下“田赛”举办较为成功,相关办赛经验具有一定借鉴意义。

三、归纳总结——经验与启示

1.聚集多方力量,团结协作办赛

本次比赛的筹办聚集专家执委会、秘书工作组的内部组织力量以及带队教师和选手、国内外专家学者等外部协助力量,各方协作流程如图4所示。

本赛事可从监管机制、组织规划、学术支持等方面为相似赛事提供经验借鉴。其一,成立健全的监督仲裁小组,负责受理申诉并进行仲裁,以确保比赛公平公正。其二,建立严密的组织规划体系,在专家执委会的统筹指导下,秘书工作组有序展开筹备工作,包括制定详尽的比赛规程、进行志愿者培训与流程模拟等;同时,秘书工作组及时传达赛事通知并解答选手疑问,收集并反馈合理建议,为选手提供向上反馈通道,建构组织者和参与者之间的沟通桥梁,促进比赛流程的优化完善。其三,融入专家力量,大赛组委会邀请国内外知名专家学者进行学术报告,为比赛注入学术元素,提供更专业的学术支持,有利于师生深入了解专业发展趋势,拓宽国际视野,提升创新能力,推动科研与实践的深度融合。

2.设置模拟学生,真实有效竞赛

教学过程是师生相互交往、积极互动、共同发展的过程[3]。为落实“以生为本”理念,本次比赛采用每个比赛室安排4位模拟学生的方式,在保证比赛秩序的情况下,最大限度仿真课堂实景。相比无生模拟授课,有模拟学生的课堂反应能够更为有效地考查选手的理答水平与互动能力。选手与模拟学生之间的互动交往效果作为评委评分的重要依据,有助于更全面地测评选手的教育理念和教学能力是否与时俱进。因此,在比赛中设置模拟学生,通过比赛环境熏陶、评价标准引导,强化了选手对于学生主体性的理解与实践。

3.运用智能技术,公平公正完赛

“十四五”时期,信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段[4]。在办赛过程中,组委会充分应用现代技术实现比赛的信息化管理与服务,提高了办赛效率。

“田赛”初赛阶段,包括选手报名、作品提交、专家评审在内的所有环节均通过大赛官网一站式完成,该官网系统由云平台服务器支撑,后台进行统一管理,实施大数据分析。

决赛过程中,组委会运用Excel函数运算技术,一键生成119名选手的顺序号,既公开透明,又高效有序,避免逐一抽签所带来的时间耗费与秩序混乱。

决赛后,借助智能算法将各评委的原始分按顺序迅速生成转换分数进行成绩判定,不仅降低了人工统计可能的失误率,保证结果的准确性,而且有效解决了较短周期完赛后计分时间紧张的难点,显著提升工作效率,为后续比赛提供技术参考。

四、未来展望——发展与改进

1.落实强师计划,发挥比赛导向作用

本次比赛旨在落实强师计划,促进高素质地理教育人才的培养。通过对赛事规程、评价标准的优化设置,可以更好地发挥相关赛事对于高师地理教育人才培养方向的引导作用。

(1)赛事规程引导

高师地理课程的基础目标是让学生掌握扎实的地理专业知识和教学论知识[5]。本次比赛各环节充分体现了对专业知识和教学能力的重视程度,以备课环节为例,“田赛”针对目前地理课堂教学竞赛普遍存在脱离教材的问题,选用5套现行高中地理教材作为指定备课素材,同时提供与选题配套的课标内容作为依据,引导选手回归教材、用好教材,关注教学目标和内容对课标的落实。