中学地理远程生活化“四向一体”教学模式构建与实践

作者: 王丽莎 宋子童 陈亚辉 张玉 王高升 户清丽

摘 要:《基础教育课程教学改革深化行动方案》呼吁数字化背景下的新型教与学模式,以双师教学为基础的线上+线下混合式教学模式成为推动数字化教学的重要依托。本文基于地理教学模式构建的原理和方法,结合项目式学习,打造以远程生活化课堂为“一体”,遵循“四向”侧重延展课堂的“四向一体”教学模式,其中,“四向”分别指向设计嵌套递进式项目、设置进阶型地理问题链、打造线上+线下混合式课堂、搭建水平层次梯度评价体系。并以人教版选择性必修3“全球气候变化与国家安全”为例,运用“四向一体”教学模式,设计远程生活化的中学地理课程并展开教学实践研究。

关键词:远程生活化教学;“四向一体”教学模式;全球气候变化与国家安全

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)12-0003-05

在全球化发展进程中,基础教育面临的时代挑战日趋复杂。《基础教育课程教学改革深化行动方案》明确提出:要利用数字化技术拓展教学时空、共享优质资源,构建数字化背景下的新型教与学模式,以提升教学效率和质量[1]。然而,现有的远程教育模式存在一定局限,如缺乏对学生学情的准确把握、课程针对性不足、互动性与监督性有待提高等。为了应对这些挑战,本文创新性地提出了中学地理远程生活化“四向一体”教学模式。这一模式旨在优化线上+线下混合式教学模式,平衡区域教育资源,强化学生运用知识解决实际问题的能力,并促进高质量的地理学习。

一、中学远程生活化课堂“四向一体”教学模式

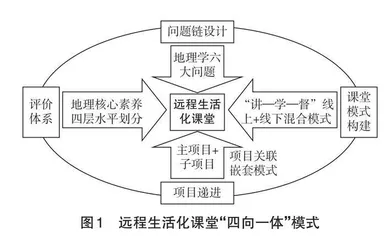

“一体”是指远程高效生活化课堂。既要求情境、问题、要素的生活化,又要求放大远程教育的师资优势,补足师生异位短板;“四向”是指远程生活化课堂在具体实施过程中的四个方面:以“六大地理核心问题”——“它在哪里”“它是什么样子”“它为什么在那里”“它是什么时候发生的”“它产生了什么作用”“怎样使它有利于人和自然环境”为基底,设置进阶型地理问题链;以“讲—学—督”线上+线下混合模式为依据,构建交互课堂;遵循理解逻辑,打造嵌套递进型项目;以高中地理课程标准为蓝本设计评价体系。“四向一体”教学模式如图1所示。

1.以远程生活化课堂为主体

远程生活化课堂具有下列特点:①通过设计以生活现象或问题为情境的教学活动,突破远程教学的距离限制,在激发学习动机的同时,鼓励学生搭建学科内容和生活之间的桥梁[2];②通过打造嵌套递进式项目,以疑难问题链为导向,让学生在使用地理方法主动探究解决实际问题的过程中,实现学科知识的建构;③在项目实践时,远端教师调动启发,现场教师协助监督,将情感连接、态度碰撞和行为互动贯穿课堂,督促学生开展高效课堂,推动互动化,升华并“提纯知识精髓”[3];④在迁移应用时,以开放性问题为抓手,进阶知识理解,完成思维进阶。基于此,可将远程生活化课堂分为“创设情境,关联生活”“项目实践,建构体系”“思想碰撞,升华梳理”“应用迁移,进阶思维”四个环节。

2.遵循“四向”侧重延展课堂

(1)设计嵌套递进式项目

课堂中围绕最重要的主项目展开并下设多级子项目,每个子项目下设多个环节以实现地理知识的学习、地理思维的培育、地理能力的锻炼、地理价值观念的塑造,最终完成主项目任务。主项目与子项目之间相互嵌套,子项目之间相互关联、层层递进,共同为完成主项目而服务(图2)。

(2)设置进阶型地理问题链

从感性知识、理性知识、迁移运用三个层面,围绕“六大地理核心问题”——“它在哪里”“它是什么样子”“它为什么在那里”“它是什么时候发生的”“它产生了什么作用”“怎样使它有利于人和自然环境”,逐层递进,设置基于远程教育模式的地理教学问题链,确保远程生活化课堂的顺利推进[4](图3)。

(3)打造“讲—学—督”线上+线下混合课堂模式

课堂模式“讲—学—督”一体,借助互联网将课堂转至云端,由远端教师讲解,学生于教室学习并展开师生互动和生生互动,现场教师在进行监督的同时与远端教师和学生建立联系,构建交互式课堂(图4)。

(4)搭建水平层次梯度评价体系

基于高中地理课程标准水平梯度要求,评价体系划分为四个水平层次,涵盖知识—能力—情感、态度三个维度。水平一显性评价学生的单一要素辨识;水平二要求辨识多要素、解释时空变化过程;水平三需具备分析人地影响强度与方式、解释地理系统运动与变化规律的能力,从格局角度解释环境整体性与差异性;水平四要求学生能从全球化视角分析、评价问题,具备国际合作意识与和谐发展观念[5](图5)。

二、中学地理远程生活化“四向一体”教学实践案例

本文根据“四向一体”教学模式,选择人教版选择性必修3第三章第四节“全球气候变化与国家安全”,以“二氧化碳浓度”与“全球气候变化”之间的关系为主题进行教学设计。因对接实践点为重庆市江津第四中学,故以重庆市为生活化背景适当调整教学设计并展开教学实践,实践内容包括课堂授课和模式评价两部分,并根据所收集到的问卷信息进行模式评估与完善。

1.嵌套式子母项目,重建知识结构

按照“四向一体”教学模式,本节课对应人教版地理教材选择性必修3第三章第四节“全球气候变化与国家安全”,聚焦二氧化碳对全球气候变化的影响,以“碳寻全球变化”为主题,以“如何应对全球气候变化”为主项目,下设“初探‘碳变化之因’—再探‘碳变化之果’—终探‘碳变化之治’”三个子项目,运用碳循环原理及温室效应的相关知识,探究二氧化碳如何导致全球气候变化,探究全球气候变化对人类产生的影响,以我国“双碳战略”为例,讨论如何开展国际合作应对全球气候变化。子项目嵌套主项目,遵循课程标准,层层递进、由浅入深,使学生充分明晰所学知识,理解有效应对全球变暖对于国家安全的重要意义(图6)。

2.生活化情境贯穿教学,简化抽象内容

因教学实践面向重庆市江津区第四中学,教学情境应结合具体学情与项目核心内容。初探“碳变化之因”情境以2023年重庆市的极端高温天气为例,学生亲历此事件,代入感强,可拉近师生距离;再探“碳变化之果”情境选择受海平面上升影响最明显的岛屿国家;终探“碳变化之治”以《重庆市地区应对气候变化白皮书》为情境,引导学生基于政府政策探寻个人、国家、全球应对全球气候变化的基本方式(图7)。

3.教师联合备课,前测把握学情

前测的目的在于辅助远端教师和现场教师把握学情,确定学习起点。前测内容包括已学旧知,如碳循环涉及的圈层等,以及跨学科知识和课堂预习知识等基础性知识,如碳循环途径等。通过前测,了解学生现有的认知水平和思维方式,以更好地制定课程重难点,实现课程教学目标[6](表1)。

4.水平层次评价,过程性与终结性评价相结合

建立过程性评价与终结性评价相结合的课堂水平层次评价体系,师生据此进行学生自评和教师评价两个环节,科学测评学生各方面水平,量化本次教学目标的达成效果(表2)。

5.融合性教学过程,教学模式落地

在项目、情境、评价体系设计完成后,融合构建“碳寻全球变化”的互动式教学过程(表3)。

中学地理远程生活化“四向一体”教学模式借助生活化情境将远程教育高效化。远端教师、现场教师联合备课,创设生活化情境;沿着 “六大地理核心问题”设计地理问题链;为引导学生情感行为互动,设置嵌套递进式项目和驱动性学习任务;为提升学生远程课堂参与度,以“讲—学—督”线上+线下混合模式为依据,构建交互课堂,以助推学生“学习地理,解决生活中的实际问题”为教学宗旨。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.教育部办公厅关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知[EB/OL].(2023-05-26)[2024-01-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/202306/t20230601_1062380.html.

[2] 罗高斌,张家鹏. 基于真实社会实践过程的高中地理生活化情境教学探究——以湘教版“人口迁移”为例[J]. 地理教育, 2023(12): 50-53.

[3] 任玉莹,郑惠元,户清丽. 基于项目式学习的初中地理课程制作——以“世界最大的黄土堆积区——黄土高原”为例[J]. 中学地理教学参考, 2023(27): 4-9.

[4] 户清丽,赵颖,张译元,等. 高中地理思维型课堂“一核四翼五阶”教学模式构建与实践[J]. 地理教学, 2023(17): 4-9.

[5] 段玉山.普通高中课程标准(2017年版2020年修订)教师指导·地理[M].上海:上海教育出版社,2020.

[6] 户清丽.中学地理教学案例研究[M].西安:陕西师范大学出版总社,2020.