“探究式+问题式”融合视角下的高中地理跨学科教学实践

作者: 朱菲菲 童超 宓泽锋

摘 要:“探究式+问题式”教学方法下的跨学科教学,不仅能培养学生自主探究解决真实复杂问题的能力,还能在启发式的问题框架下保障课堂知识点的高效传授。本文以“农业‘芯片’,稻香可期”为例,设计了提炼主题、制定目标、创设情境、构建问题链、探究问题和获取反馈6个步骤,旨在培养学生的自主学习能力和地理核心素养。

关键词:“探究式+问题式”;跨学科;高中地理;农业

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)12-0023-05

一、引言

新课程改革要求地理课堂不断尝试新的教学方式,提高教学质量,培养综合型高素质人才。2014年教育部发布的《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中明确指出课程需要以生为本,强化育人功能,改进教学方式,开展跨学科主题教育教学活动,有机整合相关学科,提高学生综合分析和解决问题的能力[1]。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)则指出,地理课程既要求重点关注地理与其他学科的交叉,做好课程的顶层设计,又要求一线教师能够多尝试新的教学方法,如问题式教学和实践教学等[2],以提升学生的地理核心素养。

新课标指出地理学的研究对象是人地关系,即多个关联要素组成的地理综合体,使其成为一门文理兼顾的交叉学科,具有综合性、区域性和本土性的特征。跨学科地理教学实践在主题选择、知识整合、课堂效率等方面对师生提出了新的挑战,需要教师在采用综合思维方法的基础上,探索新的融合式教学方式来帮助学生解决地理问题。本文尝试采用“探究式+问题式”的教学方法,融合生物学科中生物与环境的统一性内容以及地理学科中农业区位因素内容,进行跨学科教学实践,旨在推动跨学科课堂教学方法的创新与实践。

二、跨学科教学的方法探索

跨学科由“interdisciplinary”翻译而来,综合伍德沃斯、钱学森和刘仲林等学者的理解,跨学科是跨越和渗透不同学科的知识和思维方式的一种教学活动[3]。跨学科教学则是以主题为载体,以问题为导向,将两门及以上学科的知识、思维方式和方法相互融合,帮助学生解决真实问题的一种教学实践活动。跨学科教学可围绕一个核心学科的主题,辅以其他学科的知识和思维方式进行教学设计[4]。

跨学科教学的内涵要求体现在:第一,教学主题要体现“跨”[5],选择教学主题时需要考虑该内容是否需要借助其他学科的知识辅助解决,体现多学科融合的视角;第二,学科知识要体现整合,不同学科的知识体系存在差异,需要用统一的结构进行整合,要求师生合作收集与主题相关的材料和资源,共同创设教学情境;第三,学习方式要完成转变,跨学科教学通过不同层次的主题活动呈现,更加强调学生的合作探究和深度思考能力,突出学生的主体地位;第四,教学方式要实现创新,跨学科教学对教师的学科知识融合程度要求较高,落实到课堂教学中对教学方式也提出了较大的挑战,需要推动教学方式的创新。

不同课堂教学方法的融合运用是高效落实跨学科教学的重要趋势。21世纪以来,我国课堂教学方法实现了“讲授法→合作探究学习法→实践教学法”的变革,跨学科主题实践成为当前课堂教学研究的热点领域[6]。新课程改革提出培养学生核心素养的目标,要求教师在课堂教学方法的选择上,要更加关注学生解决真实情境中复杂问题的能力,强调学生综合思维和实践能力的培养。而不同教学方法在培养重点上存在差异,综合思维和实践能力的培养要求教师在课堂中融合不同的教学法,特别是在跨学科课堂教学中同样如此。

“探究式+问题式”教学法的融合运用是对跨学科课堂教学实践的有益尝试。探究式教学法强调学生在自主探究过程中的主体地位,但自主探究容易导致知识碎片化,出现问题探究的逻辑性不强、层次性不高等问题;问题式教学法则强调在教师的协助下,加强问题探究的专业性和逻辑性,但缺乏对自主探究能力和发散性思维的锻炼。因此,两种教学法的融合能够促进师生合作,以学生自主探究为核心,辅以教师的启发性引导,既突出学生学习的主体地位,又强调教学的专业性、逻辑性和综合性,从而实现高效培养学生学科核心素养的目标。

三、“探究式+问题式”跨学科教学设计路径

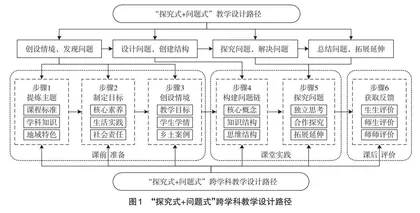

“探究式+问题式”教学设计路径融合了探究式和问题式教学法的特点[7],共4个设计步骤,分别为创设情境发现问题、设计问题创建结构、探究问题解决问题和总结问题拓展延伸。在跨学科课堂教学实践中,以“探究式+问题式”教学法的设计路径为基础,结合跨学科教学的综合性和复杂化等特点,将其细化为6个步骤,分别是提炼主题、制定目标、创设情境、构建问题链、探究问题和获取反馈(图1)。

该教学设计路径的实施过程中需要注意:第一,由于课堂时间有限,步骤1~3需在课前进行,步骤4~5主要在课堂实践中完成,步骤6需在课后完成。第二,步骤1~3由于信息相对复杂无序,需要师生通力合作完成,以学生自主探究的问题为基础,教师对相关内容进行整合从而体现逻辑性和专业性,强调以探究式教学为主,问题式教学为辅。其中步骤1需在正式上课前的一周时间内开展,在教师介绍完课堂背景的前提下,学生自主开展探究主题的选择,教师在汇总所有学生的探究主题后,结合学生学情来提炼核心主题。步骤2则在主题选定后,学生先自己预设学习目标,教师再结合核心素养、生活实践和社会责任等细化学生的学习目标,形成系统的教学目标。步骤3让学生借助网络、书籍等自行查找与主题相关的案例并汇总,最后由教师从地理学科的时空维度整理案例,构建学习情境。第三,步骤4主要是在步骤1~3过程中搜集的学生拟定的探究问题基础上,教师对学生的探究问题进行整理,在课堂中与学生共同梳理并构建逻辑性强、符合课堂知识点传授的问题链,制定课堂探究问题的范围和框架,此步骤强调以教师主导的问题式教学法为主,学生的互动探究为辅。第四,课堂实践的步骤5中强调学生需要通过独立探究、合作探究两种形式,分析、解决和总结问题,进而实现提升学生学科核心素养能力的目标,此步骤则以探究式教学法为主开展,强调学生探究的主体地位。第五,步骤6的设置旨在通过获得反馈来更好地改进课堂教学,分为生生、师生和师师3个反馈环节。通过不同群体的反馈对教学进行反思和修改,及时调整部分策略以期提高课堂教学质量,从而发挥出“探究式+问题式”教学方法的融合优势。

四、“探究式+问题式”的跨学科教学案例

1. 跨学科的教学主题提炼

跨学科教学需要选择一个容易与其他学科相融合的主题。根据地理学科的课标要求以及知识结构,本文将农业专题作为跨学科教学的主题。第一,农业是培养学生地理综合思维等能力的重要内容;第二,农业是高考试题中出现频率较高、失分率较高的内容;第三,农业虽然与学生的生活息息相关,但对于城市学生而言,与他们的生活实践相距甚远,缺少生活经验的支撑;第四,农业涉及大量的生物学知识,仅从地理学科角度分析会使学生的理解产生较大困难;第五,结合乡土特色,杭州作为典型的南方城市,以水稻种植为农业生产的代表。

2. 基于地理核心素养的目标设定

教学目标是教学实践开展的检验标准,依据核心素养、生活实践和社会责任3个方面制定教学目标。以地理学科核心素养为核心目标,首先,结合生物学知识和水稻发展历史分析水稻种植的区位条件,培养学生综合思维能力,对应生物学科的科学思维和科学探究;其次,通过讨论分析浙江野生水稻的区位条件、宋朝时期水稻产量得到提升的原因以及马达加斯加的杂交水稻种植区位条件,培养学生的区域认知能力和地理实践力;最后,通过水稻种植区位条件变化的学习,认识社会发展进程中人口增加、粮食短缺和土地供给之间的关系,形成人地协调观。

3. 探究式的课堂情境创设

真实情境能够为学生提供问题发现、分析和解决的环境,强调了生活化的地理学习。由于水稻种植业等农业生产离学生的生活实际较远,需要通过情境的重现帮助学生理解,因此共设计了4个主题情境(表1)。情境的创设需要做到“四个体现”:一体现时间性,从河姆渡时期—宋朝—近现代—当下的水稻发展,体现时间维度;二体现空间性,从浙江余姚到新疆喀什,再到越南、巴基斯坦和马达加斯加等国家,体现空间维度;三体现标志性,选择第一株野生水稻的发现、宋朝水稻种植产量增加、杂交技术水稻产量增加以及作为种子芯片远销他国等典型事例;四体现乡土性,浙江区域的乡土案例更贴近学生的生活实际。

4. 层次式的问题链构建

通过问题的整理与学生的互动,运用问题式教学来梳理和构建问题链,进而通过学生的讨论和探究来解决问题。问题的设计需要考虑几个细节:第一,问题的选择需要与主题情境相关联,不同主题情境下的水稻种植业的区位条件存在差异,要具体问题具体分析;第二,问题的设计需要贴近学生的认知水平,体现层次性,从分析气候条件向分析生产方式、政策等其他区位条件逐步深化,加强学生分析问题的综合性能力;第三,问题的呈现需要留有一定思考空间,激发学生地理学习的兴趣,如探究1中野生水稻种子的干瘪与当地气候环境和土壤条件的关联存在一定难度,需要给予学生思考和讨论的机会。

5.“探究式+问题式”的课堂问题解决

探究和体验是学生学习的主要形式。其中,探究活动在有限的课堂活动中受到课堂时间限制,无法完全支撑学生自主发现问题、分析问题和解决问题的全过程。因此,需要提前一周思考需探究的问题,如水稻种植到底是从哪里传播而来、大米什么时候登上五谷杂粮中的首位等问题。课堂中的探究活动主要以同桌讨论和4人小组讨论两种形式为主,在已有的问题中衍生并自主探究其他问题,同时,可通过师生互动解决问题。其次,体验活动可以是动手实践的体验,也可以是思维氛围的体验。围绕水稻种植的发展过程以及杂交水稻种植的地域拓展两大核心问题,用问题链的形式进行串联(图2),在解决若干问题的过程中,让学生感受到随着社会经济发展水平的提高,科技因素对水稻区位的影响愈加明显;同时,我国自主研发的杂交水稻能够帮助其他国家解决粮食问题,可以提升学生的民族自豪感,达成课程思政目标。

6.反馈式的课后评价获取

教学评价能够有效地反馈学生的知识掌握程度,分为学生和教师两大评价主体。学生评价主要在课后进行,学生的反馈如下:探究课堂能够让我们理解水稻种植业的历史发展过程,明白河姆渡时期、宋朝时期和近现代时期水稻产量的提升,与气候环境的变化以及技术水平的提高关系紧密,但在评价马达加斯加的水稻种植条件时还不能全面地得出各类区位条件。教师评价:学生能理解、分析和解释水稻种植业的区位条件变化,但无法深入探讨水稻的生物习性和具体气候条件之间的联系。基于课堂评价与反馈,在下一轮的“探究式+问题式”跨学科课堂教学实践中,一方面需要在设定情境问题的基础上,给予学生更丰富和更有针对性的学习资料,夯实学生开展探究的知识基础;另一方面,需要在课堂实践的过程中,对探究问题进行结构性设计和优化,进一步发挥教师对重点内容的引导作用,保障课堂知识点的高效传授。

五、总结与评价

“探究式+问题式”融合下的跨学科教学尝试,符合新教材、新课程实施的素质要求,以学生自主探究为核心,辅以逻辑性、层次性明显的问题链,融合地理学与生物学的基础知识和核心素养,提高课堂学习的效率和质量。在课堂教学前,该教学方式能够提供充足的时间促进问题的发现,以学生的自主探究为核心,增强学生的问题发现能力。在课堂教学中,“探究式+问题式”教学法能够专业化地组织各类信息,删繁就简,既能够发挥学生的探究能力和团队合作能力,培养课堂兴趣与发散性思维,又能够通过教师来锚定课堂的核心问题,使得课堂得以有序、高效开展,保障课堂知识点的有效传输。

“探究式+问题式”教学法在跨学科课堂中的实践对教师的课程整合能力、设计能力和创新能力都提出了较高的要求。第一,教师除了熟悉本学科的知识体系,还要熟悉其他可以融合的学科知识体系,只有在熟悉知识的前提下才能进行跨学科的融合;第二,跨学科的教学对目前的地理课堂教学模式产生了一些影响,需要补充相关学科的知识、方法等,所以需要合理地分配课堂教学时间;第三,教师需要充分考虑学生的思维方式,对学生可能提出的探究问题进行预设,并根据学生欠缺的知识储备提供相应的学习资料,夯实学生探究的知识基础;第四,学科内容和方法的融合需要教师创造性地进行设计,加之信息技术的不断革新,均对教师的创新能力提出了更高的要求。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 教育部关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见[EB/OL]. (2014-04-08)[2024-09-20]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/201404/t20140408_167226.html.

[2] 中华人民共和国教育部. 普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京:人民教育出版社, 2020.

[3] 李序花, 冯春艳, 马红亮, 等. 跨学科主题教学:基本内涵、价值向度及设计路径[J]. 天津师范大学学报(基础教育版), 2023, 24(6):1-6.

[4] 黄钰洁, 张桥英, 易国巧, 等. 基于核心素养培育的高中地理跨学科主题式教学设计——以“村BA”下的乡村振兴为案例[J]. 地理教育, 2024(7):26-30.

[5] 李洪修, 崔亚雪. 跨学科教学的要素分析、问题审视与优化路径[J]. 课程·教材·教法, 2023, 43(1):74-81.

[6] 张娥, 张艳. 大概念视域下高中地理跨学科教学资源的整合探究——以人教版高中地理必修一为例[J]. 地理教育, 2024(S1):29-31,56.

[7] 朱菲菲, 宓泽锋, 崔玥. 基于“探究式+问题式”教学方法的高中地理课堂教学探究——以“‘巴西松子’的正名和远名之路”为例[J]. 地理教学, 2022(15):46-49.

[8] 林承坤. 长江、钱塘江中下游地区新石器时代古地理与稻作的起源和分布[J]. 农业考古, 1987(1):283-292.

[9] 孙湘君, 杜乃秋, 陈明洪. “河姆渡”先人生活时期的古植被、古气候[J]. 植物学报, 1981, 23(2):146-151,182-184.

[10] 游修龄. 太湖地区稻作起源及其传播和发展问题[J]. 中国农史, 1986(1):71-83.

[11] 杜佳澍, 谭雅菲, 张立军. 中国杂交水稻在马达加斯加的发展模式探讨[J]. 杂交水稻, 2023, 38(5):143-148.