新课标背景下中学地理课程思政研究的热点、趋势与启示

作者: 郑文凯 户清丽

2019 年 3 月,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会指出:在大中小学循序渐进、螺旋式上升地开设思想政治理论课非常必要,同时要坚持显性教育和隐性教育相统一, 挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员育人、全程育人、全方位育人。“课程思政”(Courses for Ideological and Political Education)是新时代党中央推动教育事业纵深发展的一项重要战略部署[1],是指依托思想政治课程之外的各门课程,在充分挖掘学科思想教育资源的基础上,在系统的课堂教学中传播理论、引导价值、激发情感、塑造品格, 最终促进学生全面发展的教育理念。

自《义务教育地理课程标准(2022 年版)》颁布以来,地理教育学界也掀起了课程思政研究热潮,专家学者和一线教师从地理课程顶层设计、地理教材思政元素挖掘以及课堂教学实践等角度充分探索了中学地理课程与课程思政理念结合的可能性,并发表大量研究成果。2022 年 11 月 8 日,教育部印发《关于进一步加强中小学思政课建设的意见》,要求构建大思政课程体系,准确把握各门学科育人目标,将课程思政有机融入各类课程教学,深入实施跨学科综合育人。在此背景下,为使地理学科发挥自身特色,落实立德树人根本目标,有必要对中学地理课程的相关研究进行全面梳理, 总结未来研究可能存在的方向。知识图谱(Mapping Knowledge Domains)能从宏观、中观、微观各层面揭示一个领域、学科或主题发展的概貌,使学者从各个角度对研究热点、重点等信息获得较直观的认识[2]。基于此,本研究将运用文献计量学方法,选取近年来地理课程思政相关研究作为分析对象,从中探索当前地理课程思政研究的焦点,为相关研究的发展提供建议。

一、研究方法

1.数据采集与处理

本文选取的研究数据均来自中国知网(CNKI),初次搜索以“地理”并含“课程思政”为关键词,筛选出相关程度较高的文献;之后以“地理”并含“学科德育”“地理”并含“思想教育”为关键词进行补充。搜索结果主要来自地理教育界影响力最大的三大期刊《中学地理教学参考》《地理教学》《地理教育》,同时包含近三年相关的硕博论文,剔除相关性较差和非重点期刊来源的文献后,共得到目标文献 117 篇,均以 Notefirst 题录格式导出,转换为 xml 文件后导入 Bicomb 2.0 软件。

2.研究工具

本文选取 Bicomb 2.0 作为数据源处理工具,SPSS 25、Ucinet 6.761 作为知识图谱绘制工具,现简要介绍其特点与适用性。

①书目共现分析系统(Bibliographic Items co-occurrence Matrix Builder, Bicomb)是由中国医科大学医学信息学系崔雷教授团队开发的文献计量学工具,能够提取文献题录当中的关键词、作者、机构、年份等字段信息,并对字段进行频率、占比统计,以词篇矩阵和共现矩阵导出。本研究的所有环节均依靠该系统进行数据处理,并生成统计信息和各类矩阵。

②Ucinet(University of California at Irvine NETwork)是由美国加州大学尔湾分校学者Linton Freeman 开发的社会网络分析工具。Ucinet 是当前主流的综合性社会网络分析工具之一,软件内部融合了多种可视化工具, 使其综合性很强、分析功能强大。

3.研究方法与过程

本研究主要采用文献计量学方法和内容分析法,前者能够运用定量手段,结合网络数据库获取海量文献信息,挖掘科研热点的发展趋势,并生成直观的可视化图像。内容分析法则是在文献计量学基础上,对数据结果进行解读,以揭示文献关键词出现频率、聚类结果和知识图谱形态特征与研究主题之间关系的手段。

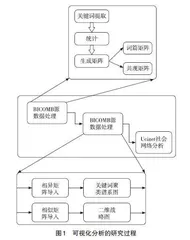

根据研究工具的特点和国内相关研究的共性路径,本研究将研究进程分为以下几步(图1):第一,将处理好的文献数据导入 Bicomb 2.0 系统并创建新项目,对关键词、作者机构、来源期刊等字段进行统计并输出表格,根据相关指标确定高频关键词;第二,根据研究需要的阈值频率生成词篇矩阵和共现矩阵,前者用于聚类分析,后者用于社会网络分析;第三, 将词篇矩阵调整格式后以文本数据导入 SPSS,并运行系统聚类,得到相似矩阵和谱系图(聚类树图);第四,将上一步得到的相异矩阵进行格式处理,导入 SPSS 后运行“多维标度”,得到二维战略图;第五,将第二步得到的共现矩阵导入 Ucinet,运用其绘图程序生成共词网络图。

二、中学地理课程思政研究领域的主题分析

1.高频关键词及其分析

使用 Bicomb 软件的提取功能从 117 篇文献中抽取出 426 个关键词,并对其出现频率进行统计,将结果中数据进行清洗,合并如“高中地理”“高中地理教学”等同义关键词。高频关键词的确定不具备统一标准,通常根据研究者需要和文献情况灵活选择,学界普遍通过三种方式确定高频关键词,即普赖斯公式法、累计频次阈值法、心理估计法[3]。本研究采用普赖斯公式M= 0.749[Nmax](公式中 M 为高频词阈值,Nmax为所选文献中被引频次的最高值)确定高频关键词,经过计算得到 M 值为 5.296,根据实际情况取整后最终确定出现频率大于等于 5 的为高频关键词,共 12 个(表1)。分析以上结果可以发现,近年来我国地理课程思政研究主要围绕“立德树人”这一主题展开,研究领域贯通初中与高中,但涉及高中地理的研究略多于初中。相关研究注重与地理学科核心素养相联系,形成较多融合课程思政理念的地理教学设计。高频关键词呈现的特点已经初步解释了当前研究的重要方向,要进一步挖掘研究主题间的关联特征,还需要使用关键词共现分析手段深入揭示关键词中隐藏的信息。

2.高频关键词的相异矩阵及分析

提取关键词后,在 Bicomb 软件中选择矩阵功能,分别生成词篇矩阵和共词矩阵。为使结果更具有代表性,将阈值设置为 3,略低于高频关键词,得到 18×18 共词矩阵,受篇幅限制此处仅展示频数前十位关键词的 10×10 矩阵(表2)。

共词矩阵的行和列分别代表关键词,表中数字为行和列的交集(共现次数),当两个关键词在同一篇文献中出现时,说明二者存在某种关系[4]。例如,第一行第三列的交集为 7,说明“课程思政”与“立德树人”在同一篇文章中出现的次数为 7 次;对角线数字代表该关键词出现频率。

将 Bicomb 软件生成的词篇矩阵转换编码格式后以文本数据导入 SPSS 25 软件,选择Ochiai 系数运行系统聚类,得到 18×18 的相似矩阵,此处受篇幅限制仅展示8×8矩阵(表3)。另外为避免关键词自身频次差异带来的影响,采用(1-相似矩阵)产生相异矩阵,其中的数字表示数据间的相异性,数值越接近 1 表明相应的两个关键词之间的距离越远、相似度越小; 反之,数值越接近 0,则表明关键词之间的距离越小、相似度越大[5]。由表3可以得知,各关键词与课程思政之间由远及近的关系分别为:思政教育(0.885 8)、立德树人(0.820 3)、教学设计(0.818 0)、中学地理(0.803 4)、初中地理(0.659 5)、地理教学(0.591 2)、高中地理(0.479 9)。此结果表明相关文献中,学者较多地将课程思政与“高中地理”“地理教学”相联系,形成的研究成果较多;而较少将课程思政与“思政教育”一起讨论,这也表明当前地理课程思政研究迫切需要关注地理学科本身的育人价值和思政功能,明确地理课程思政何以实现“立德树人”的根本教育目的。另外,课程思政与初中地理之间的距离大于高中地理,表明较多的研究成果集中在高中地理课程思政研究,而学界较少关注初中地理与课程思政的结合。这也表明今后一段时间结合《义务教育地理课程标准(2022 年版)》的课程思政研究将成为重要研究方向。

聚类分析(Cluster Analysis)的实质是寻找一种能客观反映元素之间亲疏关系的统计量,然后根据这种统计量把元素分成若干类[6]。聚类结果能够直观反应各关键词之间的亲疏关系,将距离较近的主题词聚合为类团,进而体现研究的热点和趋势。关键词聚类分析时,先以最有影响的关键词(即种子关键词)生成聚类;再由聚类中的种子关键词及相邻的关键词再组成一个新的聚类。关键词之间越相似则距离越近,反之较远。本研究将前述步骤得到的 Ochiai相似系数矩阵导入 SPSS 25,得到课程思政主题研究的关键词聚类树状图(图 2),并划分出 五大热点(表 4)。

种类一侧重学科德育视角下的地理课程思政研究,属于较为传统的研究领域,包括地理课程、德育评价、课程德育一体化、学科德育等关键词。其中学科德育、课程德育与课程思政在内涵上具有高度的一致性,有学者认为德育发展仅靠显性德育课程(或思政课程)难以企及,还需要各学科教学中融入德育元素,这种教育理念在基础教育领域被称为学科德育, 在高等教育领域则称为课程思政[7]。已有的典型研究从课程德育一体化角度关注了地理教材中学科德育的发展情况并构建了评价模型。围绕地理核心素养的研究重要程度较高,已有学者阐述了义务教育新课标中地理学科育人价值[8]。因此立足中学地理的学科特点,融入地理学科核心素养,探索构建地理课程思政的“目标—内容—评价”体系对地理课程思政理论的纵深发展意义重大。

种类二从较宏观的层面揭示了中学地理课程思政的实现路径——学科、教师、课堂。首先应当明确:学科课程唯有回归自身,才能真正实现课程思政[9]。党的二十大报告中提出的众多基本方略都能在地理学领域找到对接点,如新发展理念、山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、人与自然和谐共生、全人类共同价值等表述均与地理课程内容密切相关,挖掘这些表述背后的学科育人价值,对地理课程思政发展有重要指导作用。其次,地理教师的课程思政意识与能力是课程思政内容在教学中落实的关键,相关研究已经指出了地理教师课程思政素养存在短板,需要教师自觉进修,提高课程思政水平,同时加强高师地理专业思政建设, 发挥对中学课程思政的引领作用[10]。

种类三是包容面最广的领域,揭示了中学地理课程思政的目标、手段与方法——地理课程思政的目标是实现立德树人根本任务,而开展课程思政需要一系列教学策略,如案例设计和思政元素融合,并采用不同教学方法开展地理课程思政教学。另外,核心素养与课程思政的结合也是重要研究热点,典型研究如袁孝亭教授结合义务教育新课标分析了区域认知的育人价值[11]。

种类四和种类五存在一定联系,均是地理课程思政在教学领域的发展,主要包括以下几方面研究:一是融合地理课程思政内容的项目式、主题式教学;二是思政课“议题式教学”在地理学科领域的应用,如自然地理教学过程中以青藏高原为例开展议题式教学[12]。

3.相异矩阵的多维尺度分析

为进一步挖掘关键词之间隐藏的信息,在 SPSS 中对相似矩阵进行处理后运行多维标度分析,测量区间选择“Euclidean”并对转换值进行 Z 分数标准化。结果显示 Stress=0.260 4, RSQ=0.659 5,说明运算拟合程度较好,能够代表地理课程思政相关文献关键词之间的学术联系(通常认为,压力系数(Stress)≤5%则近似程度较好,RSQ 在 0.6 以上则可以接受)。多维尺度分析结果如图 3 所示。

多维尺度绘制出的坐标系称为战略坐标,其中横坐标为向心度(centrality),表示不同领域相互影响的程度,某一领域与其他领域的联系越多、越强则该领域在研究体系中越靠近中心;纵坐标为密度(density),表示同一领域(或主题)内部的相互联系强度[13]。多维尺度坐标系统中,第一象限中心度和密度都很高,圆圈所代表的研究主题之间联系紧密,处于研究网络中心;第二象限的研究主题也相对集中,学界对本主题有较高关注度,但总体上研究尚未成熟,未来将成为研究热点;第三象限主题间联系紧密,且题目明确,表明已有研究机构在进行正式研究;第四象限主题相对处于整个研究体系的边缘位置[14]。