基于综合难度模型的高考地理试题分析

作者: 汪志鹏 赖志柱

综合难度模型常被应用于教育评估中的试题难度评价,其最初概念是课程总体难度(Overall difficulty),这一概念由Nohara(2001)在美国国家教育统计中心的工作报告中提出[1]。华东师范大学鲍建生教授(2002)借鉴了这一概念并结合数学学科的特征,建构了拥有五个维度因素(背景、探究、知识含量、推理、运算)的多水平综合难度模型,并对其中每个因素又进行了水平划分[2]。鲍建生创建的综合难度模型起初用于中英两国的数学课程教学内容综合难度比较。其出发点是基于数学课程的特点,并不适合直接应用于地理学科,后来王宇基于地理学科自身的学科特性对综合难度模型进行改造并运用于高考地理试题的综合难度分析[3]。随后,王冰[4]、杨丽敏[5]等人相继将王宇改进的综合难度模型运用于高考地理试题的分析中。高考地理试题涵盖了高中地理学科的教学内容,包括地球的形状与结构、自然地理、人文地理等方面的知识。这些试题旨在考查学生对地理知识、理论和应用的掌握程度;考查学生对地理学科的理解、分析和解决问题的能力。基于综合难度模型的试题分析可以帮助地理教师或地理教研室确定试题的相对难易程度,并据此做出相应的教学调整,帮助教师和学生理解试题的要求和考查重点[6]。通过综合难度模型,可以分析试题的题干、选项、解答过程等因素,综合考虑试题的理解难度、计算难度、推理难度等方面的因素,进而得出一个较为准确的难度评估。由于初始的综合难度模型在经过计算后容易出现多组数据间差值较大的问题,因此笔者选取了2022—2023年的高考地理全国乙卷进行基于王宇模型改进后的综合难度模型分析。该研究是为帮助教师了解不同题型的比例和知识点的覆盖情况,从而为备考提供针对性的指导,有效应对“新高考”改革下的高考试题出题方向,合理安排教学进度和内容,提高教学质量和效果。

一、模型构建

由我国学者鲍建生参照我国数学课程的特性,确定了以“背景、知识含量、探究、推理和运算”为影响因素的数学试题综合难度模型,其难度值计算公式为:

[di=jnijdijn(i=1,2,3,4,5;j=1,2,3)]

在这一公式中,[di](i=1,2,3,4,5)代表该套试题在“背景材料”“认知水平”“推理水平”“设问方式”和“知识含量”这五个难度因素上面的值,[nij]表示在第i个难度因素中j水平内的试题数量,[dij]则表示在第i个难度因素中j水平内的赋值,n表示此套试题的总题数。

由于地理学科自身的学科特性,地理试题的构建往往涉及了地理概念和原理即地理学的各个概念、原理和理论,以及与地理相关的各个子领域,如人文地理、自然地理、经济地理等;同时地理试题通常基于真实的地理现象和案例,涵盖各个地区和国家的地理特征、环境问题、人口分布、经济发展等;相较于其他的学科试题,地理试题其独有的特征是包含地图、图表、统计数据等信息素材,要求考生读图、解读数据,并做出相应的分析和推理。在地理试题的五个难度因素的水平划分上,结合先前已有的相关研究,以及《普通高中地理课程标准》中对于构建符合地理学科核心素养的地理试题相关要求,最终确定了对不同难度因素的水平划分和赋值标准(表1)。

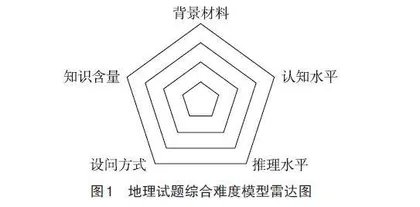

由此根据这五个难度因素构建相对应的综合难度模型雷达图(图1)。

由于王宇改进后的综合难度模型中的[dij]赋值较为主观和生硬,不便于科学比较和分析,结合有关专家和高中地理教师的建议,在此基础上对每个难度因素的各个水平值赋予一定权重[wij],它表示在第i个难度因素中j水平的权重系数。根据给定的难度因素,不同水平赋值下的所有权重系数值相加等于1,由此得到以下的改进模型难度值计算公式。

[di=jnijdijwijn(i=1,2,3,4,5;j=1,2,3)]

[jwij=1(i=1,2,3,4,5;j=1,2,3)]

二、案例选取及综合难度模型分析

高考地理全国乙卷的难度适中,题目注重考查考生的基础知识和综合能力,同时也体现了新课程改革的理念和要求,强调对地理现象和问题的分析和解决,注重对地理学科核心素养的培养。因此,本次研究选取2022年和2023年高考地理全国乙卷试题进行研究,考生需要对11道选择题和3道材料分析题进行作答。本研究通过对每一小题的难度进行分析,能够更好地了解试题的难度分布情况;使用赋值标准进行赋值,能够更加客观地评估每一个题的情况。本文选取2023年高考地理全国乙卷中第4个题组(第9~11小题)作为赋值案例,对每一小题进行综合难度分析和赋值。

【原题呈现】位于日本海附近的珲春与内陆的辽源各日最高气温时刻(北京时间)的月均值不同(表2)。规定各日最高气温时刻与月均值相差超过1小时为偏离。据此完成下题。

9.珲春7月各日最高气温时刻均值滞后当地正午约

A.1小时40分钟 B.2小时00分钟

C.2小时40分钟 D.3小时20分钟

10.珲春的最高气温时刻月均值滞后当地正午的时间长于辽源,原因是珲春

A.降水多 B.受海洋影响强

C.风力强 D.受山地影响强

11.辽源冬季偏离天数少,说明辽源冬季多

A.雨雪天气 B.温带气旋

C.晴朗天气 D.冷锋过境

试题分析:①从背景材料上分析,本题组以“文字材料+图表信息+复杂数据需判读”的形式呈现,文字材料较少但图表所表达的地理信息相对复杂,需要学生进行判读处理,属于复杂材料,即9~11题在背景材料维度均赋值为“3”。

②从认知水平进行分析,对于第1小题,学生无法直接从试题材料中获取有效的信息,需要进行提炼加工并具备一定的地理知识才能够回答这个问题,属于“劣构题”。该问题主要考查学生的综合思维能力、获取和解读地理信息的能力,属于认知水平中的“应用”,在难度上赋值为“3”;第2小题需要比较两地的气温,此题目旨在测试学生是否能够将地理知识与问题联系起来,以了解气温受到哪些因素的影响。因此,此题属于认知水平中的“理解”,可赋值为“2”; 学生在回答第3个小题时,需要运用基本的地理知识和技能来解释地理事物变化的原因和规律,因此这个问题属于“理解”的认知水平,可赋值为“2”。

③从推理水平来看,第1小题主要考查的是学生的综合思维和区域认知能力,理解并运用地方时和区时的转换,学生需要根据所学知识确认“北京时间”所代表经度,通过计算经度差后转化为时间差,最后计算时间。该题步骤较多,同时需要结合图片上的数字信息进行运算,属于“复杂推理”,赋值为“3”;第2小题考查影响气温的因素中海陆位置知识,学生在解决此问题时,不仅需要联系材料确定相对海陆位置,还需要运用海陆位置对气温影响的相关知识,因此属于“中等推理”,赋值为“2”;第3小题与第2小题一致,考查的是影响气温的因素,学生只需要结合材料所给信息,推理辽源冬季天气状况受何种天气系统影响所致即可得出答案,仅需要进行一步推理,属于“简单推理”,赋值为“1”。

④从问题的设问方式来看,这3道试题都是“单一设问”,都要求回答一个问题,所以对其的赋值均为“1”。

⑤从知识含量上分析,第1小题考查的是区时与地方时以及两者之间的转换,涉及两个知识点,赋值为“2”;第2小题考查的是影响气温的因素中海陆位置的影响,涉及一个知识点,赋值为“1”;第3小题考查天气系统对气温的影响,涉及一个知识点,赋值为“1”。

三、2022—2023年高考地理全国乙卷综合难度分析

本研究采用2022—2023年高考地理全国乙卷(选修部分为旅游地理)作为样本,按照前述的分析框架和步骤,对每个试题的难度因素进行了比较和评估,并利用修正后的综合难度系数模型公式计算了各题的加权平均值,以反映试卷的整体难度。2022—2023年高考地理全国乙卷试题统计数据如表3所示。

1.背景材料

根据2022年和2023年高考地理全国乙卷中的数据统计,可以发现“背景材料”的变化趋势如下:属于“单一材料”的试题比例在两年间有明显上升,从5%增加到35%,“复合材料”的试题比例在两年间明显下降,从85%降低到50%,属于“复杂材料”的试题比例略微上升,由10%上升至15%,具体如图2所示。

根据上述数据分析,可以得出结论:相对于2022年的高考地理全国乙卷,在“单一材料”和“复杂材料”的试题比例上有所增加,而2022年的试卷中,“复合材料”试题所占比例高于2023年的试卷。2023年的试卷主要依靠文字材料充当试题的背景,而2022年的试卷则更注重使用丰富的图表数据作为试题的背景材料。在实际试题当中,2022年的试卷中除了基本的文字材料,图表形式的材料也比较丰富,有人口变化统计表(选择题第1~3题)、产业示意图(选择题第4~6题)、水文监测图(选择题第7~8题)、风向风级图(选择题第9~11题)、包含经纬网的世界局部区域图(非选择题第36题)以及海平面变化折线图(非选择题第37题)。可以看出2022年的试题着重考查了学生读图并从图表材料获取地理信息的能力。2023年的试卷中选择题第1~3题和第6~8题这两组题给出了相应文字内容作为背景材料;在图表上设置了运输示意图(选择题第4~5题)、气温统计表(选择题第9~11题)、公交网络模式图(非选择题第36题)以及包含经纬网的世界局部区域图(非选择题第37题)。2023年的试题背景材料相对于2022年更加注重背景材料的多样化,做到了均衡考查学生通过不同类型的背景材料获取地理信息的能力,更加注重学生的均衡发展。例如,在2023年试题选择题第6~8题中,背景材料虽然只有文字说明,属于“单一材料”,但需要学生将材料中的文字信息提炼出来,并结合自身的地理学科知识进行推理,才能得出山脉变动原因,考查了学生的综合思维和区域认知能力。

2.认知水平

根据2022年和2023年高考地理全国乙卷中的试题数据进行统计,可以发现“认知水平”的变化趋势如下:属于“识记”的试题比例在两年间略有上升,从20%增加到25%,“理解”的试题比例在两年间有些许下降,从60%降低到55%,“应用”的试题比例没有变动,为20%,具体如图3所示。

从图3可以看出,2022年和2023年的高考地理全国乙卷都是以“理解”水平为主,2022年卷稍高,“识记”水平上2022年卷相比2023年卷略低,“应用”层次两者一致。结合具体试题进行分析,2023年卷中第36题第2问“与地铁相比,库里蒂巴建设地面快速公交的优点”,学生需要评估和分析不同交通方式的差异,这要求学生具备较高的认知水平。

3.推理水平

根据2022年和2023年卷中的试题数据进行统计,可以发现“推理水平”的变化趋势如下:“简单推理”的试题比例在两年间略有上升,从35%增加到40%,“中等推理”的试题比例在两年间有稍许下降,从45%降低到40%,“复杂推理”的试题比例没有变动,为20%,具体如图4所示。

从图4可以看出,在2022年卷和2023年卷中需要“简单推理”和“中等推理”的试题要比“复杂推理”多60%,2023年卷在“简单推理”和“中等推理”的试题设置上与2022年卷相差不大。试题的推理水平设置可以促进或阻碍学生的思维能力发展,体现课程标准的核心素养导向,即以问题解决为出发点,注重考查学生运用综合思维和区域认知能力来解决实际问题的地理核心素养,具有一定的挑战性和趣味性的试题能够引导学生主动探索、积极参与,培养学生对知识和能力的积极态度和期待。