初中地理大单元教学实施路径探索

作者: 易蓉晖 宋华坤 常君雪

摘 要:大单元教学是落实立德树人根本任务、培养学科核心素养的有效途径。针对传统教学存在的碎片化问题,尝试从教学主题、核心概念、情境、教学方案、作业等环节探究大单元教学设计的实施路径,以期突破当前一线教师开展大单元教学所面临的教学困境,为教师转变教学理念、提升教学设计能力、践行培育学生核心素养提供案例参考。

关键词:核心素养;大单元教学;实施路径;初中地理

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)03-0062-05

为落实立德树人根本任务,推进课程改革,发展素质教育,指向核心素养的大单元教学为教师提供了新思考。近年来,大量专家学者对于地理大单元教学的价值已形成共识,认为大单元教学能够实现知识统筹,是落实地理核心素养的有效途径。

一、初中教师开展大单元教学的困境

笔者通过查阅中国知网发现,目前关于大单元教学的理论研究较为丰富,同时,大单元教学研究多集中于孤立的教学案例进行策略分析,并且高中多于初中,对不同模式下初中地理大单元教学的研究较少,尤其是具有指导意义的实施路径更少。可见,大单元的研究基础较为扎实,但关于大单元教学实践操作方面的指导作用未能充分体现,因此,在开展单元教学的实践过程中还存在许多困境。

1.核心概念的知识建构

研读课标,梳理内容要求的逻辑,提取核心概念,构建认知结构,这是大单元教学的基础。但细化解读课标对教师的能力要求较高,因此,部分教师在对课标进行解读时,即使提取出核心概念,也很难准确地分析出概念的内涵和外延,导致课标解读成为形式主义,或者有的教师依据主观经验进行不合理的解释,核心概念和次要概念之间无法形成结构化和系统化的逻辑组织,其教学过程依然是碎片化的知识传授。

2.情境创设和任务问题链的衔接

情境创设是大单元教学设计的基础。根据课标的解读选取适宜的情境,使知识和情境达到真正的融合,是实现有效单元教学的重要保障。但当前,教师在创设情境时往往会出现和知识相脱离的情况,即情境成为知识的点缀,甚至影响学生的学习专注度。另外,真实情境是为了让学生体验解决真实问题的过程,衔接时需要具有启发性的问题和任务进行串联,但教师在设置的过程中容易出现偏离学习情境、针对性不强的问题和任务,有可能加重学生的学习负担。

3.单元作业设计

作业评价是检验教学效果的有效方式,但设计大单元作业需要具有整体性和系统性特点,导致教师在备课工作上的压力再度增加,所以教师在实践大单元教学的过程中,极易忽视对作业评价作用的关注。或仍然按照传统教学的作业布置方式,如读、背、写、练等检验大单元教学实施的效果。

鉴于此,本文围绕学习内容的逻辑结构,统筹安排教学活动,尝试从不同视角探索教学路径,以期为一线教师提升大单元教学设计能力、转变教学理念及落实学生核心素养培育提供一种可借鉴的实践参考。

二、初中地理大单元教学的实施路径

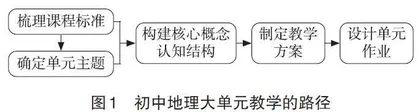

单元的“骨架”是在较为抽象的素养目标与具体的教学内容之间建立一个统摄中心。一般而言,目前的统摄中心有“大任务”“大项目”“大问题”“大观念”四种[1]。这个统摄中心更像是单元教学的组织形式,基于核心素养、课程标准、学情等,以大任务、大项目与大概念(大观念)等对学习内容进行整合、重组与分析,确定一个主题,开展教学活动,达成学习目标。笔者经过长期思考,对初中地理大单元教学进行了实践,逐步探索出大任务、大概念、大项目这三种形式的单元教学的路径(图1)。

<E:\张毅20230302\地理教育202303\地理教育2023第3期-数据-\易蓉晖-1.eps>[图1 初中地理大单元教学的路径]

该路径包含以下四个关键环节:基于课程标准,确定学习主题;解读课程标准,构建核心概念认知结构;创设问题情境,制定教学方案;进行单元作业设计。

1.基于课程标准,确定学习主题

《义务教育地理课程标准(2022版)》确定的地理课程目标是依据核心素养并结合课程内容制订的,所以大单元教学的学习主题、内容选择、活动安排都要基于课程标准。单元学习主题的来源可以是教材内容,和学生联系紧密的生活实践,国内外、甚至是家乡的时事热点等,确定的主题要具有一定的研究价值和现实意义。下面以大任务式单元教学课例“黑龙江的大豆故事”为例进行说明。

大豆是重要的粮油作物,在我国大豆关乎群众的“肉案子”和“油瓶子”。而目前中国对进口大豆的依赖率高达80%。要想端牢“中国饭碗”,势必要提高国产大豆的种植面积和产量。2021年底,习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议专题研究“三农”工作并发表重要讲话,强调要实打实地调整结构,扩种大豆和油料。2022年的中央一号文件提出,要大力实施大豆和油料产能提升工程。黑龙江省是我国最大的大豆产区,并且还在努力实施大豆产业化。黑龙江的大豆产业关联到课程标准如下内容要求:①运用地图和相关资料,说出某区域的地理位置和自然地理特征,说明自然条件对该区域经济社会发展的影响,认识因地制宜的重要性。②结合实例,描述不同区域的差异,说明区域联系和协同发展对经济社会发展的意义。

基于上述课标,围绕“区域的自然地理特征”“区域差异”“区域联系”“区域发展”等诸多要素,结合黑龙江省的大豆产业这个真实情境,确定单元学习主题为“黑龙江的大豆故事”。

2.解读课程标准,构建核心概念认知结构图

大单元教学的一个课例关联的课程标准往往不止一条,因此,教师需要梳理、整合多条内容标准。并在此基础上分解内容要求,提取学科核心概念,剖析核心概念的内涵和外延,构建核心概念认知结构图,厘清知识之间的内在逻辑,实现单元知识的结构化、体系化。以大任务式单元教学课例“黑龙江的大豆故事”中“区域”这一核心概念为例。对一个区域的认识,就是从认识区域特征、区域差异、区域联系和区域发展四个方面展开的。其中,区域特征包括认识区域的自然特征和人文特征。基于区域的自然条件和社会经济条件,扬长避短、因地制宜地发展区域经济,是促进区域发展的重要途径。除此之外,还要认识到不同区域之间在自然环境和经济发展方面的差异,区域间取长补短,加强区域联系和区域间协同发展,对于区域经济社会发展也有着重要的意义。在此基础上构建认知结构图如图2所示。

<E:\张毅20230302\地理教育202303\地理教育2023第3期-数据-\易蓉晖-2.eps>[图2 “区域”核心概念的认知结构]

在基于地理大概念进行单元教学设计时,首先要提取大概念。国内学者关于如何提取大概念有很多研究。崔允漷教授指出,大概念主要还是来自课程标准。《义务教育地理课程标准(2022年版)》“认识世界”和“认识中国”的部分中可以称之为地理大概念的有:空间位置、空间分布、空间联系、区域地理特点与差异、区域间的联系、区域协调发展等[2]。本文将以“区域地理特点与差异”这个地理大概念为例进行说明。地理大概念“区域地理特点与差异”与“认识世界”和“认识中国”部分对应的内容要求有17条,将这些课程标准整合后,以“区域地理特点”为核心概念进行分析。区域地理特点包括自然环境特点和人文环境特点两方面。认识区域的自然环境特点需要从自然地理要素入手,常见的自然地理要素有地形、气候与河湖等,对其结构与形态特征、动态与分布特征加以概括,就能够反映出区域的自然环境特点。认识区域的人文环境特点则要从人文地理要素入手,常见的人文地理要素有人口、农业、工业与服务业等,对其加以综合概括,就能够反映出该区域的人文地理特征。在此基础上构建认知结构图(图3),这个地理大概念涉及的教学内容覆盖了世界地理、中国地理中所有不同空间尺度的区域。

3.创设问题情境,制定教学方案

围绕学习主题和地理核心概念,制定学习目标,选取地理与日常生活、生产实际联系紧密的素材创设问题情境,设计具有挑战性的学习任务。通过自主学习、合作探究、课外考察的方式,充分发挥学生作为学习主体的作用,让学生经历发现、分析并解决问题的过程,在此过程中掌握解决问题的必备知识、方法和能力。

下面以大任务、大概念与大项目三种形式单元教学的教学设计进行说明。

(1)基于学科大任务的单元教学

黑龙江省是我国最大的大豆产区,这里自然条件优越,适宜种植大豆;再加上地广人稀,机械化程度高,商品率高,是我国重要的商品粮基地。因此,本单元教学设计的情境就是讲述在东北振兴背景下,黑龙江省充分发挥自然条件优势,科学种植大豆、延长大豆产业链、区域协同发展的故事。第一课时的探究任务是黑龙江省如何充分发挥自然条件优势,科学种植大豆。第二课时的探究任务是黑龙江省如何与其他区域协同发展,发展大豆产业。具体教学模型如图4所示。

(2)基于学科大概念的单元教学

《千里江山图》是我国十大传世名画之一。作者王希孟在画卷中,描绘了峰峦叠嶂、江河湖泊、亭台楼阁、水磨长桥、茅屋村舍、野渡渔船等。不仅展现了北宋的山水风光,还有当时人们的生活、生产活动。在2022年央视春晚的舞台上,《只此青绿》节目的演员用优美动人的舞姿演绎了千里江山图;2008年北京奥运会开幕式上,导演利用现代科技,以水墨长卷的方式展示的千里江山图,震撼了世人;2022年北京冬残奥会,工作人员服装上的千里江山图,又再次惊艳到了观众,舞蹈演员、奥运会开幕式的导演与服装设计师向人们诠释了他们眼中的千里江山图。从地理学科的视角赏析这幅名画,北宋时期的疆域主要位于我国现在的南方地区,画中展现的风景也反映了该地区的自然环境特征以及自然环境对人类活动的影响。依据地理大概念“区域地理特点”,确定以“地理视角下的《千里江山图》”为单元学习主题,即单元核心问题。第一课时探讨南方地区自然环境特征;第二课时从古代、现代两个视角探究自然环境对人类活动的影响。具体教学模型如图5所示。

(3)基于学科大项目的单元教学

项目式学习和其他形式的大单元教学形式相比,所占课时多、实践活动多且操作环节多,教与学的过程中重点强调体验和生成,促使学生在创造性地解决问题中,形成对核心知识和学习历程的深刻理解,达到培养核心素养的目的。

本文结合《义务教育地理课程标准(2022年版)》“认识家乡”部分的内容标准,创设了问题情境:为了讲好郑州故事,打造独具魅力的郑州文化旅游体验,郑州市旅游局面向社会公开征集“认识郑州古今变迁”的旅游线路。请学生积极参与此线路的设计活动。从而确定以“郑州的前世今生”作为该项目的学习主题。

结合学生的年龄特征、认知水平,挖掘学生身边的学习资源,将课堂学习和地理实践活动相结合,以学习任务单为指引,采用自主学习、合作学习、探究学习、实地考察等方式,引导学生了解郑州的地理位置、自然环境和人文环境特征,并对郑州不同历史阶段的变化及其原因进行研究。在设计旅游线路的过程中,对于自己的家乡——郑州的认识不断深入,增强学生热爱家乡、建设家乡的责任感。

本项目完成需五个课时。第一课时:介绍项目任务的内容、要求;分解任务,学生分组认领并进行人员分工。第二课时:课堂学习家乡郑州的地理位置和自然环境特征及对经济发展的影响。第三、四课时:学生实践活动,完成相关任务。第四课时:小组合作完成设计方案。第五课时:成果展示。具体教学模型如图6所示。

4.进行单元作业设计

大单元教学课例往往由若干课时组成,课时作业不容易构成体系,且不同课时作业有重复,因此,按课时布置作业会导致学生负担较重,不符合“双减”政策要求。只有站在大单元的高度整体设计,增强作业的针对性,才能真正发挥出作业的功能、达成学习目标。在设计过程中可基于学情和教学内容,设计不同形式的单元作业。本文将以大任务式单元教学“黑龙江省的大豆故事”单元作业设计为例进行说明。

形式一:基础类作业。梳理回顾本单元的基础知识,考查学生对黑龙江省地理位置、自然地理特征、自然条件对该区域经济社会发展的影响、因地制宜发展经济等知识的掌握情况。

形式二:综合类作业。创设真实的情境,考查学生对有关黑龙江的知识只是机械记忆,还是通过分析图文材料并提取信息分析得出的。形式一和形式二的作业也可以合并使用。

形式三:拓展类作业。用真实的情境材料、开放性的试题或任务单,考查学生能否运用新的图文材料,描述其他地区地理位置、自然地理特征,分析自然条件对该区域经济社会发展的影响、因地制宜地发展经济的重要性,说明区域联系和区域的协同发展对经济发展的意义等(表1)。

无论何种形式的单元作业设计,都应围绕单元主题和内容,关注学生知识建构的整体性,发挥作业提质的价值,推动学生走向深度学习。通过单元作业设计落实核心素养,体现育人价值。

三、结语

本文尝试探索初中地理大单元教学实施路径,并从不同的视角开展单元教学实践。初中地理大单元教学实施路径清晰,具有较强的可操作性,在实践过程中需注意课标解读与核心概念的提取、单元组织形式与情境的选择、衔接,配套的单元作业评价体系。本次初中地理的大单元教学探索与实践集合真实情境、问题任务、探究合作为一体,为教师开展单元教学设计、落实地理核心素养培育提供借鉴和参考。

参考文献:

[1] 崔允漷.素养本位的单元设计,助力各国进入“素养时代”[J].上海教育,2021(11):22-25.

[2] 韦志榕,朱翔.义务教育地理课程标准(2022年版)解读[M]. 北京:高等教育出版社, 2022.