推拉理论在分析地理空间变动类问题中的运用探究

作者: 李跃进

摘 要:高考注重考查学生的思维方式和创新意识,材料选取新颖典型,考查角度灵活多样,题目设问千变万化,因此,思维建模有助于学生跳出“题海”,从容应对不同类型的考试题目。推拉理论是解释人口迁移原因的重要理论,运用该理论可有效分析人口迁移及其类似的空间变动类问题。从人口迁移、旅游活动、动物迁徙、资源跨区域调配、产业转移与国际合作六个方面,阐述运用推拉理论分析空间变动类问题的方法。推拉理论的运用实质是一种思维建模,对分析空间变动类问题具有一定的参考意义。

关键词:推拉理论;空间变动;人口迁移;地理教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)07-0056-06

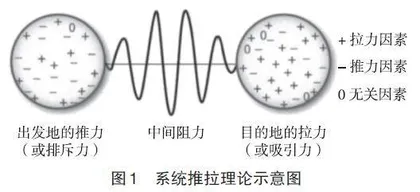

湘教版高中地理新教材必修二P11的阅读内容指出,20世纪60年代,美国学者Everett S.Lee提出了系统的人口迁移理论——推拉理论,解释了人口迁移的原因。该理论认为,人口迁移是迁出地的推力、迁入地的拉力与中间阻力共同作用的结果(图1)。实践证明,运用推拉理论可以有效分析人口迁移及其类似的空间变动类问题。顾名思义,空间变动类问题,即地理事物的位置在空间上发生转移的问题,主要包括人口迁移、旅游活动、动物迁徙、资源跨区域调配、产业转移与国际合作等。那么,在分析空间变动类问题时应如何运用推拉理论?笔者结合多年教学实践经验,对自己在地理教学中运用推拉理论的案例进行具体分析,以抛砖引玉,供读者参考。

一、运用推拉理论分析人口迁移

1.原理的应用解释

人口迁移是指人们变更定居地的空间流动行为。影响人口迁移的主要因素有自然、经济、政治、社会、文化等,其中,经济因素是目前人口迁移最主要、经常起作用的因素。根据推拉理论,人口迁移的推力,即迁出地的排斥力,主要有生态环境恶化、自然灾害频发、经济落后、剩余劳动力多、工资水平低、生活水平低、医疗卫生教育落后、社会秩序混乱等;人口迁移的拉力,即迁入地的吸引力,主要有生态环境优越、自然资源丰富、经济发达、就业机会多、工资水平高、生活水平高、医疗卫生教育发达、社会安定团结等;中间阻力主要有距离远近、交通条件、文化差异、国家政策等。因此,运用推拉理论可以分析人口迁移的原因(图2)。

2.人口迁移知识拓展

人口迁移具有时间属性和空间属性。时间属性是指在人口迁移中定居地发生“永久性”或“长期性”变化,一般为一年以上,因此,日常通勤活动造成的居住地暂时变动的人口移动不属于人口迁移;空间属性是指在人口迁移中定居地跨越了行政区域界线,因此,定居地在同一行政区域内发生改变的人口移动不属于人口迁移。

人口迁移受多方面因素的深刻影响。自然因素包括气候、地形、水源、土壤、生物等,这些因素若向良性方向发展,便能为人类提供自然资源,若向恶性方向发展,就会给人类带来自然灾害;经济因素引起的人口迁移主要是为了就业、发家致富、改善生活等;社会因素包括交通通信、文化教育、婚姻家庭等;政治因素包括政策、战争、政治变革等。

3.典型例题分析

例1.(2016年海南卷第21题)阅读图文材料,完成下列问题。

改革开放后,由于外来人口大量涌入,北京、上海、广州3个城市的人口规模持续快速增大。图3是2010年3个城市外来人口分省统计情况。

分析河南、四川、湖北3省在北京、上海、广州外来人口中均占较大比例的原因。

参考答案:3省与3个城市的距离差别不大;3省兼具南北文化属性,适应性强;皆为人口大省,剩余劳动力多[1]。

【例题解析】本题主要考查人口迁移的原因。推力方面,河南、四川、湖北均为我国人口大省,城镇化水平低,农村剩余劳动力多。拉力方面,北京、上海、广州均为我国发达城市,城镇化水平高,对人口吸引力强。中间阻力方面,河南、四川、湖北均兼具我国南北文化的属性,适应性强,人口迁移阻力小。

二、运用推拉理论分析旅游活动

1.原理的应用解释

旅游活动是指人们出于休闲、商务等目的,短期离开自己的常住地,前往其他地方的外出旅行和在外逗留活动。在旅游活动中,客源地是游客居住地区或游客产生地区,大多是经济发展水平高的国家和地区;目的地是游客到访地区或游客接待地区,分布在世界上不同的国家和地区。根据推拉理论,旅游活动的推力,即客源地的旅游需求,主要有社会经济发达、可支配收入多、休闲时间充足、旅游愿望强烈等;旅游活动的拉力,即目的地的旅游供给,主要有旅游资源类型多、质量好、集群好、组合好,以及基础设施完善、生态环境优越等;中间阻力主要有距离远近、交通条件、文化差异、政治关系等。因此,运用推拉理论可以分析旅游活动原因(图4)。

2.旅游活动知识拓展

影响客源地与目的地的互动因素主要有经济距离、文化距离、汇率和政治等。经济距离是指旅游者从客源地到目的地往返的旅行时间和交通费用的综合,这是衡量目的地旅游吸引力的重要指标。随着经济距离的逐渐加大,旅游需求量会呈现逐渐递减的趋势,即旅游需求的距离衰减规律。文化距离是指客源地与目的地之间在语言文字、生活习惯、社会文化等方面的差异程度,其中以语言差异为主要特征。文化距离既可满足人们的好奇心,成为旅游活动的推动因素,也可能使人产生不安全感,成为旅游活动的阻碍因素。汇率和政治对国际旅游具有深刻影响。汇率是反映两个国家货币之间的比价,其变动是旅游需求的一个重要决定因素。政治包括客源地国与目的地国各自的政治环境以及二者之间的政治关系,政局安全稳定有利于国际旅游,政局动荡混乱不利于国际旅游。

3.典型例题分析

例2.(2018年海南卷第23题)“候鸟式”养老旅游是老年人随着季节变化而转换居住地的一种休闲生活方式。近年来,我国北方老年人冬季赴海南岛养老旅游的数量大增。

分析海南岛冬季吸引我国北方老年人养老旅游的原因。

参考答案:海南岛纬度低,冬季温暖湿润,而我国北方冬季气候寒冷干燥。海南岛常年空气清新,北方冬季空气污染相对较重。海南岛阳光、沙滩、海水、椰树林等热带滨海风光优美、景色怡人,而北方冬季景色相对单调[1]。

【例题解析】本题主要考查旅游活动原因。推力方面,我国北方属于温带季风气候,冬季寒冷干燥,对老年人健康不利;我国北方属于温带落叶阔叶林,冬季枝枯叶落,自然景观单调;我国北方冬季需要燃煤取暖,又多沙尘天气,空气污染严重。拉力方面,我国海南岛属于热带季风气候,冬季温暖湿润,对老年人健康有利;我国海南岛属于常绿的热带雨林,全年枝繁叶茂,自然景观优美;岛屿四周临海,环境自净能力强,空气清新怡人。中间阻力方面,交通条件改善,旅游业发达,旅游活动阻力小。

三、运用推拉理论分析动物迁徙

1.原理的应用解释

动物迁徙是指动物由于繁殖、觅食、气候变化等原因,周期性地在特定时间,沿着一定线路进行的集群性长距离变动行为,常见的有哺乳动物迁徙、鸟类迁徙、昆虫迁徙、鱼类洄游等。影响动物迁徙的主要因素有气候、水源、食物、环境等,动物迁徙是为了寻找更加优越的生存环境,如适宜的气候条件和繁殖条件、充足的水源和食物等。根据推拉理论,动物迁徙的推力,即迁出地的排斥力,主要有气候寒冷、水源短缺、食物匮乏、环境恶劣等;动物迁徙的拉力,即迁入地的吸引力,主要有气候温暖、水源丰富、食物充足、环境优越等;中间阻力主要有路途遥远、环境险恶、猛兽侵袭、人类活动等。因此,运用推拉理论可分析动物迁徙的原因(图5)。

2.动物迁徙知识拓展

每年的鸟类迁徙在繁殖区与越冬区之间周期性地发生。鸟类分为留鸟与候鸟,终年生活在同一个地区的鸟称为留鸟,随季节进行周期性迁徙的鸟称为候鸟。候鸟又分为夏候鸟与冬候鸟,夏候鸟是针对繁殖地而言的,即春夏季飞来某个地区繁殖、秋冬季飞往较暖地区越冬的鸟,如家燕、杜鹃、黄鹂等;冬候鸟是针对越冬地而言的,即秋冬季飞来某个地区越冬、春夏季飞往较冷地区繁殖的鸟,如鸿雁、天鹅、野鸭等。

鱼类洄游按形成原因可分为生殖洄游、索饵洄游、越冬洄游和水流量洄游。其中,生殖洄游是指鱼类由越冬或肥育水域洄游到繁殖水域产卵,大部分鱼类都进行该类洄游;索饵洄游是指鱼类由食物贫乏水域洄游到食物丰富水域觅食,幼鱼多进行该类洄游;越冬洄游是指鱼类由于水温降低而被迫去寻找相对温暖的水域越冬,洄游速度与水温呈负相关;水流量洄游是指鱼类由于水流量改变而被迫去寻找水流量适宜的水体。

3.典型例题分析

例3.阅读图文材料,完成下列问题。

驯鹿是珍稀动物,适宜在寒冷的地带生活,以积雪下面的苔藓为食,善于在深山密林及沼泽或深雪中行走。驯鹿最惊人的举动,就是每年一次长达数百千米的大迁移。春天一到,它们便离开越冬的亚北极地区的森林和草原,沿着几百年不变的路线往北进发。边走边吃,日夜兼程(图6)。

简析驯鹿每年春季向北迁徙的原因。

参考答案:春季气温回升,南部森林带和草原带病虫害增多;大型食肉动物活跃;北部苔原广布,食物充足;多沼泽和冻土、积雪,河流封冻期长,生存空间大。

【例题解析】本题主要考查动物迁徙原因。推力方面,南部纬度较低,春季气温回升较快,森林带和草原带病虫害增多,大型食肉动物活跃,均不利于驯鹿生存。拉力方面,北部纬度较高,春季气温仍然较低,苔原植被广布,多沼泽和冻土、积雪,河流封冻期长,为驯鹿生存提供了充足食物和广阔空间。由此可知,驯鹿迁徙的主要原因是气候变化。

四、运用推拉理论分析资源跨区域调配

1.原理的应用解释

资源跨区域调配是指通过市场机制、行政指令和统筹规划,实现资源在区域之间的空间位移,满足区域发展对自然资源的需求。影响资源跨区域调配的主要因素有自然资源分布不平衡、社会经济发展不平衡、自然资源供给与社会经济需求失调。根据推拉理论,资源跨区域调配的推力(调出区的资源供过于求)即调出区为自然资源富集区、资源供给量充足,同时又为社会经济落后区、资源需求量很少;资源跨区域调配的拉力(调入区的资源供不应求),即调入区为自然资源贫乏区、资源供给量不足,同时又为社会经济发达区、资源需求量很多;中间阻力主要有距离远近、交通条件、资源特点、国家政策等。因此,运用推拉理论可分析资源跨区域调配原因(图7)。

2.资源跨区域调配知识拓展

世界上有许多资源跨区域调配工程。我国21世纪三大资源跨区域调配工程有西气东输、西电东送与南水北调,其他工程还有北煤南运、引黄济青、引黄入晋、引滦入津、引滦入唐等。国外的资源跨区域调配工程主要有美国和以色列的北水南调、苏联和澳大利亚的东水西调、埃及和巴基斯坦的西水东调等。

资源跨区域调配会产生多方面影响。从经济效益而言,调出区开发自然资源,将资源优势转化为经济优势;调入区获取自然资源,缓解经济发展资源短缺问题。从社会效益而言,可完善基础设施,增加就业机会,扩大收入来源,提高生活水平。从生态效益而言,对环境既有有利影响又有不利影响,对调出区以不利影响为主,对调入区以有利影响为主。

3.典型例题分析

例4.(2020年浙江7月选考地理试题第28题)阅读图文材料,完成下列问题。

西欧是世界上重要的天然气输入地区。图8为欧洲部分地区略图。德国是天然气进口大国,92%的天然气需要从国外进口。图9为2017年德国天然气进口来源构成图。目前,俄罗斯、德国等国家在图8中甲、乙两地间新建天然气输气管道。

(1)简述西欧大量输入天然气的主要原因。

(2)与北海相比,评价在波罗的海建设天然气管道的自然条件。

(3)简述德国天然气进口来源的主要特征,并指出德国在甲、乙两地间采用输气管道进口天然气的优势[1]。