借助LocaSpace Viewer培养地理空间思维的实践路径

作者: 王梦梦 金开任

摘 要:基于当前学生地理空间思维能力较为薄弱的现状,以新版高中必修《地理二》“人口容量”为例,利用LocaSpace Viewer,通过遥感影像尺度缩放、地理视角变化演示、要素图层分类表达、历史影像动态展示等方法,着力于学生空间定位思维、空间转换思维、空间叠加思维、空间联系思维等难点的突破,有效提升地理空间思维能力。

关键词:地理空间思维;LocaSpace Viewer;地理教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)10-0014-04

*资助项目:浙江省教育科学规划课题2018年度研究课题“指向空间思维能力培养的高中地理作业优化策略研究”(2018SC124)。

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)指出,信息技术的发展和应用是地理教学改革的助推器,教师可以利用计算机模拟软件进行人口问题、城市问题、工农业区位问题等人文地理的模拟学习,培养学生运用地理信息技术和地理工具收集相关信息,并对地理事物的空间现象及其变化进行描述[1]。调查发现,目前学生的地理空间思维能力较为薄弱,尤其是空间定位思维、空间转换思维、空间叠加思维等,缺乏地理学科尺度思想和地理学科思维,对地理事象背后的原理理解不够透彻。基于此,笔者以新版高中必修《地理二》“人口容量”为例,尝试运用LocaSpace Viewer(以下简称LSV)软件辅助高中地理教学,突破学生空间定位思维、空间转换思维、空间叠加思维、空间联系思维等培养难点,提升学生地理空间思维能力。

一、LSV及其与地理空间思维培养的关系

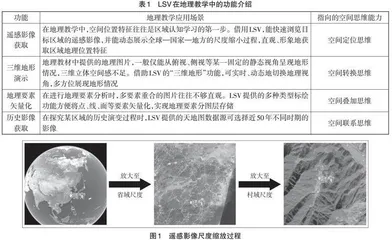

LocaSpace Viewer是新一代专业三维数字地球的应用软件,拥有较大规模地图数据承载、强大的数据编辑与管理、地形高级分析、三维地图渲染等核心能力。LSV在地理教学中的部分应用功能及其空间思维能力培养指向如表1所示。

二、借助LSV培养学生地理空间思维的路径

1.通过遥感影像尺度缩放,培养空间定位思维

地理空间定位思维是对地理事物、地理现象进行空间位置判定的心理过程 [2]。地理定位思维是地理空间思维培养的起点。LSV拥有较大规模地图数据承载、强大的数据编辑与管理、地形高级分析、三维地图渲染等核心能力,能够动态展示不同尺度、不同视角下地理事物的空间位置关系,引导学生在抽象的尺度思想以及具象的地理事象中学会空间位置关系的描述、分析和推理方法,实现空间定位可视化[3]。例如,学习“人口容量”时,可借助LSV进行遥感影像尺度缩放,培养空间定位思维,提升区域认知能力。

案例1:寻道洞背——定位洞背地理位置。

教师活动:教师通过现场操作LSV,精准定位浙江省青田县洞背村的地理位置(图1)。设计问题:从资源角度,评价古人定居洞背村的自然条件。

软件操作流程:①在搜索功能栏选择“天地图”图源,并输入“青田”定位到青田县的地理位置;②选择“标绘/编辑”功能内的“地标”功能,在洞背村的位置单击鼠标左键,添加地标并重命名,获得洞背村的地标位置及标识;③将LSV界面缩小到全球尺度,然后双击“场景数据”功能栏下的“洞背”坐标,LSV便动态展示从全球尺度到地方尺度的动态三维场景过程。

学生活动:学生结合经纬度位置、海陆位置等进行自然地理特征的分析,进而得到该区域资源的有利条件为水热充足、雨热同期,淡水资源丰富,森林资源丰富,不利条件有耕地资源不足等。

设计意图:通过LSV的三维地球功能,实现从俯瞰地球视角展示从全球尺度、国家尺度、地方尺度逐步缩小研究范围的空间动态变化过程,精准定位青田县洞背村的地理位置,从而引导学生从不同空间尺度感知洞背村的地理位置。在LSV的多尺度遥感影像自由切换的过程中,展示不同尺度下的空间位置信息,培养学生从空间位置视角对研究区域的自然地理特征进行分析,掌握分析地理问题的思路和方法,实现知识迁移和应用,提升地理空间思维能力。

2.通过地理视角变化演示,培养空间转换思维

地理空间转换思维,是指在认识与解决地理问题的过程中,为了更好地展现地理问题,将图形信息、文字信息进行多维度、多形式有效转换的思维过程。横看成岭侧成峰,远近高低各不同。因学生的生活经验有限,难以想象同一地理事物在不同视角下的空间形态差异。LSV提供的三维地形渲染功能,能突破课堂的时空局限,甚至可随时随地获取研究区域的地理事象空间分布特征,增强课堂的时效性及灵活性,培养学生获取地理数据并进行选择处理的能力。例如,学习“人口容量”时,可借助LSV演示视角转换下的影像变化,培养空间转换思维。

案例2:择地而居——衡量洞背人口容量。

教师活动:教师操作LSV的三维地形渲染功能,获取洞背村周围的地形起伏状况(图2)。教师设疑:说明青田县洞背村资源环境承载力的主要限制性因素。

软件操作流程:①选择“底图数据”功能栏内的“三维坐标”功能;②点击右上角的方向盘指示标上的“↑↓”箭头等功能,模拟从俯瞰到侧视的视角下洞背村周边地形情况;③选择“演示汇报”功能栏内的“绕中心点飞行”功能,模拟360°视角下的地形情况。

学生活动:学生通过实践,感知洞背村资源环境承载力的限制性因素为耕地资源。

设计意图:LSV提供的地理信息技术支持,让学生足不出户也能领略洞背村当地的景观,增强学生置身洞背村当地的直观感受,获知洞背村的地形情况。基于此,学生可进一步分析得到洞背村的资源环境承载力受地形限制,耕地资源不足。

学生的空间视角多固化且单一,要么是日常生活中的侧视和仰视视角,要么是课堂中遥感影像的俯瞰视角。LSV的三维地形渲染功能,可以在等高线图的基础上模拟出当地真实的地形起伏状况,学生可通过上下转换视角及绕中心点旋转视角的动手实践,从而实现现场观测难以达到的俯瞰到侧视再到360°的视角转换过程,促进地理思维可视化,多方位、多角度培养学生的空间转换思维。

3.通过要素图层分类表达,培养空间叠加思维

地理空间叠加思维,是将两个及以上地理图层信息有效叠加到相同区域,以揭示不同地理事物之间的空间联系、判断地理事物分布模式、推断地理事物空间影响,从而作出有效决策的思维过程[4]。地理事物和现象间普遍存在空间联系,区域内地理要素与物质、能量及信息存在流动、转换和交流。LSV中的“在线地图”功能拥有大量地图,如专题图、地形图、等高线图、道路标记图等。通过操作图层分类叠加功能,能从单要素或多要素组合分析地理事象间的空间联系。例如,在学习“人口容量”时,可借助LSV进行地形、河流、交通等要素的图层叠加分析,提升区域空间思维能力。

案例3:背井离乡——探究洞背衰落原因。

教师活动:教师借助LSV获取浙江省丽水市区与青田县洞背村的遥感底图,并在底图上将教育设施、交通线、地形、工业区、耕地等多要素进行矢量化,获得分类图层信息(图3)。教师设问:与洞背村相比,探究丽水城区能容纳更多人口的影响因素。

软件操作流程:①选择“标绘/编辑”功能内的“线”功能;②判断浙江省丽水市城区遥感影像内的交通线路,并左击鼠标进行矢量化(图中绿色标识线) ;③隐藏其余图层,即可留下所需交通线路图层,通过数据导出可获得丽水城区交通线路专题图。

学生活动:小组进行实践讨论活动,得到影响人口容量的因素有自然资源条件、经济发展水平、科技水平、对外开放程度等。

设计意图:通过查询LSV的地形图、道路标记图等资源库,对浙江丽水城区的各类地理要素信息进行综合分析明确该区域能容纳更多人口的原因,并梳理出影响区域人口容量的主要因素。

通过图层叠加展示丽水市区与洞背村在资源、经济、科技、对外开放等方面的差异,可突破人口容量的影响因素这一教学重难点。借助LSV能对地理要素信息进行矢量化处理,学会从空间联系视角进行要素分析,理解区域间联系、协作和交流的方式,提升学生空间思维能力。

4.通过历史影像动态展示,强化空间联系思维

地理空间联系思维是指将不同区域的地理事物或同一区域的不同地理要素进行比较、分析,确定不同地理事物或要素在地理空间上的异同,辨识其地理空间关系的思维过程。[5]。不同要素的空间联系是学生思维认知中较为薄弱的环节。LSV存储的不同时期的遥感影像能够使学生在课堂上穿越时间的限制,通过比较影像的差异认识某一区域不同要素的动态变化过程。例如,在学习“人口容量”时,可借助LSV比较洞背村不同区域发展阶段差异,提升区域认知能力。

案例4:振兴乡村——共谋洞背未来发展。

教师活动:教师组织学生小组辩论。为改变洞背的贫穷面貌,政府提出原拆原建和规划迁建两种方式,你是否支持改变洞背村的决策?从资源环境承载力的影响因素出发,就洞背村的“变与不变”开展一场辩论赛。打开LSV,查询并获取洞背村1960年代(图4)与2020年的遥感影像图(图5)。

软件操作流程:①选择“底图数据”功能内的“卫星影像”功能;②选择所需年份遥感影像图。

学生活动:学生进行课堂辩论,而后交流洞背村前后两个时期遥感影像的差异。

设计意图:通过不同时期的遥感影像对比,可直观展示洞背村的变化。结合该区域发展的背景资料,学生可理解在技术水平、经济发展水平、交通线路、政策等资源环境承载力影响因素的变化下,人口合理容量的数值可随之发生动态变化。

通过创设真实地理问题情境,比较分析同一区域不同要素在不同阶段的动态变化,引导学生学会从不同时期遥感影像特征出发,探究不同地理要素在区域发展中的时空差异。如借助LSV比较某区域不同时期的遥感影像,可以获知该地地形限制城镇的扩张规模,而交通的发展推动区域的经济发展,从而促进学生理解自然和人文要素在地理空间上相互影响、互相制约的关系,引导学生学会综合、动态地分析地理事象,提升地理空间思维能力。

三、LSV辅助地理教学的启示

实践证明,地理信息技术能够营造直观、实时、生动的地理教学环境,呈现不同空间—区域视角的人文地理数据、图表和地图,培养学生的区域认知能力。因学生的生活经验有限以及课堂教学形式的局限,让学生在学习过程中难以实现背记知识—分析问题—知识迁移的能力提升。借助信息技术手段,可以延展教科书核心概念、剖析疑难问题情境、开展课后地理实践等来突破教学难点[6]。LSV的合理使用,能够拉近地理抽象概念与学生生活的距离,增强学生的直接体验,丰富学生的学习方式,激发学生探索问题的兴趣,促使学生懂得分析区域的发展条件,掌握区域特征的归纳方法,学会在比较中发现区域间的差异,培养学生地理空间思维能力,提升地理核心素养。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 林元龙.试论地理空间思维教与学的新视角[J].地理教育,2014(Z1):10-12.

[3] 俞琼.具身场域下地理空间思维可视化教学探索——以“热力环流”为例[J].地理教育,2022(12):58-60,65.

[4] 蒋连飞. 地理师范生的地理空间思维研究[D].上海:华东师范大学,2018.

[5] 龚倩,赵媛.略论地理空间思维[J].地理教学,2010(21):4-7.

[6] 金开任,王梦梦.运用Stellarium软件突破地理教学难点——以“地球的宇宙环境”为例[J].地理教学,2022(10):42-45.

通信作者:金开任