依托乡土地理进行野外考察与课堂教学融合的实践探索

作者: 徐志华

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(下文简称“课标”)明确提出要培养学生地理核心素养,课堂教学是培养地理核心素养的主要渠道,而地理核心素养之一的地理实践力是学生薄弱之处。课标强调“根据地理学科核心素养形成过程的特点,科学设计地理教学过程,引导学生通过自主、合作、探究等学习方式,在自然、社会等真实环境中开展丰富多样的地理实践活动”。《地理教育国际宪章》指出要通过地理实地考察、访问、查阅资料和统计数据来增强学生的地理技能。因此,重视并落实地理实践活动是高中地理教学的要点,针对性创新教学模式是地理教研工作仍需探索的重要课题[1]。乡土地理资源作为地理原理和规律最直接、最现实的“标本”与“模型”,为学生学习“真”的地理提供了可能性[2]。地理野外考察是地理课堂教学的延续和补充,更是培养学生“地理实践力”的重要途径[3]。

然而,现有的研究大多只探讨如何通过课堂教学或如何通过野外考察来培养学生的地理核心素养,而缺乏对两者的融合研究。野外考察尽管直观、形象,但往往会囿于经验、体验,导致认识得不全面、不深刻;课堂教学尽管理论性强、系统、高效,但往往由于缺乏直观的经验和体验被贴上空洞、教条的标签[4]。地理野外考察与课堂教学应是统一的整体,两者各有分工、互相促进。基于此,本文以“岩石圈的物质循环”为例,充分利用北京市房山区乡土地理资源,探索如何将乡土地理的野外考察与课堂教学高度融合,以践行新课标理念,深入推动地理课程改革,全面、系统地培养学生的地理核心素养。

一、基于乡土地理开展野外考察与课堂教学融合的优势

1.乡土地理是开展野外考察得天独厚的大课堂

地理,最好的课堂在野外。乡土地理是学生身边的地理事物,学生熟悉,距离适宜;野外考察时间灵活,可操作性强,方便把控。但学生对乡土地理缺乏以地理学科思维去观察和分析的能力。课堂教学中有大量抽象的、高度概括的地理术语和概念,如果与乡土地理一一对应起来,更容易让学生接受。因此,通过野外考察促使学生在自然的大课堂中观察、体验和思考,并在课堂学习中探究、理解和应用,二者融合,更有利于地理核心素养的培养。

2.乡土地理为高中地理课程提供丰富真实的素材情境

乡土地理的地理要素和时空尺度是完整的,在高中地理课程中都能找到其对应内容和开发空间。因此,以地理学科逻辑为抓手,课程标准为准绳,将乡土地理资源转化为野外考察等学科实践资源,将考察所得丰富真实可靠的感性材料和直接经验作为多元情境与课堂教学融合,驱动学生深入实践、探索和发现,理性认识抽象的地理概念、规律和原理,深入理解“因地制宜、人地协调、可持续发展”等地理思想。

3.依托乡土地理的野外考察与课堂教学融合有利于厚植家国情怀

家国情怀是在知乡、爱乡、知国、爱国的情感体验中逐步形成的建设家乡、报效祖国的责任与担当。乡土地理资源是对学生进行家国情怀教育的最佳载体[5]。依托乡土地理开展野外考察与课堂教学融合,在具体化、生活化的乡土情境中让学生进一步了解家乡,无需说教,自然而然地增强学生对家乡的热爱,厚植家国情怀,让学生成长为有思想、有教养、有担当的合格公民,达到立德树人的目的。

二、野外考察与课堂教学融合的路径

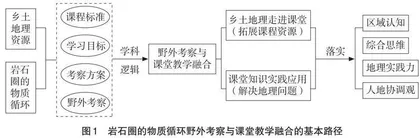

乡土地理与课堂教学融合的路径形式多样。本课以“基本路径”为指导(图1),其基本思路是:①寻找乡土地理和岩石圈物质循环课堂教学的契合点:通过课程标准制定学习目标,通过乡土地理资源和学习目标确定野外考察目标,根据考察目标,遵循学科逻辑设计考察方案;②根据野外考察方案实地考察,完成考察任务;③实现野外考察与课堂教学的融合:依据野外考察的第一手资料进行课堂教学设计,使乡土地理走进课堂,运用课堂所学岩石圈物质循环原理、规律,解决野外考察中的地理问题,落实地理核心素养。

1.对接国家课程,通过课程标准制定学习目标

乡土地理与高中地理课程融合重在二者的契合。乡土地理作为真实情境和教学素材,可以印证地理教材中所讲述的知识,解决与学生生活实际比较遥远的问题。课程标准是面向全体学生学科学习的基本要求,寻找课程标准与乡土地理资源的契合点,制定学习目标,是开展融合课程的第一步。

岩石圈的物质循环这节课的课标要求:“1.2 运用示意图,说明岩石圈物质循环过程。1.3 结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。”课标关注的对象是自然环境组成要素之一——岩石,要求的重点落在岩石圈物质循环,目的是以物质循环运动的观点看待岩石的形成和演变。“示意图”是工具方法,“说明”是能力要求,“岩石圈”是研究范围,“物质”是研究对象,即三大类岩石及岩浆。“循环过程”指三大类岩石之间因地质条件发生变化而相互转化。在这个过程中结合乡土地理资源实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

通过问卷调查,结合部分学生的访谈情况,发现学生具备地表形态相关的基础知识,知道地表形态是由内、外力共同作用的结果。但本部分内容涉及的基本概念、原理、规律较多,内容比较抽象。岩石类型多样,特点不一,形成过程有差异,学生对三大类岩石认识少。同时,岩石圈的物质循环涉及的空间尺度较大,环节又比较复杂,多种示意图的阅读存在难度,对学生抽象思维能力要求高。加之学生对岩石与人类活动的相互影响也了解较少,知识储备不足,对本部分的学习有较大难度。

根据以上课标点、学生学情和课堂教学的学科逻辑与学生学习逻辑,确定学习目标为:①理解岩石圈物质循环的理论依据——“海底扩张学说”。②运用岩石圈物质循环示意图,通过读图、析图、绘图等活动,说明各类岩石之间、岩石与岩浆之间相互转化的过程,自主构建岩石圈物质循环示意图,提升地理综合思维。③举例说出岩石对人类活动的作用,并认识到地球上任何物质都在不断地运动,并在运动中进行物质和能量的转化。

2.立足乡土地理,通过学习目标确定考察目标

北京市房山区素有“北京之源,地学摇篮”之称。10多亿年的自然造化、千百万年的地质变迁,形成了丰富的地质资源,矿产资源种类多样,涵盖了三大类岩石:沉积岩在房山区的分布面积最广,约占90%,特别是以西部山区的石灰岩类分布最广;岩浆岩有两种存在形式,其一是以侵入体的形式分布在房山官地村附近,其二是以火山岩的形式分布在百花山和猫耳山等地区;变质岩则以大理石、汉白玉等形式分布在南尚乐大石窝地区。这为充分利用房山区乡土地理资源,进行野外地质考察与课堂教学高度融合,创造了极佳条件。

根据学习目标和房山区的乡土地理资源,确定野外考察目标为:①通过野外考察,使学生初步掌握岩石的识别方法,了解、识别野外某种岩石特点、获得三大类岩石标本,猜想岩石类型和形成过程,积累人类对岩石开发利用的素材,能进行作品成果展示等;②增强学生观察、识别、描述、解释、欣赏地表形态的意识与能力,落实地理实践力,为课堂教学说明岩石圈物质循环过程奠定基础。

3.遵循学科逻辑,通过顶层设计确定考察方案

开展野外考察活动要以考察目标完成为核心,按照“确定选题、制定考察方案、实地考察、整理材料、形成成果、交流评价”的顶层设计有序推进,培养学生地理实践力,感悟学科价值。

(1)考察准备

教师提前分好考察小组,告知学生考察地的相关背景知识,说明考察流程,需要掌握的方法和相关技能,制定野外考察方案和考察手册,着重强调野外考察的安全注意事项及出现意外时的应对策略。学生提前通过网络、文献、书籍等充分了解岩石相关背景资料,准备考察工具,包括地形图、手机、稀盐酸、绘图纸、地质包、地质锤、铅笔和尺子等。

(2)考察过程

实现野外考察目标的具体任务为:①参观官地花岗岩采石坑,思考其形成,寻找岩浆侵入的证据;②参观大石窝汉白玉文化艺术宫、采石坑;③参观房山区周口店村的龙骨山和房山区南窖乡水峪村古村落。整个考察过程中学生找寻三大类岩石标本,观察岩石特点,辨别岩石;搜集沉积岩、花岗岩、变质岩(汉白玉)在生产、生活中的应用实例。教师要对学生的考察活动进行全程跟踪、指导和监督,及时帮助学生解决可能出现的问题和困难。不断鼓励学生主动发现问题、探究思考,将考察所想所感记录下来,完成考察手册。

(3)考察成果

完成野外考察活动只是完成了学习“岩石圈物质循环”的第一阶段内容,为了更好的完成第二阶段“课堂教学”的内容,学生需要提交考察成果:①将野外考察获得的岩石标本分类,说明分类依据和岩石特点;②汇总考察过程中的岩石图片、视频、访谈等素材,作为课堂学习的第一手资料;③整理自己在野外考察过程中出现的困难和疑惑,以小组为单位交给老师;④在调查报告、研究论文、地理设计、手绘地图、思维导图等成果呈现形式中,任选一项完成,满足学生不同的地理学习需求。

4.提高地理实践力,通过“融合”落实地理核心素养

地理核心素养的培养不是为达成观念、认知、思维、实践本身,而是在达成过程中,学生习得的思考、发现、批判、文明、自信、乐学等品质和习惯。经过对地理事象的认知和思考,产生科学的思想,进而让思想以行动的形式回归到人类的生产、生活中,完成人从思想到行动的全面改观,才是核心素养的真正达成。因此,学生的地理实践力是发源于生活,整合于课堂,又最终落实于生活的一种能力。野外考察与课堂教学融合便是将高度概括的地理学科核心素养落实为具体的、可操作的、指向关键结果的教学路径,让地理实践力的培养“入五官”“动手脚”“入心脑”,弥补传统教学“有理论无实践”的短板。

三、野外考察与课堂教学融合的实践案例

本课根据学习目标、乡土地理和学生学情,选择“先实践后理论”的野外考察与课堂教学融合方式。先野外考察,重点完成微观尺度岩石的识别和描述、个体对岩石的体验和感受等;课堂教学把野外考察获得的资料进行归类整理,根据学科的知识逻辑和课堂学习规律对其进行重新组织,创设真实的多元化的情境,问题驱动,组织探究式教学,重点完成宏观尺度下岩石圈的物质循环及核心价值的提升,将野外考察内容与课堂教学高度融合,完成“体验—印证—提升”的过程。引导学生在解决问题中落实地理核心素养,这样的设计贯穿融合课程的始终(图2)。

1.视频导入,完成考察向课堂的过渡

教师将考察小组野外考察收集的岩石标本、考察场景等素材,制作成《房山岩石之美》视频,作为课堂教学导入,与学生产生共鸣,完成野外考察向课堂学习的过渡。并提问:各类岩石是怎么形成的?可以相互转化吗?如何利用?

2.活动设计,实现考察与课堂的融合

探究活动1:提出野外考察疑问,探究岩石圈物质循环的理论依据。

活动要求:通过呈现有关“海底扩张学说”与“世界海底的地质年龄”的图文资料,小组探究:①“海底扩张学说”表达的核心观点是?②海底的地质年龄从新到老分布有什么特点?③世界海底的地质年龄分布为“海底扩张学说”提供了哪些证据?④“海底扩张学说”的论证与房山区三大类岩石的形成有什么关系?

设计意图:世界海底的地质年龄从新到老分布特点以及海底扩张学说,都表明了组成岩石圈的岩石不是一成不变的,在一定条件下不同类型的岩石可以相互转化,即从宏观的全球尺度说明岩石圈的物质是循环的,为解读岩石圈的物质循环示意图提供了理论依据和有力证明。让学生再进一步思考,全球尺度的岩石圈的物质循环,是否能解释区域尺度的房山区三大类岩石的形成原理呢?如果能,怎么解释?将核心问题抛出,引出探究活动2,运用岩石圈的物质循环示意图说明岩石圈物质循环的过程。展示地理思维的基本过程:“原理—现象—解释与应用”,体现地理学科的科学性,提升学生的综合思维。

探究活动2:运用野外考察素材,说明岩石圈物质循环的过程。