纸笔测试背景下地理实践力考查的路径与方法

作者: 汤国荣

摘 要:地理实践力指向学生在实践活动中所表现出来的意志品质和行动能力,在纸笔测试中评价其形成状况和等级水平难度很大。通过对地理实践力内涵的解读和近年高考典型试题的分析发现,通过“提供实践主题,考查方案设计;展示实践情境,考量行动能力;提供实践数据,考查处理方法;呈现实践结果,分析解决问题”等路径和方法,可以在一定程度上考查考生地理实践力的形成状况和等级水平。

关键词:地理实践力;纸笔测试;路径与方法

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)06-0008-06

地理实践力是地理核心素养的重要组成部分,理应成为学业质量评价的重点方向。但因地理实践力的特殊性和纸笔测试的局限性,在高考、学考等纸笔测试中如何精准评价考生地理实践力的形成状况和等级水平,已成为地理教育界非常关注的话题。

一、地理实践力的课程目标与学业质量标准

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(简称《地理课标》)将地理实践力的内涵与表现阐释为“地理实践力是指人们在考察、实验和调查等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。能够用观察、调查等方法收集和处理地理信息,有发现问题、探索问题的兴趣;能够与他人合作设计地理实践活动的方案,独立思考并选择适当的地理工具;能够实施活动方案,主动从体验和反思中学习,实事求是,有克服困难的勇气和方法。”[1]其课程目标为“学生能够运用所学知识和地理工具,在室内、野外和社会的真实环境下,通过考察、实验、调查等方式获取地理信息,探索和尝试解决实际问题,具备活动策划、实施等行动能力。”[1]其学业质量标准定位于“能够独立设计科学的地理实验和考察方案,利用地理信息技术及相关工具、材料,分析与处理相关数据与信息,对地理事象进行科学解释与评价;能够搜寻不同类型区域的统计信息,收集相关区域发展规划,设计区域发展问题的调查方案;能够有针对性地开展野外资源、环境调查,描述某区域存在的资源和环境问题,并结合已有资料,对解决区域资源和环境问题提出建议;能够在地理实践中表现出较强的行动能力。”[1]

很显然,地理实践力的关键指向是人的行动能力以及在行动中表现出的意志品质。具体而言,地理实践力应是学生亲身经历实践活动而逐步完善的认知结构,不断积累的活动经验,逐步提升的获取与加工信息、发现问题、分析问题、解决问题的地理思维能力和行动能力,以及由此而建立起来的良好心理品质,包括情感、态度、价值观、意志力及审美情趣等。这一指标在纸笔测试中是很难加以测量的。但从课程目标和学业质量标准看,地理实践力所指向的行动能力,既包含了地理实验和考察方案的设计能力、地理工具的选择能力、地理信息的收集整理与分析能力、地理问题的发现与解决能力,也包含了地理实践活动中逐渐积累和完善的认知结构与基本活动经验。这些方面可成为纸笔测试命题的重点关注方向。

二、新课标高考地理实践力试题类型与特点

受纸笔考试形式的制约,高考试题较难直接考查考生野外考察、社会调查、模拟实验等实践活动的意志品质和行动能力,但在近几年的高考中仍然出现一些直接或间接考查地理实践力的试题,引领着地理课程改革的方向。纵观近年的高考地理试题,发现命题者对地理实践力的考查一般通过以下三个途径进行:“虚拟实践情境,设计行动方案;再现实践情境,分析地理事象;提供考察结果,探究地理问题”,以此检测考生地理实践力的形成状况及其等级水平。[2]

1.虚拟实践情境,设计行动方案

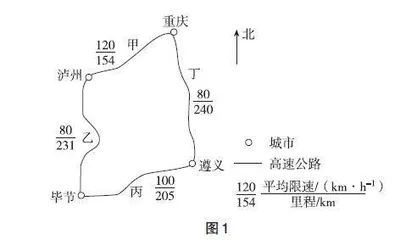

例1.(2018年全国甲卷文综第10题)小明同学7月从重庆出发到贵州毕节旅游,收集到的相关高速公路信息如图1所示。

小明若从重庆出发乘长途汽车经遵义至毕节,为免受阳光长时间照射且能欣赏窗外风景,以下出发时间和座位较好的是

【试题品析】本题是以暑假旅游为材料背景,要求考生判断出发时间、合适座位等实践行动的策划能力,考查了长途汽车运行方向、太阳方位等基础知识,直接指向考生是否具备“独立设计科学的考察方案”这一学业质量的要求。搜寻近年的高考试题,这种直接考查地理实践力的试题还是鲜有所见,只在2021年河北省的地理高考试题中再次出现类似题目。

例2.(2021年河北选择性考试地理第19题)“是谁掬一捧圣水浇灌出绿洲,是谁将一面铜镜遗落在戈壁大漠,让一池碧水盛满了蓝天白云……”酷爱旅游的某学校地理兴趣小组被大漠边缘清澈的湖水吸引。该湖泊位于阿拉善沙漠世界地质公园,像一颗璀璨的明珠镶嵌在沙漠与花岗岩山体之间,被称为“大漠天池”(图2)。该小组计划于暑期一探究竟。

请概括大漠天池旅游景观特点,并围绕天池成因设计研学旅游活动内容。

【试题品析】地理研学活动是地理实践活动中最基本和最重要的形式。本试题以阿拉善沙漠世界地质公园虚拟研学活动为情境,旨在考查考生在野外考察过程中的观察能力以及研学旅游行动方案的设计能力。

2.再现调查情境,分析地理事象

例3.(2021全国乙卷文综第36题)阅读图文材料,完成下列要求。 上海是人口众多、经济发达、对外联系紧密的现代化大都市。截至2021年1月,上海以拥有6 913家咖啡馆居全球城市首位,咖啡馆已成为人们休闲、会友和商务交流的重要场所。其中,某品牌连锁咖啡馆以839家独占鳌头,且多分布在商业繁华地段、高级写字楼和高级住宅区附近。2020年3月,该品牌母公司宣布在昆山市建设包括咖啡烘焙和智能化仓储物流在内的咖啡创新产业园,计划于2022年落成。图3示意该品牌连锁咖啡馆在上海的分布及昆山市的位置。

(1)推测支撑咖啡馆蓬勃发展的上海的产业和企业类型。

(2)据图描述该品牌咖啡馆在上海的空间分布特征。

(3)分析该品牌咖啡馆布局在商业繁华地段和高级写字楼地区的目标消费人群。

(4)说明该品牌母公司选择在昆山建设咖啡创新产业园的上海因素。

【试题品析】本题以上海咖啡馆分布的社会调查情境再现,详细呈现了本项调查获取的信息和得到的初步结论,要求考生“推测、描述、分析、说明”调查中发现的问题,间接地考查了地理实践过程中分析与处理相关数据与信息,对地理事象进行科学解释与评价的能力。这种类型的地理实践力考查试题在近年高考地理试卷中出现的频率较高(表1)。

3.提供实践结果,探究地理问题

例4.(2019年全国丙卷文综第37题)阅读图文材料,完成下列要求。某河发源于美国内陆高山,河流上游河段受季节性融雪和大气降水补给。7月后主要受降水补给,降水多为暴雨。该河段流量和含沙量年内变化大,但河面宽度变化不明显。图4示意该河段典型河流断面不同时间的水体形态。

(1)对该河段河面宽度变化不明显的现象做出合理解释。

(2)指出4~6月该断面河水深度的变化特征,并说明原因。

(3)分析8月该河段河底淤积的原因。

【试题品析】本题以野外考察获得的“美国某河流断面不同时间的水体形态”为情境信息,引导考生探究考察中发现的真实问题,渗透着强烈的地理实践力考核取向:在野外考察中怎样获取信息、怎样有效表达信息以及怎样正确分析应用信息。旨在让考生在解答问题过程中体验野外自然地理考察的真实历程:考察地点的正确选择、实践信息的收集与整理、地理现象观察与描述以及地理问题提出与说明等。这种以地理学者或研究人员的“学术研究”场景为试题情境,针对性地设置探究问题,似乎已成为地理实践力评价的主要形式,在近年高考试题中时有出现(表2)。

这一类试题设计,也可以某一地理实验为情境,考查实验方案设计、实验现象观察与描述、实验数据收集与整理、实验结论分析与说明等。这一类型的地理实践力评价,在一定程度上考量考生的“行动能力”,即地理实验和考察(观测)点的选择,地理工具的选择与使用能力,地理信息的收集、整理与展示能力,地理问题的发现与解决能力,同时也渗透了地理学者常用的科学研究方法。

将地理实践力这一核心融入纸笔考试之中,这是一个绕不开却又十分艰难的选择,已在各级各类考试中进行有益探索,虽有一些优秀试题案例涌现,但总体上还不尽人意,不同程度地存在“情境标签化、问题模式化、答案标准化”等问题,需要进一步研究与提升。

(1)情境标签化,缺乏真实活动体验

对地理实践力的测评,在试题命制时要充分体现学生地理实践活动的真实体验,测评方向指向其在实践过程中的意志品质和行动能力。目前出现的有些试题,看似考查地理实践力,但其情境却是虚拟的,甚至是强制性地贴上“标签”。如上述的例1、例2试题情境:“小明同学7月从重庆出发到贵州毕节旅游,收集到的相关高速公路信息”“酷爱旅游的某学校地理兴趣小组被大漠边缘清澈的湖水吸引……该小组计划于暑期一探究竟。”又如,2018年4月浙江地理选考卷23、24题“某中学背山面河。该校组织学生开展野外采集岩石标本的实践活动。一组学生上山在基岩上打了2块岩石标本,另一组学生去河床捡了2块岩石标本。图示为学生们采集的岩石标本,经地理教师鉴定有砂砾岩、页岩、石灰岩和花岗岩。”2021年1月浙江地理选考卷19、20题“我国某中学组织学生对直立物日影变化进行观测﹐具体做法是:先在一块平坦的地面上直立一根标杆﹐再以此杆直立点(甲)为圆心,以杆长为半径绘一半圈。”毫无疑问,这些实践活动情境是命题者虚构的,仅仅是贴了一张地理实践力的“标签”而已,容易让考生觉得实践活动比较虚假。

(2)问题模式化,缺乏考查方式多样化

受高考试题形式的限制,现行地理实践力考查试题的题型局限于选择题和综合题,如上述的例3、例4,均以问答的方式进行考查,显得传统。这种考查方式虽然能间接考查出考生“地理实践过程中分析与处理相关数据与信息,对地理事象进行科学解释与评价的能力”,但与地理实践力的真实要求还相差甚远。笔者认为,对地理实践力的考查应追求试题形式的多样化,不管用何种题型、何种设问,都可以尝试,如绘图题(景观素描图、数据统计图、等值线图、地质剖面图等)、判断题、计算题、讨论题等。若一份试卷中试题形式多样,反倒会让考生耳目一新,有益于激发考生的创造性思维。

(3)答案标准化,缺乏评价结果等级化

《地理课标》指出“地理学业质量水平分为四级。每一级水平主要表现为学生整合不同的地理学科核心素养,在不同复杂程度的情境中运用各种重要概念、思维、方法和观念解决问题的关键特征。”[1]但综观已有的倾向于地理实践力的高考试题,因受标准化阅卷方式的制约,参考答案与评分细则仍停留于传统的评价方式,即踩点给分,非对即错,并不能真实反映出考生地理核心素养的形成状况和等级水平,与地理实践力考查的初衷不相吻合。如例2中的后半问应是地理实践力考查值得倡导的方式,着力于“能够独立设计科学的地理实验和考察方案”这一能力的测量,但答案的设置仍停留于传统的方式:“花岗岩风化的观测、沙土透水性实验、天池水主要补给类型。”给人“虎头蛇尾”之感。若能将题目设置为“围绕天池成因,确认研学旅游活动内容,并针对选择的内容设计出简明研学方案”,同时将评分标准按考生的作答水平进行分级描述(4级水平),那就成了真正意义上的地理实践力测评题。

三、地理实践力试题设计的路径与方法探究

基于地理实践力的内涵与具体表现,以及近年高考试题的一些成功探索,笔者认为,纸笔测试题背景下对地理实践力核心素养形成状况和等级水平的评价路径,可着眼于:设计户外考察活动与模拟实践方案的行动能力;在实践活动中获取地理信息(拍照、绘图、录像、测量、记录数据等)的行动能力;在真实的自然与社会现象定性观察与定量分析过程中发现、质疑和探究问题的行动能力。