写实性描述在地理试题解题中的运用实践

作者: 侯建成

摘 要:本文聚焦学生的地理学科关键能力发展,厘清地理试题写实性描述解答的基本原则与地理思维路径。在对地理试题的图文材料解读分析过程中,激活学生的地理默会知识,运用“关键性地理情境(因)+赋分点(果)”的地理写实性描述答题策略与方法,引导学生打开地理问题解答的“防火墙”,“看见”自己解答地理问题的具身思维发生、发展过程,实现地理问题解答的思维品质增值,进而提升学生的地理学科核心素养。

关键词:地理试题;写实性描述;地理场景教学;关键能力

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)08-0042-04

素质教育是内涵丰富的全面发展教育。素质教育的目的在于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[1]。高中地理教育教学是全面培养和落实素质教育的重要环节之一;高考要求学生在解决具体的地理情境问题时能够将其必备知识与关键能力、学科素养、核心价值等融会贯通,这既考查学生对同一知识层面、横向知识运用的交互融合能力,也包括其对所学知识不同层面间、纵向的综合运用过程中的融会贯通。通过对地理试题写实性描述解答技能的有效培育,引导学生对地理试题图文信息的准确研判、整合解读、融会贯通,以及契合题目指向的答案撰写能力等地理关键能力的培育,是有效破解地理试题应试能力瓶颈的关键性、可行性教学举措。

一、地理试题写实性描述解答的概念浅释

“写实性”是美术学专业用语。地理试题写实性描述解答,即引导学生通过对试题中真实地理情境问题的真发现,找到题目中的地理关键词,根据关键词再回到题图中的材料里,结合题目问题指向,将与之密切关联的情境材料“对号入座”,利用其既有的地理默会知识和地理必备知识,围绕具体问题要求进行靶向性的思考和研读,从地理问题“对象或地理事物的整体性、完整性出发[1]”,依照“关键性地理情境(因)+得分点(果)”的格式撰写答案,提高地理试题解答时“抓住得分点、得到应得分”的地理关键能力,在应试情境下发展其地理素养融合力,提升其地理学习自信心,进而树立其励志进取心、拼搏素质观和人生价值观,成长为对个人发展、对国家建设有用的人才。

二、地理试题写实性描述解答的基本要求与路径

地理思维是地理学科关键能力的应然指向,地理试题答案的思考与撰写是地理思维的积极外在品质显现。地理高考考核目标与要求中明确要求考生“能够用简洁的文字语言、图形语言或其他表达方式描述地理事物的特征”[2],并且在近年的高考地理试卷中描述类试题也有较多体现,以考查考生的地理整体性思维能力以及必备地理基本技能等地理关键能力。地理试题写实性描述解答的一般原则要求如下。

1.具备完整的地理知识体系

教育部《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)指出:学业水平考试命题的评价目标,应定位在“地理学科核心素养”形成状态的测试与考查上……在考试题目的设计上,注重描述学生在特定情境中应达到的具体状态、水平表现,并将其叙写为评价目标[2]。这里的“评价目标”,从微观层面看,就是学生在回答具体地理问题时的“抓分”能力,即是否达到能够把应该得到的分数、能够得到的分数“写出来”的“笔耕”能级水平;从中观层面看,即通过对学生日常地理知识的教学引导,使其逐步建构起比较完整的地理知识体系,“学习对生活有用的地理”并学会用地理的思想、地理的方法解决具体的地理问题;从宏观层面看,即透过学生对问题的理解与回答,展现出学生的地理学科核心素养水平以及学生在解决问题时所能够体现的核心价值观,从而更好地服务国家建设。“新课标”更突出地理学科的育人价值,强调以人地关系为主线,培养学生的区域认知、综合思维以及地理实践力[3]。其中整体性综合思维是区域认知和地理实践力的重要基础,也是理解地理学科人地观念的重要思维工具。因此,若要真正实现地理试题写实性描述解答,首先要引导学生形成属于其自身较为完整的地理知识体系,并能够灵活地运用于地理应试实战中。

2.地理试题写实性描述解答的一般路径

若要实现地理试题写实性描述解答技能水平的真正提高,就要引导学生“一步一个脚印”地通过学习系统的地理知识,树立其正确的地理学习整体思想观念,按照“关键性地理情境(因)+得分点(果)”的试题写实性描述解答整体性原则,逐步形成属于其自身的较为完整且科学适用的地理必备知识体系,并能够在每一次的地理应试实战“对话”中逐渐成为抓分“狙击手”,实现地理关键能力整体性品质提升[4]。

三、地理试题写实性描述解答示例

1.落实审题和审图的条理性与严谨性

认真审题审图可防止答偏题,审文字题时要特别注意条件、中心词、关键性的去地理情境修饰语等。审图时要注意看清图中所有信息,因为图中有可能就隐藏了应答出的知识点。

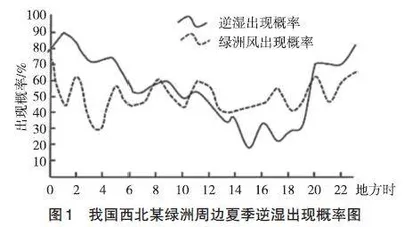

例1:逆湿是下湿上干的大气层结。在沙漠戈壁边界层内较小的风速、弱不稳定层结及存在的下沉气流都利于其近地层内形成逆湿。图1是我国西北某绿洲周边夏季逆湿出现概率图,据此完成(1)(2)题。

(1)14~16时,逆湿出现的概率低,原因主要是

A. 地表温度低 B. 空气对流运动强

C. 空气对流运动弱 D. 地面水汽多

(2)该地的逆湿现象可能使

A. 降水增多 B. 风蚀加剧

C. 土壤改善 D. 沙漠扩大

【试题品析】第一,(1)题按照“关键性地理情境(因)+得分点(果)”的试题写实性描述解答整体性原则,根据题图提到的试题情境性材料,首先应明晰题目中有哪些问题情境?题目表达的内容有:在14~16时内,大气层中逆湿出现的概率较低。需要解决的问题是:为什么在14~16时内,大气层中逆湿出现的概率会比较低?”其中“原因是什么?”是学生要着重思考并需要解决的“关键”问题,即这道问题的关键词是“原因”。

第二,结合题意正确读懂“逆湿”的概念,即“逆湿是下湿上干的大气层结”,同时要明白题干中所示的“逆湿出现概率低的”具体区位,即该图是“我国西北某绿洲周边夏季逆湿出现概率图”,并且题干中明确告诉学生“在沙漠戈壁边界层内较小的风速、弱不稳定层结及存在的下沉气流都利于其近地层内形成逆湿”这句话的真正意思,即在气候比较干燥的沙漠边缘地带,一般在风速较弱、风力较小的情况下,因近地面大气温度相对较高,空气对流运动比较显著,近地面大气以上升运动为主,不易形成大气上升过程中的空气逆湿层;而且在干燥的沙漠地区,随着正午太阳高度角的逐渐增大,近地面水汽蒸发逐渐旺盛,地面水汽蒸发上升到空气中,导致地面比较干燥,形成了从地面到其上空的垂直剖面空气层中呈现出下部空气比较干燥,而其上部空气层中湿度较大的“上湿下干”的空气状态,空气对流比较活跃,尤其是夏季更为突出。

第三,结合图示坐标,学生很容易发现并“按图索骥”厘清其“来龙去脉”:在14~16时内,逆湿出现概率大致在20%左右,为最低值区间;而此时的“绿洲风出现概率”在45%左右,即在14~16时内的“风速”呈现“水平状态”(其他时段的“绿洲风出现概率”变化幅度较大,说明风速相对较大,风力较强),说明此时风速相对较小,风力较弱,导致该时段沙漠戈壁边界层内的大气层中逆湿出现的概率低。

第四,通过上述分析、梳理,学生便可以结合所学知识,得出本题的正确答案:逆湿是下湿上干的大气层结。在14~16时,地表温度较高,A 选项错误;近地面大气温度高,空气对流运动强,大气层结不稳定,地面水汽蒸发上升,地面较干燥,形成上湿下干的状态,因此逆湿出现的概率低,B选项正确,CD选项错误(关键性地理情境),故第(1)题正确答案选B(赋分点)。

同理分析第(2)题,该地的逆湿现象是上干下湿,空气对流运动弱,大气层结构稳定,沙漠戈壁边界层内风带较小,盛行下沉气流,因此降水较少,风蚀减弱,因上干下湿,所以土壤湿度增加,土质改善,沙漠不会扩大(关键性地理情境),因此第(2)题选项C正确(赋分点);ABD选项错误。

参考答案:(1)B (2)C

2.积极全面思考所要回答的具体问题

良好的地理学科思维是学科关键能力发展的最高表现。地理学科核心素养是学生通过地理学习而逐步形成的正确人生价值观、必备品格、关键能力和家国情怀等[5];通过系统的基础地理知识学习,学生已经具有比较完整、系统的地理知识架构和现实性地理问题的解决能力。任何地理事物或地理现象,无论其成因或是影响等都同时受到多个自然或社会经济地理因素的影响;这些影响因素中,既有主要影响因素,亦有其他需要兼顾的必要影响因素;因此,学生在作答具体的地理问题时,需要认真思考具体问题的各个方面并分出主次,将最重要的知识点写在最前面,而抓住问题中的地理“关键词”是准确地、有条理地回答地理问题的基本保障。如试题中要求分析原因的例问需要学生既考虑自然原因,又要考虑人为原因;试题中要求分析对策的例问则要“因题制宜”,对症回答;试题中要求对条件进行评价的例问则需要注意既要讲有利条件,也要讲不利条件以防止漏答,答题尽量少而精、条理清楚、重点突出。若实在无把握可以适当多回答,但不能“离题万里”,也不能“脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里”。

例2.读图文材料,完成下列要求。

材料一:英国曾经是石油进口国,1965年和1969年,在北海海域发现了有经济价值的天然气田和油田(油气区水深78~158米),钻井成功率高,油气井均能自喷,以轻质油为主,可炼高级成品油。石油制品出口成为英国重要的盈利行业,北海油田的开发促进了英国的经济复苏。

材料二:图2为北海的石油和天然气资源分布图。

20世纪70年代,英国开始大力开发北海油田,请对其开发的区位条件作出评价。

【试题品析】第一,题目要求学生根据“20世纪70年代,英国开始大力开发北海油田”,“请对其开发的区位条件作出评价”。按照“关键性地理情境+赋分点”的地理写实性描述解答原则,首先对题目进行“断句”并找出其中的“关键词”,即“20世纪70年代”“英国”“开始大力开发北海油田”,请对其“开发的区位条件”“作出评价”,发现其中的关键词是对“区位条件”作出“评价”。

第二,要厘清对应的地理区位条件包含的具体内容,即自然地理区位包含哪些要素,社会经济区位包含哪些要素,科学技术区位包含哪些要素等,既不能“东一榔头西一棒子”,也不能“胡子眉毛一把抓”的面面俱到,一定要根据具体题目的问题情境进行针对性、靶向性、有选择地精准对标式回答[3]。

第三,结合“关键词”和具体的“关键性地理情境”,该“评价”没有具体指出是要做“有利”或“不利”方面的“评价”;因此,该“评价”应包括“评价”两方面,既要回答“有利的区位条件”,也要对其“不利的区位条件”进行必要阐释。在回答这一类问题时,一般采取“2+1”或“3+1”的靶向性应对方式进行写实性描述解答,即需要根据题目分值的大致情况做出简单的“研判”。根据既往的高考综合题这一类问题的分数值情况来看,若分值为6分,则每个答案为2分,需要从3个方面组织答案,即2条有利区位条件+1条不利区位条件;若分值为8分,则每个答案为2分,需要针对具体问题从4个方面来组织“区位条件”的“评价”,即3条有利区位条件+1条不利区位条件;以此类推。当然,若学生的地理默会知识基础好,平常的地理测试训练有素,地理知识的整体性把控相对较好,在“有利”和“不利”方面尽量回答得更周全些,分数的获得应该更有保障。