地理核心素养视域下的大运河文化带研学课程设计

作者: 马小雪 方延飞 陆春锋

摘 要:立足学生真实地理情境感知的研学课程,是落实学生地理核心素养培育的重要途径。本文依托京杭大运河文化带宿迁段沿河聚落遗产、水道遗产以及与运河相关的祭祀文化遗产等历史文化资源,从聚落兴衰、天后像的测定、建宫凿河的历史及其蕴含的中华智慧等视角设计研学问题,通过学生的游、践、思和师生研讨等实践环节,加深学生对区域认知和地理实践力的理解,培养人地协调观和综合思维。以期在理论知识与实践认知相结合、实践认知与情感感知相结合的过程中提升学生的地理学科核心素养。

关键词:地理核心素养;大运河文化带;研学课程

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)09-0063-06

一、引言

研学旅行是根据区域特色、学科需要和学生年龄特点,组织学生通过集体旅行的形式走出校园,加深与具体地理情境的亲近感,以培养学生的自理能力、地理核心素养及创新能力[1]。研学课程作为综合育人的创新方式,被认为是“行走中的地理课堂”,借助乡土地理创设实践活动情境,引导学生走出传统课堂,是学生能用眼睛去观察、用头脑去思考、用言语去表达以形成各种地理现象的过程[2],在理论知识、实践认知、情感感知相互融合的过程中培养学生的地理核心素养。

研学教育理念的兴起、研学课程基地建设的加强和研学课程的设计等为全面提高学生综合素质提供了良好的契机。在2013年9月召开的研学旅行试点工作研讨会上,王定华司长提出了“要把研学旅行作为撬动素质教育的杠杆、新课程改革的突破口和素质教育新的增长点”[1],2016年12月教育部等11部门联合发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》,提出“研学旅行要因地制宜,呈现地域特色”[3]。

研学教育是一种开发利用校外地理课程资源的新形式,在地理实践教学中日益受到重视。但目前的研学课程设计主要集中在自然生态研学旅行或者地质地貌研学旅行上,对文化地理的研学课程设计相对较少。区域是地理学的核心概念,地域文化历来是区域地理研究的重要内容。通过研学形式学习文化地理,有利于提高学生学习地理的兴趣和加深学生的文化感知。文化遗产是培育学生家国情怀和世界眼光的优质校外地理课程资源,其中大运河区域经济文化的繁荣与发展对中华民族多元一体的大一统文化形成和发展具有重要意义。但在万方、中国知网、维普等数据知识服务平台中却较少搜索到京杭大运河文化带的相关研学成果。

基于上述认知,此次研学课程设计以大运河文化带宿迁段为例,从聚落兴衰、天后像的测定、建宫凿河的历史及其蕴含的中华智慧和勤劳等视角设计研学方案,通过学生的游、践、思和师生研讨等实践环节,加深学生对区域认知和地理实践力的理解,培养人地协调观和综合思维。以期丰富大运河文化带地理研学内容,使学生深入感受大运河文化带的独特魅力,感受身边的地理知识,培育学生家国情怀和世界眼光的同时,提升学生的地理核心素养。

二、研学课程设计思路

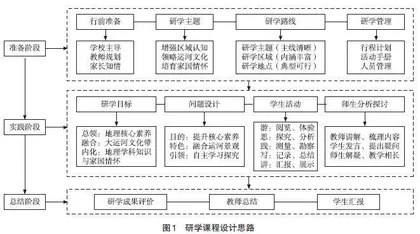

本次研学课程总体设计,以大运河文化带宿迁段区域特色文化资源分析为基础,借鉴余小灵的云南普者黑项目式研学旅行课程设计思路[4],基于地理核心素养培养,分准备阶段、活动实践阶段和总结阶段,围绕如何实现大运河文化带的文化传承教育和地理核心素养培育的有机融合这一现实需求,综合学情特点,提出本次“京杭大运河宿迁段”研学课程总体设计思路如图1所示。

1.准备阶段

准备阶段涉及行前准备、研学主题、研学路线及研学管理四个方面。行前准备注重落实学校主导、教师规划和家长知情三方任务,以保障活动的顺利开展。研学主题旨在向学生充分展示运河的沟通、融合,治河的坚韧、创新,以及形成的兼收并蓄、开放包容的宿迁运河精神和文化,并围绕如何实现大运河文化传承教育和地理核心素养培育的有机融合,引导学生感知大运河宿迁段深厚文化内涵,既提升了地理学科的核心素养,又激发了青少年的家国情怀。研学路线紧扣研学主题,深入挖掘大运河文化带宿迁段研学资源,依据大运河流向从市级重点文物保护单位、省级重点文物保护单位、国家级重点文物保护单位(世界文化遗产点)三个不同层级的重点文物保护单位选取具体的研学点(图2),即天后宫、东大街和龙王庙行宫。研学管理也是研学活动过程中必不可少的一部分,主要涉及行程计划、活动手册发放及人员管理细则制定。

2.实践阶段

实践阶段主要从研学目标、问题设计、学生活动和师生分析探讨四个方面展开。研学目标根据“以地理核心素养为总领,有机融合大运河文化带宿迁段资源的丰富内涵,促进学生内化地理学科知识与培育家国情怀”来设定。问题设计紧扣提升地理核心素养,充分展现融合运河景观特色,科学引领学生自主学习探究。学生活动涉及“游、思、践、写、讲”五大方面,按“游览探究实践—记录总结汇报”的形式循序渐进,既符合学生的认知特点,又有助于学生在理论知识与实践认知相结合、实践认知与情感感知相结合的过程中提升地理学科核心素养。师生分析探究教学,从教师梳理研学内容出发,通过学生自主思考提问,师生一起解疑,达到教学相长的效果,即“梳理且存疑—析疑并解疑”。

3.总结阶段

总结阶段包含研学成果评价、教师总结和学生汇报三部分。其中,研学成果评价作为研学旅行全部流程的指向标,应切实促进研学旅行课程取得更优的效果。教师总结以本次研学课程过程为基础,对其做出细致的评估,并在后续的教学工作中加以改进,以此增进研学活动的育人价值。学生汇报是研学课程和娱乐性旅游活动的主要区别之一,应鞭策学生在研学过程中积极思考、努力学习,并学会自我反思。

三、研学实践课程内容设计

从运河沿线的聚落兴衰、天后像的测定、建宫凿河的历史及其蕴含的中华智慧和勤劳等视角设计研学课程内容,围绕实践阶段的研学目标、问题设计、学生活动和师生分析探讨四个方面展开。具体思路设计为:首先来到位于大运河宿迁段上游的市级重点文物保护单位——天后宫,探寻妈祖文化在泗阳繁荣的佐证;其次在大运河宿迁段中游参观作为省级重点文物保护单位的东大街历史街区,对比东大街的古今发展状况,分析并讨论东大街兴盛与衰败的历史原因;最后带领学生参观大运河宿迁段下游的龙王庙行宫,一睹世界文化遗产和全国重点文化保护单位的风采,结合中运河的开凿历史,掌握龙王庙行宫的地理位置特点和建立龙王庙行宫的原因。研学路线、主题及目标如表1所示。

1.泗阳天后宫

【目标实现】泗阳天后信仰主要体现在两个文化建筑,分别是天后宫(古罗马街)和泗阳妈祖文化园(大运河宿迁段上游),其中妈祖文化园为天后宫的异地兴建景区。在研学过程中由教师带领学生参观天后宫,引导学生找出天后宫建筑中的闽南元素,感受区域特色文化,促进学生认知如何从多维度去分析商业活动、人口迁移的意义及探究区域联系的方式;其次,前往妈祖文化园进行拓展学习与测量实践,通过感受妈祖信俗的繁荣体会人民对人地协调的追求,并借助卷尺、长棍、测距仪等,测量天后像现存高度,提升地理实践能力。

【问题设计】①读园区碑记并借助妈祖相关传说,思索妈祖文化兴起的原因;②分析妈祖文化在泗阳繁荣的原因;③测量天后像现存高度。

【学生活动】①参观天后宫,找出建筑中蕴含的闽南文化,探讨商业活动、人口迁移对文化传播的意义;②参观文化园区,读园区碑记,了解妈祖功绩,参观妈祖广场和妈祖殿,感受妈祖信俗的繁荣;③测量天后像高度,培养地理实践能力。

【分析探讨】①由于闽南恶劣的陆地环境和优良的港口条件,迫使早期本地居民以北上贸易为生,闽商因此走向大众视野。闽商在大运河一带的商业活动推动了区域联系,促进了南北文化不断交流融合与发展。当时建造的闽商会馆(即天后宫)的石刻砖雕,飞檐小瓦展现了闽南建筑风格,保证了闽人在此地商业活动的顺利进行,同时也寄托着他们远客他乡,祈求财运亨通、平安顺利的心理,体现了商业贸易、人口迁移带来的文化传播。②人口迁移对迁入地地域经济、宗教等产生一定影响,妈祖文化就是其中之一。妈祖信俗源于福建莆田,而当地妈祖文化旅游节、九月九祭海、妈祖庙会等文化活动的开展和妈祖文化园里的碑坊、神像、祖庙、匾额等相关文物则证实妈祖信俗在民间的兴盛。③在室外测量天后像现存高度的简便方法为判定比例法,具体方法是:阳光下,在与待测物体同一地平面上放置一根与待测物平行的1米长木棍,测量出此时物体的影子长度以及木棍的影子长度。按两者的投影比例,由相似三角形原理可以算出待测物体长度。经过估算可知,天后像现存像高接近9.9米。

2.东大街

【目标实现】教师带领学生参观东大街历史街区,学生基于电子地图、历史资料与实地建立联系,进行区域空间定位和特征分析,最后探究东大街的区位条件与商业的兴衰历程,感受区域商业文化发展的曲折过程,领悟其人地关系。

【问题设计】①明确东大街的地理位置,并基于东大街的区位特征分析其建成初期兴盛的原因;②举例分析东大街如何成为宿迁商业文化的典型代表;③以东大街的兴衰为例,谈谈对人地关系的认识。

【学生活动】①在教师指引下借助“百度地图App”确定东大街的地理位置,在观察地图与实物之间联系的同时建立空间感与方向感,基于区位特征分析东大街建成初期兴盛的原因;②参观东大街历史街区并结合教师提供的历史资料,学生分析东大街为何成为宿迁商业文化的典型代表;③观察东大街的现存状况并结合历史资料,深入认知特殊历史时期人类活动对区域发展的影响,体悟人地协调思想。

【分析探讨】①查阅文献并借助电子地图可知:东大街原为古城东门外大街,因其位于原宿迁县砖城东门之外、土圩东门之内而得名。东大街是一条长约500米、宽约3米的南北向的长街,北起财神庙,东至下沟塘巷,南边为财神阁,西端则是打铁巷[5]。基于东大街东临京杭大运河的优势区位条件,并作为漕运最重要的枢纽之一,可知它的发展离不开大运河的影响,这里汇聚了南来北往的各路商人,如清末民初时期,浙、闽、赣、皖等省以及扬州、苏州、镇江等地商人来此经商,仅东大街内就包含商铺300多家。②借助历史资料,以下实例可以很好地证明东大街是宿迁商业的典型代表。首先,在东大街的全盛时期——明末清初,洞庭的茶叶、江西的瓷器、福建的烟丝等各地特产在这里都能买到。其次,随着商业不断发展,许多名号便也随之而起:名为席正源、南北元章的布店,名为谦和益、阮天成的中药店;更有名气大者——大同茶食店的山楂糕于1929年获巴拿马国际博览会金奖。因此,初建时曾为当地小市集的东大街成为宿迁的商业中心[6]。随着商业发展的同时,东大街也成为文化中心:宿城的所有节庆活动以及其他重大活动,都是在东大街举办,如高跷、舞狮、旱船等节目表演精彩无比。③1938年,东大街的热闹繁荣随着日寇的轰炸而烟消云散,一时成了死市。1952年,宿迁城墙被拆除,逐渐形成了目前的主要商业街——幸福路,随后在“文化大革命”期间,东大街的古建筑被逐渐拆除。至2011年,《宿迁1897——东大街规划与建筑设计方案》实施,东大街的历史建筑再次被拆除、重建,文化遗产逐渐被肢解为现代商业区。

3.龙王庙行宫

【目标实现】龙王庙行宫位于大运河宿迁段的下游,靠近中运河,有着得天独厚的地理区位优势和水文化特色,2014年被列入世界文化遗产。学生在研学过程中领略其与水相生相依的关系及世界文化遗产的独特风采,进一步发展学生的人地协调观、综合思维,厚植家国情怀。

【问题设计】①查询龙王庙行宫的位置图,试分析龙王庙行宫的区位优势;②综合探究龙王庙行宫被评为世界文化遗产的原因;③分析开凿中运河对宿迁治水的历史意义。

【学生活动】①通过百度地图获取龙王庙行宫的地理位置图,分析龙王庙行宫的区位优势;②学生实地参观龙王庙行宫,仔细研读乾隆的治水御碑,探究兴建龙王庙行宫的原因及其对后世的重要意义;③结合中运河的开凿史实,感悟中国古代人民的勤劳与智慧。

【分析探讨】①借助百度地图App可以看出,龙王庙行宫所在地的地势低平,靠京杭大运河和黄河故道,建成后有着优越的水利运输条件,同时便于过往货船、政务人员等停靠或沿河道去往苏州、上海等地,在清朝时期有着重要的经济与政治价值。②龙王庙行宫兴建是政治、经济发展、民俗信仰等多方面因素影响的结果,在此着重分析民俗信仰的影响。行宫内乾隆的治水御碑中写道:“皇考勤民瘼,龙祠建皂河,层甍临耸坝,峻宇镇回涡,毖祀精诚达,安澜永佑歌,彭城将往阅,宿顿此经过,捍御方多事,平成竟若何,所希神贶显,沙刷辑洪波”[7],即建立龙王庙行宫,是希望上天能被人们的诚意所打动,使此处长治久安,少有洪旱之灾,具有明显的区域文化地理蕴意,体现出当地的民俗文化信仰。③由于龙王庙行宫位于京杭大运河宿迁段的下游地区,地处京杭大运河和黄河故道之间,洪涝灾害频发,故康熙二十五年,河道总督采取“黄运分立、避黄济运”方针,于黄河古道北岸遥堤和缕堤之间开挖一道河流,取名为“中河 ”。中运河北接支河和皂河,从此南北航运通过中运河而避开黄河之险阻。中运河的开凿,使得京杭大运河真正成为苏北航运的黄金水道和南水北调的主要通道,体现出古人在治水和人地协调方面的实践。