“三全育人”视域下高校课程思政建设研究

作者: 陈展图 李诗涵 肖伟丽 侯刘起

摘 要:课程思政是实现“三全育人”的必然选择,为高校思想政治工作提供了新理念和新模式。以学生为导向,通过调查某师范院校地理科学专业学生对人文地理学课程思政建设的认知情况,运用SPSS软件与问卷星平台处理调查数据,分析学生对人文地理学课程思政的认知、认同、期望和建议,发现当前人文地理学课程思政存在思政理念不够深入人心、思政内容挖掘不够深入、思政成效落实不足等问题。基于当前课程思政建设存在的问题,提出人文地理学课程思政建设“四位一体”的育人机制,以期为人文地理学及相关课程思政建设研究与实践提供有益参考。

关键词:高校课程思政建设;人文地理学;课程思政;“四位一体”育人机制

中图分类号:G652;G651 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)12-0066-06

习近平总书记强调要用好课堂教学这个主渠道,除思想政治理论课外,其他课程也要与思想政治理论课形成协同效应[1]。课程思政的提出是基于立德树人这一教育根本任务的需要,有助于推进高校思想政治工作,确保有效实施“三全育人”,发挥好所有课堂的育人功能。课程思政不是简单的“课程+思政”,而是将思想政治元素融入课程教学的全过程、各方面,将思政教育的要求与课程本身的思政内涵融合,实现思政教育与专业教育的有机统一[2]。人文地理学是一门历久弥新的课程,蕴含着丰富的人文精神与价值追求,在人文地理学中融入思政内容有助于实现课程教学与学科育人的统一,提高学生的人文素养,帮助学生养成人文地理思维方式。本研究从学生视角出发,基于全过程育人理念,分别调查了某师范院校地理科学专业的从大一到大四的学生和部分已毕业学生对人文地理学课程思政建设的认知、认同、期望及建议等,通过SPSS软件分析调查问卷的信度与效度,检验数据的可靠性与有效性,分析当前课程思政建设存在的问题,进而提出“四位一体”的育人机制,从教学目标、教学内容、教学方法和教学评价体系四个方面提出有效实施人文地理学课程思政的具体路径。

一、人文地理学课程与人文地理学课程思政

1.人文地理学课程概况

人文地理学是普通高校,特别是师范院校地理科学、地理信息科学、城乡规划、土地利用规划等专业部分常开设的课程,随着人文地理学学科地位不断提升,部分军事院校、职业院校也都开设了人文地理学课程。人文地理学的研究内容包括自然要素和人文要素,是以研究人地关系、区域发展为任务的综合性、区域性课程。人文地理学以人地关系空间发展变化规律为研究对象,为国家经济和社会发展提供理论支撑,具有很强的时代性、应用性。

2. 人文地理学课程思政

课程思政与思政课程都是高校重要的思想教育手段,目的是为了将立德树人贯穿于教育的全过程,为党和国家培育思想政治方向正确、品德良好的人才[3]。很长一段时间以来,由于社会发展和科学进步促使学科和专业分化,学科之间的融合弱化,育人目标的整体性被忽视,高校里的专业课与思政课各司其职、互不相干,教书与育人未能统一。而显性思政课程与隐性思政课程应同向同行,发挥好思想政治理论课的价值引领作用,其他课程协同育人,形成思想政治理论课、通识课、专业课三位一体的高校思想政治理论课程体系[4]。人文地理学课程具有社会科学的属性,是开展思政教育的重要平台。结合人文地理学的课程特点融入人文素养教育和道德素养教育,并贯穿人文地理学课程的教学全过程,能够有效地发挥人文地理学课程的育人功能、拓宽大学生思政教育的深度、广度与温度,实现知识传授与价值引领的有机统一。

二、人文地理学课程思政建设调查

1.调查目的及调查对象

课程思政的出发点和落脚点都是为了发展学生的思想政治素养。本研究以某师范院校地理科学专业为调查对象,包括在读本科生和部分毕业生。首先,根据调查对象的不同学习阶段将其分为以下四类:①还未开设人文地理学课程的大一学生;②正在学习该课程的大二学生;③已完成人文地理学课程的大三及大四学生;④完成学业的部分毕业生。其次,基于以上分类,对不同学习阶段的调查对象分别设计、发放差异化问卷,以期分阶段调查、了解学生对人文地理系列课程思政建设的认知情况。

2.调查内容

通过问卷调查的形式了解大学生对人文地理学课程思政的认知、态度、期望、建议和人文地理学课程思政建设存在的问题。问卷的题型包括单选题、多选题、量表题及主观题,从多个角度进行命题。

3.调查结果统计分析

本次研究的调查对象包括大一、大二、大三、大四学生及部分毕业生。本共发放问卷380份,剔除无效问卷,回收有效问卷364份,有效率达到95.6%。调查问卷的结果使用SPSS软件和问卷星平台进行统计分析,并借助SPSS软件对各份调查问卷的量表题部分进行信度分析和效度分析。由于量表题中包含反向题,因此先对反向题进行数据编码,运用SPSS软件的“转换”功能将数值“编码为相同变量”。分析结果如表1、表2所示。

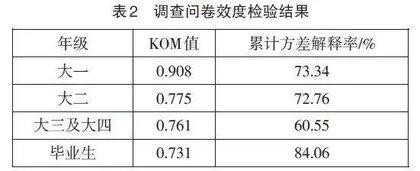

从表1可知,各份调查问卷的信度系数值均大于0.7。其中,大一学生、大二学生、毕业生的调查问卷信度值大于0.8,说明调查数据质量好、可信度高。大三及大四学生的调查问卷信度系数值大于0.7,说明调查数据较可靠、信度较好。效度的高低可通过KOM值的大小来体现,累计方差解释率越高表明提取的公因子代表性越大。

由表2可知,各份调查问卷的KOM值分别为0.908、0.775、0.761、0.731,KOM值皆大于0.6,说明各份问卷具有一定效度,结构效度良好。累计方差解释率均大于60%,表明可以有效地提取研究项的信息。

三、学生视角的人文地理学课程思政

1.大学生对人文地理学课程思政的认知

学生作为课程思政的需求侧与产出端,其对课程思政的认知能够侧面评判出课程思政的实施效果。由于大二年级是学习《人文地理学》的年级,任课教师在授课前专门进行了课程导读,向学生阐述课程思政的要素、功能等内容,因此,没有针对大二学生的课程思政进行认知或态度调查。从对课程思政了解程度的调查情况来看(表3),52.8%的大一学生对课程思政只是听说过,但没有了解,而有30.7%的大一学生对课程思政有简单认识,还有少数学生没有听说过课程思政。73.4%大三及大四学生、64%毕业生对课程思政有一定的了解。在对课程思政与思政课程概念区分的调查中,48%的大一学生认为两者是有区别的,但并不了解有哪些区别,18.9%的大一学生表示不清楚二者是否有区别。从毕业生对课程思政本质的认识调查来看,完成了课程学习的毕业生对于课程思政的了解更全面、深入。此结果表明,不同年级的学生对课程思政的认知存在差异,对于课程思政的具体内涵认识模糊。

2.大学生对人文地理学课程思政的认同

对一堂课的评价可从课堂的清晰度、关联度、融合度、认可度等方面出发。其中认可度是从学生的角度出发,以学生对课堂的反馈来考量课堂质量。课程思政要以学生成长为目标,以学生为中心,课程思政的实施是否有效果即看是否对学生产生正向影响。本研究在调查问卷的量表题部分设置了相应题目用以调查大学生对人文地理学课程思政的认同情况。1~5分表示对选项表达的同意程度,其中1分表示完全不同意;2分表示不同意;3分表示基本同意;4分表示同意;5分表示完全同意。在SPSS软件中计算出每道题的平均值、众数及标准差,结果如表4所示。大一、大二、大三、大四学生及毕业生的认同感平均值分别为4.024、3.6、3.926 、3.536。从统计的各题众数来看,大一学生对认同感量表题打分的分数在4~5分,众数集中在5分,而毕业生对此部分量表题打分是3~4分,5/6选项的众数在3分。从标准差来看,大二学生对于人文地理学课程思政的认同感较为稳定且较为一致,而毕业生对于课程思政认同感的差异较大,认同感一致性较低。由此可知,大一学生和高年级学生对人文地理学课程思政的认同感较高,而大二学生及毕业生的认同感偏低。这也侧面说明了大一学生对人文地理学课程的思政建设期望值高,认为课程思政能够给自己带来正向作用,有助于自我素养的提升。人文地理学课程在大二开设,已经体验了一整个学年人文地理学课程的大二学生对人文地理学课程思政建设的认可度并不高,表明大二学生的体验感与获得感有待提高,涉及教师对课程思政的落实程度与学生个人的思想内化深度两个方面。大三及大四学生回顾所学过的人文地理学课程时表示十分有必要在课堂融入思政内容且有助于专业知识的掌握,但未能将课堂所学思政内容很好地转化为态度或者行动。毕业生对人文地理学课程思政的认可度不高,原因有二:一是毕业生已经毕业一段时间,对大学期间的课程记忆模糊;二是当时的教师未能注重在课程中融入思政内容,课程思政教育理念不强。

3.大学生对人文地理学课程思政的期望

课程思政的服务对象是学生,以提升学生的思想政治素养为目标。因此,为了更好地进行人文地理学课程思政建设,学生关于人文地理学课程思政方面的看法与期望尤为必要。本研究调查了学生对人文地理学课程思政的思政元素、教学方法以及思政内容融入时长的看法,结果如表5、表6、表7所示。从统计结果中可以看出学生对于爱国情怀、人文关怀与民族精神更为关注,支持率分别为45%、44.2%、44%,对奋斗精神、科学精神、法制观念不太期待。在关于“什么教学方法比较有效”时,学生对案例教学法的支持率尤为突出,高达99.4%,情境教学法、传统讲授法也被认为较为有效的教学方法。从对思政内容融入时长的统计结果来看,69.3% 在读学生认为一节课中有0~10分钟用于融入思政内容较为合适,其中5~10分钟的比例最高,少数学生支持在课堂讲述思政内容10分钟以上。54.2%的毕业生认为可以用0~5分钟融入思政元素,极少数毕业生认同在课堂融入10分钟以上的思政内容。整体来看,学生比较认同在一节课堂上用10分钟左右的时间融入思政元素。但是,笔者并不认为在课堂上融入思政要素应该受到时间的限制,不应以融入思政元素的时长作为考核标准,简单机械地以时间长度进行分割。课程思政的本质不是组合,而是融合。要做到知识传授与价值引领的统一,应将思想政治教育贯穿于教育教学中,渗透到课堂里,潜移默化地感化学生。

4.大学生对人文地理学课程思政的建议

问卷设置了主观题调查学生对人文地理学课程思政的建议,并在问卷星平台上对主观题的结果做词频统计,对相近词汇进行归纳,如“案例”“元素”统一归纳为“素材”,累加统计每份问卷词频的前10%,得出总的词频如图1所示。大一学生提到最多的词汇是“有趣”,大二、大三和大四学生提到的最高频词汇是“思政”,毕业生提及最多的词汇是“热点”。整体来看,“思政”一词出现的频数最大,共被提到59次,频次大于25的词汇有“内容” “热点”“有趣”“素材”“时事”。由此可知,学生最为关注的是课程思政的教学内容,希望人文地理学课程能多融入国际、国内的时政热点,新颖、有趣的思政素材较能吸引学生的注意。

四、人文地理学课程思政建设中存在的问题

1.课程思政的理念未深入人心

高年级学生群体及毕业生里,有60%以上的学生对课程思政有所了解,但在低年级学生群体中,只有不到一半的学生对课程思政有一定了解。整体而言,大学生对课程思政的认知不多,认识不够深刻。从学生对人文地理学课程思政建设的认可度来看,大二学生及毕业生的认同感偏低,反映了人文地理学课程思政建设的落实成效有待提高。导致学生的体验感与获得感不足的一部分原因要归结于教师没有很好地贯彻课程思政的教育理念,因而对课程思政的落实程度不高,另一部分原因是学生对课程思政的认知不够深入,难以将思政内容内化上升到自我的思想情感方面。