基于《中国高考评价体系》的新课标高考物理实验试题评析

作者: 程如林

[摘 要]《普通高中物理课程标准(2017年版)》已在全国普遍施行,与新课标相适应的新高考也在全国逐步展开。当今的新高考物理实验试题呈现什么样的新面貌?有什么新特征和变化趋势?对高中物理实验教学有什么启示?文章基于《中国高考评价体系》的相关要求,以2023年江苏新课标高考电学实验题为例,对这些问题进行分析探讨。

[关键词]中国高考评价体系;新课标;高考物理;实验试题;评析

[中图分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2023)29-0032-06

高考是高中教学的指挥棒,高考物理实验试题对高中物理实验教学有直接影响,实验试题的命题特征及变化趋势对高中实验教学起着引领和导向作用。目前,《普通高中物理课程标准(2017年版)》已在全国普遍施行,与新课标相适应的新高考也在全国逐步展开。为规范高考命题,指明高考命题方向,教育部考试中心于2019年11月出台了《中国高考评价体系》。

那么,当今的高考实验试题是如何落实高考评价体系要求的?呈现什么样的新面貌?有什么新特征和变化趋势?这是一线教师非常关心的问题,本文基于《中国高考评价体系》的相关要求,以2023年江苏新课标高考电学实验题为例,对这些问题进行分析探讨。

一、《中国高考评价体系》概要

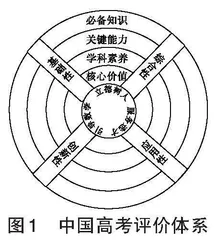

《中国高考评价体系》整体由三部分组成,分别是“一核”“四层”“四翼”,其结构如图1所示[1]7。

“一核”是高考的核心功能,包括三个方面:立德树人,服务选才,引领教学。“一核”回答了“为什么考”的问题。“四层”是高考的考查内容,包括四个方面:核心价值,学科素养,关键能力,必备知识。“四层”回答了“考什么”的问题。“四翼”是高考的考查要求,包括四个维度:基础性,综合性,应用性,创新性。“四翼”回答了“怎么考”的问题。另外,该体系还规定了高考的考查载体是“情境”,要求在高考命题时要通过情境设计,呈现考查内容,落实考查要求,实现核心功能。

《中国高考评价体系》既是指导高考命题的实践体系,又是评价考生素质的理论体系。它的出台,不仅规范了高考命题,而且引领高中教学。

二、基于《中国高考评价体系》的物理实验试题评析

(一)试题呈现

(2023年高考江苏卷)12.小明通过实验探究电压表内阻对测量结果的影响。所用器材有:干电池(电动势约1.5 V,内阻不计)2节;两量程电压表(量程0~3 V,内阻约3 kΩ;量程0~15 V,内阻约15 kΩ)1个;滑动变阻器(最大阻值50 Ω)1个;定值电阻(阻值50 Ω)21个;开关1个及导线若干。实验电路如图2所示。

(1)电压表量程应选用 (选填“3 V”或“15 V”)。

(2)图3为该实验的实物电路(右侧未拍全)。先将滑动变阻器的滑片置于如图3所示的位置,然后用导线将电池盒上接线柱A与滑动变阻器的接线柱 (选填“B”“C”“D”)连接,再闭合开关,开始实验。

(3)将滑动变阻器滑片移动到合适位置后保持不变,依次测量电路中[O]与1、2、…、21之间的电压。某次测量时,电压表指针位置如图4所示,其示数为 V。根据测量数据作出电压U与被测电阻值R的关系图线,如图5中实线所示。

(4)在图2所示的电路中,若电源电动势为E,电压表视为理想电压表,滑动变阻器接入的阻值为[R1],定值电阻的总阻值为[R2],当被测电阻为R时,其两端的电压[U=] (用E、[R1]、[R2]、R表示),据此作出[U-R]理论图线如图5中虚线所示。小明发现被测电阻较小或较大时,电压的实测值与理论值相差较小。

(5)分析可知,当R较小时,U的实测值与理论值相差较小,是因为电压表的分流小,电压表内阻对测量结果影响较小。小明认为,当R较大时,U的实测值与理论值相差较小,也是因为相同的原因。你是否同意他的观点?请简要说明理由。

【解答】(1)所用电源为两节干电池,电动势为3 V,则所用电压表量程为3 V。

(2)闭合开关之前,滑动变阻器阻值应该调到最大,由图可知,电池盒上的接线柱A应该与滑动变阻器的接线柱D连接。

(3)电压表的最小刻度为0.1 V,则读数为1.50 V。

(二)试题评析

1.试题的情境设计评析

《中国高考评价体系》规定:情境是高考的考查载体[1]7。《中国高考评价体系说明》指出:情境是实现“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”这一高考评价新理念的综合考查的载体[2]36。那么,什么是情境?它有哪几种类型?江苏新课标高考物理实验题中的情境是哪一种类型?它有什么新特点?

(1)关于情境的基本认知

高考评价体系中所谓的“情境”即“问题情境”,指的是真实的问题背景,是以问题或任务为中心构成的活动场域[2]36。

情境可分为两种类型。

第一种类型:生活实践情境。此类情境与生产实践以及日常生活密切相关,考查学生运用所学知识解决生产实践中的实际问题以及解释日常生活中的物理现象的能力。

生活实践情境主要包括以下三种情形:①自然界中的物理现象,如潮汐、闪电、极光、海市蜃楼、日食等。②生产生活中的物理问题,如生产中的磁悬浮列车、雷达测速计,生活中的电磁炉、电风扇,以及田径、跳水、滑雪等体育运动;③科技前沿中的重大项目,如正负电子对撞机、大飞机、载人航天、北斗导航系统等国家重大科技工程[3]43。

对于生活实践情境问题,无论是哪一种情形,都要求学生做到理论联系实际。这类问题既能深化学生对所学知识的理解,又能增强学生运用所学知识处理实际问题的能力,达到学以致用的效果。

第二种类型:学习探索情境。此类情境与实际的学习过程以及真实的探索过程密切相关,涉及学习与探索过程中的相关问题。学生在处理此类问题时,必须运用所学知识开展思维活动,同时在处理问题的过程中要进行思维创新。

学习探索情境主要包括以下三种情形:①物理学史问题,如“伽利略对自由落体运动的研究”“牛顿的科学生涯”等。这类问题既能优化学生的知识体系,又能激发学生的学习兴趣,还能培养学生的科学态度、社会责任、科学精神,具有沟通科学与人文的桥梁作用[3]43,是提升学生学科核心素养的重要载体。②新教材中的典型问题,如“回旋加速器”“质谱仪”等。这类问题对促进学生形成物理观念、提升科学思维能力、掌握科学探究方法具有重要意义。③科学探究问题,如“探究加速度大小与物体所受合外力及质量大小的关系”“探究向心力大小与圆周运动半径、角速度、质量的关系”等。这类问题能充分培养学生的科学探究能力,并促进学生理解与掌握相关知识。

(2)实验试题的情境设计

对照原题可以发现,2023年江苏新课标高考物理实验题设计的情境类型为“学习探索情境”,试题创新设计了一个直流电路,要求学生分析解答其中的实验问题,是一道具有科学探究意义的实验题,所以,应归纳为“学习探索情境”。

不难发现,江苏实验考题的问题情境是全新的问题情境,主要表现在以下三个方面:

①实验内容完全创新。试题中的实验电路是创新的,实验方案也是创新的,试题以全新的面貌呈现出来,实验内容不在新课标规定的21个“学生必做实验”[4]43-44范围内。

②呈现方式有所创新。试题中不仅呈现了电路图及坐标图线,而且呈现了实物仪器照片及由实物仪器连接成的电路实景照片,这种实物实景照片呈现方式在以往实验试题中比较少见,这充分体现了高考评价体系中的创新性要求。

③设问方式有所创新。试题第(5)小问考查的是误差分析,要求学生先进行分析,作出判断,再进行推理论证,这是一个开放性的问题,也是一个创新性问题。

2.基于“一核”“四层”“四翼”的实验试题评析

基于“一核”“四层”“四翼”的实验试题统计分析如表1所示。

(1)基于“四层”的评析

高考评价体系提出了四个层面的考查内容:核心价值、学科素养、关键能力、必备知识。

①必备知识层面

必备知识是指即将进入高等学校的学习者在面对与学科相关的生活实践或学习探索问题情境时,高质量地认识问题、分析问题、解决问题所必须具备的知识[1]26。必备知识是由基本事实、概念、原理、规律、技术、方法组成的知识体系。必备知识是学科素养的基础支撑。

由表1可以看出,江苏实验考题中考查的必备知识有:电压表量程选取规则,实物器材连接方法,电压表读数规则,[U-R]实测图线知识,闭合电路欧姆定律,部分电路欧姆定律,[U-R]理论图线知识。对于与直流电路相关的实验考题来说,这些是基础而又重要的知识,也是必备知识。

②关键能力层面

关键能力是指即将进入高等学校的学习者在面对与学科相关的生活实践或学习探索问题情境时,高质量地认识问题、分析问题、解决问题所必须具备的各种能力[1]23。关键能力是学生通过基础教育阶段的文化学习与实践历练逐步形成的,是高考考查的重点,它的内涵广泛,涵盖阅读理解能力、信息整理能力、语言表达能力、动手操作能力、归纳概括能力、演绎推理能力、抽象思维能力等多种能力,可以归纳为三种类型的关键能力群[1]23-26:知识获取能力群,实践操作能力群,思维认知能力群。关键能力与必备知识一样,是学科素养的支撑。

由表1可以看出,本文虽然只分析了一道江苏实验考题中考查的关键能力类型,但也涵盖了高考评价体系确立的3个关键能力群中的9种关键能力。分别是:(1)知识获取能力群→阅读理解能力,信息搜索能力,信息整理能力;(2)实践操作能力群→实验设计能力,动手操作能力,信息转化能力;(3)思维认知能力群→抽象思维能力,演绎推理能力,批判性思维能力。

③学科素养层面

学科素养是指即将进入高等学校的学习者在面对生活实践或学习探索问题情境时,能够在正确的思想价值观指导下,合理运用科学的思维方法,有效整合学科相关知识,运用学科相关能力,高质量地认识问题、分析问题、解决问题的综合品质[1]18。学科素养既统摄必备知识与关键能力,又承接核心价值的引领,是连接“四层”考查内容的关键环节。学科素养包含3个一级指标和9个二级指标(参见《高考评价体系》P20-22),内在关系见图6。

由表1可以看出,本文虽然只分析了一道江苏实验考题中考查的学科素养指标,但也涵盖了高考评价体系中明确的3个一级指标和7个二级指标,即“(1)学习掌握(一级指标)→信息获取,理解掌握,知识整合(二级指标);(2)实践探索(一级指标)→研究探索,操作运用(二级指标);(3)思维方法(一级指标)→科学思维,创新思维(二级指标)”。

④核心价值层面

核心价值是指即将进入高等学校的学习者应当具备的良好政治素质、道德品质和科学思想方法的综合,是在各学科中起着价值引领作用的思想观念体系,是学习者在面对现实的问题情境时应当表现出的正确的情感态度和价值观的综合[1]13-14]。在高考评价体系规定的四项考查内容中,核心价值居于首要位置,在方向上引领另外三项考查内容。高考试题通过对基础知识和关键能力的考查,达成学科素养的考查,实现核心价值的目标。核心价值主要包含3个一级指标和10二级指标(参见《中国高考评价体系》P15-17)。