习题教学功能之助推教学改进和教师成长(上)

作者: 何月丰

[摘 要]教学改进可以看成是对教学活动中发现的问题的优化,这样的优化过程能于无形中促进教师成长。习题教学在小学数学教学中占有重要地位,同时是小学数学教学的难点。因此,研究并践行习题教学,对助推数学教学改进和教师成长具有重要作用。

[关键词]习题教学;教学改进;教师成长;教学功能

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)27-0005-05

教学改进和教师成长是提高教学效率与达成教学目标的重要途径。实践证明,习题教学在助推数学教学改进和教师成长上具有重要的功能。

一、助推数学教学改进

宏观地讲,教学改进是一个永恒的话题,任何一次课程改革都可以视为教学改进的体现。比如,2001年启动的新一轮课程改革提出的“三维目标”便是教学改进的体现,因为要求教学不仅要关注知识与技能维度的目标,还要关注过程与方法、情感态度与价值观维度的目标。2011年修订的《义务教育数学课程标准》提出“四基”“四能”,这又是一次教学改进,因为要求教学不仅要关注学生分析问题和解决问题能力的培养,还要重视学生发现问题和提出问题能力的培养。2022年《义务教育数学课程标准》再次修订,确立核心素养导向的课程目标,这自然也是教学改进的体现。微观地讲,教学改进经常性地发生在教师日常的课堂上。

案例:“商的变化规律”

习题教学记:2020年12月9日,周三

师:这段时间我们在学习除法,现在我写几道题给大家算一算。

[我先板书“16÷8”,在学生回答后再板书“160÷8”。]

师:现在等于多少呢?

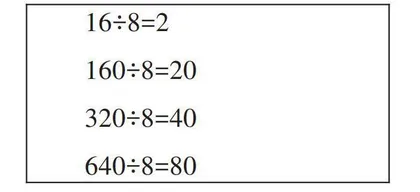

[学生马上一起回答“等于20”,我再板书“320÷8”,在学生回答后继续板书“640÷8”。于是,黑板上形成以下一组板书。]

[16÷8=2

160÷8=20

320÷8=40

640÷8=80 ]

师:请大家看看这些算式,有没有特殊的地方?

生(齐):除数都是8。

师:除了除数都是8,你们还有什么发现吗?

[此处,《教师教学用书》的建议是“提出问题:每组题中的什么数变了?什么数没变?除数(或被除数)和商的变化有什么特点?”。我觉得这样太烦琐了,没有采取这个建议,而是让学生整体观察,自己去发现。]

生1:我发现被除数都是乘2,商也一样。(此话一出,马上有学生表示反对,并围绕算式进行比较,证明这个发现不对)

生2:我发现除数不变,被除数乘几,商也乘几。

[我没想到这个答案会来得这么快,且这么清晰,于是给予该学生“铜钥匙”奖励。一些学生对这奖励有意见了,认为过于简单,不足以奖励“铜钥匙”。]

师:这个发现不简单。不信,谁能再来把这个发现讲一遍?(几个学生的表述都不能达到上述清晰的程度。至此,大家认可了给予“铜钥匙”的奖励)

师:现在我们一起来把这个发现讲一遍。(同时配合以下板书)

[16÷8=2

160÷8=20

320÷8=40

640÷8=80 ] [×10] [×10] [×2] [×2] [×2] [×2]

师:谁还能有新的发现?(学生都觉得不可思议)想问题,有时候可以倒过来想。(有了这个提示,反应快的学生马上举手了)

生3:这些算式倒过来看,就是除数不变,被除数除以几,商也除以几。

[我同样给予该学生“铜钥匙”奖励,并结合字母式表达形成如下板书。]

[a ÷ b = c][↓][↓][↓][ 乘几

除以几][不变][ 乘几

除以几]

师:现在谁能把这个发现合起来说一说?(学生独立思考后统一说)学到这,你们有问题产生吗?

生4:乘或除以的这个数能是0吗?

[这是意料之外的问题,我与学生一起讨论后板书“0除外”。]

师:谁还有不一样的问题?

生5:如果被除数不变,除数乘几,商会怎么变化呢?

[这是一个好问题,我先给予“铜钥匙”奖励,再通过举例、观察、发现,引导学生理解为什么商的变化与除数的变化相反,最后用如下字母式表达。]

[a ÷ b = c][↓][↓][↓][不变][ 乘几

除以几][除以几

乘几][a ÷ b = c][↓][↓][↓][ 乘几

除以几][ 乘几

除以几][不变]

师:学到现在,不知道你们心里有没有新的问题产生呢?

[我的话音刚落,马上就有学生举手了,这说明问题不是经我提问后产生的,而是他们在前面的学习中就有了。]

生6:刚才都是一个数不变的情况,如果两个数都变,会怎么样?

师:好问题,给予“铜钥匙”奖励!(板书“18÷6=3”后,继续板书“180÷60”)这等于几?

生(齐):3。

师:有什么发现?

生(齐):商不变。

师:对的。怎么会商不变呢?

生7:因为被除数乘10,除数也乘10,所以商不变。

[从道理上讲,这样的解释完全正确。但是,现在是要发现道理,且我还想要学生学会解答作业本上的题目,现在自然不能这么简单,毕竟前面那么长的铺垫可不是用来做摆设的。于是,我随着学生的解释,完善如下板书。]

[ 18 ÷ 6 = 3

↓×10 ↓×10

180 ÷ 60 = 3]

师:好奇怪哦!被除数乘10,除数也乘10,怎么商不变呢?(学生陷入沉思,不过还是有勇敢举手的人)

生8:抵消了。

师:抵消!怎么抵消?

生8:被除数乘10,商就乘10;除数乘10,商就除以10,这样乘10和除以10就相互抵消了。

[教室一下子像炸开的锅,学生似乎都明白了。于是,我又让几个学生把这道理复述一遍,并跟进形成如下板书。]

[ 18 ÷ 6 = 3

↓×10 ↓×10 ↓ ×10÷10

180 ÷ 60 = 3][不变]

师:看来,“不变”真的是抵消了的原因。(继续板书“360÷12”,让学生解释不变的原因,并形成以下板书)

[a ÷ b = c][↓][↓][↓][a ÷ b = c][↓][↓][↓][a ÷ b = c][↓][↓][↓][ 乘几

除以几][不变][ 乘几

除以几][不变][ 乘几

除以几][除以几

乘几][ 乘几

除以几][ 乘几

除以几][不变]

[最后,我结合上述板书,总结商不变性质。]

这个案例并不是本系列文章所说的习题教学记,因为这不是在记录一道习题的教学,而是在记录“商的变化规律”的例题教学。之所以还是将其看成习题教学记,是因为案例中的教学源于一道与此相关的习题(见图1)。

还记得在备“商的变化规律”这节课教学时,我的脑海里浮现出以前教学这节课之后学生做相关习题的情景。于是,我在读完《教师教学用书》上的“教材解读”和“教学建议”后,赶紧翻开配套的作业本看看,因为自己已经不止一次在这样的事情上“翻船”了——按照《教师教学用书》的建议进行教学,结果作业本上的习题超出了“教材解读”的要求,这让学生和我都苦不堪言。图1就是我在作业本上看到的与“商的变化规律”一课同步作业的最后一道习题。说实话,这道习题我并不陌生,相信教过这一内容的教师也不陌生,这甚至可以看成是一道与“商的变化规律”相关的经典习题了。令人意外的不是这道习题本身,而是这道习题竟然出现在“商的变化规律”这节课中。试想,如果依据教材编排,通过观察几组除法算式得出商的变化规律,面对这道习题,我和学生岂不又要苦不堪言了?尤其是其中的第(4)小题,因为学生错得多!

“如何在教学之后让学生能较好地解答这道习题呢?”这是我在作业本上看到这道习题之后,脑海中条件反射般出现的问题。为此,我陷入了思考。思之思之,我猛然觉得:“这道习题所要求的解题思路,不正是‘商的变化规律’的原形吗?”于是,新的教学设想在心中逐步形成,我赶紧记录下教学流程,完成备课。我带着新的教学设计走进教室,便有了上述案例所描述的教学。

相信,如果没有作业本上的这道习题,对于“商的变化规律”的教学,我会在学生发现商不变时就止步了。因为这样的“发现”,已经较好地完成教材对这节课的教学要求了,也符合《教师教学用书》上的解读和建议。可是,因为作业本上的一道习题,我的教学又向前走了一步。这一步,不是将“商不变”作为一种特定的发现来对待,而是作为被除数和除数变化过程中的某一种现象来对待,是商随着除数和被除数变化而变化中的一种比较特殊的情况。同时,字母表达式的模型,也为学生解答作业本上的习题提供了支撑。从课后批阅学生的作业情况来看,这样教学取得了比较好的效果。

显然,上述案例的教学,其实就是微观层面上的教学改进。需要指出的是,这次教学改进的起因是作业本上的一道习题,以及我对以往学生解答这道习题出现错误情况的分析。事实上,像上述案例的情况经常性地发生在教师的日常教学中。比如,办公室里,教师之间相互交流学生的解题情况,进而讨论出如何改进教学效果会更好的结论。

换言之,微观层面上的教学改进,常常没有“三维目标”“核心素养”这样高大上的名词来支撑,有的可能只是学生能更好地解答习题的朴素想法。但是,仔细辨析就会发现,学生能更好地解答习题的朴素想法的背后,实际上是教师对学生、对知识、对教学的深度理解。所以,基于习题教学分析学生的解题,可以助推教学改进的发生。为了更好地理解习题教学的这一功能,我们有必要再讨论下面两个问题。

(一)为什么分析学生解题可以助推教学改进

研读教材和研究学生是实现课堂教学改进的两个重要抓手。研读教材,有助于我们更好地把握“教什么”;研究学生,有助于我们更好地把握“怎么教”。一直以来,对教材的研读,我们常常将重心放在例题教学上;对学生的研究,重心则落在学生学习例题上。但是,在实际教学过程中,我们的教学改进常常还有第三个抓手——学生在解答习题中的表现。

如上述案例,对“商的变化规律”一课教学,我研读了教材和《教师教学用书》,也研究过学生,因为这节课之前已教过几次,清楚自己要“教什么”和“怎么教”。但是,当我看到作业本上的习题之后,立刻想起了以往教学这节课之后学生解答此类习题的表现。这让我清楚地意识到:如果仅根据自己现在对这节课“教什么”和“怎么教”的理解,那么学生在解答作业本上的最后一道习题时,就会遇到比较大的困难。这促使我再一次对“教什么”和“怎么教”进行审视,努力寻求解决问题的路径,最终有了上述案例的教学改进。因此,如果把研读教材狭义地理解为研读教材上的例题教学,把研究学生狭义地理解为研究学生的例题学习,那么研读习题、分析学生的解题表现,无疑成为连接教材和学生之间的纽带。也就是说,习题教学具有教学诊断的功能,即可以通过学生解题来检验课堂教学效果。如果习题教学在学生端出现了问题,那么作为教师就该反思自己的教学,从知识端入手并设法改进。