基于语篇的三维动态语法教学实践

作者: 祖瑞 万晶晶 任晶晶

【摘 要】以句子为中心的传统语法教学脱离语境,忽视语法本身的表意功能,具有一定的缺陷。语法教学应该扩大到语篇层面,以主题为引领,依托语篇,围绕“形式—意义—使用”采用和设计不同类型的实践活动,使学生在三维动态中获取、梳理、整合语言知识,创造性地使用目标语法表达意义、传递思想。以“一般过去时”教学为例,探索基于生活主题、创建多模态语篇“任务群”的三维动态语法教学实践,为开展学习任务群建设及语篇语法教学提供参考。

【关键词】多模态语篇;任务群;三维动态语法观;语法教学

【中图分类号】G633.41 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)51-0044-06

【作者简介】1.祖瑞,南京市将军山中学(南京,211100)教师,正高级教师,江苏省特级教师;2.万晶晶,南京市将军山中学(南京,211100)教师,二级教师;3.任晶晶,南京市将军山中学(南京,211100)教师,二级教师。

一、引言

《义务教育英语课程标准(2022年版)》[1](以下简称《新课标》)指出,英语课程围绕核心素养确立课程目标,要培养的学生核心素养,包括语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等方面。其中,语言能力是核心素养的基础要素,其形成是建立在语言技能、语言知识、学习策略和文化意识等方面整体发展的基础之上。语言知识包括语音、词汇、语法、语篇和语用知识,是发展语言技能的重要基础。虽然语法是不同版本义务教育教科书《英语》的重要组成部分,但其呈现方式上难以脱离传统语法教学的束缚,表达形式上多以句子为单位归纳规则;活动设计仍然遵循以语言形式为纲的传统语法教学理念。[2]受教科书及中考指挥棒的影响,一线教师在开展语法教学时过于强调语法作为规则的作用,忽视语言使用的具体环境和目的,忽视语法本身的表意功能,缺乏对语法知识的主动探究和参与语篇意义建构的过程,难以提升学生的语言能力,使得深度学习成为空中楼阁。[3]

关于语法教学,外语教育界几乎从来没有停止过争论。时至今日,外语教育研究者和一线外语教师基本上达成一个共识,即外语教学应做到语言形式与语言意义的有机结合。对于外语学习者来说,既要学习语言的形式,更要学习语言的意义。但是,这种共识并没有有效地落实在语言教学实践之中。到底该如何开展语法教学?《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》[4](以下简称《高中课标》)给一线教师指明了方向,对义务教育阶段开展语法教学具有一定的指导意义。《高中课标》明确提出:语法教学,应从语言运用的角度出发,把语言的形式、意义和用法有机地结合起来。语法教学应该以主题为引领,依托语篇,体现“形式—意义—使用”相结合的三维动态语法观,使学生能够获取、梳理、整合语言知识和文化知识,创造性地使用语言表达思想。

二、语篇与语法教学的关系分析

学习语言知识的目的是发展语言运用能力。Larsen-Freeman认为语法学习不是静止的语言知识学习过程,而是一种语言技能掌握和动态应用的过程。[5]功能语言学从使用语言的目的这一角度出发,对语法有了新的认识,即语法不是用来判断语言正确与否的规则,而是用来表达各种意义的语言资源。《新课标》强调,在语言使用中,语法知识是“形式—意义—使用”的统一体,与语音、词汇、语篇和语用知识紧密相连,直接影响语言理解和表达的准确性和得体性。当前的大量研究普遍认为,应当将语法教学扩大到语篇的层面,甚至把语言当作语篇来进行教学,并提出了基于语篇的语法教学模式,为语篇语法教学理论提供了丰沃的实践土壤。

在英语中,对于语篇指text还是discourse这一问题外语教育界并没有达成统一的认识。学界倾向于将text称为“语篇”,而将discourse称为“话语”。无论作何译名,语篇都是语言学习的主要载体,是表达意义的语言单位,包括口头语篇和书面语篇,是人们运用语言的常见形式。而语法实际上是一种“语篇工具”(discoursive tool),可以在“组织篇章,使之衔接;连接思想,改进篇章的连贯;增强语篇性(texture);建立话语模式及承担话语功能”等五个方面发挥作用。语篇语法是相对于以句子为中心的语法而言的,注重过程和个体的交互作用因素,而这个因素可以影响上下文中的语法选项的瞬间性。[6]因此,语篇语法教学应该引导学生将机械的以句子为中心的语法学习转移到基于语篇的连贯和衔接的学习上,使其主动领悟语法形式、意义与使用之间的关系,探究语法规则,在语境中恰当而得体地运用所学的语法知识来理解和表达意义,帮助学生发展综合语言运用能力,推进深度学习。

三、基于语篇的三维动态语法观在初中教学中的实践

《高中课标》倡导以主题为引领,依托语篇,坚持以语言运用为导向的“形式—意义—使用”三维动态语法观,并给一线教师提供了明确的教学指导:教师应重视在语境中呈现新的语法知识,在语境中指导学生观察所学语法项目的使用场合、表达形式、基本意义和语用功能,并通过课内外和信息化环境下的练习和活动,巩固所学语法知识,在语境中帮助学生学会应用语法知识理解和表达,引导学生不断加强准确、恰当、得体地使用语言形式的意识;在练习和活动的选择和设计上,教师应根据实际需求,围绕“形式—意义—使用”采用和设计不同类型的学习实践活动,以既有层次又强调整合的多种教学活动来引导学生发展英语语法意识和能力。

本文以我校万晶晶老师开设的译林版教材《英语》七年级下册Unit 5 Grammar板块“一般过去时(I)”的一节研讨课为例,探讨如何基于生活主题,创建多模态语篇“任务群”的三维动态语法教学实践路径,践行陶行知生活教育思想,尝试建设指向深度学习的任务群,以期为一线教师提供参考。

1.再现生活情境,在语境中感知“过去”

语篇教学倡导在具体的语境中教授学生知识,从整体入手,掌握完整的语言概念。[7]比起传统的语法结构分析,基于语篇的语法教学更具情境性。本节课学习的目标语法为“一般过去时”,教师通过图片介绍了自己周末常做的事情,在询问学生周末做什么的“闲聊”中抛出“Guess what I did last weekend”的问题,将学生带入到迫切想知道教师到底在周末做了什么的语境之中。学生根据教师展示的照片,在运用小学学过的一般过去时的“碎片化”知识的基础上,能描绘出教师的周末活动,再现了教师的生活,初步感知了一般过去时所表达的“意义”。为帮助学生进一步感知、理解该语法的意义,教师将对话内容形成一个较为完整的语篇呈现给学生(因版面所限,略)。

在语篇中学生更容易发现一般过去时的形式,感知其具体作用,也在潜移默化中感知一般过去时的意义。Larsen-Freeman指出,语法不仅包括那些控制着表面形式的语法规则,而且还应该包括知道什么时候能够运用这些形式在具体的语境中表达自己的意图。教师通过描述上周末自己所做的事情,告诉学生她打破了经常待在家中的习惯,享受到户外运动带来的乐趣,并表明了今后要多做户外运动的意图。一般过去时与一般现在时交替使用形成了鲜明的对比,与一般将来时的描述内容自然的衔接成语意连贯的语篇,至少向学生传递了这样的“隐藏”信息:教师热爱工作,热爱生活,但以前很少做户外运动。学生对教师有了更进一步的了解,实现了语言的书面交际功能。

2.体验他人生活,在语篇中聚焦“规则”

一篇文章选择什么样的时态和语态来呈现与篇章的类型和作者的写作意图有关。[8]用来描述某人某个周末的记叙文通常用一般过去时。教师围绕周末生活这一主题选取了三个语篇,分别记叙了Mary,Peter and Mark,Jack等孩子的某个“特殊”周末。一般过去时在语篇中自然地得到呈现,学生在语篇所营造的真实语境中,通过体验这些孩子不同的周末活动,聚焦语法形式,在教师的引导下自主建构动词一般过去式的构成规则。如描述Peter and Mark周末生活的语篇。

Peter and Mark’s weekend

Peter and Mark____(plan) to play football last Saturday afternoon. But it started to rain outside. Peter and Mark both____(hate) the rain. They couldn’t play football, so Peter____(phone) Mark. They decided to cook meals together. So Mark____(prepare) some food and brought it to Peter’s house. The meals____(taste) delicious. They____(play) chess then. After lunch they____(shop) in the supermarket and____(carry) lots of things.

通过阅读上述等几个语篇,学生能运用小学学过的一般过去时的知识,结合之前的感知较为轻松地填写所给动词的形式——过去式。之后,教师让学生分组观察、比较、分析hate, phone, prepare与taste,play与carry,plan与shop等构成形式,合作探究,总结规律,探寻出动词过去式的构成规则。

在语篇中聚焦、归纳规则可以帮助学生对一般过去时的认识从感性层面上升到理性层面,将“碎片化”的知识系统化,构建自己的语言知识体系。通过比较三个语篇,学生还可以了解同一语法现象在不同语境中的区别,体悟语法的语用功能,为使用打下良好的基础。

3.整合生活实践,在多模态中巩固“形式”

语言教学中的语篇通常以多模态形式呈现,既包括口头的和书面的,也包括音频的和视频的,并以不同的文体形式呈现,为课堂教学练习和活动的选择提供了更多的可能,与纯文字模态的语篇相比,多模态语篇在创设主题语境、传递文化内涵、激发学生兴趣等方面更加生动、有效。

本节课为一般过去时教学的第一课时,重点是让学生在初步理解一般过去时所表达的意义基础上掌握动词过去式的构成规则。教师根据学生的实际情况,围绕“形式—意义—使用”设计了学唱歌曲、看图说话、填空等不同类型的学习实践活动,既有层次又强调整合,引导学生在多模态语篇中巩固动词一般过去式的构成规则,理解一般过去时的构成形式与意义。

(1)学唱歌曲,感受人与动物的和谐

新的语言知识输入之后,学生需要经过内化练习与活动才能有效输出使用。歌曲一般具有一定的旋律与节奏,更容易聚焦、重复某种语言形式。本节课教师选取了歌曲“Animals’ Weekend ”,描述了一群孩子在动物园里观察动物、绘画写生的场景,突出了“人与自然”的生活主题语境。从歌词中可以看出,语言内容强调一般过去时的句子结构,聚焦不规则动词的一般过去式。

The monkeys ate, ate, ate, / The children drew, drew, drew, / The lions slept, slept, slept, / At the zoo, zoo, zoo. / What did you do, / What did you do, / What did you do, / When you saw, saw, saw them / At the zoo, zoo, zoo?

(2)看图说话,体验生活的丰富多彩

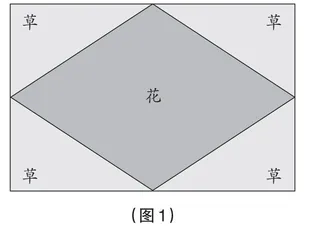

《高中课标》将“看”与传统的英语“听、说、读、写”并列,成为英语语言技能的重要组成部分。“看”通常指利用多模态语篇中的图形、表格、动画、符号以及视频等理解意义的技能。看图说话是一个从形象到抽象再到形象的训练过程,是观察、思维和说话的综合训练。[9]这一环节的语篇以组图的形式呈现,展示了Helen和她的同学上周在农场帮主人摘果子、拔萝卜等不同场景,教师并没有直接将它们一起呈现出来,而是分层次、有梯度地开展了系列“任务群”活动,形成了一个任务链。

活动1:看Helen劳动的画面,描述场景。教师整体呈现一组Helen劳动的画面,让学生依次用一句话描述画面所呈现的劳动场景。

活动2:看同学劳动闪现图,再现场景。有了上一活动的铺垫,教师将其他同学的劳动场景在“魔镜”中快速闪现,让学生用一般过去时的句子说出看到了哪些场景。学生的专注度与瞬间记忆能力同时得到培养。