对有拉力作用的“板-块叠加”模型的分析与拓展

作者: 章启贤

摘 要:有拉力作用的“板-块叠加”模型是力学中常见的重要物理模型,是动力学知识应用的典型例子。以2021年高考全国乙卷理综第21题为例,对试题进行分析,探究该模型的规律及图像,并对其模型进行拓展分析。

关键词:“板-块叠加”模型;高考物理试题;分析;拓展

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)7-0046-3

有拉力作用的“板-块叠加”模型是动力学知识应用的典型例子,是近几年高考的热点问题[1-2]。2021年高考全国乙卷为原有的全国I、II卷合并,其中第21题考查的是物理学中重要的“板-块叠加”模型,此卷的第21题属于“静止上拉”型,即板、块均静止,拉力F水平作用在上方的物块上。对“板-块叠加”模型的分析,可以引发学生深度学习,提升学生的关键能力[3]。

1 高考题分析

原题 水平地面上有一质量为m1的长木板,木板的左端上有一质量为m2的物块,如图1(a)所示。用水平向右的拉力F作用在物块上,F随时间t的变化关系如图1(b)所示。其中,F1、F2分别为t1、t2时刻F的大小。木板的加速度a1随时间t的变化关系如图1(c)所示。已知木板与地面间的动摩擦因数为μ1,物块与木板间的动摩擦因数为μ2。假设最大静摩擦力均与相应的滑动摩擦力相等,重力加速度大小为g,则( )

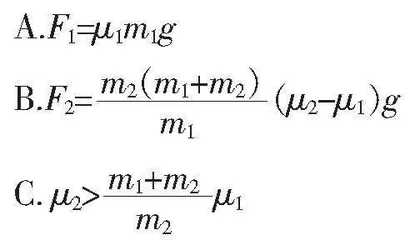

D.在0 ~ t2时间段物块与木板加速度相等

题目分析如下:

(1)考查目的:试题以力学基本知识为情境,以“板-块叠加”模型为载体,以物理图像为题型,考查学生的逻辑思维、综合应用能力。本题体现了运动观、相互作用观、动量观、模型建构、科学推理等核心素养。

(2)试题解析:

当0≤t<t1时,木板m1、物块m2均静止。当t=t1时,m1相对地面恰好要发生滑动,m1、m2间仍相对静止,以m1、m2整体为研究对象,有F1=μ1(m1+m2)g;以m2为研究对象,有F1<μ2m2g,联立解得

C选项另解:

本题正确答案为B、C、D选项。

2 拓展分析

(1)在原题中,F=kt作用在物块m2上,木板m1与地面间的动摩擦因数为μ1。

即μ2>μ1

当F≤F1=μ1(m1+m2)g时,物块和木板静止不动,加速度均为零;

(2)在原题中,F=kt作用在物块m2上,若木板m1与地面间是光滑的,即μ1=0。

(3)若F=kt作用在下方木板m1上,同理讨论如下:

①若m1与地面间的动摩擦因数为μ1

②若m1与地面间是光滑的

“板-块叠加”模型上述四种情况中的a-t图像情况,如表1所示。

3 总结反思

从2021年这道高考题的动力学分析过程可见,在有拉力作用的“板-块叠加”模型中,当木板、物块相对地面静止时,判断它们能否开始运动,需要比较其所受外力的大小关系;当它们运动后,判断它们能否一道运动,比较的则是两者加速度的大小关系;对模型中临界力、临界加速度的分析尤其重要。从新课程标准关于学科素养培养的视角看,此类有拉力作用的“板-块叠加”模型题,有利于学生形成力与运动的观念,训练学生物理建模、推理论证等科学思维,培养学生利用物理图像进行定性、定量科学探索的习惯,让学生掌握解决力学问题的一些常用物理方法,如整体法和隔离法,动力学方法和动量方法等。

参考文献:

[1]王益华.如何解决有外力作用的“叠加体”问题[J].物理教师,2015,36(4):59-60.

[2]陈玉生.“板-块”叠加体的几种典型模型[J].中学物理教学参考,2015,44(6):44-47.

[3]卢敏翔.指向深度学习的习题教学探索[J].物理教师,2023,44(4):11-14.