双减背景下初中历史作业设计的理路

作者: 金飞

教学实践发现:选取课外典型的历史人物设计课后作业,同样可以引起学生的兴趣,深化对课堂所学的认识。在教授部编版八年级上册14课《中国共产党诞生》时,笔者以蔡和森这位教科书之外的历史人物为抓手,设计了课后作业。具体思考和实践过程如下,敬请大家批评指正。

一

以蔡和森为主线,设计了三类作业:

(一)基础性作业:(以下三道题为课堂训练,做到讲练融合,即不做照本宣科式低效重复的讲述,练习内容紧扣教材知识,帮助学生理解与活化知识,练中有讲,讲中融练。高效低耗,提高课堂效率。)

1.依托人物言行,理解建党的条件

蔡和森是最早提议创建中国共产党的有识之士之一。阅读下列材料:

材料一 我们绝对不会把一个政党的产生当作是脑筋中幻想出来的或是几个学者塑造出来的……何以能产生共产党呢……这是有其原因的,即十月革命的影响……受十月革命影响的学生和知识分子,渐知工人阶级势力比学生力量大了。

——蔡和森《中国共产党史的发展》(提纲)

材料二 我愿你准备做俄国的十月革命……我以为非组织与俄一致的(原理方法都一致)共产党,否则民众运动、劳动运动、改造运动皆不会有力,不会彻底……我认党的组织是很重要的……公布一种有力的出版物,然后明目张胆正式成立一个中国共产党。

——蔡和森《蔡林彬给毛泽东》

读材料一、二,结合上节课所学五四运动的相关知识,小组讨论:蔡和森认为成立中国共产党已经具备了哪些基础?为什么他认为建党是必要的?

设计意图:新教材指出:“中国共产党的诞生不是偶然的,是适应近代以来中国社会进步和革命发展的客观需要,是近代历史选择的必然结果。”学生很难理解这句话。呈现材料一,引导学生认识到,中国共产党不是凭空幻想出来的,它的建立在当时已经具备了必要的条件。呈现材料二,引导学生认识到创建共产党的必要性。同时,让学生认识到,不仅陈独秀、李大钊、毛泽东等人做出了很大贡献,蔡和森、周恩来、邓小平等在异国他乡的年轻人也出力很多。

2.依托人物言行,突破教学难点

蔡和森是较早推进马克思主义中国化的有识之士之一。阅读下列材料:

材料 党的第二次大会……我党才开始分析中国社会的政治经济,结论是……帝国主义帮助反革命来压迫革命。政权落于封建军阀手中……所以提出的口号是打倒帝国主义和军阀。

马克思主义列宁主义在世界各国共产党是一致的,但当应用到各国去,应用到实际上去才行的。要在自己的争斗中把列宁主义形成自己的理论武器,即以马克思主义列宁主义的精神来定出适合客观情形的策略和组织才行。

——蔡和森《中国共产党史的发展》(提纲)

(1)中共二大上提出的口号是什么?联系当时的社会性质,指出蔡和森等共产党人提出这一口号的理由。

(2)结合材料一、二,分析蔡和森的探索有什么重要意义?

设计意图:呈现材料,帮助学生理解中共二大制定民主革命纲领的重大意义。同时引导学生认识,蔡和森所倡导的其实就是推进马克思主义中国化,这也是中国人民不断取得胜利的理论源泉。

3.依托人物言行,感受杰出人物对革命道路的反思

蔡和森是一位认真总结共产党历史经验教训的优秀理论家和实践者。阅读下列材料:

材料 “二七”失败后得到教训,工人阶级独立斗争是不能得到胜利的,而还要有各阶级的援助……我们无产阶级唯有组织势力,由资产阶级底下把农民拉过来,方能推倒资产阶级建设共产主义而成为统治的势力。

——蔡和森《中国共产党史的发展》(提纲)

根据材料分析,京汉铁路工人罢工失败后,我党总结出什么历史教训?

设计意图:旨在展现共产党人能够自觉结合国情,调整革命策略的智慧,与作业2衔接。呈现材料,引导学生认识,在罢工失败后,共产党并没有气馁,而是不断总结,得出革命需要争取各阶级的支持,不能仅仅只是“孤军奋战”的经验教训。同时引导学生认识,及时总结经验教训是共产党不断发展壮大的重要因素。

(二)拓展性作业(以下试题为期中作业,期中考试结束后两个星期内上交,作为平时成绩的一部分。)

1. 通过前后呼应的方式,感悟蔡和森的家国情怀

蔡和森用生命践行革命誓言的精神风范永存。阅读下列材料:

材料一

大陆龙蛇起,乾坤一少年。心头骚扰尽,风雨送征船。世乱吾自治,为学志转坚。

从师万里外,访友人文渊。 匡复有吾在,与人撑巨艰。忠诚印寸心,浩然充两间。

——1918年蔡和森《少年行》

材料二(视频呈现。不方便看视频的同学,可以阅读下列文字材料)

1931年6月10日,蔡和森在香港不幸被捕……国民党反动派百般折磨蔡和森的肉体,摧残他的筋骨,但他的斗争意志却更加坚定,没有暴露党组织的任何情况。敌人的酷刑可以摧残自己的肉体,但不能动摇自己的共产主义理想信念。蔡和森提笔写下“匡复有吾在,与人撑巨艰。忠诚印寸心,浩然充两间。”蔡和森用“匡复有吾在,与人撑巨艰”的诗句勉励同志们继续斗争,增强信心。年少时立下的誓言,竟成了他最后的绝笔。

——改编自2022年4月中央广播电视台《国家记忆》栏目组拍摄的纪录片《绝笔》

材料三(视频呈现,不方便看视频的同学,可以阅读下列文字材料)

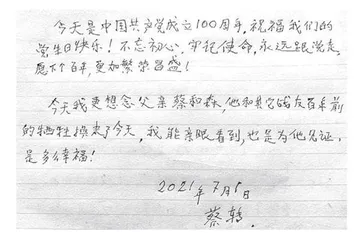

他被捕前,离开亲人时,留下的是温柔的嘱咐。或许是预感到此次任务危险重重,凶多吉少,临走时蔡和森低下头亲了亲小女儿。当年的情景仿佛还在女儿眼前:“爸爸从外面回来,又要走,我拉着他的手,哭着说爸爸你别走,他说你别哭,我就回来,再陪你。”可爸爸走了再也没有回来……。2021年7月1日,那个曾苦苦等待爸爸回来的小女儿、华中科技大学附属同济医院老党员蔡转教授,如今已经93岁了。收看了习近平总书记《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话》,她有感而发,写下了短笺(如下图)。

设问:你如何看待共产党重要创始人蔡和森的生命抉择?请写一段评论,角度不限,要体现真情实感。

设计意图:呈现一首诗和两段视频,感受共产党员用生命捍卫革命誓言的高尚情怀。呈现材料一,感受蔡和森的革命情怀。蔡和森与毛泽东等人创建了新民学会,志在“改变中国与世界”。呈现材料二,展现蔡和森捍卫革命初心的感人事迹。实际上很多革命者都留下了绝笔信,每一封读下来,都让人热泪盈眶。材料三展现了蔡和森“舍小家、顾大家”的家国情怀,观之令人潸然泪下。以蔡和森为代表的共产党人为探索民族出路不懈奋斗,他们追求的幸福生活正在变成现实。

(三)弹性作业(以下三道题为本学期的平时课外作业,完成一道即可。要求:制定计划,按进度完成学习和作业,学期结束后上交,下学期初展示、评比)

1. 阅读《蔡和森传》(林家品著,中国大百科全书出版社, 2016年版),围绕蔡和森眼中的家事、国事、天下事,撰写一篇读后感。

2. 搜集蔡和森的革命事迹,并参照《星火燎原系列连环画》中的任意一册,绘制以蔡和森为人物主线的连环画,题目自拟。

3. 收看《觉醒年代》,撰写一篇观后感。

设计意图:上述作业设计旨在推进学生个性化发展。英国教育家格里·切尔尼亚夫斯基和沃伦·基德曾经提出这样一个问题:“他们都参加同样的考试,我怎么给他们布置不同的任务呢?”答复是:“给予不同的、有差别的任务的意义在于……要从战略上锁定学习者需要做的事情,以推动他们朝最终的结果前进。”[1] 作业1引导学生阅读人物传记,感受蔡和森的心路历程;作业2引入初中生在小学就接触过的连环画,通过这种喜闻乐见的形式走近历史人物;作业3引导学生关注《觉醒年代》,进而关注那个时代一群年轻人挥洒青春与热情的时代画面。

二

依托教科书之外的历史人物开展作业设计,同时通过党史教育让红色基因代代传承、让家国情怀走近学生心灵。笔者有以下感触:

(一)师生对党史中重要人物的认识需要拓展深化

四史教育的重要性已经成为共识,但是我们的党史教育还存在认识浅、力度软的问题。主要原因是大多数人对党史的知识太有限,没有深化认识的根基。例如,很多人知道蔡和森最早提出中国共产党的名称,但对于蔡和森的其他光辉事迹,很多人则知之甚少。笔者围绕蔡和森的事迹展开了作业设计,试图引导初中生从蔡和森的言行来认识共产党诞生的前因后果,感受那个时代以毛泽东、蔡和森为代表的一群年轻人敢于挽救民族危亡的赤子情怀。这种设计也让学生认识了解更多党史中的英雄人物,《觉醒年代》编剧龙平平调研发现,很少有人知道蔡和森、陈延年等一些很早就慷慨牺牲的英雄人物。因此“这部电视剧,就是想让大家特别是青年都知道他们,不能忘了他们,要永远地纪念和缅怀他们,以他们为榜样。”[2]

(二)要进行贴近学生心灵的教学引导和情感升华

笔者设计的弹性作业,就试图围绕同学们熟悉的《觉醒年代》,厚植青少年学生爱国爱党的家国情怀。通过感悟“上一代年轻人追寻意义的过程”,思考这样的问题:“你的青春应当怎样度过?”[3]虽然蔡和森很早就牺牲了,但他志在“以一人之忧共诸天下,以天下之忧纳诸一身”[4],不懈追寻生命意义的过程展示出了浓郁的家国情怀,会深深打动当代初中学生的心灵,社会主义不负先烈!笔者设计的一份弹性作业,提到了蔡和森之女蔡转教授的一段文字[5],有助于党史教育真正植根学生心灵深处。

(三)要通过作业设计提高初中历史教师的教科研能力

实际上,“教师进行有效作业设计也是其研究能力的主要体现,而在‘拿来主义’思想的长期影响下,教师的惰性与依赖性增强。久而久之,其创新能力、有效作业设计水平将会降低。”[6] 因此,有必要依托有效的作业设计,提高广大初中历史教师的教科研能力。通过设计上述讲练融合的基础性作业以及课后拓展性作业、弹性作业,既能帮助学生理解与活化知识,又能提高初中历史教师的教科研能力。

附记:本文写作过程中,得到了苏州市吴中区教师发展中心王得众老师的真诚帮助,在此谨表谢意!

【注释】

[1] 格里·切尔尼亚夫斯基、沃伦·基德:《作业设计300妙招》,上海:上海教育出版社,2020年,第39页。

[2] 龙平平:《我为什么要写<觉醒年代>》,《中国民族博览》2021年第6期,第31页。

[3] [4]蔡和森:《蔡和森文集》(上),长沙:湖南人民出版社,1979年,第3页。

[5] 周雯:《革命烈士蔡和森之女:代父亲见证今日中国 多么幸福》,人民网 2021年7月2日。

[6] 罗建河、谌舒山:《“双减”背景下作业设计:理据与路径》,《当代教育科学》2022年第4期,第53页。