发现—发生—发展:学习任务群视野下的“单元习作练课堂”

作者: 吴勇

【摘 要】“单元习作练课堂”扭转了无视单元表达要素就习作教写作的现状,尝试在单元内构建一个完整的写作学习任务群,通过对标单元表达要素的语文现象发现,践行单元表达要素的写作活动设计,针对单元表达要素的学生个体语言经验重构,从实践层面描述了单元表达要素在单元整体教学中借助语言现象这个“落点”,通过系列写作实践活动“落地”,最终在学生语文素养上“落实”的完整过程。

【关键词】单元习作练课堂;语言现象;写作活动;个体语言经验

相比传统的习作教学,统编本小学语文教科书视域下的习作教学已经有了单元表达要素支持,教学内容已然有了大体指向,写作训练也相对有了明确靶向,但这些给现实教学并没有带来明显改观,就习作教写作的现象一直存在,单元表达要素是否落地依然是个问题。“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。设计语文学习任务,要围绕特定的学习主题,确定具体内在逻辑关联的语文实践活动。”[1]其实一篇习作话题,就是一个特定的写作学习主题,以习作为中心,在单元内构建起一个写作学习任务群,这或许是单元表达要素落地生根的一剂良方。这样的设想是否可行呢?统编本小学语文教材“将单元导语、课后思考练习题、‘交流平台’、‘词句段运用’等内容视作一个整体,这是教科书编排体系的一个特色”[2],既然教科书编排体现着单元整体意识,就意味着单元内每个教学板块都不是孤立的,在教学中需要相互作用,互为逻辑,以形成课程合力。“单元习作练课堂”就是在单元整体内进行课程搭建和教学铺展,属于单元内的“自建构”和“自运行”[3],它以单元表达要素为内核,以写作学习任务群为组织形式,清晰地展现出从“外知识”到“内素养”的运行路径,可以更直观地呈现出一个学生个体语言经验的建构与完善。

一、发现:对标表达要素的单元语言现象整合

学生在单元内的写作学习不仅仅局限在习作教学上,在“单元习作练课堂”写作学习任务群中,单元内指向表达要素的所有板块内容都可以成为写作学习任务群的课程资源,这些内容具有共同点,那就是与单元要素匹配的语言现象。单元表达要素是抽象的、概括的,但语言现象却是具体的、鲜明的,以句段的形式出现在单元的课文、阅读链接、习作例文、语文园地等板块中,它们为高质量地完成习作语篇提供了优质的言语结构和表达经验。

1.借助语文要素聚焦语言现象

“文章图样是文章形式方面的感性规定,它是人们从各种类型文章中抽象出来的感性的形式、格局、框架、规范。”[4]诚如所言,作为习作的任务语篇写成什么样子,在习作要求上,是有一定的“文章图样”规定的。譬如四年级上册习作1“推荐一个地方”,在教材表述中就明确提出:“你打算推荐什么地方?(名称)这个地方在哪儿?(地点)它有什么特别之处?(理由)”这样的“文章图样”是由单元表达要素“推荐一个地方,写清楚推荐理由”决定的。其实,“文章图样”就是一个任务语篇呈现出来的特定语言现象,它是一个单元标志化的存在,是单元课文遴选和组合的共性特征,也是贯通阅读、写作、语文园地等板块的中心线索,是读写结合的基础。一句话,教材单元体现着一类语篇的基本“文章图样”,是某种语言现象的鲜明体现,体现着学生透过语言现象学习其背后的言语经验的过程。

2.穿越课文板块复活语言现象

“文章图样”是写作主体学生内在的心理现象,是学生外在表达所要呈现的语言现象,它是单元习作经验特征的渐进建构,这其中“最重要的是阅读,通过对一篇又一篇具体文章的感性接受,某种文章或几个文章的特征图样就不知不觉地沉淀在读者心中,成了一个鲜活、生动、具体的经验模式”[5]。单元内每篇课文都是阅读对象,都是学生形成“经验模式”的基本源头。但不是每一篇文章都能够形成“经验模式”,不是每篇文章的每一部分都饱含经验。这就需要教师引领学生在阅读中探寻适宜经验形成的富有语言现象的段落。譬如在四年级上册第一单元中,筛选最具“文章图样”特征的具体语篇中的相应段落,让“景物特别之处”这一语言现象进行“复活”:《走月亮》《繁星》分别写了家乡、天空安静祥和的独特夜景,而《观潮》则写出钱塘江大潮壮阔豪迈的难得景观。教科书在本单元中所选编的课文从不同角度、运用不同手法描绘了“景物特别之处”,让语言现象潜藏在异彩纷呈的景物描写中,呈现在风格多样的语言表达里。

3.结合语篇特点梳理语言现象

在单元中,尽管每篇课文在言语内容和形式上都具有单元表达要素的倾向,但需要教师将学生领进相应语篇的字里行间,共同去比较、辨析、判断和归纳,去梳理出内在共通的语言现象,去提炼贴合单元表达要素的“文章图样”。继续以四年级上册第一单元的课文为例:通过研读《观潮》中描写钱塘江大潮、《走月亮》中描绘月光下溪边、《繁星》中描摹海上繁星特别之处的段落,我们逐步可以梳理出呈现景物独特之处的语言现象背后的“经验模式”:一是在景物“动态”中显现独特之处。钱塘江大潮由远及近:声音从“隆隆”到“大地都被震得颤动起来”,形状从“风平浪静”到“一条白线”再到“白浪翻滚”;月光下的溪边,溪水是流动的,“山草和野花”的香味是流动的;而海上的繁星则“船在动,星也在动”。二是在景物“交融”中呈现独特之处。写钱塘江大潮和海上繁星,是“人景交融”:在《观潮》中运用“人景穿插”——先是“人声鼎沸”,接着“人群又沸腾起来”;在《繁星》中则是“物我相融”——“我仿佛看见它们在对我眨眼,我仿佛听见它们在小声说话”;写月光下的小溪,则“景景相映”——溪水中“流着月光”,池塘中“抱着一个月亮”。三是在景物“联想”中展现独特之处。钱塘江大潮声音好像“闷雷滚动”“天崩地裂”,形状好似“两丈多高的水墙”,“犹如千万匹白色战马齐头并进”;海上的繁星好像“无数萤火虫在我的周围飞舞”;在月光下的小溪边联想到白天的情景:阿妈“洗衣裳”,我“用树叶做小船”。借助单元课文中的语言现象梳理出隐含其中的“动态”“交融”“联想”的“经验模式”,可以让学生直观感受到单元表达要素的作用力,隐约捕捉到达成语篇写作要求的具体抓手。

表达要素,在一个单元中不是横空出世的,而是在本单元的课文中有着“先验性”存在,因此构建单元写作学习任务群的首要任务,就是统揽整个单元语篇,敏锐捕捉具有语言现象的课文及相应语段,并将这些“现象级”语段整合在一起,去提炼和把握单元表达要素落地的言语经验模块,为“单元习作练课堂”学习任务群中的写作活动设计提供技术性支撑。

二、发生:践行表达要素的单元写作活动设计

写作学习任务群的构建是“以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素”[6]的,它是学生写作学习真正发生的关键场域。而写作学习任务群中,学习主题就是单元表达要素,语文实践活动就是练笔。即“将阅读和学习文章知识所建起的文章图样,运用到具体的写作活动中去,使笔下实际表达的文章图样逐渐和心中理想的文章图样吻合起来,不断纠正自己对文章图样把握不准的地方,最后进入一种心手文章图样统一、无碍的境界”[7]。在“单元习作练课堂”写作学习任务中,借助“铺垫”“靶心”“补偿”“提升”这四个写作实践活动,进一步统整单元写作学习资源,将单元表达要素落地生根,成为学生“心手文章图样统一”的个体语言经验。下面以六年级上册第一单元为例,具体探讨“单元习作练课堂”写作学习任务群的写作实践活动设计。

1.针对“言语梗阻”的“铺垫性”写作活动

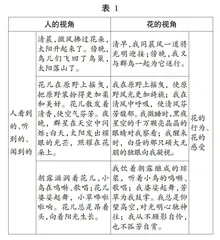

“单元习作练课堂”写作学习任务群锁定单元表达要素,瞄准单元习作中的语篇任务,去预测学生在落实单元表达要素和完成本次语篇写作任务会遭遇到的“言语梗阻”。针对“言语梗阻”,可以在单元课文中探寻对应的富有语言现象的语篇和语段,进行读写结合,为化解“言语梗阻”提供具体有效的方法、策略。六年级上册第一单元的表达要素是“习作时发挥想象,将重点部分写得详细一些”,在单元习作“变形记”中,重点部分是变形后生活世界随之发生的变化。通过学情调研,单元表达要素和语篇写作任务中最难以下笔的是“变形后生活世界的变化”的表达。纵观本单元的课文,发现《花之歌》就是描述变形后经历的语篇,透过语言现象,引导学生发现所谓的“变形”描写,其实是人与花的视角转换,即将人看到的、听到的、闻到的转换成花的行为与感受。(见表1)要写好“变形记”首先要突破的就是“还原视角”,就是将变形前“人”的视角在写作中自如地转变为变形后“物”的视角或者其他新角色的视角。将这样的经验认知导入到具体的任务情境中进行尝试性运用,就是“铺垫性”写作活动——铺垫训练1:一只蚂蚁突然掉到了水坑,人的视角是“小蚂蚁摆动触角,在水中扭动着身体,六条腿拼命地划动着”。如果你现在就是那只蚂蚁,那么你会怎么描述当下的处境和行为?铺垫训练2:这是一朵盛开的菊花(出示图片),如果你是一个观赏者,你看到了什么?如果你是这朵花下的生物(青蛙、昆虫等),你看到了什么?请选择一个角色,将此情景描述出来。通过这样的“铺垫性”写作活动,引导学生突破关于“变形后发生变化”的“言语梗阻”。不难发现,“铺垫性”写作是对课文中富有语言现象的语段进行言语解码,在此基础上开展的读写结合活动,这是“单元习作练课堂”写作学习任务群构建的最基础环节,也是写作活动设计的最底层逻辑。

2.开发“要素支架”的“靶心性”写作活动

“铺垫性”写作活动只是帮助学生突破语篇写作任务中局部的“言语梗阻”,对于习作语篇达成和单元表达要素落实只是开头。后期还需要教师站在语篇任务的整体上,结合习作语境需求,以课文语言现象中形成的化解“言语梗阻”的经验为基点,生成让单元表达要素落地的“经验组块”。“经验组块”具有两个特征:一是具有“支架”功能,能够重构学生言语思维,引领学生围绕语篇表达目标有效组织语言;二是具有“靶向”功能,学生完成一篇习作不是零起点,让单元表达要素落地,“经验组块”只是解决语篇重点段落写作问题,不可能在语篇表达中全方位发挥“语力”。还以习作“变形记”为例,如何将变形后的经历这个重点写详细,仅仅依靠“还原视角”远远不够,还需要紧扣“变形”这个语境,通过体现单元表达要素的习作例文将课文中的语言现象进行再现,以此生产出体现“完美变形”的要素性写作支架:“拥有外形”“还原视角”“符合习性”“拥有遭遇”。(见下页图1)这是在“还原视角”基础上构建的将“变形”重点经历写详细的“经验组块”。引导学生将各自的“变形”重点经历具体详细地展现出来:(1)选择在特定地点“变形”的一个最喜欢的经历记录下来;(2)为了让“变形”更完美,在叙述中要做到“四要”:要体现你的外形特点,要还原你的角色视角,要符合你的生活习性,要拥有你的独特遭遇。“靶心性”写作活动,直指单元表达要素的落地,它是将单元课文中的语言现象在语篇情境中进行重构,是将习作例文中的语言现象在学生的“变形”故事中重现,从而实现单元表达要素在习作语篇的最关键段落中落地。

3.消解“集体盲区”的“补偿性”写作活动

单元表达要素落地的过程,就是针对语篇任务的“经验组块”在不断试错,在逐渐改进,最终形成“经验模式”的过程。因此,“靶心性”写作活动只是学生新的“经验组块”初步试水,在他们的习作中,通常会有一些不清楚、不完善、不到位的细节性“集体盲区”,需要在习作讲评课中加以重视,得以解决。而解决的方式不是将指导课上搭建的支架性“经验组块”进行二次验证,而是需要在此基础上进行“补丁支架”的二度开发,以弥补现有“经验组块”在言语表达中抵达不足的枝节性缺陷。譬如在习作“变形记”习作语篇中,学生存在的普遍问题就是“角色混杂”:“我(蚂蚁)拼命向前爬,这时眼前出现了一片草丛”“我(蚊子)哼叫着,飞舞着,突然撞在一个人的腿上”……在蚂蚁眼中,“一片草丛”就是辽阔的森林;对于蚊子而言,它的“哼叫”就是快乐歌唱或者大声呼号,它撞在“人的腿上”其实就是一根巨大的、粗壮的、柔软的“柱子”。显而易见,学生在“变形记”写作时,依然用人的视角看世界,依然用人的思维和动作描述遭遇、处理危机。“补丁支架”应时而生,以补偿前期“经验组块”之不足:变“它”就要了解“它”——它的外形结构、体型大小、视角范围、生活习性;变“它”就要进入“它”的世界——在日常生活中,它的活动地点在哪儿,它会遇到谁,它会发生怎样的危险,它有什么特殊本领保护自己。带着崭新的角色经验重新审视习作,带着新置的“补丁支架”重回到习作语篇中,“变形经历”中种种的模糊、漏洞、错误,经过立场矫正,立马顺畅很多。“补偿性”写作活动再度表明:写作学习不仅是表达技能的提升,更是一种认知水平的提升,还是认知与表达相互作用下的言语思维提升。