品读诗歌情感,体味磅礴气势

作者: 崔洁薇

教学目标:

1.朗读课文,读出磅礴的气势。背诵课文。

2.领悟诗句表达的情感,感受红军无畏的革命乐观主义精神。

课时安排:1课时。

教学过程:

导入:知晓单元导读, 确定学习目标

1.同学们,本单元的学习主题是:重温革命岁月,把历史的声音留在心里。今天我们要学习的是毛主席的这一首《七律·长征》,一起来读读诗题。

2.关于长征,谁能来介绍介绍?(学生介绍,初步了解。)

3.发布任务:今年是毛主席130周年诞辰,我们打算在班级开展诗歌诵读会,以“诵读诗词,聆听历史的声音”为主题,选出最佳诵读能手。

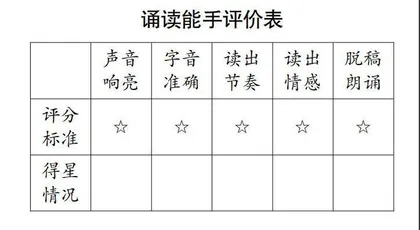

4.出示本次诵读的评价标准:

活动一:初读七言律诗, 读出诗歌节奏

1.这首诗歌是毛主席最具代表性的一首诗。第一步把诗读正确,谁能来试试?

2.再看看这首诗的题目,你发现有什么特点呢?(间隔号)

在这个题目里,“七律”是七言律诗的简称,“长征”是诗题。七言律诗一般分四联,第一句叫首联,猜猜第四句叫什么呢?(尾联)对,中间的两句分别叫颔联和颈联。

3.这是一首有韵律的诗,老师也想读一读,听听老师是怎么读的。(师范读,读出节奏。)

4. 生划分节奏后再读,读出节奏。

5.指名读,结合评价标准评价前三项完成情况。

6.同桌互读,互相给前三项评星。

过渡:节奏读好了,要怎么读出诗歌的起伏变化、音韵延长呢?让我们一起走进诗歌描绘的世界里去看看。

(设计意图:本课学习以评选诵读能手的方式,让学生了解如何评选。评选的方法就是学习本课的支架,在层层诵读中,体会诗歌的情感。)

活动二:走进七言律诗, 了解长征艰难

共同学习首联:

1.课文中你读懂了哪个词语?

(生自由作答,谈理解。)

2.“五岭”指什么?从哪里知道的?(板书:结合注释)

3.这些词语中有几个地名,是哪些?这也是课文中几个主要的事件。

4.如果让大家用诗中的一个字形容长征的历程会用哪个字?如果用其中一句诗来表达,是哪一句?

5.除了难,你还读出了什么?

(板书:不怕、万水千山、只等闲)

师:“只等闲”让你知道了什么?

师:红军把什么不放在眼里?

师:你的话语让我感受到了不怕难的精神,读出你的坚定,语气要沉稳而笃定。

6.这句话就在诗歌的第一句,

是整首诗歌的中心句,总写了红军面对长征不畏艰难的信念。

7.还可以用什么方法读懂课

文?五年级上册第四单元学习革命题材课文时,就教过我们可以结合资料,体会文章表达的思想感情。(板书:查阅资料)

小组合作学习诗歌余下部分:

1.出示学习任务:

请大家小组合作学习:

借助结合注释、查阅资料等方法阅读其余诗句,看看红军历经了哪些艰难险阻,说说你理解了哪些词语和句子的意思。

2.交流汇报合作情况:说说你们小组读懂了哪一句。

(1)五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

①抓住“逶迤、腾细浪”读好上半句。

师:我们通过查阅资料知道“五岭”就是五座山岭,横跨于四省之间,红军就是沿着四省边境的五岭山道前行的。能不能画一画,五座山脉连着,是什么样的?(生画图)

师:课文里用哪个词来表达这个意思?

预设:逶迤。

师:对啊,逶迤就是绵延不绝的意思。这种绵延不绝的意思,怎么通过朗读表现出来呢?

师:一座连着一座,那么长,我觉得音可以延长些。

师:你们看,一下子就读出了山的连绵起伏之感。

师:连绵起伏的山在红军看来怎么样?(不惧怕)

师:小红军,像你这样的态度叫乐观,请你带上乐观的态度来读一读。

②抓住“磅礴、走泥丸”读好下半句。

师:如果说上半句的朗读重点是逶迤、腾细浪,那你觉得下半句要重点读好哪些词语?

预设:可以抓住“磅礴、走泥丸”这两个词语来读,“磅礴”体现山势

险峻,要读得大声一点儿,“走泥丸”能体现红军的乐观主义精神,要读出红军的英雄气概。

师:你来读读看。(生读)“磅礴”这里注意语调上扬,再试一下,(生再读)很好,大家像他这样读一读。

③整句连起来读一读。

师:上下两个半句如果连起来读,你觉得要怎么读比较好?

预设:我觉得上半句要强调“逶迤”,要读得绵长,体现五岭的连绵不断;下半句要强调“磅礴”,要读出气势,体现乌蒙山险峻。

师:你发现了上半句和下半句的不同,来,你读读看。(生读)你觉得它们有没有相同点?

师:说得好,这就叫缩小夸张,这种缩小,体现了红军的乐观主义精神,请你把红军对困难的藐视读出来。(生齐读)

(2)金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

①预设:我们读懂了这里有两个地点,分别是金沙江和大渡桥,而且这里藏着一对反义词。

②教师补充:里面藏着两个故事,你知道吗?(出示)

故事一:巧渡金沙江

1935年在金沙江南岸的崇山峻岭中,敌人想把红军消灭在这里,但毛主席巧用调虎离山之计,把敌人引到深山里转圈,红军趁机过江,等敌人发现时,红军早已无影无踪,敌人只捡到几只旧草鞋。

师:谁来评价一下这场战斗?

师:如果你是其中一员,你心情如何?

师:毛主席用哪个词语表达了这种心情?(暖)把你的喜悦读出来。

故事二:飞夺泸定桥

出示影视资料回顾战争场面,引导读出心中的悲痛。(板书:借助影视资料)

③连起来读:两场战争一个喜悦,一个悲痛;一个暖,一个寒。金沙江和大渡河体现红军对“万水”的征服。再读,读出背后的温度。(生读)

④同桌互相读,并结合评价表评星。

(3)更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

①预设:我读懂了这句诗里藏着的地名是岷山,通过查阅资料,我知道了这里讲的是红军翻过雪山的故事,因为胜利就在前方,所以他们心中非常喜悦,从“喜”和“尽开颜”这两处都可以看出来。

②教师补充:为什么这里要说“更喜”呢?

预设:因为胜利就在前方,长征就要结束了。

师:在这场漫长的斗争中,是谁取得了最终的胜利?(红军)

师:多么来之不易的胜利啊!

请把这种无比喜悦的心情读出来。

活动三:了解长征路线, 感受长征精神

1.1935年10月,当红军翻过雪山时,长征的胜利就在眼前。同学们,现在我们看到的是红军长征的路线图,(出示图1)这首诗中的每一句都是长征的一个个进程。

2.长征途中发生了许多事件,

毛主席这首诗为什么只写这几个事件呢?(结合板书小结“点面结合”的写法)

3.这首诗仅仅用了56个字,便高度概括了长征路上的各种艰难险阻。他们害怕吗?你从哪些地方能感受到?

正是因为有了不怕难的信念,才会有三军过后尽开颜的呼应。这是一份坚定,这是一份信念,这就是长征精神。

活动四:背诵七言律诗, 读出磅礴气势

1.接下来我们齐读诗歌。(填空式,略。)

2.再读诗歌。(插图式,略。)

3.请同学们小组合作诵读诗歌。

出示小组合作要求:表现形式可以通过配乐、手势以及队列变化来体现;编排形式可以领诵+齐诵、齐诵、独诵以及其他形式进行。看看现在你们又能得到几颗星。咱们一起来试试,选出今天的诵读小能手。(参照上页评价表)

总结:同学们,希望你们能够记住这首诗,记住这位伟人,记住一段历史,记住长征精神。

(作者单位:江西赣州市安远县教育科技体育局)

责任编辑 张 茹