以学生为中心的电子信息类“双链四融”创新人才培养路径研究

作者: 陈红 王珊珊 何俊峰 任安虎

[摘 要] 为了提高电子信息类专业创新型人才培养的内涵和质量,在以学生为中心的教育理念引领下,从教学模式改革和加强创新创业教育与电子信息类专业教育融合等两方面开展研究。聚焦于研究导向型的教学模式改革、创新教育课程群建设、教学团队建设、教学与实践活动开展等,阐述了将创新教育链与专业人才培养链在培养理念、课程体系、课内课外及培养阶段等方面深度融合的“双链四融”创新人才培养路径。

[关键词] 以学生为中心;电子信息;“双链四融”;创新教育;专业教育

[基金项目] 2021年度陕西高等教育教学改革研究项目“基于研究导向型教学的电子信息类‘双链四融’创新人才培养路径研究”(21BY076);2021年度西安工业大学教学改革研究项目“新工科背景下的电子信息工程专业人才创新创业能力培养探索与实践”(21JGZ006)

[作者简介] 陈 红(1980—),女,宁夏银川人,硕士,西安工业大学电子信息工程学院副教授,主要从事智能交通研究和创新创业教育研究;王珊珊(1983—),女,湖北黄陂人,博士,西安工业大学电子信息工程学院讲师,主要从事信号与信息处理、新型纳米光电材料与光电探测成像器件研究;何俊峰(1978—),男,陕西米脂人,硕士,陕西科技大学高教研究室副主任,主要从事高等教育和数据统计研究。

[中图分类号] C961 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)02-0117-04 [收稿日期] 2022-11-21

引言

目前电子信息技术已经渗透到社会经济生活各领域,成为重要的生产力,社会对电子信息类专业人才需求量不断增加,对此领域的创新型人才需求量更是呈爆发式增长。开展创新创业教育是高校落实以创业带动就业政策路径和建设创新型国家发展战略的重大举措。电子信息类专业的培养目标,应当立足理论与实践能力提升,进一步加强创新意识与创新能力的培养力度,培养有创新能力的电子信息类创新型人才。

在培养创新型人才过程中,创新创业教育与专业教育的根本目标是一致的,二者有机融合是高校培养社会所需的创新型人才的重要途径。教学过程中秉承以学生为中心的教育理念,采用研究导向型教学模式,打破传统课堂中以教为主,让学生被动获取知识的“灌输式”教学模式,将研究作为启迪学生潜在智慧的手段,通过实际问题的研究激发学生的好奇心,引导学生进行主动学习[1],让学生在探索实践中,能够具备综合应用的相关知识和技能来解决问题的能力,训练学生的批判性思维,同时提高其团队协作及创新实践的能力,进而在不断学习和感悟的过程中逐步构建和完善自身的综合素养[2]。为了实现此目标,研究探索如何将专业教育和创新创业教育进行有机融合,健全创新型人才培养体系至关重要。

一、现有创新教育存在的问题

(一)现有的创新教育系统性不佳,没有构建完整的创新教育人才培养体系

目前国内各高校创新类课程规模不大,课程体系不完善、教学内容单一、与专业契合度不高。针对不同专业学生特点的科学完整的优质课程体系欠缺[3]。由于受传统“重理论研究、轻实践应用”等惯性思维影响,实践教学相对薄弱、实践教学体系不健全,创新创业实践活动以及稳定的实践基地和平台的缺乏,都成了制约高校开展创新教育的主要因素。如何将创新教育有效融入专业教育,培养学生的创新精神、创新意识及创新能力,为社会输送电子信息类创新型人才是亟须解决的问题。

(二)创新教育融入人才培养体系程度不深,融入路径不明晰

我国高等教育中创新教育发展历史较短,作为服务主体的教育层,存在创新教育理念滞后,与专业契合度不高,高校系统内部各要素供给不足、协调不当,教师开展创新创业教育的意识和能力欠缺[4],创新方面的实战实践体验不足,创新类教育课程和教学模式具有滞后性,整体师资力量欠佳等问题。创新型人才培养教育政策、支持政策、帮扶政策、保障政策总体数量少及种类单一,需要不断丰富和完善[5]。创新型人才培养路径的不明晰,制约了我国创新型人才培养事业的健康发展。本文着重探讨如何建立创新教育深度融入电子信息类人才培养体系的路径问题。

(三)创新教育止步于课堂,创新教育成果缺乏实际效果评价

创新能力包括创新意识、创新技能等,仅靠课堂讲授远远不够。学生需要在实践和学习中不断开发创新思维,通过体验提高创新能力,在创新创业过程中得到及时的反馈,创新教育的效果才能取得真实体现。但目前的创新教育止步于课堂,教育成果无法得到及时的反馈和客观的评价,更无法进行持续有效的改进。

二、“双链四融”创新人才培养路径研究

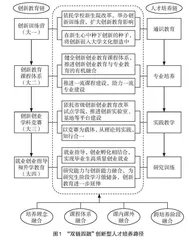

本文探索在以学生为中心的教育理念引领下,以培养电子信息类创新型人才为目标,从教学模式改革和加强创新创业教育与电子信息类专业教育融合等两方面开展研究。聚焦于研究导向型的教学模式改革、创新教育课程群建设、教学团队建设、教学与实践活动开展等,将创新教育链与专业人才培养链在培养理念、课程体系、课内课外及培养阶段等方面深度融合的“双链四融”人才培养路径,如图1所示,推进创新教育深度融合人才培养的全过程,使学生具备研究和创新的思维,以期培养学生成为具有创新能力、适应社会发展需求的创新型人才。

(一)创新理念全面融入人才培养体系,塑造创新人格

创新型人才是具有创新意识、创新思维、创新知识及创新能力,具有良好的创新人格,能够通过自己的创造性劳动取得创新成果,为社会发展和人类进步做出创新贡献的人[6]。培养创新型人才的核心是塑造创新人格,创新人格对创新主体进行创新活动具有重要的驱动和调控作用。以学生为中心的教育理念作为创新教育培养和专业人才培养理念融合的引领,探索研究导向型教学模式在电子信息类专业教学改革中的应用,通过科学地设置课程体系、创新课程设计范式、提升教学与实践活动效果、开展教学评估等关键环节,在教学体系中明晰教与学双向关系的客观转化,取得教学效果的明显提升。将创新理念深度融入专业人才培养全过程,在专业人才培养过程中构建学生的批判性思维,孕育学生的创造性行为,提升学生的创新能力和终身学习能力,发展与创造性相关的非智力因素,塑造其创新人格。

(二)课程体系交叉融合,厚植创新教育土壤

构建电子信息类专业特色的“创新教育+专业教育”课程体系是促进创新创业教育与专业教育有机融合的重要途径。创新教育贯穿学生专业学习的全过程,以学生能力输出为导向,根据电子信息类专业人才所需重新设置符合要求的教学目标,构建专业特色的“创新教育+专业教育”课程体系。

把创新教育课程、专业课程、公共基础课程及实践实习课程等有机结合,将创新创业渗透教学的各环节,形成创新创业课程体系。主要从三方面进行研究:一是依托现有的国家级、省级一流线上线下混合课程,建设创新教育优质课程群。大一开设“专业导论”“创新创业基础”等课程联合开展创新训练营,引导学生形成创新思维模式;大二围绕国家一流课程“创新工程实践”课程,开设“电子信息类创新创业训练”等课程,对创新有更加结构化和条理性的认识;大三在专业课的学习中,鼓励学生带着大一、大二的创新想法学习专业课程,锻炼研究能力、提高创新能力,通过参加创新竞赛展示创新成果,检验教学效果。同时在专业课教学中,结合电子信息类专业的特色,将创新教育的理念与思政理念深植其中,强化创新意识和创新能力。强调专业技能和专业素质的培养,教学内容突出创新实践技能的培养。到了大四,学生就可以把前三年实现的创新项目作为自己的毕业设计来完成,将持续改进和完善。二是创新课程内容体系,建立模块化课程结构。模块化结构可以灵活对应前沿技术发展变化和不同学科专业需求,使课程建设具有广泛灵活的恰适性。整合现有分散的课程资源,将研究导向型教学与模块化课程内容体系相结合,有效融入信息技术,采取翻转课堂等多种新型教学方法。三是组建跨学科教育团队,逾越科学体系“屏障”。有效指导学生,提高项目实施质量,全面落实以学生为中心的理念。

(三)课内课外深度融合,提高学生创新实践能力

大学生创新能力的培养具体包括:创新性思维能力、实践动手能力、独立思考能力及独立从事科研活动的能力等。学科竞赛是在紧密结合课堂教学的基础上,通过竞赛的方法,提高学生理论联系实际和独立解决问题的能力。通过实践去发现问题进而解决问题,增强学生自主学习和自信心。学科竞赛具有探索性和创造性,竞赛中需要付出艰苦的劳动才能取得成果。因此,学科竞赛在促进高校学科建设和专业建设的过程中,实现学生创新能力、协作精神、动手能力及解决复杂工程问题能力等多方面有重要的推动作用[7]。依托学科竞赛,进一步强化教与学的互动,学生在比赛中收到反馈,比赛成为课堂的延伸,有效拓展课堂的广度和深度,实现课内课外深度融合,切实有效地提高学生的创新实践能力。

在实践中以创新类课程为主体,以各类大学生创新创业大赛为检验教学效果的手段和成果的展示窗口。学生不但全程参与创新创业实践过程的各环节,而且还能在比赛过程中及时收到客观的反馈和评价,继而进行持续有效的改进,使比赛成了检验课堂教学成果的重要环节。这种课赛协同的方式既发挥了校内课堂教育的普及性和严肃性,又充分发挥了第二课堂的资源优势,不但提升了学生的创新能力,而且增加了未来创业的成功率,形成了符合当前工程专业认证要求的“评价—反馈—改进”闭环过程。

(四)跨培养阶段融合,创新教育不断线

针对不同培养阶段的学生采用合适的教学形式,实现研究导向型教学模式下创新教育不断线。对于大一、大二的低年级大学生,由于他们已经习惯了“灌输式”教学,因此在教学过程中,教师要把重点放在培养学生的学习兴趣,激发学生主动学习的热情,注重训练创新思维,从而实现角色转换,帮助学生从被动学习转变为主动学习[8];对于大三、大四的学生,由于他们已经具备了一定的科学思维和创新能力,教师要把重点放在引导学生综合应用各种知识和技能在解决实际问题上,鼓励学生发现问题、解决问题、自主探究,逐渐养成研究导向的学习习惯;对于已经具备研究导向型学习能力的研究生,教师则应当为学生留出更大的创新空间,并鼓励他们在已有的知识储备上更进一步,通过不断地总结和反思,结合自身兴趣,有意识地认知世界和探究真理。支持学生通过研究式的学习方式,为其后继学习阶段的研究能力和创新能力进一步提升奠定基础。

在电子信息类人才培养中,将创新创业教育贯穿在教学的全过程。从通识课到专业课、从理论课到实践课、从第一课堂到第二课堂,不断深入挖掘各环节固有的创新创业教育元素。坚持不懈地进行教学创新,不断创新教学模式和教学方法,注重教学内容的与时俱进,构建高质量创新创业课程群。不断提高教师队伍自身素质。切实做到从学生入学到毕业、从本科到研究生,全方位、立体化地融入创新创业教育。

参考文献

[1]梁海艳.研究导向型教学改革与推广应用思考:基于西交利物浦大学的分析[J].曲靖师范学院学报,2020,39(3):78-83.

[2]刁明光,薛涛,曾姗.以学生为中心的研究导向型软件工程专业培养模式[J].中国地质教育,2020,29(1):33-36.

[3]张军.智慧教育视域下的全人化人才培养[J].中国高教研究,2022(7):3-7.

[4]朱翠兰,孙秋野.创新创业教育融入专业教育的路径研究[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(18):4-7+46.

[5]庄岩,刘洋.基于结构方程模型的低年级本科生科技创新能力影响因素研究[J].中国高教研究,2022(4):51-56.

[6]尹向毅,刘巍伟,施祺方.美国高校创业教育与专业教育整合实践体系及其启示[J].高等工程教育研究,2021(1):162-168.

[7]赵亮.创新创业教育与专业教育深度融合的高校课程体系重构:基于理论与实践角度的分析[J].江苏高教,2020(6):83-88.

[8]李立军,崔伟,李俊芳,等.浅析三峡大学创新创业人才培养的路径研究:基于对浙江大学等六所高校调研报告[J].教育教学论坛,2019(5):85-86.