高校专业课程国家安全教育建设案例

作者: 葛秀丽 张旋 陈侠 刘泰东

[摘 要] 大学生国家安全教育是高校的重要任务。为响应国家安全教育一体化的号召、贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务,齐鲁工业大学(山东省科学院)环境科学专业进行了专业课融入国家安全教育的教学研究,以“环境生态学”课程为例构建了国家安全教育教学模式、教学资源并实施、评估,取得了良好的实践效果和经验,经过教学反思提出了专业课程国家安全教育存在的问题和改进措施,并在此基础上指明了下一步研究方向。案例可为高校同类课程教学改革提供参考。

[关键词] 国家安全教育;教学模式;环境生态学;教学案例

[基金项目] 2021年度山东省一流本科课程《生态学》;2022年度齐鲁工业大学(山东省科学院)优秀教学团队建设项目(2022JXTD007);2022年度齐鲁工业大学(山东省科学院)重点教学改革项目“立足于国家生态文明建设战略的高校环境类实践教学改革”(2022zd08)

[作者简介] 葛秀丽(1978—),女,山东潍坊人,工学博士,齐鲁工业大学(山东省科学院)环境科学与工程学部副教授,硕士生导师,主要从事环境生态学研究。

[中图分类号] G642.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)02-0133-04 [收稿日期] 2022-11-24

当代大学生肩负着社会主义现代化建设的重任,在大学阶段实施国家安全教育是我国高校的重要任务,也是全民国家安全教育的重要组成部分[1]。目前,大学生国家安全教育在政策引导、法治保障、学科引领、基地依托等方面取得了快速进展[2],但仍存在国家安全知识欠缺、教学形式单一、师资力量薄弱、教学效果不佳等问题[3],与新时代党和国家对高等教育人才培养的要求还存在不小差距。

课程思政是国家安全教育的重要途径。高校绝大多数专业领域都与国家安全内容关系密切[4],不少高校已开展了思想政治理论课融入国家安全教育的教学改革研究[5],专业课程思政改革也会涉及部分国家安全教育内容[6]。但专业课程融入国家安全教育的研究尚未形成模式体系,特别是针对课程特点、具有推广价值的国家安全教育模式、教学资源非常缺乏,因而实施受到一定局限。

基于此,齐鲁工业大学(山东省科学院)环境科学专业率先以“环境生态学”为例构建并实施了国家安全教育教学模式,建设了相关教学资源,取得了良好成效。

一、“环境生态学”课程基本情况

“环境生态学”课程是齐鲁工业大学环境科学专业的专业选修课,共48学时2.5学分,其中理论教学32学时,实践教学16学时。

本课程以“学生中心、立德树人”理念为引领,通过理论和实践教学实施课程思政,以培养具有扎实的生态学基础、创新思维、持续学习提升能力和国际化视野的“知识、能力、人格”协调发展的专业人才为目标。

二、“环境生态学”课程国家安全教育教学设计思路

(一)总体思路

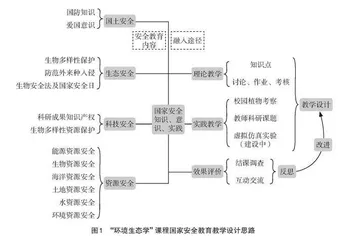

“环境生态学”课程国家安全教育教学以点带面,构建“理论—实践—评价—改进”的教育模式,融入教育教学活动各层面。依托“环境生态学”中相关理论知识的教学,把国土安全、科技安全、生态安全、资源安全的相关知识有机融入课程。通过互动讨论,引导学生关注、学习国家安全知识,并通过实践教学给予学生沉浸式教学体验,实施保护国家安全的行为理论与实践结合共同提升学生的国家安全意识和践行能力。通过结课调查和教学过程中的互动交流评价,收集学生对教学的意见和建议,从而持续改进“环境生态学”课程国家安全教学设计,起到增进学生国家安全知识,提升国家安全意识,提高维护国家安全能力,强化责任担当、践行国家安全行为的育人效果。总体设计见图1。

(二)教学设计

本课程针对专业课程中缺乏国家安全教育设计意识、师生缺少协同、育人效果不佳等问题,在课程思政改革、线上线下混合式一流课程建设的基础上,根据课程特点和教学内容,确定教学目标。精选生态学理论、规律和案例,结合历史事件、国际形势最新时事,确定国家安全教育理论教学内容和融入途径。除了课堂教学环节外,设置开课和结课环节,通过师生自我介绍、课程学习总结增进师生了解、建立感情基础。根据教学目标和学生特点灵活切换不同教学环境,恰当应用多种先进教学方法,实施师生协同的多样化教学活动,如课堂知识点融入、线上资讯推送、优秀作业分享、课堂学生汇报及点评、课堂讨论、课后作业及点评、校园考察、劳动实践、小组讨论等拓展学生对国家安全的认识,提高国家安全意识,实施国家安全保护行为。并通过互动交流和评价反馈持续反馈于教学设计,不断完善课程育人教学模式(本课程国家安全教育考核评价指标见表1)。

(三)特色创新

1.“理论—实践—评价—改进”的国家安全教学育人机制。本教学设计由点及面,构建了“理论—实践—评价—改进”的国家安全教育模式,从理论知识点融入、社会新闻分析评论、生态环境问题分析讨论到落实国家安全的行为实践,起到了巩固国家安全知识、强化国家安全意识、实施国家安全行为的教学效果,避免了单纯理论宣教、纸上谈兵、说了就忘的弊端。

2.增进师生情感交流的教学设计。本教学针对环境生态学专业特点和学生需求精心设计了师生协同的教学活动和师生交流互动环节,为国家安全教育教学创造了良好的情感交流基础和潜移默化的场景,实现国家安全教育与专业教学水乳交融、润物无声的实施效果。

3.课程天然优势。作为一门综合性交叉学科,生态学专业理论不但用于自然生态系统的分析,也可用于人类社会的分析,因此立足“环境生态学”课程的专业教学内容融入国家安全教育具有天然优势,这也是本课程实施国家安全教育的鲜明特色。

三、国家安全教育教学方法及手段

“环境生态学”是面向环境科学专业本科生的专业课程,是连接自然、人类与社会的桥梁。社会环境是环境生态学研究的对象之一,同时也影响学科专业的发展。因此,课程深入挖掘相关知识点的国家安全元素,在教学内容中采取联想、类比的方式设计了专业教学和国家安全教学“复合任务”。与父辈相比,当代大学生自我意识和自主意识极强,但缺乏社会责任感,道德观念强、有一定国家安全意识但践行能力弱。课程精心设计了师生协同、理论联系实际的教学活动以增进师生感情、激发学生兴趣、提高学生的认同度和参与度,根据教学活动特点充分利用线上、线下和现场三个教学环境实施国家安全教育。针对学生的心理特点和学习行为规律,在不同教学活动中灵活采取了案例式教学、讨论式教学、问题式教学、现场沉浸式教学、对分式教学等教学方式,激发学生的学习兴趣和参与积极性,提升了国家安全教育效果。

四、国家安全教育教学实施的具体案例

(一)理论教学的实施案例

“环境生态学”理论教学的国家安全教育教学选择相关专业教学内容通过类比、联想的方式有机融入。在《生物入侵》一章的教学中,首先从学生新闻汇报“《生物多样性公约》第十五次缔约方大会”引导学生认识到生态安全的价值;依据教师新闻汇报“日本频繁地震”的新闻,从生态学角度分析资源和环境对日本文化的影响,分析日本侵华的原因,强化社会责任感、生态安全意识和国土安全意识。新课导入环节以“1845—1846年,爱尔兰由于马铃薯晚疫病大流行而造成饥荒,使大约100万人饿死,150万人背井离乡”“澳大利亚24只兔子导致的生态危机”引入生物入侵的危害;应用问题启发教学法,讲授生物入侵的相关概念、理论和研究前沿,拓展学生知识面,提高生态安全认知水平。通过对山东省常见外来入侵种的介绍,提高学生的生物入侵认知水平,培养学生的社会责任感和生态安全参与意识。

(二)实践教学的实施案例

结合理论学习,在《生物入侵》的实践教学设计中,教师设计并实施了校园生态安全的现场调查、劳动实践、科教融合实践教学。在校园考察中,要求学生调查记录校内的外来入侵植物,搜集、整理其生态特征和校内分布;在劳动实践中进行校园外来入侵种小花山桃草清除活动;在科教融合实践方面,有三名学生参与了教师科研课题:校园外来种小花山桃草的生态影响研究,调查研究了校园小花山桃草群落特征、适应能力、化感作用等,通过这些实践设计,学生对生态安全的认知内化为意识并输出到实践,强化了学生防范生物入侵、维护生态安全的意识及科技安全意识。

五、教学效果

(一)学习效果评价

“环境生态学”课程在教学中融入国家安全教育获得了明显成效。经过课程学习,绝大多数学生自评在生态学法制管理知识(95%)、生态安全意识(100%)、爱国意识和集体意识(100%)、团队协作能力(100%)、环境保护与可持续发展观(100%)、社会责任感(97%)方面有一定进步。

(二)课程建设成果

课程建设方面,“环境生态学”自2016年来在信息化教学改革探索基础上有机融入课程思政和国家安全教育,获评校首批“德融好教案、好课堂”(2016),建设了校课程思政示范课程(2022)等,并获批建设虚拟仿真实验项目“暖温带外来植物入侵”(2021)。

通过师生协同教学,本课程积累了大量课程教学资源。按照知识模块,建立了包括视频—课件—拓展资料—课堂讨论题目、习题—期末测试/项目作业的理论教学资源库,每学期定期补充更新师生课堂汇报课件、研究前沿课件、项目作业、调查问卷;建设了课程实验—开放实验—公益劳动实践的教学资源。

六、教学总结和反思

(一)优点和成功之处

本课程针对大学生缺乏社会责任感、国家安全践行能力弱的问题,实施了“理论—实践—评价—改进”“四位一体”的国家安全教育模式,从理论知识点融入、在实践中内化国家安全知识和防范意识。该模式通过师生协同的教学活动增进了师生情感、提高了学生的认同度,避免了单纯生硬说教、学生接受度和参与度差的弊端,具有针对性、创新性、时效性。自实施该模式以来,专业课国家安全教育效果产生了明显成效,具有一定的示范性和可推广性。

(二)问题及改进措施

高校专业课程国家安全教育教学对教师的师风师德和教学能力提出了更高的要求。教师对教育的情感和精力投入程度影响了学生的接受度,教师对国家安全知识的理解和运用水平限制了其融合深度。因此教师应坚定理想信念,践行爱国、敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观,以身作则、教书育人;应系统学习国家安全知识、交流学习国家安全教育经验,根据社会经济发展、政治形势不断更新教学内容,改革探索高效的安全教育教学方法。

本课程教学实施中也发现少部分学生存在参与度低、学习效果差的问题,分析这些学生的个性化特征和痛点,从而有针对性地调整教学设计,实施差别化的教学和评价,将有利于提高本模式的示范性、针对性和可推广性。

参考文献

[1]何莉.构建大学生总体国家安全观教育新格局[J].中国高等教育,2022(5):45-47.

[2]储晓宇.党的十八大以来大学生国家安全教育新进展[J].中共合肥市委党校学报,2021,20(6):46-49.

[3]胡雪松.大学生国家安全教育的现状与对策:以福建省高校为例[J].教育探索,2022(7):7.

[4]李志强.刍议国家安全教育大中小学一体化建设[J].思想教育研究,2022(9):125-130.

[5]董晓辉.国家安全教育融入高校思想政治理论课的新思考[J].思想理论教育导刊,2019(8):100-104.

[6]何云玲,邓福英.“三全育人”视域下研究生专业课程思政生长点的创新与实践:以资源环境监测与生态安全评价课程为例[J].高教论坛,2021(8):107-110.

A Case Study on the Construction of National Security Education in Universities: Taking Environmental Ecology of Qilu University of Technology as an Example

GE Xiu-li, ZHANG Xuan, CHEN Xia, LIU Tai-dong

(Department of Environmental Science and Engineering, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences), Jinan, Shandong 250353, China)