云计算资源运用对于新工科人才培养的研究

作者: 李雪松

[摘 要] 数字化、智能化升级对数据与算力的需求进一步加强,对相关领域的高等教育与人才培养也提出了新的挑战。教育部联合华为公司推出的“智能基座”系列课程,以解决实际问题为导向,利用先进的云计算资源,为学生提供了接近实际工程实践的学习体验。以若干学期的“计算机视觉基础”课程为例,通过参与学生人数、成绩特征变动等数据,分析了云计算资源对于课程教学效果的促进作用,以及学生群体对于相关课程内容的感兴趣程度,验证了相关教学模式的有效性。

[关键词] “计算机视觉基础”课程;云计算;新工科;智能基座;教学模式

[基金项目] 2022年7月4日—2023年10月15日华为技术有限公司项目“以金属焊接缺陷检测为例的小样本缺陷视觉检测技术”(22H010101456)

[作者简介] 李雪松(1987—),男,河北石家庄人,工学博士,上海交通大学机械与动力工程学院副教授,博士生导师,主要从事视觉算法与光学诊断、动力系统控制研究。

[中图分类号] C961 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)10-0001-04 [收稿日期] 2023-01-30

引言

在计算机课程教学中,培养解决实际复杂问题的能力愈发重要,但具体问题对于算力的需求普遍较高,学生个人计算资源无法满足,这一限制使得传统的计算机视觉相关课程无法完成与工程实际的接轨。云计算平台为这一问题的解决提供了充分条件,为人才培养的“最后一公里”提供了有力支持[1]。

上海交通大学机械与动力工程学院面向国家发展需要,积极参与华为“智能基座”课程建设,推出“计算机视觉基础”课程,以现代工程实际问题解决能力培养为核心导向,将理论讲授与工程实际求解相结合,利用先进云计算资源,实现了课堂教学与工程实际的接轨。本文基于若干学期课程的真实教学数据,对云计算教学模式进行了分析,探究适合于新时代工程人才培养的课堂模式,以期为相关专业课程设计与改革提供借鉴。

一、新时代工科人才需求与“智能基座”课程特征

(一)新时代工科人才需求

2022年3月,时任国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上明确提出,大力推进智能制造,加快发展先进制造业集群,实施国家战略性新兴产业集群工程[2]。制造业产业升级与创新使工程人才培养不再局限于知识习得与认知能力训练,而更多转向工程思维培养[3]。教育部高等教育司制定的《关于开展新工科研究与实践的通知》也明确提出,开展深化产教融合、校企合作的体制机制和人才培养模式改革研究和实践,鼓励在授课过程中引入实际工程问题,解决高等教育与实际工程问题之间的“最后一公里”问题,培养能够切实服务于现代化建设过程的工程人才[4]。

作为新兴学科课程,“计算机视觉基础”课程相较于传统工科课程而言缺少经验积累,且由于知识迭代速度较快,对于新工具、新资源的掌握与实际应用显得尤为重要。以上特征决定了,相较于传统的工科人才培养模式,“计算机视觉基础”课程具备改革的必要性[5-6],且由于先期局限性不大,其改革成效将更为显著。基于此,“计算机视觉基础”课程拟改变单纯知识习得的教学方法,将实际工程问题解决融入教学过程,使用最新的资源和工具培养学生的工程思维与解决问题能力,为数字化发展提供具备一定经验的人才,实现从高校到一线的无缝对接[7-8]。

(二)“智能基座”课程特征

“智能基座”产教融合协同育人基地是由教育部牵头,72所高校和华为联合建设的人才培养项目:为加快新工科建设,以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革、教学资源建设、师资培训,强化学生创新创业和实践能力培养,造就大批能够适应和引领新一轮科技革命和产业变革的卓越工程人才。作为全面深化新工科建设的重要部分,“智能基座”产教融合协同育人基地建设得到高校与企业的大力支持,由高校进行基础知识教育、指导学习过程,由企业提供实际问题与一线计算资源,双方合作使学生能够在获取学科基础知识的同时,接触到实际工程问题的解决方法与思考方式,有利于培养符合新工科要求的人才。

二、“计算机视觉基础”课程与云计算引入

(一)课程情况简介

“计算机视觉基础”课程为上海交通大学机械与动力工程学院选修课程,面向机械/动力工程方向的本科三年级学生开设,旨在让学生掌握现代数字图像储存、基本处理方法、特征提取和识别原理;掌握深度学习算法并利用算法模型进行视觉分析;结合已有工程基础,认识计算机视觉在相关领域的潜力,并具备利用计算机视觉技术解决实际工程问题的技术能力和专业素养;熟悉使用各类深度学习框架实现深度学习模型的一般流程。在上述基础上,通过云计算资源实现具体工程问题解决方法的掌握与工程思维的养成。

(二)云计算引入的必要性

“计算机视觉基础”课程开设了两个课下实践项目,分别为车道线识别项目和基于神经网络的图像处理项目(图像识别和图像分割)。前者可基于个人电脑CPU完成,主要目的是强化学生对于神经网络本身的理解。而基于神经网络的图像处理项目由于涉及网络训练,必须引入GPU(graphic processing unit),其训练神经网络模型的效率通常为CPU模型的数十倍甚至数百倍,即便如此,大规模数据集的训练也需要耗费大量计算时长。由于经济原因,大部分个人电脑不具备GPU计算能力,而专业的计算GPU硬件价格昂贵(如Tesla V100的价格约为3万元人民币),因此,无论是由高校还是学生负担硬件成本均不现实,需要通过其他途径实现深度学习+AI项目式教学。

(三)华为AI云平台简介

华为昇腾AI服务器是一种可自主获取、弹性伸缩、应用于AI训练与推理加速的云服务平台,可为多种AI应用场景提供高效算力。平台采用的NPU(neural network process unit)架构是专为神经网络训练设计的智能计算芯片,基于ARM等开源构架,有益于全流程国产化。传统GPU并行能力强大,然而在设计上有很多冗余功能,如3D计算模块等,因此,其效率和功耗都高于NPU。在本课程中,每名学生可获得至少50小时的NPU计算服务,满足计算需求,培养对智能云产品的应用能力。

三、深度学习项目实践教学及成果分析

(一)项目实践教学内容

“计算机视觉基础”课程深度学习项目实践教学环节包括图像分类识别和图像分割项目实践。前者根据输入图像对其内容赋予分类标签,后者根据图像输入的内容,对图像中的不同区域进行分割,二者均是计算机视觉中的基本任务之一,在工业生产中有着广泛的应用。图像分类识别实践项目要求学生使用CIFAR-10数据集对LeNet模型进行训练以实现图像分类识别,同时尝试改变神经网络模型结构以提高分类精度。图像分割项目包含医学图像分割实验和自动驾驶场景语义分割实验。

(二)项目实践教学实施

课程的深度学习项目实践教学基于华为云计算平台,实践用数据集均为开源数据集。项目实践周期约为一个月,要求学生自主利用课余时间进行项目实践。课上,解答学生的问题,同时安排助教对学生的项目实践问题进行定期答疑。学生提交的项目成果包括:项目实践的主要成果和过程记录,对模型创新提高部分的方法描述、结果分析和源代码,对实践中设置问答题目的文字解答。

(三)项目实践教学成果分析

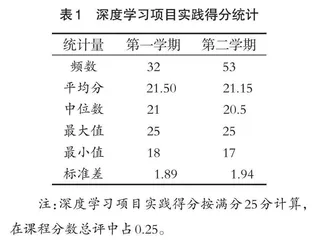

课程前两学期的深度学习项目实践的学生评分情况如表1所示。两学期成绩分布大体一致,平均完成度在80%以上。两个学期的深度学习项目实践达标率均为100%(≥60%)。考虑到学生的深度学习知识基础差异,本项目实践难度设置合理。针对实验内容提供了基础代码,教师和助教定期安排答疑,因此学生在本项目的最低得分为17分,增强了学生的信心和积极性。针对学有余力以及兴趣浓厚的学生,设置了拔高任务,以鼓励学生进行创新,因此两个学期中均存在获得满分的案例。深度学习实践项目结合华为云平台,将实际项目实践纳入教学,调动了学生的学习热情,同时合理设置项目实践内容与任务难易程度,定期答疑解惑,达到了良好的教学效果。

(四)课程参与情况分析

“计算机视觉基础”课程已开课3次,按照时间顺序分别称为第一、第二、第三学期,其中第一、第二学期课程已完成教学,第三学期课程已完成选课。三个学期课程的选课人数与最终录取人数情况如表2所示,第一学期课程为“计算机视觉基础”初次开课,课程规模较小,总录取人数为30人,报录比为1.17∶1。从第二学期开始,由于课程反馈效果良好,课程规模扩大至60人,且报名人数达到200人以上,报录比达到4∶1左右,类似的报名规模也持续到第三学期。录取规模的倍增与报名人数的变化体现出这一课程在学生中的接受度较高,这与工业数字化趋势密切相关,云计算资源的使用也在其中扮演了重要角色。

(五)课程培养效果分析

以“计算机视觉基础”课程已结课的两学期课程教学为研究对象,对学生成绩进行了分析。本课程分数包括作业、测验、项目实践三个部分,分别占20%、30%、50%。对于项目实践,主要依照完成度和整体效果进行评分,每个项目实践都有基本要求部分和创新提高部分。课程测评的重点在于实践环节,侧重于实际工程问题的解决。两学期课程的最终成绩量化统计结果如表3所示。

总体而言,两学期课程成绩评分分布较为接近,均值基本保持一致,在83分左右。以超过1.5倍四分位差为异常值检验基准,第一学期存在一个异常值,第二学期存在两个,且所有异常值均出现在低分一侧,这表明在两学期中,均有个别学生成绩掉队,但其成绩仍然位于及格线以上,显示总体教学质量较好。虽然第二学期课程人数几乎翻倍,但总体成绩标准差小于第一学期,班级得分相较于第一学期更为集中。对比而言,第一学期最终成绩的最高分较高,表明少数学生对于课程接受程度较好;但对应也存在低分学生,说明部分学生无法较好地完成学习。为了进一步帮助学生接受所学知识,在第二学期授课过程中,有意调整了教学进度,为基础理论讲解多安排了4学时,这一改变最终反映为学生的成绩的差异化程度缩小,总体成绩均值上升,表明新的授课方式能够使多数学生提升成绩。在参与课程学生明显增加的情况下,更为扎实的基础理论授课对于提升整体成绩起到了较为明显的作用,表明在重视实际应用的云计算相关课程中,理论基础的夯实能够促进实践过程的表现。

四、结论

通过对若干学期“计算机视觉基础”课程的参与状况、成绩变动等进行分析,本研究得出以下结论。

第一,云计算资源的引入能够极大引起当代大学生的兴趣,与工程实际问题接轨的课程设置能够与前沿技术相结合,促使学生更好地接触计算机技术,促进相关课程的推广与人才培养。

第二,实践教学的完善需要以理论基础为前提,理论教育的巩固能够提升多数学生在实践阶段的表现,使得班级整体成绩得到提升。但这样的教育模式存在关照后进学生、忽略先进学生更进一步需求的缺陷,如何在保证多数学生掌握所学知识的同时,满足拔尖学生的特殊需求是需要进一步探讨的问题。

第三,“智能基座”系列课程依托于一线企业与高校的合作模式具有推广价值。在此过程中,教师的培养、企业资源的介入、学生群体的兴趣与教学模式均会对新工科人才的最终培养效果起到关键影响,在已有经验的基础上,进一步扩展与优化是未来大学教育所必须面对的问题。

致谢

本文感谢华为昇腾Ascend CANN与昇腾Ascend 910 AI处理器对本研究工作的支持。

参考文献

[1]徐文伟.构建开放创新人才培养平台,打通人才培养“最后一公里”[EB/OL].(2022-06-01)[2023-01-29].http://news.10jqka.com.cn/20220601/c639515928.shtml.

[2]政府工作报告:2022年3月5日在第十三届全国人民代表大会第五次会议上[EB/OL].(2022-3-12)[2023-01-29].http://www.gov.cn/premier/2022-03/12/content_5678750.htm.