基于形成性评价的课程评价体系构建

作者: 袁彩萍

[摘 要] 形成性评价旨在关注学生学习与发展过程,注重教学与评价的有机结合。形成性评价是基于学习证据的评价,既起到了促进学生发展、激励学生学习的作用,又有着及时反馈、调整教学的价值,其在课程评价中的应用愈加广泛。以经管“跨专业综合实训”课程为背景,将形成性评价融入教学过程,通过对课程评价内容、评价主体、评价方式以及评价过程等进行分析梳理,并采用熵值法确定各项评价内容的指标权重,最终构建出既能满足教师评价需要,又能促进学生自我发展的课程评价体系。

[关键词] 实践课程;形成性评价;熵值法;体系构建

[基金项目] 2021年度江苏高校“教学研究工作”专项课题一般课题“新文科背景下经管综合实训课程的设计与实践”(2021JSJY082)

[作者简介] 袁彩萍(1988—),女,江苏丹阳人,硕士,南京师范大学中北学院讲师,主要从事管理会计研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2024)10-0041-04 [收稿日期] 2022-12-27

引言

2022年3月,教育部印发《义务教育课程方案(2022年版)》,提到教育评价应做到观念更新、方法创新,提升评价质量[1]。随着高等教育理论和环境的发展与变化,高校教师在课程评价方面也应有所创新和改进。教学活动围绕目标、内容、方法和评价四个方面展开,课程评价是教学活动的重要组成部分。一方面,课程价值评价内容是教学目标的体现。学生在课程开始前对课程评价的了解,有助于学生在课下针对评价内容进行开拓型学习。另一方面,课程评价结果是教学内容与教学方式的重要反馈。教师可以通过课程评价结果检测学习成效,并进一步凝练教学内容,调整教学方式,达到持续提高课程教学效果的目的。形成性课程评价要求教师用发展的眼光看待每一名学生,是既能反映学生全程学习结果,又可以促进学生发展的有效手段。基于此,本文从形成性课程评价角度出发,结合层次性分析方法构建课程评价体系,激发学生的学习动力,促进学生全面发展,不断提高教学质量。

一、课程背景

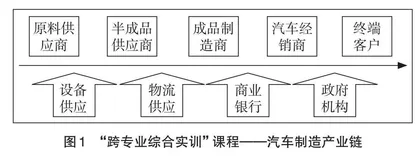

“跨专业综合实训”课程由经济与管理类不同专业学生参与的一门跨专业融合的集中实践类课程。该课程开设在大学第六或第七学期,对学生即将到来的实习和就业均具有深远的影响。课程以汽车产业链为背景,融合汽车半成品供应商、成品车生产商、汽车经销商,以及相关服务性部门如物流供应商、商业银行、政府机构等。其中,供应商、制造商、经销商、物流商及银行属于竞争性行业。产业链中合作与竞争并存,各企业通过经营活动的开展以产品、服务及价格等赢得市场。汽车制造产业链如图1所示。

学生根据教师安排进入不同“企业”中,从总经理、市场总监、销售总监、人力资源总监、财务总监等岗位中选择担任的岗位。“银行”及“政府机构”由教师发起岗位竞选,学生录制竞选宣言后由学生投票后参与竞选。各组在经营过程中,需要充分利用所学专业知识进行经营决策,包括筹资、投资、生产、营销等决策,以实现效益最大化。通过本课程的学习,学生能够锻炼谈判能力、沟通能力、协作能力以及学习能力等,增强工作责任心和组织荣誉感,掌握知识的重要性、感受职场就业氛围。

二、形成性评价概述

课程评价的功能包括形成性功能及总结性功能,其中发展性评价强调形成性评价和教育性作用,并兼顾总结性评价及鉴定性、管理性作用[2]。发展性评价的最终目的是促进人的发展,以发挥激励与导向功能。形成性评价因其激励与反馈作用,在课程评价中变得愈加重要。教师应具备动态发展思维构建形成性评价体系,从评价主体、评价载体、评价内容及评价方法等方面出发进行设计。

首先,形成性评价主体应多元化,强调将学生作为评价主体以培养学生的自制力和责任感[3]。评价不再是单一的教师评价,而应调整为学生自评、学生互评、教师评价以及家长评价四个部分,以学生自评为基准,小组互评作补充,教师评价作指导,家长点评作辅助,构成完整的形成性评价体系[4]。在课堂评价中,更多是从教师、学生本人、同学三者出发开展形成性评价[5]。实践证明,自评与他评相结合的评价模式更有利于学生的学习[6]。

其次,形成性评价注重评价的动态生成性。形成性评价的“反馈”和“修正”作用通过评价的课堂融入得以实现[7]。在评价过程中充分运用各类互联网社交工具以及教学平台,能够即时捕捉数据,课程活动如课程考勤、课堂提问、课程作业、阶段性测评以及讨论等数据得以动态反映,并通过文字、图片、语音、视频等多种形式展现。

再次,在评价内容设置方面,应将唯分数论的单一评价转变为关注学生综合素养的多维评价,重视多样化学习需求和生成性内容评价[8]。高校理论课程评价内容一般包括阶段测试、学习表现、平时作业、论文撰写以及小组讨论等,实践课程评价内容则以实践观察和实践总结为主。形成性评价应综合使用多种质性评价,以追求评价的科学性和时效性[3]。

最后,在评价方法上,形成性评价采用定量、定性或定量与定性相结合的方法。在评价时,教师可以同时选择一个或多个观测点以简化评价指标与测量载体间的映射关系[9]。形成性评价中可量化的内容通常包括随堂测试、单元测验、中期检测等,不可量化的内容有自我述评、小组互评、研究报告、成果展示等[10]。对于形成性评价中难以量化的评价内容,可以考虑采用积分制,对课程教学设计中的形成性内容进行综合评价后得出[5]。

综上所述,形成性评价从学生出发,围绕学生成长设计教学目标,在课程中设置关键节点,结合定量及定性方法开展评价,以此评价学生的成长并反馈教学效果。

三、课程评价体系搭建

经管类“跨专业综合实训”课程以小组为单位开展经营对抗,小组经营成果最终体现在公司经营绩效,学生工作成果则体现在工资及分红所得;教师在授课过程中即时跟踪、实时辅导,以提高学生对知识点及技能的掌握程度。公司经营绩效得益于小组内成员对经营目标的分析与规划,成员在完善工作流程的基础上进行团队协作。教师在课程中设置相应节点,学生在完成节点任务的同时思考经营得失,并不断优化经营过程。

(一)评价内容体现形成性

本课程评价体系内容包括形成性评价与总结性评价两部分,其中形成性评价包括课程预习、阶段性报告、考勤、课堂讨论以及公司经营业绩和个人经营业绩,总结性评价包括公司总结报告及个人总结报告。在期末评分中,为鼓励学生创新,学生可以在现有课程体系中设计创新项目实施方案,教师根据项目实施规则的复杂性以及实施情况进行评定,作为加分项计入期末总评分。

(二)评价主体强调多样化

在课程评价中,基础理论知识或技能类的评价以教师评价为主,团队协作类活动或作业评价则结合教师评价与学生互评两种方式展开,学生个体活动则视评价内容结合教师评价、学生自评与学生互评等方式开展课程评价。具体内容如表1所示。

(三)评价方式定量与定性相结合

课程评价以定量评价为主,定性评价为辅。课程导入结合视频学习进度以及测试结果进行定量评价,考勤、公司经营业绩和个人经营业绩则通过平台生成定量数据。课程报告通过定性指标评定后转化为相应档次定量分值。课程讨论作为课程加分项,结合学生之间对发表内容的认可度进行评价。

(四)评价过程的动态生成性

课程评价中的公司经营业绩以及个人经营业绩在模拟实训平台中动态生成,教学数据如考勤、课程预习、阶段性报告、课堂讨论以及总结报告等则通过学习通平台进行汇总归集。平台的运用使得数据生成不再局限于课堂,学生也可以利用课下时间完成课程预习、课程报告以及课程讨论等。

四、基于熵值法确定指标权重

熵值法是一种客观赋权法,是指通过各项指标观测值所提供的数值,根据指标变异性的大小来确定指标权重,其计算结果较层次分析法、主观赋权法具有更高的可信度[9]。本文选择熵值法对“跨专业综合实训”课程确定评价指标权重,各项指标观测值数据来源于课程中学生各评价项目得分。

第一步,数据标准化处理。本课程评价指标均为正向指标,无须进行正向化处理,仅对正向指标进行标准化处理即可,标准化后数据矩阵令其为Xij。

第二步,计算第j项(j=1,2,…,m)指标下第i个(i=1,2,…,n)学生的指标值占该指标的比重,即

第三步,计算熵值和差异系数,分别为

第四步,计算指标权重,即

根据上述步骤,计算可得各评价指标权重,并得出形成性评价与总结性评价的比重,如表2所示。

根据熵值法计算,可以看到形成性评价占74.48%,总结性评价占25.52%。形成性评价中的个人经营业绩权重达到了30.03%,最能体现学生之间的差异性,该项指标的综合性也相对较高,其分值既是学生知识技能的体现,也是团队认可的体现;课程预习占17.96%,表现为学生对知识技能的掌握程度不一,教师须根据学生的异质性开展教学活动;考勤权重仅占1.5%,说明学生均具有较强的纪律性。在总结性评价中,公司总结报告占19.11%,表明学生运用知识技能对公司进行分析总结的能力存在较大差异;个人总结报告占6.41%,说明学生能够通过课程实践进行自我分析并确立未来发展方向,在情感方面的获得较为一致。

结语

在构建课程评价体系时,应明确形成性评价在课程评价中的重要性。运用熵值法对课程评价项目进行权重确认,能够避免人为因素带来的偏差,但也应当了解到,熵值法无法增加或者减少评价指标的维数,其在评价项目权重确认方面的客观性还有赖于评价项目设置的科学性。课程评价体系的构建归根结底应当着眼于学生的学习成长。教师在教学实践过程中,须持续挖掘课程中的形成性内容,不断扩充并完善课程的形成性评价,形成“从学生中来、到学生中去”的良性循环。

参考文献

[1]教育部.关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知:教材〔2022〕2号[A/OL].(2022-04-08)[2022-12-04].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html.

[2]刘志军.发展性课程评价研究[D].上海:华东师范大学,2002.

[3]李吉桢.高校发展性课程评价及其应用[J].新课程研究(中旬刊),2018(11):3-6.

[4]武秀英.以发展性评价推进学生的高质量成长[J].新教师,2022(9):9-10.

[5]李伟,肖珊.形成性评价在汽车底盘构造与维修课程中的应用[J].汽车实用技术,2022(22):155-158.

[6]潘安琪.初中STEAM教育形成性评价的实施路径[J].教学与管理,2022(30):98-100.

[7]晁春余,谢羽.基于“BOPPPS+学习通”的形成性评价及课堂融入:以民航国际结算课程为例[J].高教学刊,2022(34):54-57.

[8]刘明清,谢翌.适异而评:融合教育课程评价的实践探索与理论构想[J].教育学术月刊,2022(7):105-112.

[9]陈花.基于核心素养的高中化学课堂发展性评价模型建构与实践[J].西部素质教育,2022(17):128-131.

[10]徐艳琴.基于熵值法的高速铁路TOD项目开发时机成熟度评价研究[J].铁道运输与经济,2022(12):104-111.

Construction of Curriculum Evaluation System based on Formative Evaluation: Taking the Course of Interdisciplinary Comprehensive Practical Training as an Example

YUAN Cai-ping