军队院校“非线性连续介质力学”课程体系改革和建设

作者: 王哲君 强洪夫 徐志高 宁超

[摘 要] 通过对目前“非线性连续介质力学”课程在军队院校研究生教学过程中存在问题的总结,结合作者与教学团队多年来的教学实践,以学员学习为中心、以提升学员能力素质为主线、以培养满足军队专业岗位需求的复合型人才为目标,提出了进行课程体系改革和建设的总体思路。以航空宇航科学与技术学科的博士研究生教学为例,从课程内容优化、课程设计和课程考核体系三个方面,阐述了多模式融合教学法的具体实践举措。

[关键词] 非线性连续介质力学;教学改革;多模式融合教学法;课程体系

[基金项目] 2022年度火箭军工程大学教学改革项目(HJJKTC2022002);2022年度新时代军队研究生教育创新发展研究课题(JYKT-22-16);2022年度火箭军工程大学首批研究生精品课程建设项目(校研函〔2022〕9号)

[作者简介] 王哲君(1988—),男,河南许昌人,航空宇航科学与技术专业博士,火箭军工程大学导弹工程学院讲师,主要从事航空宇航学科专业理论研究;强洪夫(1965—),男,江苏武进人,固体力学专业博士,火箭军工程大学导弹工程学院教授,博士生导师,主要从事航空宇航学科专业理论研究;宁 超(1970—),男,陕西咸阳人,航空宇航科学与技术专业博士,火箭军工程大学导弹工程学院副教授,主要从事航空宇航学科专业理论研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2023)10-0055-06 [收稿日期] 2022-05-06

引言

博士研究生的科研能力对学科的发展以及创新水平的提升,具有极其重要的作用,对于生源数量较少的军队院校来说尤为重要。科学技术的发展表明,没有扎实的理论基础,很难在科学技术研究中做出重大贡献。连续介质力学是普遍适用于物质四态(固体、液体、气体和等离子体)的力学理论,被誉为工程科学的“大统一理论”,是工程科学的基础和框架[1-2]。随着连续介质力学在工程技术中的广泛应用,非线性连续介质力学问题变得越来越突出[3-4]。因此,火箭军工程大学航空宇航科学与技术学科多年来始终坚持将“非线性连续介质力学”设置为博士研究生的核心专业基础课程,力争通过课程学习为学员从事专业领域的科学研究提供强有力的理论基础。为了深入贯彻落实国家有关深化研究生教育改革的指示精神和新时代军事教育方针,进一步提高研究生学员专业能力素质、实践创新能力的培养质量,提升专业课程对军队实战化能力的支撑力度,扎实推进“非线性连续介质力学”等理论性较强的学科专业基础课程的教学质量,已成为亟待解决的问题[5-6]。本文结合作者与教学团队多年来在课程教学中的实践经验,从教学内容、教学方法以及课程考核评价机制等方面对课程体系改革和建设进行探讨。

一、课程教学现状及存在问题

由于课程本身的特点与军队院校研究生学员的特点,目前在“非线性连续介质力学”课程教学中,主要存在以下几个方面的问题。

第一,课程内容理论性强,课堂教学环节设置简单,学员参与度不高,“以学为中心”体现得还不够明显。博士研究生阶段的专业课程普遍具有较强的理论性,对于力学,尤其是最为基础的“非线性连续介质力学”课程来说,理论性更强、理解难度更大。另外,军队院校博士研究生学员来源广泛,知识结构和基础不同。因此,为了保证知识的接受程度,与军队院校多数博士研究生专业课程一样,多年来课堂教学重点沿用了传统的讲授式(Lecture-Based Learning, LBL)教学法。由于参与度不高,“以学为中心”体现得不够明显,随着教学的深入和课程内容的增多,学员的学习兴趣呈下降趋势,甚至学习信心受到打击,课程知识的掌握程度受到影响,学习效果有待改善。

第二,课程内容与专业直接衔接不够,学员较难找到课程学习的“落脚点”,专业应用实践困难。目前,国内“非线性连续介质力学”课程教学所选用的教材多由力学学科的专业人士撰写。因此,教材内容以经典理论介绍和公式推导为主,更多地体现出普适性,而针对性不强,与航空宇航等军队特色鲜明专业的直接衔接性还不够,专业前沿知识也比较匮乏。因此,多数军队院校学员感到知识很重要,但实践应用起来无从下手,在如何将自己的研究方向在课程学习中定位,如何将所学知识转化为解决专业领域实际问题等科研能力的提升上还有些迷茫。

第三,课程学习成绩评价方法传统,过程考核运用不充分,研究生素质教育的效果未能充分体现。由于“非线性连续介质力学”课堂教学重点沿用LBL教学法,课程内容以经典理论介绍和公式推导为主,实践应用困难。因此,与多数军队院校博士研究生专业课程一样,多年来课程学习成绩只能以试卷考试、完成大作业等传统方式为主。由于上述原因,在课程学习过程中,学员自觉沿用本科生阶段的学习方法,主动培养和提高自身专业能力素质以及实践创新能力的意识有待加强,通过课程学习为今后自身岗位任职打基础的作用未能充分发挥,对军队院校科研能力和创新水平提升的促进作用有待进一步提高。

二、课程体系改革和建设的总体思路

(一)改革和建设的基础

相较本科生学员和硕士研究生学员,博士研究生学员具有更扎实的理论基础,掌握了更多的专业知识和学习方法,思维活跃程度、专业能力素质更好,接受新事物的能力更强。因此,采用多模式融合教学法时,其适应能力也更强,更容易发挥学习的主动性,更愿意在课堂上展示自我。军校对博士研究生学员的管理更宽松,而且博士研究生学员的课程数量更少、学制时间更长。因此,学员有更多的精力和时间进行网络课程资源的查阅和学习,开展课下习题的练习、课件的制作和相互之间的研讨。此外,“非线性连续介质力学”等学科专业基础课程属于小班授课,便于通过MOOC、翻转课堂、小组研讨和案例式教学使全部学员的能力素质得到锻炼,也便于教师开展过程性考核,评估学员的学习效果。上述博士研究生学员和博士研究生课程的特点,为进行多模式融合教学创造了有利条件。“非线性连续介质力学”属于学科专业基础课程,所涉及的知识点多为基本理论和方法,相关内容在网络上有较为丰富的学习资源,通过整理以后便可以使学员开展自学、自测和自评,以及作为课堂汇报展示的参考资料。

(二)改革和建设的思路

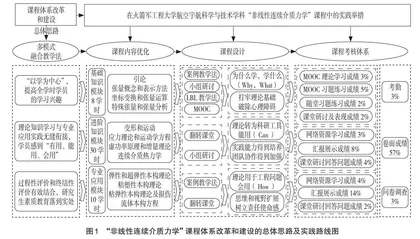

针对当前军队院校“非线性连续介质力学”课程教学中存在的主要问题,本文提出如图1所示的课程体系改革和建设具体思路。

1.以学员学习为中心、以提升学员能力素质为主线、以培养满足军队专业岗位需求的复合型人才为目标,通过集成LBL、MOOC、翻转课堂、小组研讨、案例教学等多种教学模式的优势,探索形成适合课程内容特点、适合学员学习习惯、满足专业要求的多模式融合教学法。

2.基于多模式融合教学法,实现课程教学的“以学为中心”,提高全学时学员的学习兴趣。针对“非线性连续介质力学”课程不同章节的内容特点,以及学员接受新知识的客观规律,在LBL教学法的基础上,合理融合MOOC、翻转课堂、小组研讨、案例教学等非传统教学模式,丰富教学环节,提高课堂学习的吸引力,使学员更愿意、更容易走进课堂。通过全学时地有效参与教学活动,做课堂的“主人”,做学习的“主宰”,改变学员的学习态度,使其始终保持学习兴趣、始终处于最佳学习状态。

3.基于多模式融合教学法,实现理论知识学习与专业应用实践的无缝衔接,使学员感到有用、能用、会用。以简单案例直观展示、小组研讨深挖掘的方式,引导学员感悟非线性连续介质力学课程在专业应用实践中的作用,明晰课程学习在自己研究方向中的定位。融合LBL、MOOC、翻转课堂等多种教学模式,帮助学员深刻理解经典理论的基本内涵,辨析不同理论之间的区别,熟练掌握重要理论的分析方法和计算方法,将理论知识升华为开展专业应用实践的科研工具。以本专业的科研项目为牵引建设案例库,重点通过案例教学法,启发学员在工程实际中应用所学的理论知识。通过对案例深入剖析,引入专业前沿知识,拓展学员的思维,为课后专业应用实践指引方向,缩短从理论学习到专业应用实践的距离。

4.基于多模式融合教学法,实现课程学习的过程性评价和终结性评价的有效结合,将研究生素质教育落到实处。充分利用MOOC、翻转课堂、小组研讨、案例教学等非传统教学法的优势,以“在学中考,在考中学”的全过程性评价和全方位评价方式,推动全学时学员进行学习、自我调节和自我展示等的主动性,努力提高学员对课程学习的深度和思考的维度,不仅实现对理论知识的掌握,而且真正实现自主学习、解决问题、创造性思维等多方面专业能力素质的提升,为课后进一步开展专业课题研究以及今后岗位任职等奠定坚实的基础。

三、课程体系改革和建设的实践

“非线性连续介质力学”课程体系改革和建设的思路,在火箭军工程大学航空宇航科学与技术学科研究生课程教学中的具体实践如下,相应的实施路线如图1所示。

(一)基于多模式融合教学法的课程内容优化

根据火箭军工程大学航空宇航科学与技术学科的博士研究生人才培养方案,“非线性连续介质力学”课程共计48学时。该课程长期使用我国著名力学学家匡震邦教授编著的《非线性连续介质力学》书籍作为教材,该教材共计13章112节[7]。如果在有限学时内完成众多理论性较强的知识点的学习,同时引入MOOC、翻转课堂、小组研讨、案例教学等非传统教学模式,将会使课程进度异常紧张。因此,作者及其教学团队在以学员学习为中心、以提升学员能力素质为主线、以培养满足军队专业岗位需求的复合型人才为目标的牵引下,结合本专业学员的研究方向和知识结构,按照学员对知识的认知过程,对教材内容进行了精炼和优化组合,划分为如图1所示的基础知识模块(8学时)、进阶知识模块(30学时)和专业应用模块(10学时)三大部分,相应模块的课时量根据每学年的学情做出调整。

(二)基于多模式融合教学法的课程设计

1.基础知识模块课程设计。由于我校学员对于“非线性连续介质力学”课程相对陌生,对于“张量”这种新的描述方式还不熟悉。因此,基础知识模块的课程内容以LBL、MOOC教学模式为主,以案例教学和小组研讨式教学为辅,如图1所示。其中,第1个学时,通过简单展示本学科科研项目的相关研究成果、高水平学术论文,引导学员对非线性连续介质力学的研究对象、研究任务以及在专业实践中的作用等有个直观的认识,意识到基础理论知识的学习和应用对军事战斗力的提升同样具有重要的作用。同时,结合短时间的小组研讨,明晰“非线性连续介质力学”课程学习在不同学员研究方向中的定位,引起学员学习的兴趣,使其从内心愿意走进课程内容的学习,愿意参与后续的教学活动。在学员学习热情较高的前提下,“趁热打铁”,通过采用LBL教学模式开展3个学时的教学,使学员在较短时间内尽快适应“张量”这种新描述方式的表示方法,同时通过简单的随堂例题直接检验学员的学习效果。然后在此基础上,通过课程微信群发布学习任务清单,强调学习重点,引导学员通过MOOC视频开展已经结束的4个学时课程内容的课后巩固学习,以及第5—6学时的预先学习。通过视频资源,可降低传统纸质媒介开展学习带来的枯燥感,提升学员学习的兴趣。

自主学习结束后,学员总结自己遇到的问题,通过课程微信群反馈给教师,教师将问题进行归纳。在第5~6学时的授课中,教师先进行知识点的串讲,在加深学员对知识理解的同时,纠正学员自主学习中理解有偏差的地方,然后重点解答学员在课前预先学习中遇到的问题。课后,通过微信群再次发布任务清单,引导学员结合指定的MOOC资源完成一定量的习题,以练促学,这些习题涵盖了前6个学时的知识点。由于在MOOC平台上,学员能够及时获取习题答案,因此,可以通过回放视频的方式,学员自主对所学内容进行查漏补缺。练习结束后,学员将习题完成情况以及成绩通过课程微信群反馈给教师,教师及时进行归纳和分析,找出学员学习中存在的问题,并在第7—8学时的授课中有针对性地对前6个学时的内容进行补充性讲解,同时帮助学员剖析在完成习题中出现错误的原因,进一步加深学员对于课程知识点的理解。通过上述以教师为主导、以学员学习为中心、以强本固基为主线的教学活动,打牢学员的理论基础,为后续课程内容学习做好铺垫。此外,通过教学双方的多次互动,建立起两者之间的深厚感情,降低课堂上学员的拘束感,为后续学员走上讲台破除心理障碍奠定基础。