通识类课程创新性教学实践探索

作者: 胡英 何亮 董广志

[摘 要] 以“新能源发展与技术变革”通识课程教学为基础,探索通识类课程的创新性教学实践的方法和手段,分别从课程背景、教学问题、方案设计、教学实施、课程评价、经验总结等几方面开展教学研究。以“太阳能电池种类与光伏发电原理”的课堂教学为实例,围绕课程教学的“教”和“学”的契合统一;课程内容的通识性、高阶性、挑战度的统一;复合型人才的创新意识和社会主义核心价值观的培养目标统一进行课程创新性教学实践。课程教学获得专家和学生的一致好评,创新性教学成果对通识类课程的教学推广及辐射效应意义重大。

[关键词] 通识课;教学创新;以学生发展为中心;课程思政

[基金项目] 2021年度西安电子科技大学校级教育教学改革研究项目“《新能源发展与技术变革》线上线下优质课程建设研究与实践”(B21032);2021年度西安电子科技大学研究生“‘新型能源材料及应用’课程思政示范课程”(KCSZ2110);2021年度西安电子科技大学研究生“‘新型能源材料及应用’专业学位案例课程”(ALKC2108)

[作者简介] 胡 英(1967—),女,湖北武汉人,工学博士,西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院教授(通信作者),主要从事新能源与环境功能材料及器件研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2023)10-0093-04 [收稿日期] 2022-06-02

一、课程背景

“新能源发展与技术变革”课程是在教育部推广高等教育通识课程建设的大前提下,为了促进大类招生及大学生综合素质全面提高而开设的,于2018年面向西安电子科技大学大一本科生开设。课程涉及新能源、微纳电子等热门概念,胡英教授主编的课程教材《新能源与微纳电子技术》(2015年)为“十二五”国家重点图书出版规划项目[1]。2018年开设本课程时正值改革开放四十年,我国在政治、经济、文化方面高速发展,很多领域从原来的“跟跑”阶段,步入“并驾齐驱”或“领跑”阶段。2017年和2018年,美国先后对我国微电子行业的中兴、华为企业进行打压,对我国“卡脖子”技术进行全面封锁。处于这个端口,教育领域需培养具有什么素质的学生,如何利用这个契机开展本课整体教学水平的提升,成为本次教学创新改革的核心问题。

二、教学问题

(一)课程教学的“教”和“学”的契合统一

本课程授课对象为全校大一新生,包括理、工、文等学科。同时为不同专业类别和知识背景的学生授课,容易使“教”与“学”分离为“两张皮”,导致部分学生学习兴趣不浓,创新性意识未唤醒,课程内容很难上升到高阶性、有挑战度层次。如何实现“教”和“学”契合的统一,是完成教学首要解决的问题。

(二)课程内容的通识性、高阶性、挑战度的统一

“新能源发展与技术变革”是通识课程,具有广谱性。面对多专业学生的授课,如何在把控课程通识性的同时,提升课程的高阶性和挑战度,使学生在学习通识性课程的基础上,提升知识结构的层次,达到一流课程建设目标,就能使得不同专业学生受教育的影响呈辐射状发展,意义深远[2]。

(三)人才培养的创新意识和社会主义核心价值观目标的统一

在目前“卡脖子”技术封锁的大环境下,如何激发学生提升创新性思维能力,挑战课程的高阶性学习内容,是本课程教学的重点和难点。只有加强课程思政建设,充分激发学生的民族自信心及责任心,植入创新思维意识,才能有未来突破“卡脖子”技术封锁的能力和勇气,成为具有社会主义核心价值观的栋梁之材[3]。

三、方案设计

(一)课程教学的“教”和“学”的契合统一

首先需要激发学生的学习兴趣和热情,其次解决不同专业授课对象的“教”和“学”统一问题。

1. 面临西方对我国“卡脖子”技术全面打压、封锁的大环境,结合本课程的微纳技术、新能源领域,着重介绍相关的已处于或未来可能处于“卡脖子”技术,激发学生的爱国主义热情和民族自信心,增强学生对本课程的学习兴趣和热情。

2. 学生来自理、工、文等不同学科,且都是大一新生,各专业知识还未开展学习,个体差异主要来自高中文理科的知识背景差别。开课之初,通过线上线下混合式教学的方式,把一些基本知识点通过课前资料、课前作业、小组讨论等方式覆盖到每一位学生,补齐个体间背景的前期差异,顺利过渡到课程的中期和后期,“教”和“学”得到契合和统一。

(二)课程内容通识性、高阶性、挑战度的统一

首先通过与课程相关的“卡脖子”技术展示,激发学生的创新意识和对课程高阶性的学习热情;其次建立客观公正的课程挑战度评价体系,维护学生学习热情,达到课程内容通识性、高阶性的完美统一。

1.由“卡脖子”技术作为课程开端,引出高阶性内容讲解。学生在学习完基本的通识内容后,讲授科研前沿及主讲老师的相关科研成果,激发学习课程高阶性内容的欲望,启发学生创新性思维能力,提升学生的实际动手能力,激发学生勇于挑战课程高阶性内容的学习,种下突破“卡脖子”技术封锁理念的种子,为未来完成国家科技腾飞打下基础。

2. 课程内容的通识性、高阶性、挑战度的结合。建立客观、公正、合理的线上线下分层次课程内容掌握程度评价体系,确保学生在掌握“通识性”内容的基础上,树立创新性理念,激发对高阶性内容进行挑战的学习热情,建立一套合理针对挑战度的评价体系。

(三)复合型人才创新意识和社会主义核心价值观的培养目标统一

从“以学生发展为中心”的理念出发,着眼于学生的未来发展的创新能力和社会主义核心价值观的培养和建立[4]。本课程通过“卡脖子”技术封锁的导入,激发起学生强烈的爱国热情,润物无声地开展课程思政教育,达到教书育人的目的;同时通过提高学生的创新能力,使其掌握具有挑战度的高阶性课程内容,奠定未来振兴祖国的实力和本领,实现以学生发展为中心的教学目标。

四、 教学实施

根据教学创新解决方案,具体实施教学案例:太阳能电池种类与光伏发电原理。利用线上线下教学的优势,重构课程内容,将部分导引部及课后部分讨论分放在线上;部分通识性内容和有难度的基本概念和理论、实际操作等高阶性内容放在线下讲授。

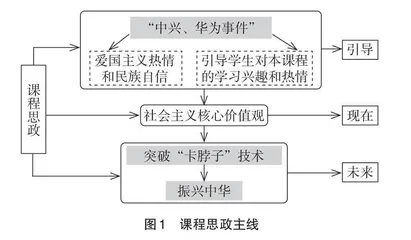

(一)课程思政导引

图1为课程思政主线。以西方技术打压的“中兴、华为事件”和“卡脖子”技术等课程思政为导引开始本节课程讲授,目的是激发爱国主义热情和民族自信,增强学生对本门课的学习兴趣和热情,提高学生创新意识,建立社会主义核心价值观。

(二)课程内容讲解

图2为课程内容重构。主要是在师生“教”与“学”达到统一共识的基础上,利用信息化教学环境,在课程通识性、课程高阶性及科研案例方面进行课程内容重组,实现课程“教”与“学”高度统一。课程内容重构部分覆盖了教学创新的痛点和难点,即课程内容通识性、高阶性、挑战度的统一和“教”与“学”的统一。以下为具体实施案例。

1.电子器件的发展史及中国微电子领域的开端。三代电子器件的发展就是人类不断探索科学技术,创新性思维能力不断推动人类和社会向前发展,不断接近微电子发展的摩尔极限的过程。中国老一代半导体微电子人发展单晶硅技术的创新奋斗史,激励我们突破国外封锁的“卡脖子”技术,努力学习高阶性创新知识。

2.太阳能电池种类与光伏发电原理。这一部分是课堂讲解的主体部分,包括理论内容讲解和科研案例讲解。主要从三代太阳能电池的材料与器件结构、制备工艺、基本理论和性能等方面进行讲解。对于大一学生,用通俗易懂的讲解方式融入高阶性内容,使学生在掌握材料与器件结构、制备工艺的基础上,通过创新性思维能力的提升,挑战半导体的PN结概念及光伏发电原理等高阶性的内容,为材料专业、微电子专业、物理光学专业的后续课程打下先期基础,而对于其他理工专业或者人文、管理专业等,也达到了通识性教育的目的。另外还列举了一些科研案例,如第二代非晶硅薄膜太阳能电池的开发过程。此案例得益于创新,使学生感受到创新的魅力,激发学生的创新能力,以及促进立德树人、社会主义核心价值观、爱国情怀的思想政治教育环节融入。

3.教学实践可以分为教学手段和教学方法。以“线上+线下”相结合的形式组织教学;以大班授课、小班讨论相结合的方式实施教学;以学生为主体,打破课堂沉默,实现与学生互动,换发课堂生机活力。以提高学生综合能力为重点,以数字化教学重塑课程内容,创新教学方法;定期组织教学团队学习讨论,提高教学水平。

4.课程主体内容讲解完,可以分小组讨论未来太阳能的发展趋势和应用领域,并向学生给出了有挑战度的课程评价体系,鼓励学生积极参与学习,达到“教”与“学”统一,激发学生的创新性思维能力,鼓励他们勇于挑战高阶性的学习内容,获得挑战度的评价分数[6]。

课程挑战度评价体系。最终课程成绩由过程成绩(30%)+期中小组讨论(20%)+课程结课论文成绩(50%)等组合而成。各部分所占比例和主要内容如下:(1)过程成绩:占30%。主要考核线上(课前、课后)、线下学习过程中,参与各种教学活动所获得的成绩。体现在线上线下学习过程中对知识点的把控能力。(2)期中小组讨论:占20%。主要考核小组(10人组)针对一个主题通过创新思维讨论形成小组报告的能力。(3)课程结课论文:占50%。主要考核发现、分析和解决问题的能力,以及语言文字的表达能力。学生可自拟题目或根据任课教师提出的题目撰写课程学习小论文并提交。

五、实践效果及社会影响

本课程教改实施以来,学生接受度比较高,校内外专家对本课程评价良好。

本课程获得2022年西安电子科技大学本科“一流课程”建设奖;获得“西安电子科技大学2022年度本科优质教学奖”一等奖;获得“西安电子科技大学2021年度本科优质教学奖”二等奖。

本课程的思政案例获得2021年“西安电子科技大学优秀课程思政案例”二等奖;2022年本课程被评为校级课程思政示范课;本课程的“以学生发展为中心”的创新性内容被学校推荐参加2021年第四届陕西本科高校课堂教学创新大赛省级复赛。

本课程的教学团队2019年至2021年连续三年获校级“优秀本科生导学团队”。

综上所示,本课程的建设思路、经验及教学成果可推广到大部分高校的通识课教学和线上线下优质课程建设,有助于高校教改的推广。

六、结论

突破“卡脖子”技术封锁理念激发了学生创新性思维能力的整体提升,不但达到了“教”与“学”的统一,还激发了学生创新性思维的能力,埋下了创新的种子,潜移默化地注入了为国家振兴而努力学习的思政元素。线上线下的多元化教学环境为教学创新提供了有力保障。后续学生在各项竞赛中获奖体现了学生创新能力结合动手实际能力的提升,为成为未来的高端人才奠定了基础。该教学改革方法在提升通识教育类课程地教学成果方面发挥了积极的作用,可以向全国大部分高校推广。

参考文献

[1]胡英.新能源与微纳电子技术[M].西安电子科技大学出版社,2015:7.

[2]于歆杰.一流课程的两个边界[J].中国大学教学,2019(3):45-47.

[3]敖祖辉,王瑶.高校“课程思政”的价值内核及其实践路径选择研究[J].黑龙江高教研究,2019,299(3):128-132.

[4]张晓琴,高岩,张波.“学生为中心、数据为驱动、成果为导向”一流课程建设的探索[J].办公自动化,2021,26(19):9-11+40.

[5]张会杰.大学通识教育的课程考核:意义、困境及管理之改进[J].高教探索,2015(6):80-84.

Exploration on Innovative Teaching Practice of General Education Courses