空间网络分析教学设计样例

作者: 韦娟 付卫红 刘乃安

[摘 要] 以“地理信息系统”课程中的“空间网络分析”教学设计为例,主要通过以问题为导向的教学导入方式,以学生为主体的讨论式、启发式、演示式、沉浸式教学方法和线上线下混合式教学模式,培养学生主动思考、积极探究的能力和团队协作意识。在教学和实践中重构教学内容和教学模式,进行课程教学与立德树人的融合创新,培养学生的思辨能力,以及化复杂为简单的分析、解决工程问题的能力,帮助学生树立正确的价值观及社会责任感,提升其家国情怀,促进教学育人目标的达成。

[关键词] 地理信息系统;空间网络分析;教学设计;样例

[基金项目] 2020年度教育部新工科研究与实践项目“专融结合的电子信息类专业模块化课程体系和系列化教材建设”(E-DZYQ20201429)

[作者简介] 韦 娟(1973—),女,陕西渭南人,工学博士,西安电子科技大学通信工程学院教授,硕士生导师,主要从事空间信息处理研究。

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2023)30-0013-04 [收稿日期] 2022-08-14

2005年,我校为适应国家现代化对空间信息领域人才的迫切需求,创设了空间信息与数字技术专业。“地理信息系统”是其中一门重要的专业基础课。“地理信息系统”课程涉及计算机科学、信息管理学、地学、空间科学及测量学等学科[1]。实际教学中,在“互联网+教材+线下课程+实践”教学与学习资源环境下,重构教学内容和教学模式,进行课程教学与立德树人的融合创新。课程内容包括线上教学视频、典型实践案例视频、教学大纲、预习作业、章节练习题、教学课件、考试题库等资源;线下资源包括课堂教学、翻转课堂、实验实践等内容。课程改革试行了5年,极大地提升了学生在空间信息与数字技术方面的能力,涌现出一批优秀的、能够熟练运用综合信息计算技术与方法的学生。部分实践教学内容获得一定成效后,在2018—2022年我校的B级实验达标测试中,面向全校电子信息类专业进行开放,学生兴趣高涨,起到了很好的推广作用。

以“地理信息系统”课程中的“空间网络分析”内容为例进行样例设计。网络对学生来说并不陌生,各种网络结构在现实生活随处可见。学生通过课前线上思考题进行预习,初步了解了网络定义、构成及应用,但由于“地理信息系统”课程碎片化的知识点,学生难以系统地理解网络知识的基础、本质、创新途径[2]。网络与国家发展、现代社会及科技发展又有何关联?对学生成人和成才影响作用是什么?课堂只有传授其道,使学生悟其之道,才能使课堂教学真正实现解决本节教学内容重点和难点,学生的知识学习与能力和素质素养培养协调统一的教学目标。

一、教学目标及方法

通过线上线下混合式教学模式,借助多媒体教学课件和黑板板书,引导和启发学生理解知识基础和本质内容,即其中的思想体系和方法,培养学生的思辨能力,以及化复杂为简单的分析、解决工程问题的能力和素质素养,达到帮助学生树立正确价值观和社会责任感,提升其家国情怀的教学育人目标。

网络类型多,拓扑结构各异,在实际应用中也存在差别,学生不易抓住重点并理解其本质的思想方法。根据此难点,借助课程多媒体课件创设情境,采用启发、引导及探究式的教学方法[3-4],引导学生观察、发现并提出问题,进而引导学生思考并分析解决实际问题,最后由学生给出结论,一环扣一环地厘清相关问题和内容的思想方法,使学生高质量地理解和掌握本节内容和知识,培养其能力。

二、教学导入

本节提出了研究“空间网络分析”,首先通过卫星网络动画引起学生的兴趣,再让学生寻找身边的网络并观察其构成和特点。导引部分的重点是激发学生的主观能动性,引导和启迪学生了解如下基本问题:什么是网络?其特点是什么?从生活层面引入网络的概念和应用特点;从思想政治层面将课程思政教育与课堂教学有机融合,通过宏观决策层面的网络分析和引导,将价值观培育和塑造基因式地融入“地理信息系统”课程。

从生活层面上讲,日常生活中的交通网络和通信网络既有艺术的美感,又有实际的结构原理,引导学生寻找身边更多的网络,如给水管网、天然气管网、能源网络、污水管网等,这些网络与我们的生活息息相关。通过生活层面的引导,让学生直观认识了网络结构、网络连接和网络应用的区别。

从思想政治层面讲,国家层面上的网络有西气东输网络、南水北调网络。西气东输工程横贯我国东西4 000公里,经过9个省、市、自治区,沿线地形多变,地质条件复杂,技术标准高,施工难度大。西气东输工程事关国计民生,对于加快中西部地区的经济发展,改善东部地区的能源结构,促进民族团结,扩大国际影响具有十分重要的意义。通过南水北调工程的介绍让学生感受南水北调精神,开阔视野,增强认识,并受到爱国主义教育和民族精神教育,充分理解南水北调精神与社会主义核心价值观的内在联系。进一步引导学生正确认识“地理信息系统”课程的重要性,树立为国家宏观决策担负应有责任的使命感。

分析这些熟悉的网络,引出这样一些问题:什么是网络?构成网络的因素有哪些?如何表示?针对不同的网络,如何进行网络规划和优化?由此引出本节重点研究的两个主要问题:网络要素及表示、计算最短路径的Dijkstra算法。

三、教学内容

(一)网络要素及表示

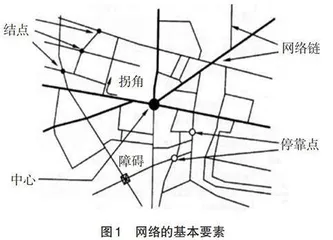

采用板书与多媒体结合的教学方式。通过分析前述不同网络的形式、组成、特点,给出网络的定义,通过板书画图介绍将会用到的图论的一些基本概念:图、赋权图、简单图、连通图、树。借助课件清楚直观地给出空间网络图。采用板书举例、画表格分析,引导学生了解网络要素及应用;通过课件给出网络的基本要素,如图1所示:链、结点、障碍、拐角、中心、停靠点(站点)。结合板书示例介绍主要要素,加深理解:(1)链:网络中流动的管线,如街道、公路、铁路、航线、电话线、煤气管、河流等,其状态属性包括阻力和需求。(2)结点:网络中链的结点,如港口、车站、电站、交叉路口、中转站、河流汇聚点等,其状态属性包括阻力和需求等。(3)障碍:禁止网络上结点流动。(4)中心:接受或分配资源的位置,如水库、商业中心、电站等,其状态属性包括资源容量(如总量)、阻力限额(中心到链的最大距离或时间限制)。(5)停靠点(站点):在路径选择中资源增减的结点,如库房、车站等,其状态属性有资源需求,如产品数量。

网络要素的表示知识点采用分组讨论的教学方式。通过课件视图和板书列表分析讲解完链弧和转弯后,让学生分组对我校南校区东门口的智能红绿灯系统设计进行案例分析。

案例:西安电子科技大学南校区东门口为一个典型的丁字路口,为改善交叉口的交通状况,设计实现一个更为合理的红绿灯方案。目前校东门口南北走向红绿灯配时为绿灯70秒、黄灯3秒、红灯33秒,在绿灯转为黄灯前绿灯闪烁时间为4秒,以此为周期运行。校东门口的道路示意图如图2所示,校东门口两端路口停车线间的距离为151米,人行道长度19米,以“车让人、人守规、共文明”的交通实践行动为指导进行智能红绿灯系统设计。要求学生进行:(1)数据统计:对东门口的交通问题进行实际调研,根据不同时间段进行抽样观测,获取不同时段工作日、周末的车流量和行人数据。(2)模型建立:分析收集数据并建立目标函数与约束模型。(3)模型求解:通过获取的数据,解析出路况、车流量和行人的时间分配方案,建议学生可以根据统计的数据,以时段进行划分处理,以表格、折线图等形式进行统计分析。(4)红绿灯设计方案:给出具体的丁字路口红绿灯设计时间配置和方案。考虑到这是学校门口的路口,可以根据工作日、周末、节假日等不同时段,以及恶劣天气情况,设计为时变红绿灯系统。

这样,学生通过身边的实际案例进行主动思考,积极参与课堂活动,对所得出的结论更容易理解和接受。

(二)网络分析——Dijkstra算法

介绍Dijkstra的事迹,采用板书和多媒体课件讲授Dijkstra算法的步骤。采用讲授式教学方法。如何让学生能够更容易掌握Dijkstra算法?在教学方法和手段上,将多媒体课件和板书结合,逐步给出求解过程。

图3给出一无向图G,它的距离矩阵W如公式1所示。从结点v1到v7的最短路径标号过程如图4所示。

图4中括号内的是暂时标号,没有括号的为定标。距离起点越近的顶点,越早得到固定标号。采用回溯的方法可以得到从起点到其他结点的最短路径经由的节点。因此从结点v1到v7的最短路径长度为7,经由的路径为v1→v3→v8→v7。

此外,结合浸入式教学方法,让学生在理解和掌握Dijkstra算法的基础上,拿出纸和笔即可进行练习。最后通过启发式教学,让学生在理解和掌握Dijkstra算法的基础上,以我校南校区的校园公交车管理系统的道路图网络为例进行练习,如图4所示。针对学生非常熟悉的20个站点(A栋教学楼、B栋教学楼、C栋教学楼、D栋教学楼、E栋教学楼、F栋教学楼、G栋教学楼、丁香、东门、体育场、信远楼、办公辅楼、医院、图书馆、大学生活动中心、家属区A区、家属区E区、海棠、竹园、远望谷体育馆),启发学生利用Dijkstra算法,求最短时间路线(最短时间路线和最短距离是否有区别?权值如何给定?通过什么方式获取权值?)。

前面学习的最佳路径都是以距离最短或者时间最短为性能指标,若有这样一个实际问题:在给定网络中指定一个超市,要求分别求出在距离、时间限制上从家到超市的最佳路径;并给定访问顺序,按要求找出从家经逐个地点到达目的地的最佳路径。于是引出了思考与预习的线上教学内容:这样的多约束最佳路径如何计算?在特殊时期,基于GIS的空间网络分析,如何进行病例患者的关键路径识别,并进行移动轨迹标定?

结语

本讲的教学设计样例体现出“地理信息系统”课程具有理论与实践紧密结合的特色。实际教学设计样例以学生为主体、教师为主导,采用启发式、讨论式和沉浸式教学,培养学生学习的主观能动性,激发学生独立思考和创新意识,提高分析和解决实际问题的能力。同时,将培养学生的价值观和爱国主义教育贯穿教学全过程,使其树立为中华民族伟大复兴而努力、追求卓越和进步的责任感和使命感。

参考文献

[1]那晓东,段美惠.地理信息系统空间分析课程教学改革的探索与研究[J].教育教学论坛,2018(52):99-100.

[2]王馨颜.基于SPOC地理信息系统课程线上线下混合教学模式研究[J].教育教学论坛,2020(25):235-236.

[3]胡瑞珏,苏海全,白凤华,等.走近稀土材料课程教学设计样例[J].高教学刊,2022,8(5):105-108.

[4]柳玉英,蔺红桃,刘青,等.问题导向的分析化学理实一体化教学模式设计与实践[J].化学教育(中英文),2020,41(20):32-36.

Case Study of Spatial Network Analysis Teaching Design

WEI Juan, FU Wei-hong, LIU Nai-an

(School of Telecommunications Engineering, Xidian University, Xi’an, Shannxi 710071, China)

Abstract: “Spatial network analysis” of geographic information system is taken as an example for teaching design. The study aims to cultivate students’ initiative thinking, active inquiry ability and the team cooperation consciousness by problem-oriented teaching way student-centred discussion, enlightenment, heuristic method, demonstration, immersion and online + offline mixed teaching methods. In the teaching and practice, students’ ability of thinking, ability of turning complexity into simple analysis and ability of solving engineering problems are promoted by reconstruction of teaching content and teaching mode and integration and innovation of course teaching and building morality and cultivating talents. It can also help students establish correct values and social responsibility, and further strengthens teaching goal on the emotion of “family-country”.

Key words: geographic information system; spatial network analysis; teaching design; case