语文单元教学“素养型目标”的设计框架及编写策略

作者: 刘洪祥

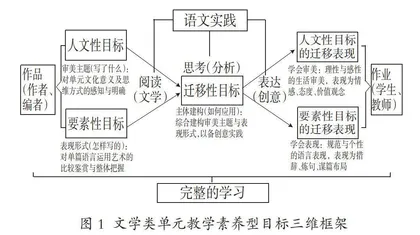

“素养型目标”如何设计和编写是新课标下语文单元教学理论研究的重要问题,也是当前学界亟需探究的现实课题。以语文教科书中最常见的文学类单元为例,可从其主题意义、文本形式、综合应用三个层面,设计一种由人文性目标、要素性目标和迁移性目标组成素养型目标的框架结构。基于此框架结构,可将课标、教材、学情的学习分析作为目标预期的确立依据,以总目标、分目标、主任务的学习转化明确目标落实的课堂形式,以品格、能力、成果的学习表现建构目标达成的阐释向度。

新课标;核心素养;语文单元教学;素养型目标

刘洪祥.语文单元教学“素养型目标”的设计框架及编写策略[J].教学与管理,2024(13):37-41.

语文单元教学作为一种“微课程”设计,其“素养型目标”如何设计和编写是探究《义务教育语文课程标准(2022年版)》“综合构建素养型课程目标体系”[1]的题中要义,也是深化语文单元教学理论认识、统领语文单元教学实践并发挥其撬动课堂教学改革“支点”作用的“首要问题”[2]。它须凸显四重意蕴特征:一是素养化,侧重“语文”的学科意义,指素养型目标在根本上受到语文核心素养的统领;二是结构化,侧重“单元”的内容意义,指素养型目标要体现教学内容的系统性重构,将内容单位组元重构为学习单位组元;三是学习化,侧重“教学”的过程意义,指素养型目标要体现学习的完整性、层次性和系统性,围绕语文实践来设计学习任务;四是结果化,侧重“目标”的自主意义,指素养型目标要体现学生完整学习之后的预期结果。基于此认识,本文将以统编教材文学类单元为例,聚焦素养型目标的设计与编写问题:首先根据文学类单元的特点及其学习价值,从主题意义、文本形式、综合应用三个层面,设计一种由人文性目标、要素性目标和迁移性目标组成的框架结构;继而结合七年级上册第二单元,具体阐述基于框架的目标编写策略,以期深化新课标下语文单元教学的理论认识,助力中小学语文单元教学的实践探索。

一、语文单元教学“素养型目标”的设计框架

之所以通过文学类单元分析素养型目标的框架设计,是因为它是语文教科书的主要构成,且多由文质兼美的经典文学作品组成,是语文学科特性之“文以载道”的典范代表——在主题和形式上均具有典范的学习价值。而在实质上,语文单元教学素养型目标的框架设计,旨在彰显和落实这种典范学习价值的过程中发展学生核心素养。具体来讲,植根“审美表达”实质区域,以“语言运用”为逻辑起点,凸显文学类单元在主题与形式上的双重学习价值,我们可尝试从单元的主题意义、文本形式和综合应用三个层面,设计一种由人文性目标、要素性目标和迁移性目标组成的框架结构。

1.植根“审美表达”实质区域

实际上,语文单元教学的目标设计首先需要辩明一个“实质区域与形式区域”关系的认识问题。用胡塞尔的话来说:“‘形式区域’毕竟不是与实质区域(即区域本身)相一致的东西。严格说来它不是一个区域,而是一般区域的空形式;它不是使一切具有其实质的本质特殊化区域与自己并列,而是(尽管只是形式的)使其在自己之下。”[3]

当前,单元教学作为新课标背景下自上而下的教改探索形式,常处于“一般区域的空形式”状态。这种状态下的单元教学目标设计多关注形式性的单元架构,往往无力顾及语文学科特性及其教学要求,只能谋求以普适性的“空形式”僵硬地推及语文单元教学。它导致的结果是:设计者站在形式区域的一端,而语文教师则站在实质区域的一端,他们虽能相互遥望但又难以有效合璧。于是,常年浸染于学科实质区域的语文教师,对“一般区域的空形式”目标设计及其理论抽象往往表现出教学行动上的窘态,他们可能理解其中的道理却又很难用于教学实践,反而会产生一种超出自身经验认识和能力范围的无力感。

为克服这一现象,文学类单元教学的素养型目标框架,须植根于文学所属的实质区域来思考和设计。在现代性推动的学科分类机制中,哈贝马斯将文学划分到以文字符号形式表现人类审美情意的“审美表达”区域[4],它与“认知工具”区域的数学、生物、物理等学科,以及与“道德实践”区域的历史、政治、道法等学科,有着学科旨趣和特性上的根本差异。实质上,“审美表达”区域的划定也正对应了新课标“文学阅读与创意表达”学习任务群的基本学习理念,即“感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验”“了解文学作品的基本特点,欣赏和评价语言文字作品,提高审美品位”“表达自己独特的体验与思考,尝试创作文学作品”[5]。因此,文学类单元所属的这种学科“实质区域”特性为思考和设计文学类单元教学的素养型目标框架划定了清晰的界限,但它还不是素养型目标架构的直接的逻辑起点。

2.以“语言运用”为逻辑起点

在语文课程与教学语境内,“语言运用”既是语文课程的基石,也是语文核心素养的基础,更是立足“审美表达”区域的文学类单元教学之素养型目标设计的逻辑起点。这可以从“语言运用”的外在形态和内在机制两方面,进行深入理解和认识。

一方面,从外在形态来看,语文课程中的“语言运用”多为依附于经典文学作品的典范语言文字运用,它们因富含文本创作者“审美表达”和教科书编著者“课程育人”的双重意义而极具学习价值,是学生学习的主要对象。而这种学习对象的“经典作品”形态特征,也就决定了学生学习的身份、方式和目标:学生以阅读者主体的身份,通过阅读、思考、表达的学习方式,不断追求阅读力、思考力、表达力等学习目标的达成,主动谋求自身“基于经典阅读活动”的语文核心素养的不断发展。

另一方面,从内在机制来看,语文课程以学习“语言运用”促进核心素养发展,主要关涉语言的三个层面的运用:能指(要素形式)、所指(主题意义)和实指(迁移创新)。首先,能指是对语言文字形式本有意义的识记性学习,属于语言运用的语文要素“形式功能”层面,涉及字词形式、句段形式、篇章形式等;其次,所指是对语言文字所在具体文本情境中的意义性学习,属于语言运用的语文主题“意义理解”层面,涉及字、词、句、篇等具体形式中的情境意义。其中,形式功能是意义理解的前提,而意义理解是形式功能的目的,二者构成了以往单篇教学的主体和目的。最后,在素养导向的单元教学语境内,完整的语言学习还须包括“实指”,它是学生借助语言文字这一习得工具主动关联时代意义与生活价值的实践性学习、迁移性学习,属于个体个性化的要素与主题“综合应用”的层面。

因此,聚焦实指重组能指和所指的语文单元教学,才有可能提供一种完整的学习立场的语言学习。即是说,基于经典作品中典范语言运用之形式、意义及其迁移等方面的学习,从整体上构成了文学类单元教学素养型目标架构的逻辑起点。

3.“素养型目标”的三维框架

基于以上认识,我们可从主题意义、文本形式、综合应用三个层面,设计一种由人文性目标、要素性目标和迁移性目标等三个维度构成的素养型目标分析框架。

其一,在主题意义层面,围绕单元作品“写了什么”的问题,形成聚焦单元教学审美主题的人文性目标,它是对经典作品文以载道之“道”的单元教学目标把握。所谓人文性目标,指对文学作为“审美表达”区域之“审美”人文主题的阅读、思考和建构。从其内在意蕴来看,在素养化的目标设计上,注重透过作者“审美创造”的作品,分析其对特定思维方式和文化意义的艺术表达;在结构化的目标设计上,聚焦主题大概念对单元内的单篇在审美意义上的重构——主要凸显审美主题意义的单元追求和单篇特点;在结果化的目标设计上,定位于作品饱含的情感、态度、价值观等人文性意蕴,注重体会、理解、懂得等表现性节点把握;在学习化的目标设计上,注重知识能力与过程方法的协调运用,调动和激发学生基于生活经验的实践性知识、内隐性知识和证伪性知识,以及基于生活逻辑的体验、感悟、反思,明确人文主题意义学习的立足点,初步形成并不断明晰自己的学习目标。

其二,在文本形式层面,围绕单元作品“怎样写的”的问题,形成聚焦单元教学表现形式的要素性目标,它是对经典作品文以载道之“文”的单元教学目标把握。所谓要素性目标,指对文学作为“审美表达”区域之“表达”要素形式的阅读、思考和建构。从其内在意蕴来看,在素养化目标设计上,注重透过语言文字的艺术“表达”分析其单元文本各要素形式的典范性运用,包括文本手法、语言风格、文字特点等;在结构化的目标设计上,单篇语言运用特点分析与单元文本整体比较相结合,指向学生基于作品语言形式阅读的比较、分析、综合等高阶思维发展;在结果化的目标设计上,定位于对作品语言运用之字词句篇、语修逻文等要素性特色的理解和把握,注重熟悉、赏鉴、会用等表现性节点的把握;在学习化的目标设计上,指向社会交际和个体思维的语言运用之表达功能,依托学科实践组织完整的学习活动,调动和激发学生基于语用逻辑和抽象逻辑的深层理解与认识,探寻学生个体自我实现学习目标的路径和方法。

其三,在综合应用层面,围绕单元作品“有何价值”的问题,形成聚焦单元教学主题与形式的迁移性目标,它是对经典作品文以载道之“文质兼美”学习意义的单元教学目标把握。所谓迁移性目标,指学生对语文单元主题与形式两方面阅读和思考之后的迁移创新,旨在促进语文知识、能力、方法的学以致用。主要包括三个方面:一是指引学生基于日常生活和文化生活凝练审美主题,致力于情感、态度、价值观为内核的品格塑造;二是引导学生对审美主题进行语言文字表达,致力于思维方式为内核的语言文字运用与表达能力培养;三是鼓励学生基于实践逻辑的理性分析和感性表达,进行有获得感和表现欲的作业创作,以实际成果呼应预期结果,达成“教—学—评”一致性。

二、语文单元教学“素养型目标”的编写策略

基于上述目标框架结构,结合七年级语文上册第二单元,具体分析文学类单元教学素养型目标的编写策略。

1.以课标、教材、学情的学习分析,作为目标预期的确立依据

在一般意义上,课标、教材、学情是确立单元教学目标的三大依据。同样,确立语文单元教学的素养型目标,也需要对语文课标、教材及学情进行学习分析和综合研判。

具体来讲,课标决定了语文单元教学目标的高度、结果和方向,包括对学段目标、内容要求、教学提示和学业质量等内容的把握。教材决定了语文单元教学目标的基础、凭借和载体,尤其需要通过提炼大概念来实现从“教材内容”到“教学内容”的重构分析[6],包括对单元导读、文体特点、组元双线等内容的把握。学情决定了语文单元教学目标的起点、难度和终点,包括对学习基础、知识水平和能力条件等内容的把握。总体来看,虽然课标和教材都有其内在的体系性和连贯性,但它们还只是理念的或知识的,需要与学生已学知识和已有经验加以关联分析,才能适切地确立和编写素养型教学目标。譬如七年级上册第二单元,在目标框架的引领下进行基于语文课标、教材和学情的学习分析和综合研判,可以基本确立本单元的教学目标。

(1)从课标来看。第四学段课程目标包括“阅读与鉴赏”中的“体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用”“品味作品中富于表现力的语言”“欣赏文学作品,有自己的情感体验”,以及“表达与交流”中的“多角度观察生活,发现生活的丰富多彩,能抓住事物的特征”、表达自己的“感受、体验和思考,力求有创意”[7]。课程内容属于“文学阅读与创意表达”学习任务群,是关于“人与社会”的散文作品。学业要求和教学提示特别关注了“在主题情境中,开展文学阅读和创意表达活动,引导学生感受文学之美、表达自己的独特感受,促进学生的精神成长”[8]。学业质量强调阅读要“把握主题内容”,“借鉴他人经验调整自己表达”[9]。

(2)从教材来看。本单元的主题在于审美亲情,在单元导读中给出的主题大概念为“亲情,是人世间最普遍、最美好的情感之一。”审美亲情作为单元教学主题,是串联整个单元主题意义的一根“红线”,也是课标中“主题情境”和“情感体验”的意义内涵。同时,表达形式为“记事”,其相应的语文要素为叙事性散文的写作练习。当然,这也是本单元的写作板块“学会记事”的肇始,指向课标中“感受文学之美、表达自己感受”的语言运用之作业要求。因此,主题“亲情”与要素“记事”作为组元双线,也就构成了本单元“审美表达”的基本内涵和主要特征。

(3)从学情来看。在生活中,父母是此阶段学生最亲密的人,亲情也是学生感受最真切的情感。这种对亲情拥有丰富的生活经历和个人体验的现实情况,为学生理解和表达这一主题单元的内容、形式和意义奠定了情感基础。在学习上,学生已经在小学阶段学习过以叙事为形式、以亲情为主题的单元和课文。因此,本单元的学习就具有了承前启后的作用——既是对学生原有“亲情”语言运用水平的深化和提升,也为他们后期学习相关亲情主题及其表达形式奠定了基础。