中考“二选一”文题评价引入等级赋分的研究

作者: 蒋兴超

摘要:近年来,“二选一”文题在中考中被广泛使用。然而,两道文题的差异性较大、文题评价的一致性不足、纠偏机制的科学性缺位,使得“二选一”文题评价有失科学与公平。而科学与公平是“二选一”文题理应坚持的基本伦理。这就亟须引入纠偏机制。等级赋分作为成熟的纠偏机制,已被广泛运用到高考选科评价中。将等级赋分引入“二选一”文题评价,能平抑差异,弥补缺漏,实现科学评价。

关键词:等级赋分 “二选一”文题 考试评价 纠偏机制 等值处理

引用格式:蒋兴超.中考“二选一”文题评价引入等级赋分的研究[J].教学与管理,2022(01):66-69.

“二选一”文题,以其柔性关怀扩展了写作和选择的空间,在近年来的中考文题命制中愈来愈受重用。两道文题必然有两种评价,两种评价就有两套评价标准,它们是否有统一的科学维度?当两种评价出现巨大偏差,理应有科学而成熟的纠偏机制。等级赋分作为相对性评价,其目的是纠偏,平抑评价的失当和不公。“二选一”文题评价的种种漏洞与不足亟须引入纠偏机制加以弥补,等级赋分正逢其时。

一、“二选一”文题评价的现状分析

1.两道文题的差异性较大

笔者收集了2021年中考语文试卷共124套,其中“二选一”文题共45卷,占比36.3%,接近样本的四成。这比2019年占比的27.2%和2020年占比的34.7%又有所提高。可见,“二选一”文题受到命制者的普遍青睐。纵观2021年中考的“二选一”文题,其显著特点是差异性较大,有如下两种表现。

(1)直接关联小

两道文题之间有直接关联的有8卷,分别出自山西省,江西省,浙江省宁波市、湖州市、金华市、嘉兴市、舟山市,湖南省永州市,湖北省恩施市。其他37卷的两道文题之间没有关联性,具体表现为:缺少共同的情境,没有相同或相似的话题,不在同一思考起点。缺乏关联性意味着没有可比性,这就增加了科学评价的难度。

(2)难度差异大

两道文题的类型大都不同,组合形式较多,难度差异较大。比如2021年辽宁省营口市中考题:

文题一:运动让我_____________

近视、超重、肥胖……当前学生体质健康水平发展不充分、不平衡成为社会关注的热点,北京体育大学教授张一民说:“运动是有效增强孩子体质,促进健康和预防疾病,主动追求健康的重要手段。”以上材料引发了你怎样的思考?请先补全题目,然后写一篇文章。

文题二:综合下面三则材料,选择合理角度,自拟题目,写一篇文章。

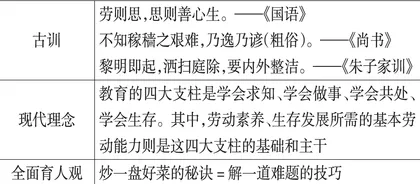

文题一是半命题作文,材料给出了思维支架,写作方向较为明晰。文题二是材料作文,材料由“古训”“现代理念”和“全面育人观”组合而成,而“古训”又由三则文言组成,这些看似不相关的材料成了审题障碍。考生还要能审读出它们的共同话题是“劳动”,意在强调“劳动”的意义,否则无法下笔。因此,文题二要颇费一番功夫才能找到写作方向。显而易见,文题二的难度要比文题一大得多。

2.文题评价的一致性不足

“二选一”文题相较于单一文题,对评价的要求更高:要有更宽的视域和更高的技术。要有更宽的视域,是因为两道文题的评价各自为阵,要平抑两者的差异,需要用联系和比较的眼光,眼界要开阔。要有更高的技术,是因为平抑差异要综合文题难度、考分分布、等级划分、占比确定等诸多因素,需要科学专业的技术支撑,技术要过硬。然而,颇受诟病的评价现状是一致性不足,缺乏宏观统筹。

单一文题的评价相对容易把握,而两道文题就完全不同:这部分考生选择此,那部分考生选择彼,文题难度差异较大,选择高难度文题的起评分是否要比选择低难度文题的起评分高?考生一窝蜂地选择难度低的,由此带来严重的同质化,写得尚可的作文是否因此而受到打压?两道文题考生分差较大,是否需要调配考分的占比?这些都需要宏观统筹。宏观统筹是从上位设计来考量两道文题评价的可比性和一致性。宏观统筹,注重大局意识,拒绝偏狭和失衡,两题都要兼顾,重在协同和平衡。

然而,“二选一”文题评价的现状是:相互独立,彼此割裂,主观化和随意化的倾向还很严重。这就导致了两道文题的评价完全失联,一致性严重不足。

3.纠偏机制的科学性缺失

教育家怀特主张:“特别重要的考试,应该让所有的学生对同一问题做出反应,这样所有的人站在相同的起点,需要走相同的距离。最有意义的自由就是公平。”[1]在怀特看来,高利害的选拔性考试应有科学而公平的竞争起点。科学与公平,正是“二选一”文题理应坚持的基本伦理。然而,文题命制有先天性缺陷,文题评价有明显性分离,这就必须引入纠偏机制。

纠偏机制,主要应对两大核心问题:一是文题差异,二是评价不一。这种机制,应在文题命制之初建立,在文题评价之时启用。中考作为高利害的考试,虽然实行的是区域化考查,但应当建立全国通行的纠偏机制。纠偏机制,属于高利害考试的上位设计,它和试题设计、评价设计同等重要,起到自我调节和自我完善的作用。一套成熟完备的高利害的测评体系,必须内含纠偏机制。

随着“二选一”文题的广泛使用,科学、完备的纠偏机制必将建立。同样高利害考试的高考,等级赋分作为成熟的纠偏机制已被普遍使用,它给“二选一”文题评价以很好的样板参照。

二、等级赋分及引入“二选一”文题评价的意义

1.等级赋分的内涵

等级赋分,简而言之,就是将考生的原始分数换算成等级再评价,它需要综合等级的细化标准和考试的原始分数。现行的高考等级赋分,不同的省份等级划分的标准各有不同,但有三点共识:都拒绝以原始分直接评价,都需要将原始分进行等级转换,都关注原始分在群体中的位次和占比。它们的差异在于细化标准和转换方式有所不同,但评价的精神指向完全一致。下面以浙江省、上海市、北京市、天津市和山东省的等级赋分为例,略作说明。

从表1可清晰看出,各省制定的细则标准均有不同,山东和上海的等级最少,浙江的等级最多,北京和天津大致相同。所有省市都将原始分进行了二次转化和定级,只是级数和占比各有不同。

由此可见,等级赋分是一种相对性评价,尤为关注原始分在考群中的位次和占比。通过技术处理和转换,它更能直观地反映原始分的位次,而非原始分本身。而过往的传统评价,是绝对性评价,只关注原始考分,不关注也不反映原始分的位次。

高利害的高考为何要引入等级赋分呢?2014年9月,国务院颁布《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》,提出了高考改革新方案,明确要求全国各省实行“3+3”必考加选考的高考模式。2014年浙江和上海率先试点(2017年执行),选考科目,浙江实行“7选3”,上海实行“6选3”,浙江各种选科组合达35种,上海各种选科组合达20种。选考组合如此之多,而不同科目的考分差异可能很大,这就严重影响了考试的公平性。基于此,浙江和上海率先采用了等级赋分。2017年第二批新高考改革启动(2020年执行)的山东、天津、北京、海南四省,选科考试也采用了等级赋分,2018年第三批新高考改革启动(2021年执行)的湖南、湖北、河北、辽宁、重庆、江苏、福建和广东八省,选科考试同样采用了等级赋分。可见,等级赋分已被各省广泛认可,大家都把目光聚焦到选考科目之间的差异性和可比性,都不约而同地追求评价的科学与公平。

2.引入等级赋分的意义

等级赋分和“二选一”文题评价所缺失的纠偏机制有何关系呢?从本质来说,等级赋分就是一种纠偏机制,是为了防止和消除选科评价中的不合理,两者的目的都是为了纠偏。从环境来说,它们所面临的都是高利害的考试,一个是高考,另一个是中考,都涉及万千考生的切身利益,被高度关注。从背景来说,它们都因选择的多样而带来评价的差异,都是为了平抑差异而设立纠偏机制。从意图上说,都希望科学测量,力求评价的科学公允。综上所述,等级赋分完全可以成为“二选一”文题评价的必要引入。

引入等级赋分的目的在于平抑“二选一”文题评价的差异。从技术上讲,等级赋分的核心意图是解决原始分的可比性问题,引入等级赋分正是将其核心思想运用到“二选一”文题评价中:根据等级赋分的标准,用等级和占比来重新换算原始分,以达到可比和平抑的目的。

引入等级赋分可以切实有效地营创科学公平的评价环境。近年来,“二选一”文题虽广被采用,但评价各行其道,彼此失联,又广遭质疑。引入等级赋分便可以纠正顾此失彼的评价现状,让两者的评价充分沟通和互动起来。若这样,文题的难度、选题的多寡和两题的标准,就不再是考生担忧的因素。依据等级赋分细则对原始分进行转换再评价,远比单题的原始分评价要科学得多,公允得多。如此,科学公平的评价环境也就随之而至。

引入等级赋分有助于建立长效评价机制。等级赋分引入和运用到高考评价之初,就是从大处着眼,属于评价的顶层设计。这种设计科学、周密,易于理解和接受,可操性强,能切实解决选科评价中可比性不强的问题,具有很强的针对性和实效性。“二选一”文题评价将等级赋分引入进来,也正是从上位进行顶层设计:无论两道文题怎样组合,无论两题难度如何差异,无论两题评价标准怎样不同,都得按此顶层设计进行转换再评价。这样,长效评价机制的建立便水到渠成。

三、“二选一”文题评价引入等级赋分的构想

等级赋分作为纠偏机制,尽管在高考中已广泛运用,它也可以弥补“二选一”文题评价的漏洞与不足,但能将其直接照搬到“二选一”文题评价中吗?具体的标准该如何建立?两道文题的原始分数又该如何转换?我们的应对策略如下。

1.参照高考等级赋分标准

等级赋分,是为了平抑高考政治、历史、地理、物理、化学、生物6门或7门(信息技术)选科成绩差异而设立的评价系统。在新高考三种赋分的区分程度上,海南实行的是“标准分制”,山东等第三批新高考改革区实行的是“等比例转换法”,上海、浙江、天津和北京实行的是“固定等级比例赋分制”[3]。统而言之,三种赋分方式是按不同的建模方法精确计算的结果,都有科学的测量标准,都经得起实践的检验。它们只是算法不同而已,各有优势。从理论上说,可以将等级赋分直接引入到“二选一”文题评价。

然而,等级赋分比“二选一”文题评价亟需的纠偏机制要复杂得多:等级赋分和高考选科、未来专业有高度关联,而“二选一”文题评价则没有;等级赋分的对象是高考6门或7门选考学科,而“二选一”文题的赋分对象只有两道文题;高考等级赋分,除上海外,其他省份转换后的满分都为100分,而中考作文大多地区的满分为50分;高考等级赋分的标准,所定的级数较多,浙江达21级,而中考作文大多地区按5类文赋分。

综合以上信息可知,各省的等级赋分虽有差异,但都有科学可靠的定级赋分的标准。要将等级赋分引入到“二选一”文题评价,只需灵活地降格处理,也就是把等级赋分的精髓运用到“二选一”文题评价中即可。

2.明晰等级赋分精髓

为了更好地将等级赋分引入“二选一”文题评价,必须先厘清等级赋分的精髓。教育部颁布的《教育部关于普通高中学业水平考试的实施意见》明确规定:以等级呈现成绩的一般分为五个等级,位次由高到低为A、B、C、D、E。原则上各省(区、市)各等级人数所占比例依次为:A等级15%,B等级30%,C等级30%,D、E等级共25%。E等级为不合格,具体比例由各省(区、市)根据基本教学质量要求和命题情况等确定[4]。这是教育部对等级赋分要求的总纲,从上位设定了考分转换的等级占比。不管科目考试的难易程度和原始分如何,都必须按此执行。这就从根本上平抑了不同科目因难度系数和原始考分的高低不平而带来的差异。等级赋分的程序大致如下。

(1)根据上位设计,先划等级

由表1可见,各省所划的等级有所不同:浙江、北京和天津划为5等21级,上海为5等11级,山东为8等80级。各省做法虽有不同,但都进行了精确的等级划分,且所有选考科目都按此执行。这是科学测量和有效区分的第一道屏障。