基于工程教育模式的课程教学改革实践研究

作者: 汪涛 匡彬*

摘 要:分析环境影响评价课程教学目前普遍存在的问题,针对课程案例、思政、内容等方面的不足进行教学改革实践。通过实战案例选择、分角色融入、交叉点评等环节将人物情景模拟与工程案例教学相融合,使学生在课程中所学理论知识能运用到实际工程问题,进一步培养学生的案例分析、团结协作、报告编写和解决实际问题的能力及思政观点,从而构建实战式案例情景教学模式。

关键词:环境影响评价;教学改革;课堂思政;情景模拟;案例改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)01-0128-05

Abstract: This research analyzes the common problems in the course of Environmental Impact Assessment and carries out teaching reform practice in view of the deficiencies in the course cases, ideology and politics, content and so on. Through practical case selection, role integration, cross review and other links, the character scenario simulation and engineering case teaching are integrated, so that students can apply the theoretical knowledge learned in the course to practical engineering problems. This further cultivate students' ability of case analysis, solidarity and cooperation, report writing, solving practical problems and ideological and political views, so as to build a practical case scenario teaching model.

Keywords: Environmental Impact Assessment; teaching reform; classroom ideology and politics education; scenario simulation; case reform

环境影响评价为五邑大学环境工程专业本科学生的必修专业课程,注重提升学生相关专业技能的运用能力以及理论知识的掌握。教学的知识点涉及水资源、土壤、生态系统和大气等相关方面的法律法规、技术标准与原则以及相关技术方法等。现阶段环境影响评价课程教学普遍存在以下问题[1]:首先是课程教学内容跟不上环评实际需求的发展;其次是课堂思政元素融入生搬硬套;最后是不能满足新时代实践型人才培养需求。本文以五邑大学本科环境工程专业学生的必修专业课环境影响评价为研究对象,通过剖析课程教学过程的不足之处,从教学需求角度出发,对教学内容、考核方式、教学融合思政元素和教学案例等多方面进行实践改革,通过调查问卷的形式对本次改革实践进行评价,及时反省课程教学过程的问题。此次教学改革实践目的是加强环境类学生环境影响评价的综合能力,为学生后续毕业设计以及从事环境影响评价和环境管理工作提供支撑,为环境影响评价课程教学改革实践提供技术路线和方案。

一 教学改革过程的主要问题

(一) 教学内容滞后

环境影响评价课程的教材内容一般以讲解知识点的基础理论和环境影响评价的方法为主,课程相应知识点的案例内容更新滞后,以至于学生在经过学习之后,不能更好地将理论知识联系实际地去进行环评工作,从而无法真正锤炼学生的评价能力。我国的环境影响评价相关法律法规近年的更新速度明显加快,目前授课教材内容更新速度落后于技术导则和相关法律法规更新速度,学生通过课程学习后并不能符合工作要求[2]。

(二) 考核方式单一

课程考查普遍采用闭卷考试为主。这一模式存在以下问题:考试成绩无法客观地评价学生对学习内容的掌握情况;大部分学生在平时的学习过程中并没有花心思去理解并掌握知识本身的用途,期末考试时临阵磨枪,应付考试。这种考查方式缺少实践环节,不利于培养学生的实际能力。

(三) 课程缺乏思政元素的融入

目前,课程授教时通常以理论、知识点的运用及培养学生环境影响评价能力为主要目的,以往的授课方法都是采用“填鸭式”教学,一般情况下都以学生对专业的基础知识和所使用方法、理论知识的理解和知识的应用水平来对学生的学习成果进行评价,专业课程几乎不考虑学生在思政方面的学习情况。为达到课堂思政的建设目的,有必要将学生的思政态度、思政情感和价值观点结合本课程专业知识和素养,作为体现课程教学的重点目标。

二 教学改革与实践

(一) 从社会实际需求出发调整教学内容

本课程的教学内容主要涉及生态、噪声、大气、水体和土壤等方面的内容,涉及面广,同时对课程知识点进行普及时融入思政元素,内容多学习压力大。因此,向学生展示的内容需要注重深度及广度相结合,理论知识和实际运用相兼顾。结合学校区域特征,广东省主要以电子、机械、轻工纺织、医药化工、食品饮料业和森工造纸业等行业为主,电力、煤气、水产业和采掘业等行业相对较少,从学生生活周围的环境出发,重点讲解废弃物、水、大气和噪声环境影响评价内容。此外,近几年世界环境变化大,中国注重在环保上进行改革,有关的法律法规、政策、文件等更新较快,课程的教材内容难以跟上世界环评工作发展形势的新要求[3]。所以,教学改革设立了云端资料库平台,在该数据库中除了上传课堂演示的PPT、课堂教学的环评案例外,还对各种政策、法律法规制度等进行有序整理,以便于学生课后复习。

(二) 以重点案例教学为主线,提高学生分析解决问题的能力

案例教学法利用典型的案例事件为理论内容及实践两者之间构造了桥梁。课程案例教学重点体现“分析-思想”的教学理念,案例教学在传统教学模式的基础上,把生活中特殊情况作为课程的案例引入教学,从而激发学生自主学习的主动性,自行探索需求信息,探究事实真相,总结认知成果,最后形成策略选择。

案例教学的实施流程是:根据课程目标的要求和学生实际需要,在课前选择典型案例,例如城市妇幼保健院排放的医疗废水指标、火电厂建设工程、三峡水利工程的利弊等项目。针对课程的目标要求由教师团队拟定讨论题目,上课前由任课老师上传到云端网络资源库,学生需要提前对案例进行解读,并分配好小组成员各自角色,讨论中分享自己角色案例的认识,提高自行分析案例的能力。正式上课时,老师展示案例背景和事件的过程细节,学生自行模拟在案例中的角色就实际情况展开辩论,教师实时对各个学生的发言进行概括总结,以及讲解多个论点相互之间的关联,对表现得较好的学生给予赞扬,增加学生的自信心。课后,学生就案例角色的争执点进行总结,小组合作撰写书面案例情况的分析报告,能锻炼学生环评报告的编写能力。

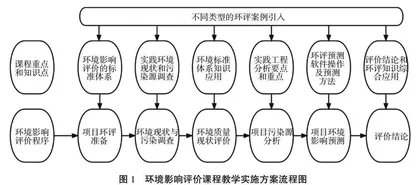

由此可见,本课程在进行案例教学的过程中,学生是主体对象,教学案例是基础知识,授课教师是关键要素,从案例分析到个人总结均由学生个体进行,教师在整个案例教学过程中,只提供引导以及评价,整体的课程教学方式有点类似于“翻转课堂”,能够极大程度体现学生的主体功能,加强团队意识,一定程度上提高学生学习的积极性、教学内容的实践度、课程授教方式的灵活度[4]。在开展案例教学改革时,均以实施环评的流程为主线来展开。通过学习不同类型的环评案例,提高学生运用理论知识的实际能力,激发学生的求知欲,有效调整教学过程中任课老师与学生的关系,这些都是教学改革的重点和难点。学生在本课程的案例教学法中学习过程如图1所示。

(三) 融入思政元素,提高学生思想政治的水平

2018年初,时任教育部部长陈宝生指出思政元素融入所有课程教学以及思政课中的重点问题。思政课,主要指中国特色社会主义理论与实践研究、马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论等政治理论教育类课程。此类课程在育人育德方面重点强调政治性,强调政治思想的科学性、真理性、实践性。思政元素的融入,是体现一种课程观念,将思想政治教育与教学内容两者相融合,形成价值观念引导和课程知识授教相结合的课程目标,充分发挥每一节课程的育人育德价值。在本质含义上两种方式都旨在强调思想政治教育功能,一定程度上两者间具有内在的本质联系[5]。

思政元素融入课程,必须将“课程知识的传授”与“育德育人”统一起来,并不是把专业课当成思政课来讲,绝不可以产生“两张皮”情况,光喊口号。倘若任课教师为了执行思政任务,课堂内容塞满了与课堂目标完全无关的思政元素,不仅达不到育德育人目的,反而会适得其反,让学生产生反感情绪,认为思政内容毫无意义甚至被认为是浪费课堂的时间,而且在一定程度上会破坏课程本身的逻辑结构、知识见解和内在有机联系。因此,要将思政内容与专业知识进行有机融合后,把专业知识中涉及的相关思政元素进一步讲解,深度引导学生的政治观,借用化学术语,融入思政的专业课不应该是悬浊液或乳浊液而应该是溶液[6]。本次课程改革时,结合课程内容选择适宜的思政元素并将其融入教学中,例如通过河流污染的评价及案例分析,重点讲解水环境保护,从而融入“绿水青山就是金山银山”的理念;通过典型工业企业的大气污染评价及案例分析,说明对大气环境保护的重要性等等。

通过思政元素对学生进行精神引导,培养学生的思想政治观点。学生在学习课程内容的同时,还需要了解知识中蕴含的各种人物本身崇高的精神追求和人格魅力。人类积极主动研究世界,发现未知是为了积累更多的知识及创造更有用的知识。人们通过利用主观能动性去体现的精神状态。实践证实,当人们在寻求新知识、新事物的过程时,之所以在不同时间段获得的知识成就有差异,通常是因为人们的自主思想和精神追求的程度不同。所以应当要坚持以正确教育思想为指导,坚持科学课程发展观,进一步加强育德育人观点,将思政元素有机地融入课堂教学,提升所有课程育德育人的质量,实现高校培养担当中华民族伟大复兴的时代新人的目标。

三 考核方式注重过程和个性化

基于结果导向型教育理念,为总结学生在经过课程学习后有明显的收获,体现案例教学法的教学成效,更科学地考查学生,对课程的考核方式以及体系进行深度改革。突出学生实际实践能力及自主学习性的提升情况,侧重点分明,弱化理论强调实践。改革后学生的课程成绩由考试成绩、环评报告、平时表现三个部分组成,如图2所示。根据各位学生的自主学习性、课堂表现情况、团队合作能力和不同案例分析能力等方面进行评价。本次环境影响评价课程教学中均遵循全过程考核的原则。任课教师根据学生各方面的表现,客观地评定最终的学科成绩。

本次课程改革后课程期末考试采用一页纸开卷考试的模式,与以往的闭卷考试和开卷考试不同,学生无法在临近考试时才去临时抱佛脚,根据任课老师划的重点去死记硬背,最后以低分的成绩通过考试。一页纸开卷考试,能写在纸上的资料并不多,理论相关题目较少且考试内容大多是案例分析及如何解决问题等主观题目,重点考查学生对理论知识的理解及运用,学生需要运用平时所学习的成果去通过考核,这样一来考试成绩也能主观、公平地体现学生学习效果及学生的实际能力。

环评报告的编写则是一项大任务,通过课程学习后以环评工作者的身份编写一份家乡某项目的环评报告,学期初即可开始调研,可从建设项目、工厂企业、环境设施等多个方面进行取题。大任务分解为多个小任务,旨在每个章节的内容讲完后,要求学生及时根据所学的内容对环评报告进行编制,从而巩固知识点。课程知识点讲解完时即要求上交环评报告,经过团队老师的评价,挑选出比较有代表性的环评报告,让学生自行组队上台汇报,利用情景模拟使小组内的同学分别扮演不同角色并进行讨论,使学生在互动的过程中了解项目评审会的工作流程,激发自主学习欲望,进一步对知识点进行掌握。