基于产学研结合的新能源材料与器件专业实践类课程改革与实践

作者: 黄韵 李海敏 王瀚雨 张瑞阳 龙武 徐明凤 李星 王明珊 刘丽 张晓燕 周莹

摘 要:西南石油大学与通威太阳能(成都)有限公司长期合作培养本科光伏人才,以新能源材料与器件专业实践类课程专业综合实验建设作为校企双方产学研结合工作推进的重要抓手,取得丰硕的特色鲜明的建设成果,为同专业实践类课程谋划建设思路和建设内容提供强借鉴。

关键词:产学研;实践类课程;光伏产业;课程建设;光伏人才

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)01-0133-05

Abstract: Southwest Petroleum University and Tongwei Solar Energy(Chengdu) Co., Ltd. have cooperated for a long time to cultivate undergraduate for photovoltaic field. The construction of the practical course of "Professional Comprehensive Experiment" in the specialty of new energy materials and devices has been an important lever for promoting the integration of industry, academia, and research between university and enterprise. They have achieved fruitful and distinctive construction results, providing strong reference for the planning and construction ideas and content of practical courses forthe same specialty.

Keywords: industry-university-research cooperation; practical courses; photovoltaic industry; curriculum construction; photovoltaic talents

我国西部部分地区日照长,近年来光伏发电产业蓬勃发展,尤其是通威太阳能(成都)有限公司连续多年蝉联光伏领域世界头把交椅。四川省和成都市两级政府对光伏产业发展和省内高校光伏新能源人才培养和科学研究极为重视,2021年成都市鼓励校地校企合作培养产业发展人才项目和2022年四川省产教融合示范项目相继出台。西南石油大学新能源材料与器件专业和通威太阳能(成都)有限公司作为联合申报主体,先后于当年获批成都市鼓励校地校企合作培养产业发展人才项目“太阳能产业高素质应用型复合人才校企联合培养”和四川省产教融合示范项目“四川省光伏产业产教融合综合示范基地”,分别获得500万元和5 000万元经费资助。

西南石油大学新能源材料与器件专业与通威太阳能(成都)有限公司的合作可以追溯到2010年新能源材料与器件专业开办之初。每年会在入学专业学生中选拔优秀生源组建“通威班”,结合通威太阳能(成都)有限公司对人才的技能需求,定点培养。双方在13年的合作中积累了多方面的产学研合作经验,为四川省乃至西部地区光伏新能源产业发展提供了大量的人才输送、产业发展和科学研究支撑。西南石油大学新能源材料与器件专业实践类课程专业综合实验作为校企双方开展产学研结合工作推进的重要抓手之一,以课程建设为主要内容,持续了十来年的合作。通过产学研合作系列课程建设举措的开展,取得了背景特色鲜明的系统性课程建设成果,为四川省乃至西北地区光伏产业的发展输送了大量优质本科人才。

一 课程概况

专业综合实验是西南石油大学新能源材料与器件专业的实践类课程,学生通过完成综合性的实验,能够合理将理论与实践联系起来。将专业理论知识体系通过实验系统进行综合,加深对所学理论知识的理解掌握,并在实践中有所提高、有所发现、有所收获。使学生能够根据需要,设计实验,模拟并分析新能源产生、转化和存储过程中的复杂工程问题,并通过信息综合得到合理有效的结论。专业综合实验在新能源材料与器件专业学生培养第七学期开设,当学生完成相关专业基础理论课程后,对学生进行全面的专业知识考察和巩固,也为学生在第八学期开展毕业设计(论文)奠定实践基础。因此,在很大程度上,本课程对西南石油大学新能源材料与器件专业本科人才培养起到了承前启后的作用。该课程共有72学时,共设计了四个项目的实验教学内容,分别是实验一染料敏化太阳能电池(DSSC)TiO2光阳极制备及电池性能测试、实验二太阳能电池板发电特性实验、实验三可见光光催化材料的制备及光催化性能测试和实验,以及实验四锂电池电极材料的制备及性能表征实验,每个实验安排18学时。实验一和实验二均是制备光伏电池,是对太阳能的直接利用;实验三是利用太阳光催化制备氢气,是太阳能转变为氢能的间接利用;实验四是储能锂离子电池实验,是能源在实际转换和应用过程中,基于能源循环闭合的新型绿色环保理念,前两个实验产生的电能需要有能量存储器件。四个实验一脉相承,学生完成后对能源的转换、存储和利用建立起较为系统的绿色循环闭合理念,对碳中和概念有了较为深入的专业角度理解。

基于工程教育本科认证的要求、结合专业培养本科学生的目标(即支撑的毕业要求指标点),通过本课程的学习,使学生具备下列能力(即课程目标):①掌握部分新能源材料与器件的制备方法、表征手段、性能测试等内容,能够进行能量产生、转换、存储等系统或工艺流程设计,在新能源材料与器件设计中体现创新意识。②掌握部分新能源器件的结构、组装、测试等内容,在设计新能源材料与器件领域复杂工程问题的解决方案中,能够考虑与新能源相关的安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。③了解相关材料制备表征的共性,拓展材料性能与结构关系的认识,能够根据新能源材料与器件领域研究对象特征,选择研究路线,设计实验方案。④形成材料研究的意识和具备初步参与材料研究的能力,能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对新能源材料制备、器件组装与工程应用中复杂工程问题进行分析、计算与设计。

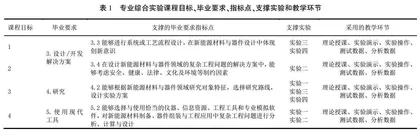

在工程教育专业认证的12个大项毕业要求中,本课程支撑设计/开发解决方案、研究和使用现代工具这三项,对应到具体的支撑的毕业要求指标点有:3.3能够进行系统或工艺流程设计,在新能源材料与器件设计中体现创新意识;3.4在设计新能源材料与器件领域的复杂工程问题的解决方案中,能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素;4.2能够根据新能源材料与器件领域研究对象特征,选择研究路线,设计实验方案;5.2能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对新能源材料制备、器件组装与工程应用中复杂工程问题进行分析、计算与设计。每个具体指标点均有对应的支撑试验项目,也有具体的教学考核环节。详细内容见表1。

学生课程成绩考核主要依据期末成绩和平时成绩两个方面,分别占比70%和30%,其中,期末成绩就是学生的实验报告,包括原理分析,数据采集、分析及准确度和结论总结准确度等,平时成绩主要包括考勤(占比50%)和实验操作(占比50%)。依据工程教育本科专业认证的要求,所有教学环节均对课程目标有所支撑,考勤计入学生总成绩计算,但不支撑课程目标达成考核计算,具体见表2。严格按照工程教育本科认证的考核评分标准,对实验报告成绩和实验操作成绩,按照完成效果设定优、良、中、及格和不及格五种等级,分别对应百分制分数段为100~90、89~80、79~70、69~60和60分以下,见表3和表4。

二 产学研结合专业综合实验课程改革举措

(一) 校企实验课程师资融合

西南石油大学与通威太阳能(成都)有限公司在开展本科人才培养方面进行了长期的合作,基于产学研校企合作平台的建立,课程授课教师充分融合校企师资,打造适合于本课程的授课团队。每个实验项目指定一名校内教师,再搭配一名企业工程师。具体实验内容、实验方案和实验教学的落实均由校企双方教师共同制定完成。为了保证教学效果,师资改革采取的具体举措如下:①校企双方每年互排人员进行定期的现场交叉学习和交流,一方面保证了双方师资对实验项目理解的一致性,另一方面充分考虑校企双方在课程培养学生方面的要求和需求,保证课程培养学生目标的达成;②课程团队成员每年进行不定期线上教学沟通,一起组织观看学习优质实践课程线上教学资源,并及时交流学习心得体会,共同提升授课能力;③每年及时总结课程考核结果,以授课模式、授课内容、授课方案和考核方式等为关注点,组织团队成员每年一次集体备课,将调整细则落实到位;④每年新教案定稿后,团队成员依次演示教学并开展说课,其他成员观摩、提意见,反复打磨课程大纲、教案,不断提升授课效果,达到校企师资在课程教授上的深度融合。

(二) 教材融入新颖性内容

产学研结合专业综合实验课程改革从教材角度来看就是学校要避免“闭门造车”,防止实验内容与产业最新发展情况脱节,预防教师做无用功教学、学生做无用功学习。因此,专业综合实验在教材上采取自主编译模式,并年年修订。基本原则是,保证教学内容大方向固定的前提下,一方面兼顾学生专业课理论基础知识巩固和检验的需求,另一方面开阔学生眼界引入创新性的研究点。具体的举措如下:①课程设置的四个实验项目均完全忠实于学生已经修读完毕的专业理论知识体系架构,保证学生在实践环节完成对理论知识点巩固加强和检验的目的;②教材充分吸纳企业最新生产工艺技术,及时让学生掌握产业技术需求,保证教学和学习的时效性;③校企双方课程团队成员均是各自单位的教学科研骨干成员,均具有长期从事科学研究的经历,在保证不涉密的前提下,双方将一些具有强创新性的科研点,适当调整进入教材,保证实验项目具备一定的前瞻性和启发性,赋予实验教学 “活水”源头,避免千篇一律,一滩“死水”;④教材编排方式摒弃传统实践课程实验内容编排方式,避免学生实验过程中套模板、套数据规律、套实验结论,教材不提供关键实验参数,没有预设的数据规律,也没有唯一标准答案的实验结论,学生得出任何数据均是合理的,数据的任何变化趋势均是客观规律的反映,学生仅需阐述清楚规律背后的科学问题即可。

(三) 授课新模式

信息数字化时代,为实践课程授课方式的创新提供了契机。授课新模式的改革举措包括:①线下授课大部分在校内完成,少部分在企业完成,但是专业学生中的“通威班”成员两个单位各自占比达到对半;②视频课程的录制,课程团队成员每年集体备课和说课过程均进行了视频录制,每年会在课程中心平台上进行相关视频的更新替换,对专业学生开放获取,是线下教学的有利补充;③线下授课和“云”授课结合,校企双方授课教师在一个实验项目中同时或交叉完成对应的教学,校内教师采用线下现场的方式,企业教师采用实时在线远端“云”授课方式,这种模式赋予课堂丰富、生动的灵活性。

三 产学研结合专业综合实验课程改革成果

产学研结合对于实践类课程建设改革具有重要的作用[1-3]。西南石油大学与通威太阳能(成都)有限公司持续在本科人才培养方面开展合作,基于双方产学研平台的建设,专业综合实验经过长期坚持不懈的改革,建设取得了阶段性的成果:①形成了一只稳定的高质量课程教学团队,校方四名教师、企方两名工程师,职称涵盖正高级到初级范围,全部具备硕博士学历;②建成了一系列完整的系统性教学资源,包括自编教材、教案,双方说课视频、授课视频,以及云授课资源等;③新能源材料与器件新专业获批、国家一流专业建设点获批、工程教育专业认证受理申请成功等一系列专业建设的关键节点,学校先后提供了近1 000万的专业建设经费,其中近800万用于支撑实践课程教学平台建设,专业综合实验教学平台建设经费达到了500万元左右,建立起标准的太阳能、氢能和锂离子电池实验室,这些都为课程建设有序开展提供了强支撑;④通威太阳能(成都)有限公司专门将一条完整的生产线部分段位用于课程实验教学环节,也将公司所有的大精设备对实验教学免费开放,形成了企方固定的教学资源;⑤最重要的成果是,学生的培养质量大大提升,尤其是“通威班”学生大部分对口进入通威太阳能(成都)有限公司工作,已经连续为四川省光伏产业输入总计超过200名本科人才;⑥课程教学团队成员,包括校内教师和企业内工程师均得到长足的成长与进步,授课水平和课程建设能力不断提升,更重要的是在合作过程中深入了解到企业技术需求和亟待解决的难题,每年双方通过校企双方自设科研项目强化科研合作,一方面解决企业技术需求,另一方面强化校内科研成果及时落地转化,打通了校企之间的壁垒;⑦专业综合实验课程是校企双方产学研合作的平台建设的重要实践课程之一,是双方产教融合的核心环节之一,在此基础上2023年双方继续推进省级重点实验室、省级工程技术中心等平台的联合申报工作;⑧前期系统的建设成果,课程顺利在2022年进入学校一流课程建设名单,获得学校专项经费资助,后续课程团队成员将继续推进课程建设工作。