融合发展 需求引领 产学互动 协同育人

作者: 张锐戈 黎尧 陈金兰

摘 要:面向国家战略需求、区域发展和产业变革,三明学院探究新工科背景下电子信息工程专业改革的途径与方法。实施融合发展,引进我国台湾地区应用型人才培养经验,结合学校实际形成学以致用、全面发展育人理念。坚持需求引领,以科技创新和产业需求为导向构建人才多元培养模式。创新产学互动,制定跨域融合培养方案、革新课程体系力促学生全面发展。探索协同育人,建立校企产学互动机制培养“双师双能”教学团队。相关实践能为电子信息工程专业新工科建设提供案例支持和经验借鉴。

关键词:新工科;电子信息工程;专业建设;产学互动;协同育人

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)01-0138-04

Abstract: In response to national strategic needs, regional development, and industrial transformation, Sanming University explores ways and methods to reform Electronic and Information Engineering under the background of emerging engineering. This paper implements integrated development, introduce the experience of cultivating applied talents in Taiwan, formulates the education concept of applying what has been learned and developing comprehensive talents based on the actual situation of the school. We adhere to requirement guiding, and build a diversified talent training model based on technological innovation and industrial demand. We innovate the interaction between industry and academia, formulate cross-domain integrated training plans, and innovate the curriculum system to promote the all-round development of students. We explore collaborative education and establish an interactive mechanism between school and enterprise to enhance a dual-ability teaching team. Relevant practices in this research can provide case support and experience reference for the construction of new engineering in Electronic and Information Engineering.

Keywords: new engineering; Electronic and Information Engineering; specialityconstruction; interaction between industry and academia; collaborative education

三明学院电子信息工程专业是福建省一流专业建设点,依据学校“地方性、应用型、开放式”办学定位,实施成果导向教学并通过IEET工程教育认证。当前,以科技革命和产业变革为主要特征的新工业革命加速推进,福建省锚定“四大经济”构建现代产业体系[1],三明市正加强特色产业的“延链、补链、强链”工作[2],电子信息工程在服务区域经济和推动产业发展方面具有十分重要的作用。

电子信息工程也是福建省第一个、全国第二个以“中外合作办学”模式开展闽台合作办学的专业。我国台湾地区应用型人才培养的学制与体系,在助推创新、提升内涵和融合产教等方面发挥着重要作用,获各国技职界的重视与肯定。合作办学实践中,通过模式创新解决了理念差异、资源冲突、协同困难和管理不畅等问题,形成“学以致用、全面发展”教育教学理念,有效破解闽台高等教育合作面临的诸多难题。

新工科视域下,新技术、新产品迭代周期越来越短[3],现代工程需要跨学科、跨领域创新型人才[4],电子信息工程专业迫切需要变革升级。当前工程教育与新工科建设目标间有较大差距,存在教育理念不先进[5]、教学内容不合适[6]、教学手段不灵活[7]等现象。积极探索新工科背景下人才培养的新模式、新途径和新方法,对实现国家战略目标、促进区域经济发展和满足行业人才需求等方面具有重要意义。

一 电子信息工程专业新工科建设拟解决的关键问题与目标

(一) 拟解决的关键问题

电子信息工程专业紧扣福建省“四大经济”和三明市“433”现代产业体系,引进、消化、吸收我国台湾地区应用型人才培养先进理念,以“两导向、三聚焦”[8]思路开展专业建设。在新工科应用型人才培养中,以下问题亟待解决:①教育理念差异,融合效果不佳。闽台虽同文同种,但在教育文化理念、发展路径方面存在较大差异。课程设计、教学组织、成效评估等方面观念不一致,我国台湾地区应用型教育教学模式难以直接在中国大陆推广实施。②培养形式单一,能力需求脱节。按专业招生、依专业组织教学,同一专业用相同方式传递知识技能的“同一”培养模式,虽便于组织教学,但忽略学生个体差异和个性潜能挖掘,难以满足电子信息行业多样、创新、高阶的岗位就业需求。③学科专业分离,交流互动不畅。各专业培养界限分明,甚至同一学院的不同专业也缺乏必要交流。基于单一学科、专业的培养方式,交叉学科知识讲授不足,学科群难以交叉渗透,不同学科间知识难以有效共享,无法达成跨学科、跨专业学习交流氛围。④工程经验缺乏,产教融合不深。老师多为学术型人才,普遍缺乏行业工作经历,实践能力和项目开发经验不足。与新工科建设“双师型”教师要求差距较大,难以满足新工科体系下的应用型人才培养需要。

(二) 新工科专业建设目标

为深入贯彻新工科建设国家战略,落实教育部、福建省教育厅和三明学院教学改革工作部署,使电子信息工程专业适应未来技术创新、服务区域经济、满足行业人才需求,设置如下建设目标:①突破融合瓶颈,人才培养理念创新。实施闽台融合,吸收我国台湾地区应用型人才培养成功经验和有效做法,结合三明学院(以下简称“我校”)实际制订专业培养目标、确定毕业生核心能力,革新教学内容、加强过程评价,达成学生中心、产出导向的应用型人才培养模式。②引领人才需求,学生能力多元发展。坚持需求引领,紧跟国家战略和科技创新,面向区域经济和产业发展,推动现代科技成果和电子信息工程专业的知识、能力、素质要求深度结合。跟踪行业人才需求变化,基于企业和岗位要求,构建以学生为中心的多元培养模式。③融合学科专业,课程体系转型升级。打破学科壁垒,探索专业交叉融合深化新工科改革。拓展专业内涵和外延,革新课程体系设计跨学科多专业融合人才培养方案,实行多元评价机制促使学生全面发展,推动专业向智能信息处理领域转型升级。④协同产教育人,教学团队“双师双能”。推进协同育人,加强与企业和科研机构合作。通过协同育人项目、产品研发和证照培训等方式,实时了解技术动态和市场需求。聘请企业工程师参与教学,充分利用企业工程教育资源,打造多方联合的“双师双能”型师资队伍。

二 电子信息工程专业新工科改革思路与举措

(一) 改革思路

培养卓越应用型人才是教育、科技强国和中国式现代化的战略需要[9]。人才培养需激发学生内在驱动力,使其充分认识自身潜能,通过学习、实践、反思等方式,提升自己实现人生价值及奋斗目标[10]。人才培养还需鼓励学生探索未知世界,认识到现代社会学科融合的价值,培养跨学科、跨专业思维的意识和能力,以应对未来复杂多变的工程挑战[11]。

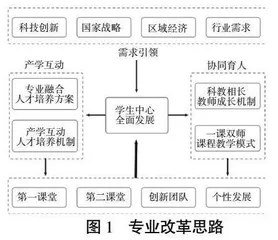

基于上述建设理念,引进吸收我国台湾地区应用型人才培养经验,结合当前新工科背景下学生能力与产业需求脱节、学生跨领域能力不足和教师工程经验缺乏的问题,提出如图1所示的改革思路。通过创新人才培养模式,优化培养方案,提升师资队伍,实现专业内涵拓展和培养模式更新,培养满足行业需求的电子信息工程专业人才。

执行层面,可将建设过程归纳为“四思四改”:①思人才规格改培养理念。提升毕业生竞争能力,进一步明确核心能力与素质,树立以学生为中心理念,注重创新思维和问题解决能力,优化培养过程,完善评价机制,加强跨域协作,使毕业生在未来社会具备更强适应能力。②思行业需求改培养目标。依托国家战略、科技创新、区域经济和产业发展确定培养目标,使毕业生具有扎实基础知识、宽阔前沿视野、主动协作意识和跨域沟通交流的创新创造能力,适应电子信息行业岗位需求及未来发展需要。③思技术发展改教学内容。紧跟产业科技创新,引入前沿技术,注重学科融合,培养创新能力,拓展国际视野,确保教学内容与电子信息行业发展相吻合,满足新工科背景下跨界融合技术体系要求。④思工程实践改教学方法。基于成果导向、注重工程实践,通过案例研究、企业合作、工厂实习和团队合作等形式,使毕业生具备良好的实操、研究和创新能力,具备解决复杂工程问题的能力素质。

(二) 改革举措

吸收我国台湾地区应用型人才培养理念,创新人才培养体系、构建需求引领的多元人才培养模式,设计学科专业间相互融合的人才培养方案,建立校企协同的“双师双能”育人团队,实现课程体系优化和专业内涵拓展。通过四大举措打造教、学、研、赛和用深度融合的人才培养体系。

1 深化合作、加强交流,突破教育融合瓶颈

引进应用型人才培养理念,在培养方案设计、核心能力设置、教学过程组织和评价体系实施等方面进行改革,达成两岸共育融合目标。

1)深化合作促进两岸教育融合。与我国台湾地区合作高校达成融合发展共识,消化、吸收应用型人才培养理念,结合我校实际形成“学以致用、全面发展”教育理念。以共编教材、举办学术讲座、教师交流参访等方式打造沟通交流桥梁,合作双方共同授课、共编教材、共商培养方案。项目合作办学促进合作双方互联互通、互促互融。

2)加强交流突破教育融合瓶颈。与合作高校共建质量意识,共建管理团队构建三级质量保障体系,对我国台湾地区老师进行教学常规培训,持续改进教学提升人才培养质量。根据双方优势特色制订专业培养方案、设置课程体系,在教学设计、教学方法等方面进行交流,使我国台湾地区“学生中心、成果产出”教学理念顺利实施,突破两岸教育融合瓶颈。

2 学生中心、需求引领,构建多元培养模式

面向国家战略、区域经济和产业需求,动态跟踪人才需求变化,关注业界用人需求差异,构建以学生为中心的多元培养模式。

1)创设学生创新能力培养机制。将创新能力培养作为专业建设重点目标,在培养方案中设置系统的创新能力培养过程。基于毕业生核心能力培养设置各门课程教学目标,形成以“电路”和“信号”为基础、以“系统”为核心的多层次实践教学体系,通过课程实验、课程设计直至毕业设计的实践教学过程达成能力培养目标。

采用第一、第二课堂相结合方式,依托第二课堂开放实验室进行多层次创新能力培养。大一学生开设培养兴趣的普及型实验项目,大二学生开设培养技能的提高型实验项目,大三和大四学生开设培养竞赛能力的精英型实验项目。相关活动覆盖大学生电子设计竞赛、大学生光电设计大赛和创新创业大赛等赛事。达成以项目驱动打造创新意识、提升创新能力、塑造创新精神的培养目标。

2)创设需求导向多元发展模式。整合师资,开设工程师、考研、项目管理等模块,依学生兴趣、专长和就业意向实施模块化培养。选聘科研能力强、工程经验丰富的老师和企业工程师作为导师,依托开放实验室、实训平台、实践基地和考研教室等平台,融合教学、科研和项目实践多元培养人才。