基于实践能力提升的专业学位研究生培养模式探讨

作者: 蔡年辉 陈林 王晓丽 许玉兰 贺斌

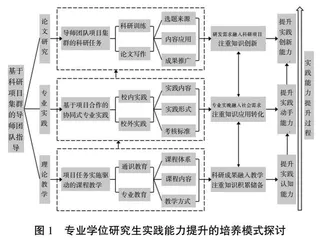

摘 要:研究生教育是我国教育体系中的高层次阶段,随着社会发展对实践型高技能人才需求的日益增加,专业学位研究生培养也逐渐扩大规模。专业学位研究生培养的核心是实践能力的提升,加强导师团队建设在一定程度上可提升研究生的实践能力。鉴于此,以导师队伍建设为背景,以提升实践能力(包括认知能力、动手能力和创新能力)为核心,围绕理论教学—专业实践—论文研究等环节进行阐述,探讨提升专业学位研究生实践能力的培养模式,以期为相关培养工作提供参考。

关键词:研究生教育;专业学位;实践能力;导师队伍建设;培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)01-0150-05

Abstract: Graduate education is a high level stage of the education system in China. Professional degree graduate education scale is gradually expanding along with the social development of the growing demand for specialized high-skilled talents. The improvement of practice ability was the core of professional degree graduate education. Strengthen oftutorteam construction can promote graduate student's practical ability to a certain extent.In view of this,tutor team construction as the background, and the promotingof practical ability (cognitive ability, practical ability and innovation ability )as the core, the theoretical teaching - professional practice - research papers were as the main line. Training mode of professional degree graduate student practice ability was discussed so as to provide reference for related training.

Keywords: postgraduate education; professional degree postgraduate training; practical ability; construction of tutor team; cultivation mode

研究生教育作为我国教育体系中高层次阶段,为社会发展输送了大量人才,对实施人才强国战略构建了保障,对社会经济发展起了重要的作用[1],其主要目的是培育符合经济社会发展趋势的高素质人才[2],根据其培养模式、目标等方面的差异可分为学术学位研究生和专业学位研究生,学术学位研究生培养以理论和学术研究能力为主,专业学位研究生培养则更针对实践能力,注重理论与实践教学相结合。专业学位研究生培养的宗旨是让学生具备一定的理论基础,同时能够适应特定行业、领域的工作需要,即应用型人才、复合型人才[3]。目前,研究生培养从快速增长逐渐转变为高质量发展为主[4],提高研究生培养质量是高等教育发展的主题[5]。导师是研究生培养的第一责任人,在研究生培养质量方面起到重要的作用。本文以导师队伍建设为背景,以实践能力(包括认知能力、动手能力和创新能力)的提升为核心,围绕课程教学—专业实践—论文研究等环节进行阐述,对能够提高专业学位研究生的实践能力的培养模式进行探讨,以期为专业学位研究生培养提供案例,为专业学位研究培养方案的制定提供参考。

一 专业学位研究生实践能力培养的必要性

我国从实行专业学位教育以来,现已逐步形成具有特色的高层次应用型人才培养体系,向社会输送了相关人才,为经济社会发展作出了重要贡献。2009年,《教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》(教研〔2009〕1号)中明确指出要大力发展具有我国特色的专业学位教育,以更好地适应我国经济建设以及社会发展对高质量应用型人才的需求[6],并于当年起面向应届本科毕业生招收全日制专业学位研究生,到2015年其招生规模与学术型研究生基本接近[5]。近年来,招生规模不断扩大,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“十四五”规划)中提到稳步扩大专业学位研究生规模。不难看出,专业学位研究生教育发展时间虽短,但因培养目标符合现阶段社会发展人才需求,其规模逐年扩大,目前许多学校专业学位研究生招生数量已超过学术型研究生数量,反映社会发展对应用型人才需求。

专业学位(professional degree)直译为职业教育[7],是相对于学术型学位(academic degree)而言的,以能力本位教育作为培养的理论[1]。专业学位研究生培养目标主要是专业实践的能力,在课程设置上注重实践的应用和实践能力的培养[1],使其成为具有良好的职业素养的高层次应用型专门人才[7]。学术学位研究生培养目标主要是学术研究的能力,在课程设置上注重研究方法和理论[1]。花喆斌等[8]认为专业学位研究生的“研究属性”和“职业属性”是构建其核心能力评价指示的原则。因此,实践能力是专业学位研究生必须具备的基本素养,专业学位研究生培养工作的重点是构建科学合理的培养体系,加强实践能力的培养[9]。

专业学位研究生培养的核心是实践能力。近些年来,国家相关发展规划中不断强调实践能力的培养,选择出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》[10]《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《学位与研究生教育发展“十三五”规划》等提出加强实践能力、创新能力。《“十四五”规划》中提到稳步扩大专业学位研究生规模。《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》强调大力提升专业学位研究生教育质量,并提出将产教融合、联合培养基地建设作为硕士专业学位授权点申请基本条件的重要内容[11]。由此可见,专业学位研究生实践能力培养有其必要性和重要性。

二 专业学位研究生实践能力培养的现状

专业学位研究生培养从2009年至今有10多年发展历程,培养模式在不断完善中,国家层面的相关指导文件也不断更新。教育部、人力资源和社会保障部联合发布的《教育部 人力资源社会保障部关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》)(教研〔2013〕3号)中提到,注重培养研究生解决实际问题的意识和能力[12]。对于实践能力不同学者的认识与界定不一样,所包括的维度也不一样,但其核心主要是知识应用创新能力。“十四五”规划、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、《学位与研究生教育发展“十三五”规划》等对专业学位研究生的研究属性和职业属性均高度重视,其中实践能力是专业学位研究生培养的核心,“十四五”规划中也提到,增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领。但是,专业学位研究生教育也存在一定问题:首先教学体系的“学术化”,即照搬学术学位研究生的培养模式,而对专业学位研究生实践能力的培养没有针对性。其次是实践能力培养的深度与广度不够。此外,评价方式导向作用不明显,与培养目标中的实践性有所不符[1],体现了培养过程中的应用实践能力不强和创新能力不足等问题[7],其中实践能力培养不足是问题的核心[1]。

我国专业学位的设置从1991开始[1],2009年面向全日制开始招生,发展时间短,未形成完善的培养模式[2],目前主要的培养模式有:“订单式”、实践—学习—实践“工学交替”模式、学习—实践—学习的项目合作培养[1]。国外专业学位研究生的培养模式各有特色,如美国的“合作教育”(学校—企业—学校)、德国的“双元制”(学校+企业,学校内学习理论知识、企业内部进行培训)、英国的“三明治”(学习与实践交替进行以实现教、学、做相统一)等等[1]。研究学者也从不同角度探讨其培养模式,如孙怀林等[1]从课程设置、教学方法、专业实践、导师辅导、评价体系构建“五位一体”的培养模式。卢霞等[13]提出“1-3-1”全日制专业学位硕士研究生创新创业培养理念并应用于测绘工程专业学位研究生培养实践。罗志增等[5]提出以“科研—实践—竞赛—创新”为主线的工程硕士有效培养模式,该培养模式在竞赛成果、就业质量上取得了双丰收,其示范效应有力推动了研究生培养模式的改革,为全国专业学位研究生培养改革提供一种可借鉴途径。刘文光等[14]针对专业学位研究生创新能力不足等问题,提出“四结合、三提升”的协同式培养模式。总的来看,目前我国还在不断摸索专业学位研究生的培养模式,在理论教学、实践教学、导师配备和培养监管等环节仍需设计完整、详实的培养体系。

三 导师团队建设在专业学位研究生实践能力提升中的作用

研究生培养是涉及高校、导师、学生、社会和政府等相关利益主体的一个系统工程[7],其中导师是专业学位研究生收获知识、提升能力的关键环节[1]。国家相关文件陆续强调研究生导师的责任,2005年,教育部颁发了《教育部关于实施研究生教育创新计划加强研究生创新能力培养 进一步提高培养质量的若干意见》(教研〔2005〕1号),指出导师是决定研究生培养质量的关键因素和的重要力量[15]。2010年教育部颁发《教育部关于进一步加强和改进研究生思想政治教育的若干意见》(教思政〔2010〕11号)指出教书和育人是导师的两大基本职责[16]。2013年,教育部、国家发展改革委和财政部联合发布《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育改革的意见》(教研〔2013〕1号)指出导师负有对研究生进行学科前沿引导、科研方法指导和学术规范教导的责任[17]。《学位与研究生教育发展“十三五”规划》也指出导师是研究生培养质量第一责任人。不难看出,这些相关文件的出台已充分明确导师是研究生培养质量的主要力量,在提升研究生培养质量方面起着重要的作用。

双导师制是目前专业学位硕士研究生培养中较为普遍和有效的导师聘任制度,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中提到,推行产学研联合培养研究生的双导师制[10],是专业学位研究生培养的主要模式[1]。但是,双导师制也存在一些问题,如有的导师自身科研能力、实践能力较强,但指导研究生能力不足或缺乏行业实践经验;校外导师也存在指导频率低、胜任力不足。校内导师、校外导师在专业学位研究生培养中没有持续、有效的合作机制,常常呈现“一对一”或“一对多”等情况,这种模式往往使研究生未跳出指导教师的研究领域,接受知识面窄,不利于扩展和强化自身能力,形成“独立门户互不干涉”的境况[14]。而“多对一”的团队指导模式能够实现各个指导教师之间的优势互补,学生能拓宽知识面、提升实践认知能力,进而提升实践能力。

四 提升专业学位研究生实践能力的途径探讨

专业学位研究生的培养涉及课程学习、专业实践和论文研究,现行培养体系中,研究生的课程学习是以理论学习为主的内容驱动型,专业实践是以获得学分为目标的任务驱动型,科研训练是以完成学位论文为主的目标驱动型,三者之间缺乏深度融合。课程学习模式陈旧,且科研训练、能力培养与社会需求脱节,其培养质量受到影响。针对这些情况,本文以自身培养实践入手,以科研项目驱动构建的导师团队为背景,优化导师指导模式,以专业学位研究生为对象,以实践能力培养为核心,围绕课程教学环节—专业实践环节—论文研究环节这一主线,注重课程学习与科研训练相结合、专业实践与能力培养相结合的培养模式,以提升实践能力(包括认识能力、动手能力和创新能力)为目标开展专业学位研究生实践能力的培养模式,其技术路线如图1所示。