思辨课堂中的师生共情塑造

作者: 易魁 张乐 陈继红*

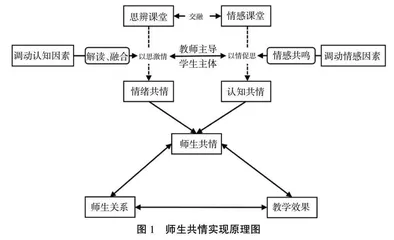

摘 要:思辨课堂中师生共情是一种理想的教学状态,强调在思辨课堂的知识交流过程中达成情感互动,调动师生双方的认知因素与情感因素,提高课堂交流质量。就此,为探索高效思辨课堂模式,研究基于“达成师生共情→强化师生关系→提升教学质量”的思想逻辑,通过对学生群体的问卷调查与访谈调研,揭示师生共情对师生关系和教学效果的重要作用及其塑造过程。继而探索教师创设教学情境,将学生引入“共识-共鸣-共情”中,实现环环相扣、思情交互的教学路径。研究发现,师生共情与师生关系正相关,师生共情、师生关系与教学效果正相关,教师和学生在课堂上调动自身认知系统和相互交流可形成情感互动,研究为情感课堂和思辨课堂的塑造提供了新思考与建议。

关键词:思辨课堂;师生共情;情感互动;共情意识;共情教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)02-0107-05

Abstract: Empathy between teachers and students in critical thinking classroom is an ideal teaching state, which emphasizes emotional interaction in the process of knowledge exchange in critical thinking classroom, and improves the quality of classroom communication by mobilizing cognitive and emotional factors of both teachers and students. In this regard, in order to explore the efficient and critical classroom model, based on the ideological logic of "achieving teacher-student empathy → strengthening teacher-student relationship → improving teaching quality", the paper reveals the important role of teacher-student empathy on teacher-student relationship and teaching effect and its shaping process through the questionnaire and interview survey of student groups. Then, it discusses teachers' creation of teaching situations, introduces students into "consensus-resonation-empathy", and puts forward the teaching path of interlinking and realizing the interaction of thought and emotion. The results show that teacher-student empathy is positively correlated with teacher-student relationship, and teacher-student empathy and teacher-student relationship are significantly positively correlated with teaching effect. Teachers and students can form emotional interaction by mobilizing their own cognitive systems and communicating with each other in class. The research provides new thinking and suggestions for the shaping of critical thinking classroom.

Keywords: speculative classroom; empathy between teachers and students; emotional interaction; empathic awareness; empathic teaching

近些年全国范围内开始积极探索新课堂改革范式,强调“以学生发展为本”核心理念为指导,以“开放型、民主化、创新性”课程要求为路向,明确“入脑、入心、入行”教育效果标准,继而学界开始提出思辨教学与情感教育理念[1-2]。“思”与“情”元素一直以来在教育学研究中皆有所探讨与研究,学界在多数课堂或教育教学模式的探索中皆或多或少讨论了“以情动人、以行带人,以智教人、以德育人”的重要意义[3]。然而,已有研究仅单一讨论了“思”或“情”的意义与应用,却鲜有兼顾讨论二者融于一体的交互关系,“思”与“情”交互的教学模式亟待发现及探索。

共情,是近年来探讨人与人、人与物之间关系的心理学理论,最早由Gladstein[4]提出,其提出的“两成分”理念,明确了情感和认知两方面特征结构。在生物学、美学、管理学,以及社会学各领域皆涉及人与人心理关系中关于理性“思”与感性“情”的研判[5],而后续学者们提出的过程论更进一步地完善了一种“思”与“情”的交互演变关系[6-7]。因此,运用共情理论框架能够更好地阐释“思”与“情”交互的教学模式的基本规律。基于此,结合新课堂改革趋势和共情理论视角值得思考的是,在思辨课堂中教师与学生的心理关系是怎样的?其中倾向于“思”的认知是如何与倾向于“情”的情绪交相呼应、且有机互动的?以及二者又是如何促进积极行为发生的?诸多问题值得深入探索研究。

为厘清上述问题,本研究将从学生自主性、教师积极性、师生关系的角度分析,对师生心理关系——师生共情入手,对“思”与“情”交互的“认知共情→情感共情→行为过程”进行研究探索,旨在揭示课堂上师生如何经历认知、情感、行为达成共情的过程,以及其中“思”与“情”的深层交互规律。本研究既有利于从理论层面充分阐释认知共情、情感共情过程及课堂思与情的内在关系,推进教育领域对思情交互教学模式的尝试与运用。同时也能从现实层面丰富创新教学策略,尤其在新课改背景下,如何在课堂上实现以思促情和以情促思的双循环机制,提高教学效果、丰富学习体验。其间规律,研究将综合问卷调查的统计数据及对应访谈调研结果进行深入分析探索。

一 文献综述

(一) 思辨课堂

相对于我国孔子“学而不思则罔,思而不学则殆”的“应该怎样学习”的思想,西方观点则集中于“如何学习”的思辨型教学理念,认为应当学会从无限信息中区分错误信息,认识到自己和他人的偏见[8-9]。虽二者侧重各有不同,但“思”之于教育的意义可见一斑。在此基础上,学界提出思辨课堂概念,认为以批判性思维塑造的课堂形式能促进高水平人才的培养与提升[10]。在此理念的驱动下,思辨课堂的内涵也逐渐达成两重含义的共识:一为思辨课堂是强调教师教授思辨技能的课堂[11];二为思辨课堂强调学生愿思考、会思考的课堂[12]。二者从教学的供需双方讨论了思辨课堂的核心理念,强调学中思、思中学、以思带辨的重要观点,认为教师可立足学生认知需求,贴合学科理念创设问题情境[13],通过悬疑式问题引导学生思考,激发思辨欲望[14],以持续不懈的探究精神,解放思维,不断挖掘思辨深度广度,掌握思辨方法[15]。继而拓展学生思辨维度、提高思辨温度与效度,促使学生独立思考,发扬科学精神,敢于批判创新[16]。

(二) 情感课堂

随着“以人为本”思想在教育学界的地位逐渐攀升,如何以情打动学生,使其自主学习成为新时代讨论的教学热点问题,诸多学者就此提出并丰富了情感课堂概念。例如我国著名情感教育专家朱小蔓等[17]提出“情感-交往型课堂”概念,认为教师在培养学生的表明认知和情感素质时,也应当实现学生理智和情感能力的和谐发展。相对而言,西方未有情感课堂概念,但不乏关注于学生课堂学习中情感、情绪的变化,以及其对于精神成长和能力提高的作用[18]。Berkovich[19]就曾提出,教师应当全面了解学生的积极和消极情况,才能够更好地表现出对学生的关心,其对于教育效果的提升具有重要意义。随着国内外相关研究的不断深入,学生与教师的情感联系已在实践中逐步取代传统权利关系,学生已表现出希望得到更多的关怀与期待,情感课堂概念正深入人心[20-21]。值得关注的是,由于情感课堂形式多形成于教学效果的提升,因此目前普遍融于其他各类课堂之中。

(三) 共情理论框架视角下的“思”“情”交互教学

在思辨课堂与情感课堂研究的基础上,本文将应用共情理论框架深入理解“以思促学”和“以情动人”的交互结合关系,一方面用以理解教师借助知识分享将教学意图转化为学生的情绪体验的过程[22];另一方面用以认识课堂中“以生为本”的基础逻辑,理解学生从原有的单向接受,开始注重情感共鸣,渴望理智性知识以情感性形式传递获取的过程[23]。即教师以情打动学生求“知”,学生以情促发教师积极授“识”;教师以理“服”学生之“众”,学生以“知”回馈教师付出。由此可见,共情理论下以情促思和以思激情的双向逻辑可成为师生关系研究的共情理论框架,而二者交互是其更深层次的规律表现。

二 研究设计

为更好探索塑造思辨课堂中的师生共情规律,研究将以“思”与“情”特征明显的红色教育课堂为研究对象,在W市3所高中展开实验。具体上看,实验课堂将以“红色革命文化学习”为主题,教师将对相关知识点进行思辨讲解、以红色情怀元素打动学生,而学生则能够围绕课堂阐释的案例及其背后革命精神进行讨论与学习。

研究方法方面,本研究拟结合问卷调查法与访谈法,系统分析讨论塑造思辨课堂师生共情的内在逻辑。其中,在问卷调查方面,研究拟参照Wilson等[24]编制的师生关系量表进行中国情境化修正。根据本研究的情境特征,编写问卷问题,其中问题设置分为三个维度:第一维度是学生与老师的关系;第二维度是该老师的共情教学能力;第三维度是共情理论运用对教学质量的影响程度。其中,量表题项为5级李克特量表加以测量评价,第二、三维度中对选项进行赋分处理后加以测量。为保证数据有效性,问卷选取3所学校共214名学生开展。在访谈方面,本文为进一步获知共情式教学的运用情况以及学生对此的看法,随机抽取问卷中具有共情效果典型性的10位学生进行个体访谈。访谈根据学生对上课方式的喜好、师生关系及共情教学的看法设计7个问题,主要围绕“以情促思”和“以思激情”展开,访谈过程中对访谈内容进行记录,每次访谈约8~10分钟不等(访谈时间共2小时),访谈结束后对访谈记录进行整理总结。

总体上看,研究将正向思考积极层面的师生共情反馈,反向认识消极层面的师生共情表现,由此将两部分调查数据与访谈资料糅合,系统讨论科学有效的“思”与“情”交互的教学模式。

三 研究发现

(一) 以情促思:师生认知共情过程

由第一维度和第二维度的描述统计分析可知,师生关系要素与师生共情要素的均分皆接近3分,由此可知,学生群体认为维系良好的师生关系至关重要,并且将共情关系视为一种理想状态。又由于认知题项相对值更高,因此值得思考的是,师生是通过何种方式实现认知共情的?认知共情过程规律如何?

结合访谈记录可知,一方面,在课堂中学生学习往往需要教师的情感推动,继而产生对自身现状的理解,可见师生间的情感交流是必要的,正如学生A1表示,“我一贯是被动的,由于自身性格的内敛,需要老师在课堂上抑扬顿挫地跟我们互动”;另一方面,教师需要及时洞察到学生的学习状态,根据学生的情绪反应及时灵活调整上课安排,而教师对学生情绪反应关注的及时性离不开日常与学生的多多交流,更加凸显了师生交流的重要性。正如学生A2表示:“由于自身接受能力较差且性格胆怯,有时上课老师讲得太快,我还试图在理解这一知识点时已经进入下一部分了,也不敢向老师表明自己的不懂,这让我不懂的点越来越多,对于这门课产生了一种恐惧和压力”。再一方面,教师需要把学生引入课堂互动中,引导学生听、说、思考,因此情感引导应当成为重要媒介。正如学生A5认为:“我们一节课时长是45分钟,有些严肃枯燥的课堂我真的控制不住走神,注意力无法集中,到课堂中途就开始犯困。相比之下,那种好玩点的课堂我一节课都能精力充沛,就我而言,课堂上需要老师的互动来及时拉回我的思维”。还有一方面,教师与学生相互间的体谅与理解可以塑造一个长久的共情机制,能够充分打破师生间的心理鸿沟,提升学生课堂积极性。正如学生A7表示:“我理想的师生关系是我能和老师像朋友一样相处,这样在课堂上对于老师讲的知识点能有一个更快的理解,我能很快地清楚老师讲这个的目的是什么,老师想让我们理解什么。而且,我也能像和朋友对话一样积极表达自己的想法,我的学习效果也会更佳。”