新工科背景下力学基础课程多维聚能教学模式改革与实践

作者: 彭剑 颜世军 谢献忠

摘 要:力学基础课程作为工科专业的重要基础课,主要研究物体的受力与平衡规律,以及外力作用下的变形与破坏规律,为合理设计构件提供基本理论与方法。面对新工科背景下的挑战,从课程内容、教学方式、信息技术的融入、科研协作、评估机制及科技社团等多维度进行聚能发力,构建一种开放式、沉浸式和互动式的多维聚能教学模式。通过教学改革实践,多维聚能教学模式显著提升学生的学习兴趣、理论应用能力及创新思维。学生不仅在理论学习上取得进步,更在实践和创新能力上显著提高,符合新工科人才培养的需求。同时,创建“力学社”等科技社团,并在课堂教学和系列活动中融入课程思政元素,全面强化学生实践和创新能力的同时,注重培养其深厚的家国情怀和责任感。

关键词:力学基础课程;多维聚能;三阶三享;课程思政;改革实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)02-0141-04

Abstract: Fundamental mechanics courses, crucial for engineering disciplines, explore the laws of forces and equilibrium, and the deformations and failures of materials under external forces, providing essential theoretical and methodological foundations for rational component design. Faced with challenges in the new engineering education context, a multidimensional convergence teaching model has been developed, integrating course content, teaching methods, information technology, research collaboration, evaluation mechanisms, and scientific clubs. This model fosters an open, immersive, and interactive learning environment. The reform has significantly enhanced students' interest in learning, theoretical application skills, and innovative thinking. Students have shown notable improvements not only in theoretical knowledge but also in practical and innovative abilities, meeting the demands of new engineering talent cultivation. Additionally, clubs such as the "Mechanics Society" have been established, and ideological and political education elements have been integrated into classroom teaching and activities, substantially strengthening students' practical and innovative skills while fostering a deep sense of national identity and responsibility.

Keywords: Fundamental Mechanics Course; multidimensional convergence; Three-level Three-enjoyment; curriculum ideological and political; reform practice

在新工科教育模式的背景下,力学基础课程(主要包括理论力学、材料力学、工程力学等课程)面临与工程实际的脱节、学生学习异质性,以及理论知识实际应用的困难等多重挑战,这些问题显著限制了工科学生的实际应用能力和创新思维的发展[1-2]。针对这些挑战,学者们一方面在相关课程的教学改革方面取得了一定进展[3-4],提升了学生的综合素质和工程实践能力。具体改革措施包括实施基于OBE的课程设计[5]、采用互动性教学策略如1+3 PBL模式[6],以及融合线上线下的教学方式[7]等。另一方面,为落实立德树人根本任务,将课程思政融入力学基础课程教学是有效途径。张红卫[8]以“内力求解”为例对材料力学课程思政教学进行了探索与实践;彭小芳等[9]研究了力学课程融合思政元素的创新型人才培养;罗文波等[10]阐述了高校力学课程思政建设研究述评与发展探索。

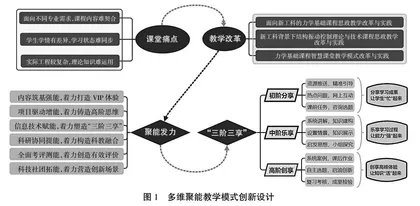

本研究依托省级教改项目,立足当前力学基础课程教学中的真实问题,紧扣“学生中心、产出导向、持续改进”的核心理念,全面整合课程内容、教学方式、科研协同等多维度资源,推动理论与实践的深度融合。在具体实践中,我们构建了包括理论讲授、实验操作、案例分析在内的教学框架,旨在强化学生的实际操作能力和创新思维。通过从课程内容、教学模式、信息技术、科研协同、考评机制和科技社团等多个维度进行创新,实现内化理论知识,显化工程创新能力,提升职业情感品质。教学改革实践思路如图1所示,基于这些建设成果,形成了多维聚能、“三阶三享”的教学模式。

一新工科背景下多维聚能教学模式改革与实践

(一)多维聚能、“三阶三享”教学模式创新

在课程教与学设计与实施过程中,从课程内容、教学模式、信息技术、科研协同、考评机制和科技社团六个维度聚能发力,开展教学改革与实践。

1 内容筑基强能,着力打造VIP体验

以力学基础课程工程力学为例,该课程面向土木类、机械类等不同专业开设,教师团队通过听评课、共同备课等教学研讨方式,围绕各专业的培养目标重构教学内容,整合教学资源,内容构建上基于共性,强调特性,突出特点,打造契合专业特点的案例库、习题库和试题库等。同一门课,同一本教材,针对不同专业制作不一样的教学课件,采用不一样的教学案例,给学生VIP式学习体验。图2中有针对土木类专业学生选用的结构类工程案例,凸显土木特色。

在案例资源库中,增强趣味性和引入学科前沿,将新颖的力学竞赛内容和考研真题融入,共包含有初阶生活案例库、工程案例库;中阶工程试件案例库;高阶学科前沿案例库,共计150余个案例,为培养学生工程实际问题的抽象建模能力,力学模型的定性与定量分析能力和从工程中来到工程中去的解决实际问题的能力提供了很好的案例资源。

2 项目驱动增能,着力铸造高阶思维

在开放式项目教学实践中,以实际工程为背景,以开放式项目为载体,开展课题研究,个人项目和小组项目选题均考虑难易程度,根据个人或小组实际情况可选初阶、中阶或高阶项目类型,高阶项目具有一定的挑战度。同时,分组方式注重考虑学情差异,组内互帮互助,组间追比赶超。在整个开放式项目教学中,让理论教学变得生动鲜活,为学生带来开放式、沉浸式、互动式教学体验。

项目驱动教学模式实施过程,精心设计选题指南(图3为工程力学课程中的选题设计),学生组队线上线下讨论,结合知识点理解选题,进行独立探索和协作学习,课堂上进行项目成果汇报,通过多元评价达成相应目标,教学过程中不断完善项目方案并持续改进,形成链条闭环式教学模式。通过项目教学的具体实施,实现知识点的融会贯通,培养学生运用力学知识解决复杂工程问题的综合能力和高阶思维,具有一定的挑战度。

3 信息技术赋能,着力塑造“三阶三享”

初阶分享。运用“学习通”等信息平台推送学习资源,精准引导,唤醒学生的学习兴趣,快乐学习。利用“学习通”开展每节课课前必测、课堂选答抢答、章节测验等过程考核,了解学生基本知识的学习情况,构建教与学分享的智慧课堂,教与学持续改进,课堂做到重复再现,主动探索,知识内化,让学生“忙”起来。

中阶乐享。以问题为导向,分组研讨,学生之间讨论与探究,产生思想火花碰撞,发挥朋辈间示范作用,乐享学习过程。综合案例分析,查阅资料、提炼力学问题、分析推演,培养学生高阶思维;利用“学习通”主题讨论、分组任务等功能,锻炼学生的表达能力;生生互评,老师点评,系统讲解,知识迁移,探究本质,让能力“强”起来。

高阶创享。为了提升学生学习兴趣,培养学生力学建模能力和创新思维能力,鼓励学生参加力学竞赛和结构设计竞赛,以赛促学,启迪创新,团队协作,获得国家级、省级奖项,增加成就感和获得感,创享高峰体验。同时,利用微信公众号推送最新赛题及解答,同时搭建线上线下展示平台,丰富教学资源,动态更新教学内容。学生通过结构设计竞赛,运用力学知识,设计制作模型,让知识“活”起来。

“三阶三享”教学创新设计,贯穿了课前、课中和课后培养全过程,逐步提高了课程的广度和深度,提升了学生解决工程实际问题的能力。建设数字化资源,实现资源共享。建设微课视频资源、习题库等,课前课后推送,实现资源在师生之间的共享,便于教师布置课内外练习、组织测验或考试,提高教与学的效率。教学流程基于信息化资源,课前重在督促、课堂重在互动、课后重在反思总结,持续改进,打造智慧课堂。

4 科研协同提能,着力构造科教互融

依托如港珠澳大桥等重大工程建设项目,结合国家重点基础研究发展计划(973计划)等国家级项目,鼓励和吸收学生积极参与科学研究。通过科研训练与理论教学的有机结合,学生被鼓励将科研项目与课堂理论知识相结合,从而实现理论与实际的紧密联系。此举不仅将科研融入教学中,而且还用教学成果来推动科研进展,为学生未来的升学和深造打下坚实的基础。

另一方面,为了提升课堂教学的质量,特别强化了理论知识的深度,并有意识地将科研成果与教学内容相结合。在教学过程中,注重理论与实际的结合,将课堂理论知识与实际工程项目联系起来。这种做法不仅使理论知识更加丰富和生动,而且通过实例教学,学生不但能够深入理解知识点,还能激发他们的爱国情怀和科技创新的热情。有效地培养了学生的实际操作能力和创新思维,加深了学生对科技服务国家的理解和承诺。

5 全面考评测能,着力创造有效评价

在综合考虑线上线下互动、课堂内外作业以及项目研讨的效果之后,我们建立了一套学习评价机制,该机制直接将学习评价与学习目标相对应,确保评价体系覆盖不仅是知识目标的考核,而且涵盖了能力、素质和情感目标的全面考核。通过这种方式,形成了一个全方位多元的考评机制,旨在全面评估学生的学习成果。

此外,课程教学过程中充分利用了信息技术手段,对学生的学习过程进行全程记录,从而确保每个环节都能被准确监控和评估。期末考试之前,会发布平时成绩,这些成绩基于学生在各个阶段,如随堂、单元阶段以及期末的表现。同时,为了更精确地反映课程教学设计的实施程度,我们建立了一套量化评定准则,重点关注学生的产出难度与量度、教师介入程度,并致力于持续改进这一评价机制。这一系统的目的是增加过程考核在学生成绩评定中的权重,从而更准确地反映学生的实际学习成效,如图4所示。这种综合评价方法确保了教学质量的持续优化和学生能力的全面发展。